| 化粧坂は、鎌倉の北西から武蔵方面に抜ける「鎌倉住環上ノ道」(武蔵路)の出入り口に当たります。鎌倉の交通の要衝であったことから、元弘3年(1333)の新田義貞の鎌倉攻めでも戦場となっています。 『吾妻鏡』建長3年(1251)12月3日条には、鎌倉の中で小町屋及び売買所を構えても良い場所の一つとして「気和飛坂山上(化粧坂の山上)」と書かれています。 |

2021年のアーカイブ

食べたいと思うものは食べればいいのです!

| 「食べたいと思うものを食べる」、物流が発達していなくて、地産地消が確実に行われていた時代には、それぞれの人々の腸内細菌が、その地方で採れる食料に的確に対応していたので良いことなのでしょう。 しかし、地域によっては、あるいは、家庭によっては、祖母と異なる腸内細菌の人達が増えているようです。まだ食糧の供給事情が変化してから一世代か二世代程度のため、体としては現状に十分対応していない可能性もあります。 昔からの食べ物を大事にしている地域では、食べたいものを食べることがベターなのでしょうが、都会の場合は注意が必要なのかも知れません。 悪者扱いされている「脂肪」も、痩せている年配者の方のほうが早く亡くなっていること考えると、本当に正しいのでしょうか。まだ解明されていないことがあるかも知れませんね! |

尾道 五百羅漢の群像がある「天寧寺」

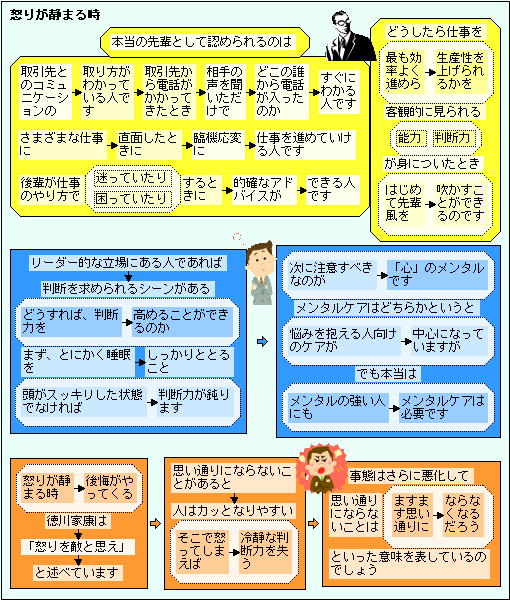

怒りが静まる時、後悔がやってくる!

厚木 かっては石神社と呼ばれた「荻野神社」

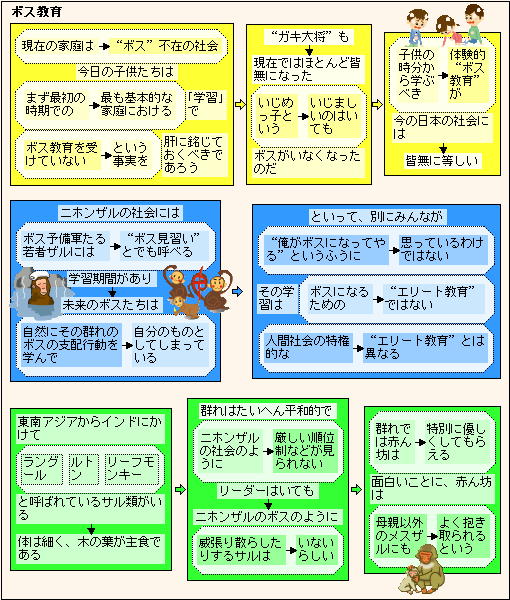

今の子供はボス教育を受けていない!

| 「ボス」と「リーダー」をどのように使い分けていますか。日本語では、ボスは『親分、親方』、リーダーは『指導者、統率者』ですが、昔の親分(ボス)は、「面倒見がよく、親のように頼りになる人」と思われていました。ヤクザの元親分が県会議員になっていたりしていた例もありました。 現在の暴力団の親分は「部下に対して恐怖を与えて従わせようとする」ように思われています。どちらかというと「ニホンザルのボス」のようです。 リーダーと言われる人は「部下のやる気を引き出させて任務を遂行させる人」と思われています。「ゴリラのトップはではリーダー」のようです。 昔のヤクザのトップのような「面倒見の良い親分」が育たなくなりましたね。やはり、子供のときの「ガキ大将」がいなくなったことが原因なのでしょうね! |

鎌倉 源頼朝の館 大倉御所の北隅「白旗神社」

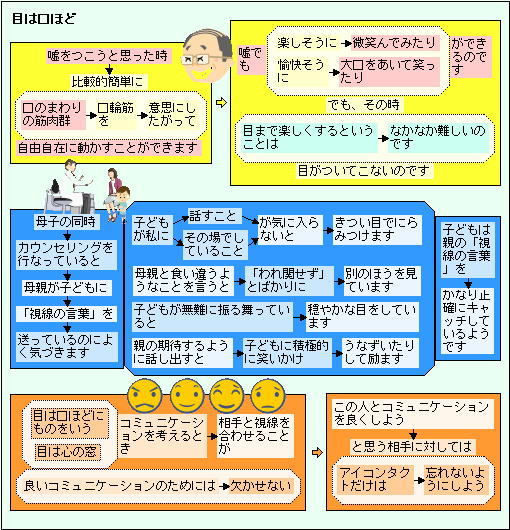

目は口ほどにものをいう!

尾道 アララギ派のリーダー「中村憲吉旧居」

| 中村憲吉はアララギ派のリーダーとして現代日本歌人の第一人者として短歌界に重きをなしました。(アララギは、正岡子規門下の歌人たちによって結成された短歌結社誌) 1933年12月25日に病気(肺結核と急性感冒)の療養のために、おだやかな尾道の千光寺山中腹に転地し、1934年5月5日、45歳の若さで帰らぬ人となった。斎藤茂吉をはじめとする多くの文人たちが見舞いに訪れたといわれています。 ここでは、離れの建物のみ見学できる。中村の資料などは文学記念室の方で展示されています。 注)「文学記念室」は、2020年3月末、入館者数の低迷などを受けて閉館したようです。この施設も文学記念室の一部なので、閉館したのでしょうか。 |

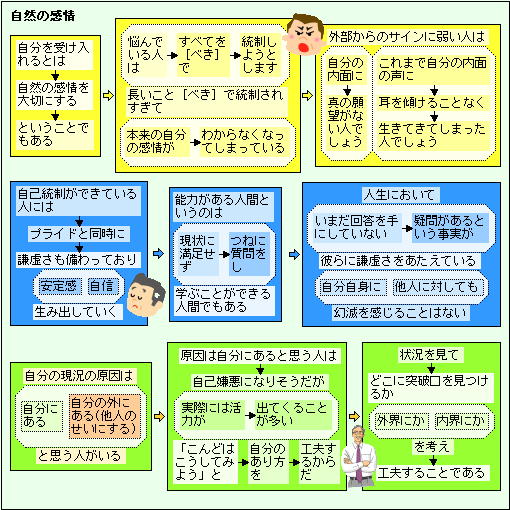

自然の感情を大切にしているか!

| 「自分であれ、他人であれ『気持ち』の理解は、言葉ではできない」と、もと京都大学の学長でゴリラの研究をされていた方が言っておられました。この方はゴリラの集団と一緒に生活をした体験があり、その中で気がついたそうです。 ゴリラとの気持ちのやりとりができるようになり、その体験をもとに人間社会を見たとき、「言葉」というものは気持ちを正確には伝えていないことが多く、自分が置かれた環境の中で、自分の都合が良いように話しており、本来の自分の気持ちは表現できないもののようです。 言葉だけで自分の気持ちを考えるようになると、同じように自分の気持ちを正確に捉えられなくなってしまう可能性がありますね。 やはり、自然の中でいろいろな感覚を磨き、その感覚を大事にしながら「気持ち」というものを摑んでいく必要があるのでしょうね! |

相模原 西部 北条氏照の娘貞心尼を中興開基の「天應院」

鎌倉 腰越 生き延びた比企高塚の屋敷跡に「本龍寺」

初めての町で通りがかりの人に「こんにちは」!

| 初めて行った町で、見知らぬ子供に「こんにちわ」と挨拶をされることがあります。鎌倉では「まち案内のホームページ」作りで写真を撮っていたら、中学生の男の子に神社で声をかけられ、「約束した友達が来ないので、町を案内しますか?」と声をかけられ、二時間ほど案内をしてもらいました。 尾道でも、観光客があまり行かない坂道で、子供達に「こんにちわ」と声をかけられました。こんな子供達に出会うと、その町がとても好きになりますね。 突然見知らぬ人に挨拶されると、最初はすぐにはこちらから返事ができなかったのですが、少し慣れたからは、挨拶をされたら、いつでも挨拶を返せるようになりました。 こんな町がどんどん増えてくるとよいのですが! |

尾道 断崖に造られたとは思えない「千光寺」

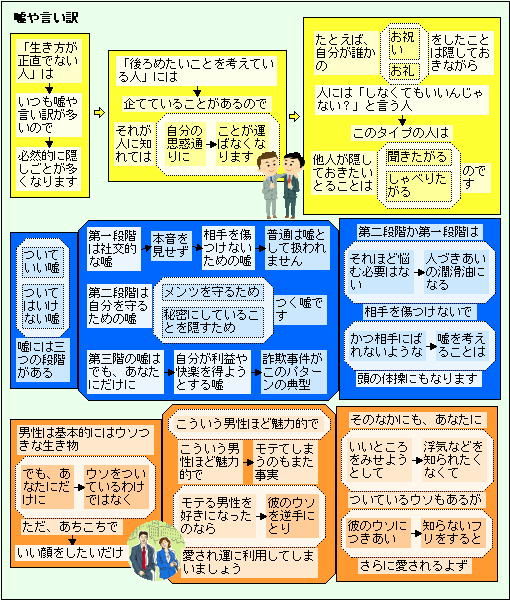

ついていい嘘、ついてはいけない嘘!

厚木 江戸時代は境内に山王社にまつられていた「知恩寺」

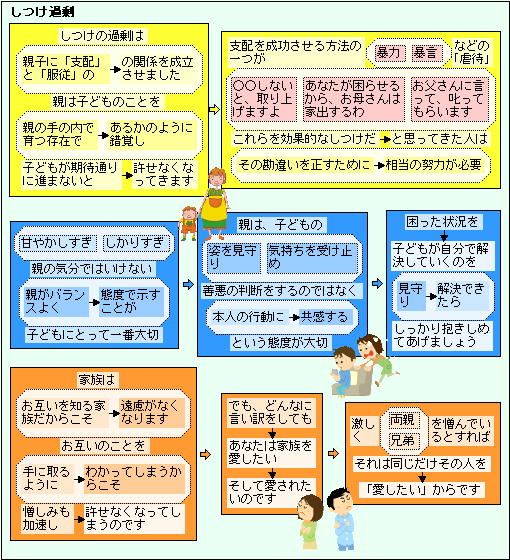

子どもが自分で解決していくのを見守る!

鎌倉 浄土宗三祖光明寺開山の「良忠上人御廟」

| 念仏僧の代表者の一人、然阿良忠。石見国三隅荘(島根県)に生まれた人。深く学問を学ばれた後、38歳で聖光上人の弟子となり、法然上人の教えを受け継ぎ、浄土宗の三祖に呼ばれる。法然からかぞえて三代目の人。62歳の頃に鎌倉に入り、布教と弟子の育成に取り組み、鎌倉における専修念仏者の間で指導的立場に立つとともに、他宗僧侶の間でも大きな位置を占めた。78歳の時、在京の門下の招請により、京に上がり布教、著述に励んだ。その後、88歳の時鎌倉に帰ったが、翌年89歳の高齢で入寂した。 その後、生前の功績が認められ伏見天皇より「記主禅師」の謚号を賜った。本堂横の池のある庭園が記主庭園と名付けられているのはこのことに由来している。 |