山門の十六羅漢の彫刻。

お釈迦様は、入滅の際に仏法を護って伝えていくよう十六人の弟子に遺言しました。

北条氏康が開基、知阿上人を開山とする時宗の寺。

もとは光明寺の境内にあった寺で、この地にあった光明寺の末寺、善昌寺が廃寺になったので、1678年に貴誉上人が移建したといわれている。

本尊の阿弥陀如来像は運慶作で、一ノ谷の合戦に敗れた平重衡(東大寺を焼き討ちをした人、鎌倉で1年あまりを過ごしたが、身柄を東大寺の使者に引き渡され、ほどなく斬首されました。享年29歳)が囚われの身となって鎌倉に連れてこられたとき、源頼朝が、平家一族の冥福を祈るために籠堂を建立し、阿弥陀三尊を奉安したもの。

2020年のアーカイブ

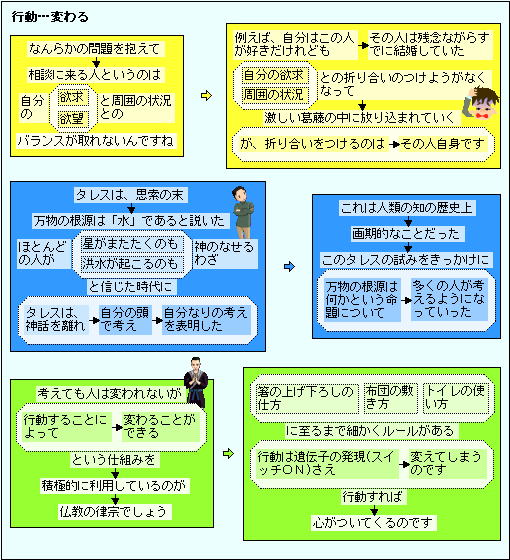

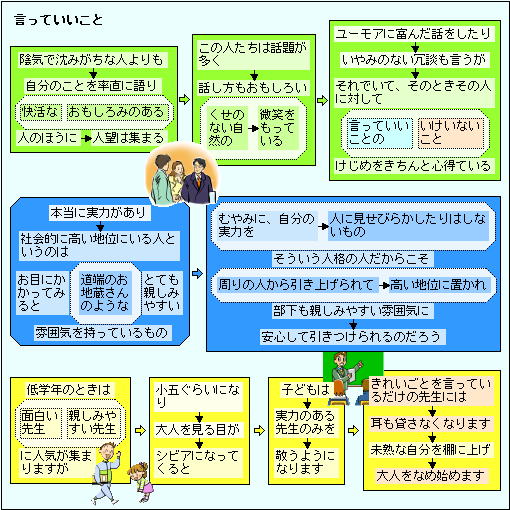

行動することによって変わることができる!

尾道 “重軽さん”の金剛院「金毘羅大権現」

教養は、鍋料理である!

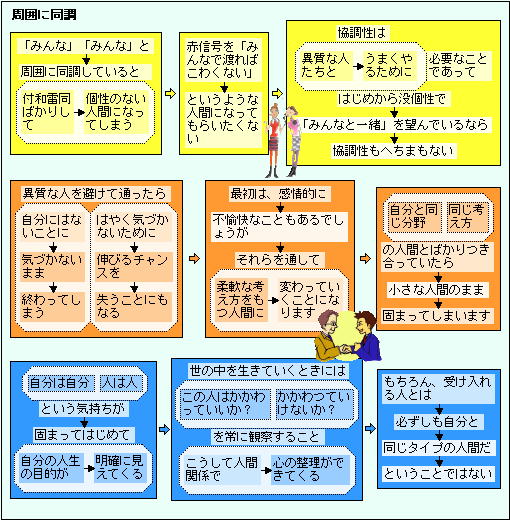

知識、それも得意分野の知識を求めることが優位な現代。人同士のつながりに「希薄」を求めた現代。その結果からか、現実をありのままに見る目が弱くなっているようです。外部から入手できる言葉による情報を求め、その情報をもとに判断する人が多くなっています。自分の目で現状を捉え、その五感を通じた情報をもとに判断する力が衰えてきたようです。これは、情報を発信する側もそうですね。例えば、今回の新コロナウイルスについて「密接を避けましょう」と言ってきました。「密接」=すき間もなく,ぴったりとくっついていること、です。この言葉で予防対策と伝えられると、「10~30cmも離れていればいいだろう」と思った人もいるのではないでしょうか。「伝達の場」であるマスコミも、プロとしての英知を失ってきたのでしょうか?

福山 鞆の浦 仏庭十三仏がある「地蔵院」

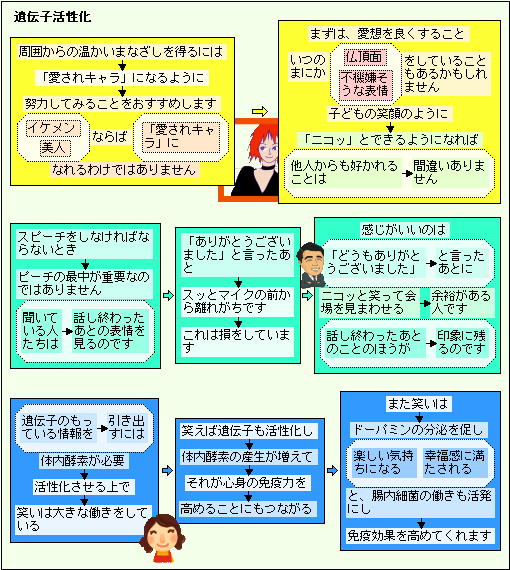

笑えば遺伝子も活性化する!

鎌倉 日蓮の弟子の四条金吾頼基の屋敷に「収玄寺」

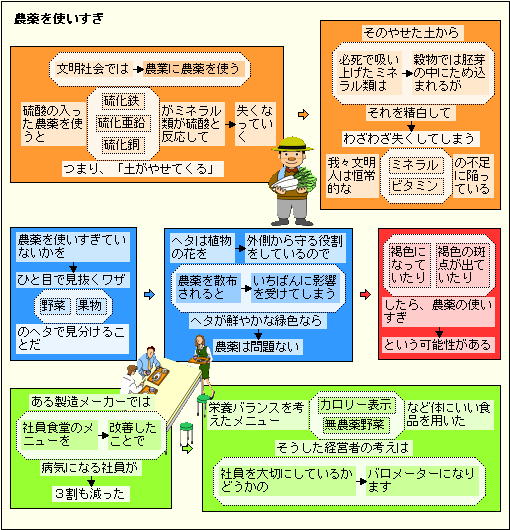

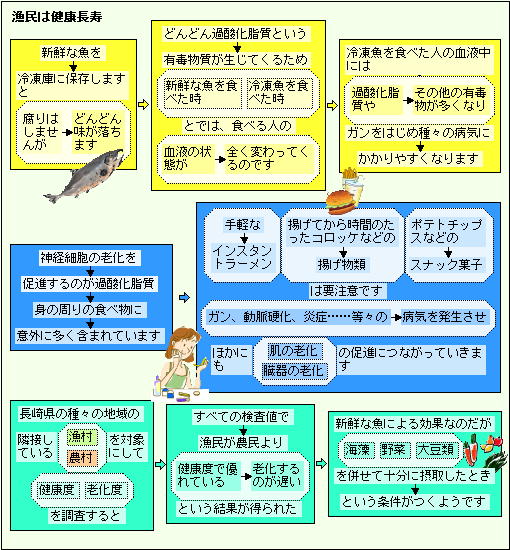

農薬を使いすぎはヘタで見分ける!

尾道 金堂の保存修理で間違いが「西国寺」

ここの金堂の保存修理工事では、建物の右側の側面の戸と左側の側面の戸をめぐって、戸を右前に並べるか、それとも左前にするか、それをめぐる話があります。

金堂の左右側面の戸は、舞良子(まいらこ)と呼ばれる細い桟が一定の間隔で取り付けられています。こういう側面にある戸は、中世までの建物では、左右の戸が建物の正面から見て対称になっていることがよくあります。右側の側面の戸が右手前に並び、左側の側面の戸は左手前に並ぶことです。

西国寺の金堂の左右の舞良戸も右側面は右手前に並び、左側面は左手前に並んでいました。

ところが、保存修理を終わってみると、左右とも右手前に戸を並べてしまっていたのです。建具を担当した職人が、引き違いの戸は右手前と思い込んでいたため、こういう間違いが起きてしまったのです。

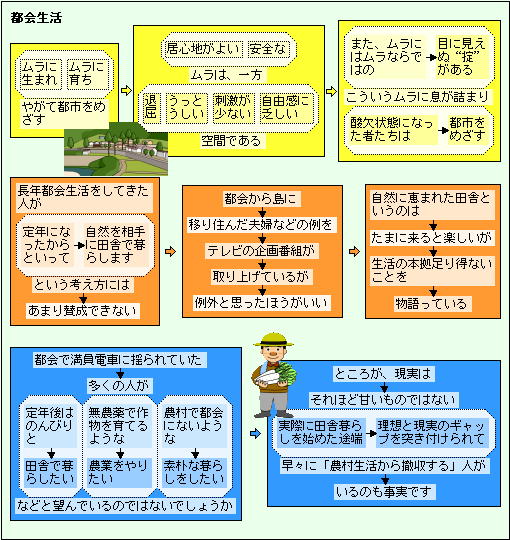

「田舎で暮らします」は甘いものではない!

鎌倉 初の征夷大将軍坂上田村麻呂ゆかりの「巽神社」

坂上田村麻呂、源頼義ゆかりの神社(801年創建)です。延暦20年(801年)坂上田村麻呂は征夷大将軍として陸奥国の蝦夷を降し、現在の岩手県奥州市、盛岡市に城を築きました。その東征の際、奥津日女生命、奥津日子命、火産霊命を葛原岡(源氏山)に勧請したのが、巽神社の始まりといわれています。

その後、葛原岡から現在の地に移され寿福寺の鎮守神として敬われ、寿福寺の巽の方角にあることから巽神社と改称されました。

日本最初の征夷大将軍坂上田村麻呂が活躍したころ、富士山が大噴火した最初の記録が残っています。富士山の噴火記録は、奈良時代の末期からあるのですが、大噴火の記録としてはこの延暦の噴火(西暦800~802年)からです。

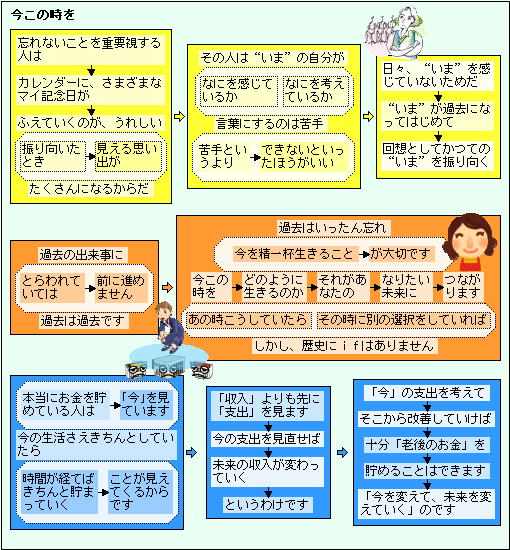

今この時をどのように生きるのか!

尾道 間借りしていた三軒長屋「志賀直哉旧居」

「いま」をいちばん大切に!

鎌倉 夢窓疎石の塔所、関東夢窓派の拠点「黄梅院」

円覚寺がある谷の一番奥に黄梅院があります。山号は伝衣山(でんねさん)。本尊は千手観音像。五山文学で有名な造庭で有名な夢窓疎石の塔所です。疎石は建治元年(1275)生まれ、京都南禅寺に入寺した後、鎌倉瑞泉寺を開き、元徳元年(1329)に円覚寺五十三世として入寺。後醍醐天皇や足利尊氏の帰依を受けました。観応二年(1351)に死去、臨川寺に葬られましたが、後の文和三年(1354)に弟子の方外宏遠によって円覚寺内にも塔所が造られました。生前、黄梅院は夢窓派の活動拠点となり、また応安元年(1368)に足利尊氏の子、二代将軍足利義詮の遺骨を分骨したことで、さらに発展しました。しかし、足利氏の外護を受けていた時代が終わると、衰微していきました。