菅原道真公を祀る天神社。日本三天神の一つ。太宰府天満宮(福岡)と北野天満宮(京都)

菅原道真の死後、京都に伝染病が蔓延、雷の被害続出などの異変(“道真のたたり”と考えられた)を押さえるためだったのでしょうか。いまでも雷が鳴ると「くわばら、くわばら」と言う地域があります。桑原は菅原道真の領地、そこには雷が落ちなかったため、雷様に「ここは桑原ですよ」と教え、雷を落とさないよう願ったためだそうです。

2019年のアーカイブ

日本人の未完成の美学!

鎌倉 正式名は由比若宮の「元鶴岡八幡宮」

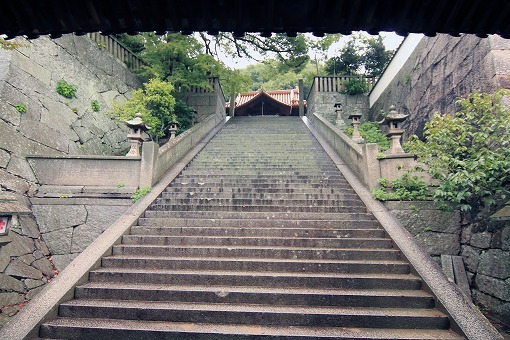

元八幡は、相模守であった源頼義(よりよし)が京都の石清水八幡宮に戦勝を祈願し、前九年の役(1051~1062年)で、奥州の豪族の阿部頼時(よりとき)・貞任(さだとう)に勝って京へ帰る途中、1063年(康平6年)に鎌倉に立ち寄り、由比郷鶴岡のこの地に源氏の守り神である石清水八幡宮の祭神を移してまつって建てたと伝えています。

後三年の役のとき、頼義の子の義家(よしいえ)が戦勝を祈り、社殿を修理したと伝えています。

1180年(治承4年)、鎌倉を根拠地としで鎌倉幕府を開いた源頼朝が、現在の八幡宮がある元八幡と呼ばれていますが、正しい名は由比若宮です。

元八幡は、源氏と鎌倉のつながりのできた初めです。この神社は、由比ヶ浜の八幡宮とも呼ばれていたようです。由比ケ浜の湾が、このあたりまで入り込んでいたといわれる当時の地形からみて、神社は海に面した海岸近くに建てられたと思われます。