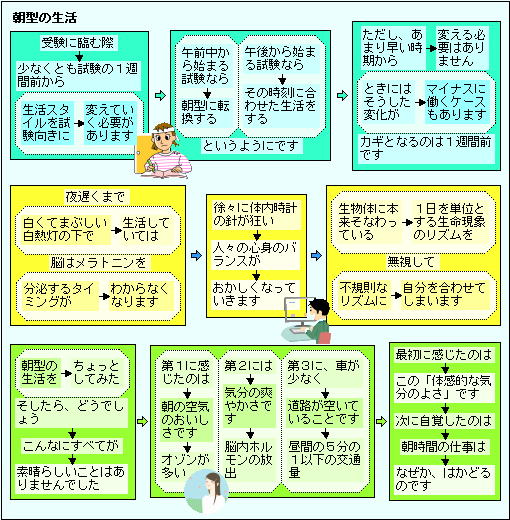

| ヒトはその歴史を考えると、やはり朝型なのでしょう。視力に頼らないと食料の調達は難しく、また、食料入手には長い時間がかかったことだろうと思われ、朝早くから行動しないと、朝の食事は無理だったと思われます。 そうなら、その性質をうまく活用することが、生活を豊かにする基本なのでしょう。 学生時代、試験に備えて夜遅くまで勉強していると、夜型になってしまいますが、社会人になってから、どこかで直したいものですね。 |

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

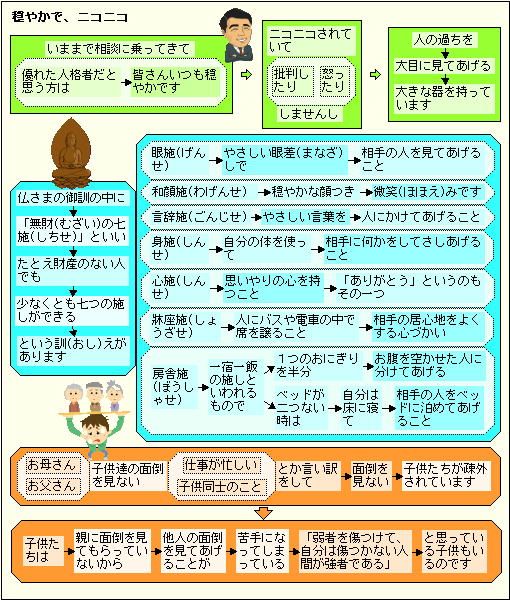

穏やかで、ニコニコしていたいもの!

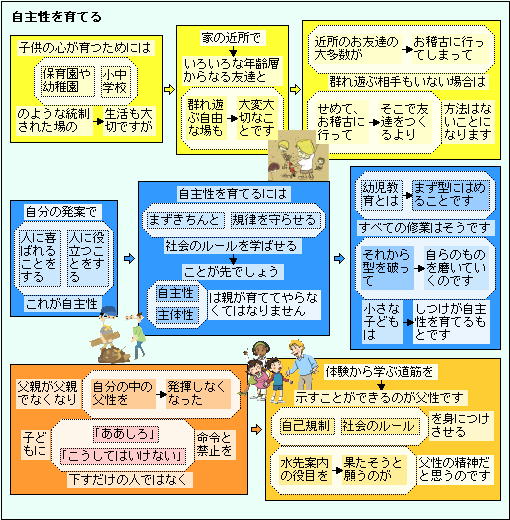

「群れ遊ぶ」自由な場も大切なことです!

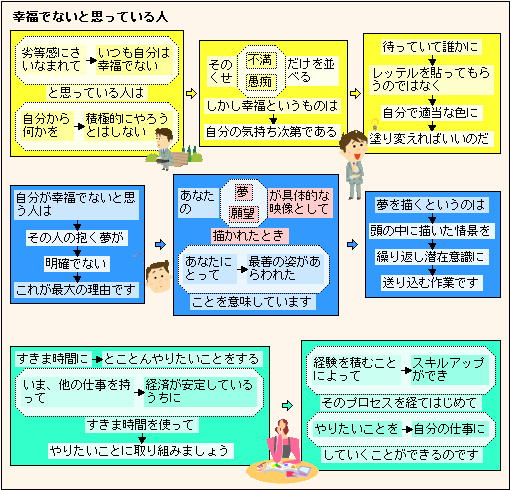

自分は幸福でないと思っている人は!

食べたいと思うものは食べればいいのです!

| 「食べたいと思うものを食べる」、物流が発達していなくて、地産地消が確実に行われていた時代には、それぞれの人々の腸内細菌が、その地方で採れる食料に的確に対応していたので良いことなのでしょう。 しかし、地域によっては、あるいは、家庭によっては、祖母と異なる腸内細菌の人達が増えているようです。まだ食糧の供給事情が変化してから一世代か二世代程度のため、体としては現状に十分対応していない可能性もあります。 昔からの食べ物を大事にしている地域では、食べたいものを食べることがベターなのでしょうが、都会の場合は注意が必要なのかも知れません。 悪者扱いされている「脂肪」も、痩せている年配者の方のほうが早く亡くなっていること考えると、本当に正しいのでしょうか。まだ解明されていないことがあるかも知れませんね! |

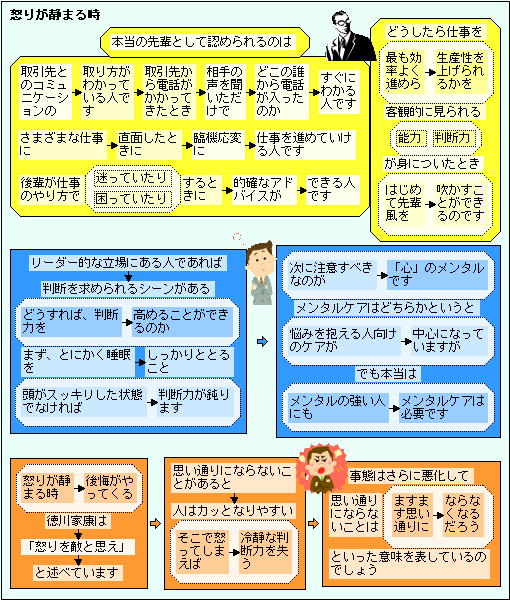

怒りが静まる時、後悔がやってくる!

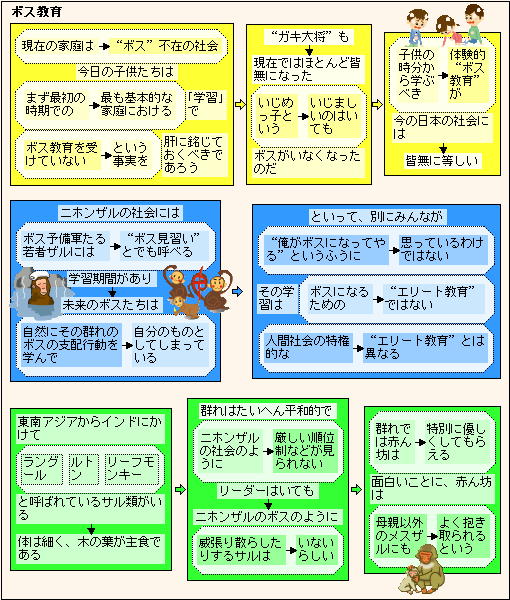

今の子供はボス教育を受けていない!

| 「ボス」と「リーダー」をどのように使い分けていますか。日本語では、ボスは『親分、親方』、リーダーは『指導者、統率者』ですが、昔の親分(ボス)は、「面倒見がよく、親のように頼りになる人」と思われていました。ヤクザの元親分が県会議員になっていたりしていた例もありました。 現在の暴力団の親分は「部下に対して恐怖を与えて従わせようとする」ように思われています。どちらかというと「ニホンザルのボス」のようです。 リーダーと言われる人は「部下のやる気を引き出させて任務を遂行させる人」と思われています。「ゴリラのトップはではリーダー」のようです。 昔のヤクザのトップのような「面倒見の良い親分」が育たなくなりましたね。やはり、子供のときの「ガキ大将」がいなくなったことが原因なのでしょうね! |

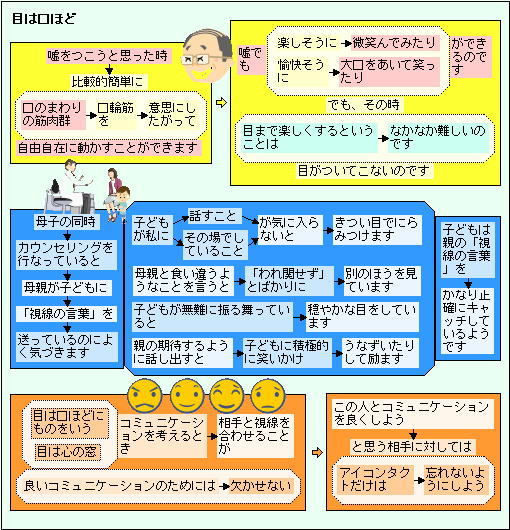

目は口ほどにものをいう!

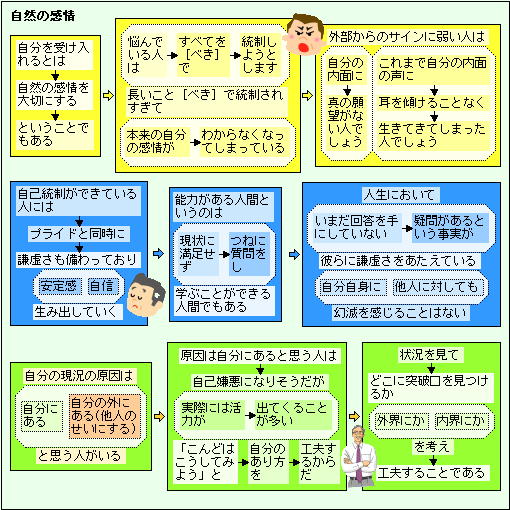

自然の感情を大切にしているか!

| 「自分であれ、他人であれ『気持ち』の理解は、言葉ではできない」と、もと京都大学の学長でゴリラの研究をされていた方が言っておられました。この方はゴリラの集団と一緒に生活をした体験があり、その中で気がついたそうです。 ゴリラとの気持ちのやりとりができるようになり、その体験をもとに人間社会を見たとき、「言葉」というものは気持ちを正確には伝えていないことが多く、自分が置かれた環境の中で、自分の都合が良いように話しており、本来の自分の気持ちは表現できないもののようです。 言葉だけで自分の気持ちを考えるようになると、同じように自分の気持ちを正確に捉えられなくなってしまう可能性がありますね。 やはり、自然の中でいろいろな感覚を磨き、その感覚を大事にしながら「気持ち」というものを摑んでいく必要があるのでしょうね! |

初めての町で通りがかりの人に「こんにちは」!

| 初めて行った町で、見知らぬ子供に「こんにちわ」と挨拶をされることがあります。鎌倉では「まち案内のホームページ」作りで写真を撮っていたら、中学生の男の子に神社で声をかけられ、「約束した友達が来ないので、町を案内しますか?」と声をかけられ、二時間ほど案内をしてもらいました。 尾道でも、観光客があまり行かない坂道で、子供達に「こんにちわ」と声をかけられました。こんな子供達に出会うと、その町がとても好きになりますね。 突然見知らぬ人に挨拶されると、最初はすぐにはこちらから返事ができなかったのですが、少し慣れたからは、挨拶をされたら、いつでも挨拶を返せるようになりました。 こんな町がどんどん増えてくるとよいのですが! |

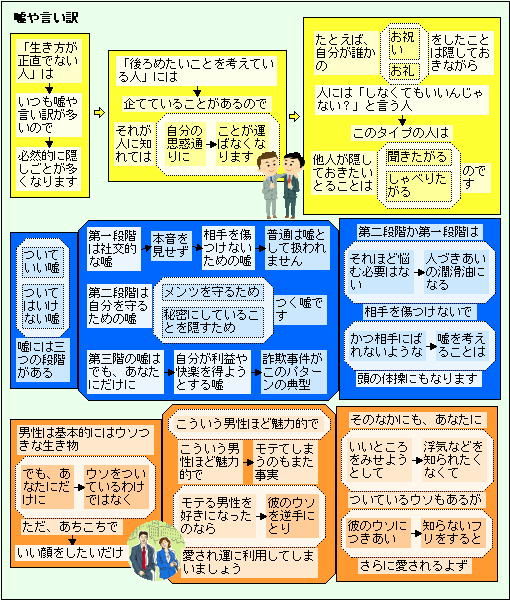

ついていい嘘、ついてはいけない嘘!

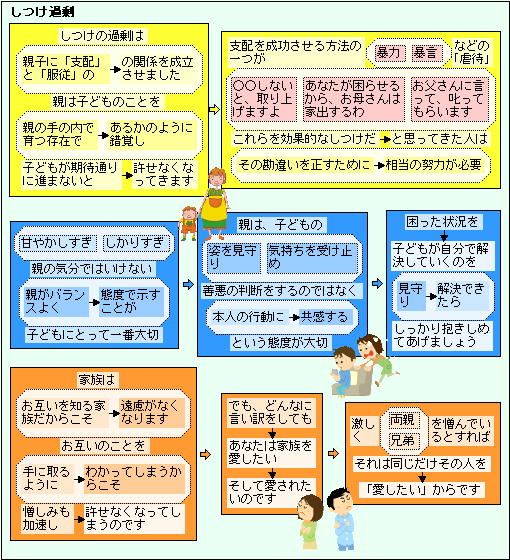

子どもが自分で解決していくのを見守る!

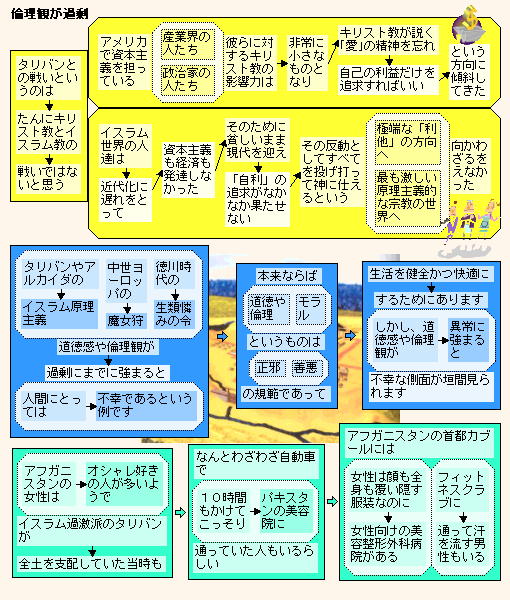

道徳感や倫理観が過剰にまでに強まると不幸が!

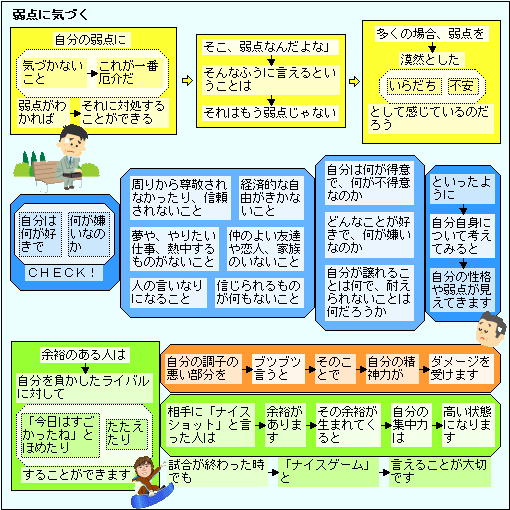

自分の弱点に気づかないと!

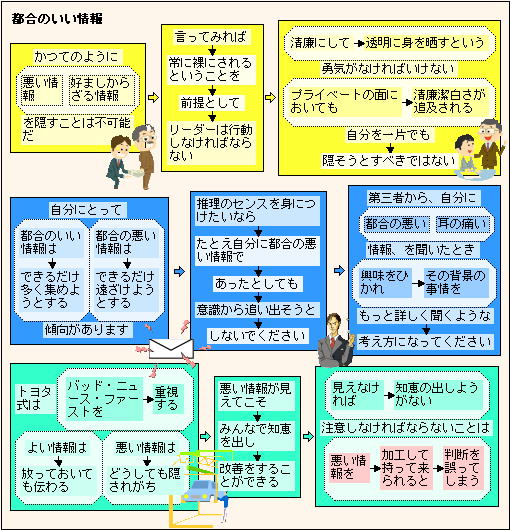

自分にとって都合のいい情報!

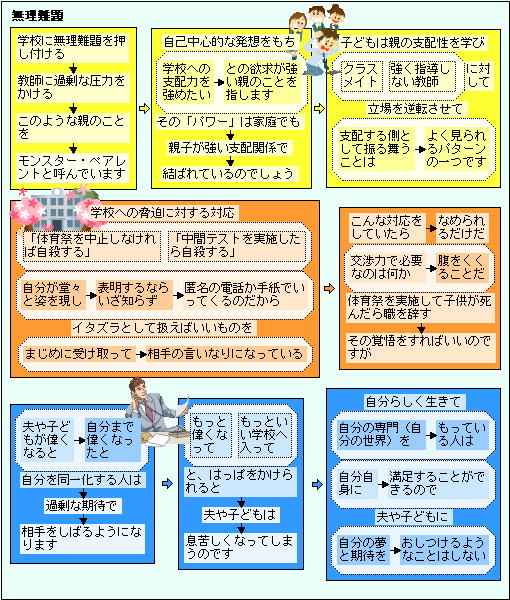

学校に無理難題を押し付ける!

| モンスター・ペアレントという言葉が言われ出してかなり立ちました。このような人が多くなった原因はなんだったのでしょうか? ヤクザや暴力団だったのでしょうか。しかし、ヤクザや暴力団はむかしからいましたから違うのでしょう。 そうするとテレビなどに出てくるコメンテーターなのでしょうか。どうもそんな気がしています。事実や論理の中から、自分の主張に当てはまるものだけを取りだして、あたかもそれがすべてのように主張します。視聴率を上げるためにはやむをえないのでしょう。 しかし、それを見習う人達が増え、他の意見は聞かず、自分の都合に合う事実・論理だけを主張する人が増えてきたのでしょう。欧米人は自己主張をする人が多いと聞きますが、日本人もそうなってきたようです。 もっと「曖昧さ」を大事にしてもよいのでは、とも思います! |

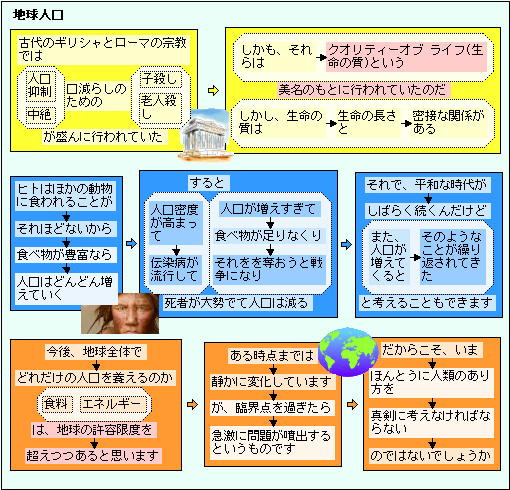

今後、どれだけの人口を養えるのか!

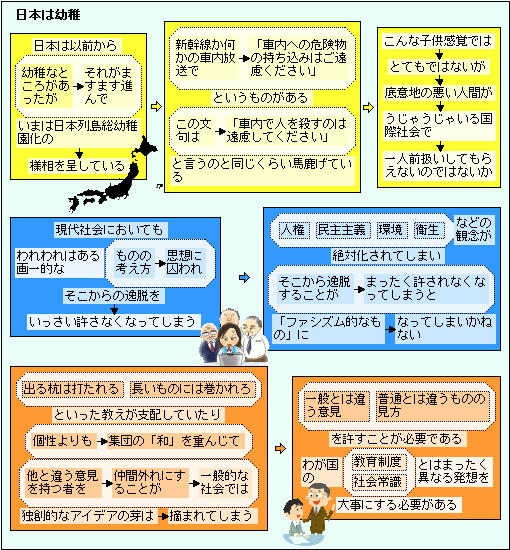

「長いものには巻かれろ」がより強くなった?

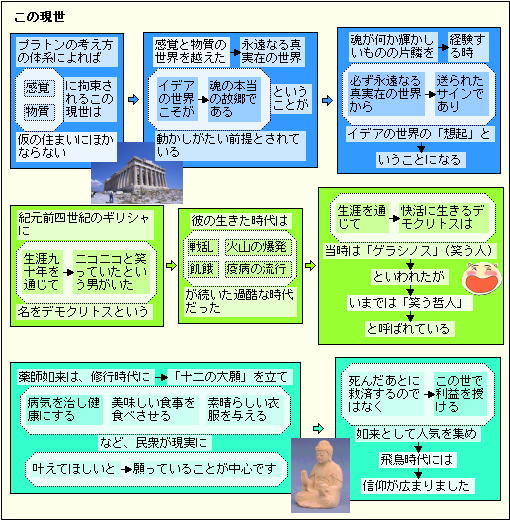

生涯を通じて快活に生きる!

| それぞれの人々が生きている時代の変化は、決して同じではないですね。昔の時代、あるいは、異なる風土の人達のことを考えるとき、かなり努力したとしても、やはり自分の経験で考えてしまいます。真実在の世界を個々人が描くことは不可能ということなのでしょう。そんなことに気がつくことができれば、どんな世の中でも、できれば笑って暮らせば明るく乗り切ることができる、と思います。 しかし、世間では「オレが言っていることが真実だ」という意識で、あれこれ情報を発信しています(この情報もそうですが)。そのとき自分というモノにこだわってしまうと、視野がどんどん狭くなり、真実在の世界からどんどん遠ざかっていくのでしょうね。 新コロナ対策でも、医学関係の方がいろいろな意見を言っておられますが、もしかして、ヒアリ対策を行っているような昆虫学者の方のほうが、新コロナ対策においても、有効な提案を行うこともあるのかもしれないですね。そんな人が昔おられ、薬師如来のモデルになったのでしょうかな! |

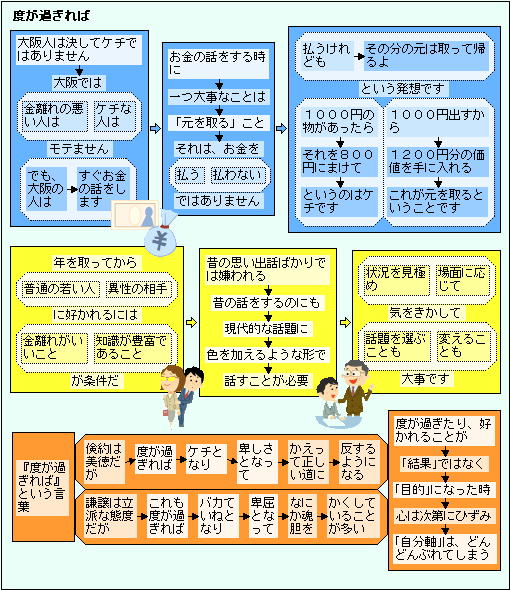

大阪人は決してケチではありません

| 大阪人は、モノがもっている何かしらの役立つ性質や程度が、払うお金に対しての値打ちがあるのか、見分ける力が強いのでしょう。ブランドや人気に左右されず、自分の価値観で判断する、ということなのでしょう。 自分達の価値観を持ち、それが定着したのは、江戸時代に江戸幕府の直轄だったため、幕府の指示に従いながら(従っているフリをしながら)、自分たちの価値観を造り上げたのでしょう。テレビ番組の「水戸黄門」のように、印籠を見せれば、皆頭を下げひれ伏す、とはならなかったのでしょう。「必殺仕置き人」のように、自分たちで解決していったのでしょうか。当然、やりすぎて度が過ぎたこともあったのでしょう。それが学びにつながり、風土として定着したのでしょうか! |