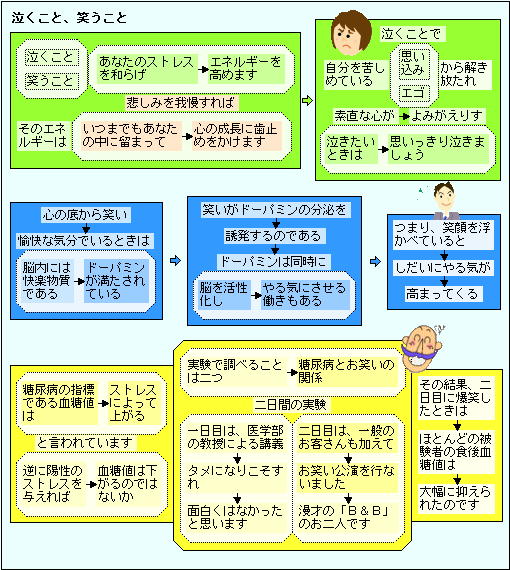

泣くことはストレスを和らげます。また、笑うとエネルギーを高めます。このような感情表現を妨げているものに、「思い込み」や「エゴ」があります。これらが感情の表現をさまたげ、ストレスを蓄積していきます。

「思い込み」の原点には情報や知識があります。自分の既存の知識の範囲でしか、物事を把握できていません。

ありのまま、残り洩らさず状況の把握をしていれば、感情の表現が充分出来ることにつながるのでしょう!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

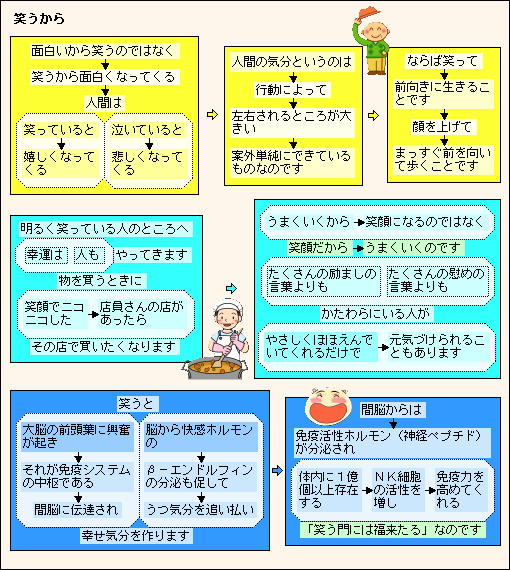

笑うから面白くなってくる!

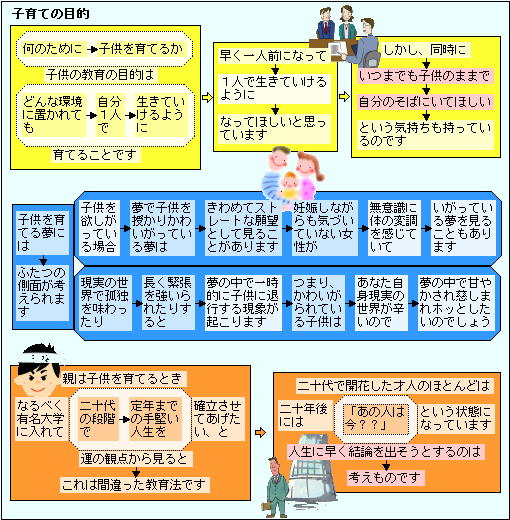

子育ての目的は自分1人で生きていけるように!

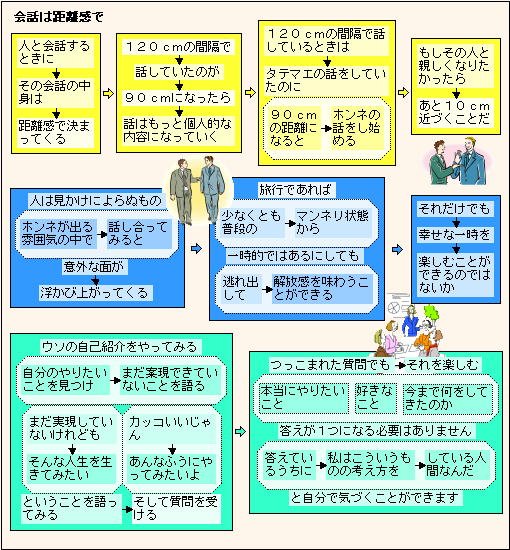

会話の中身は距離感で決まってくる!

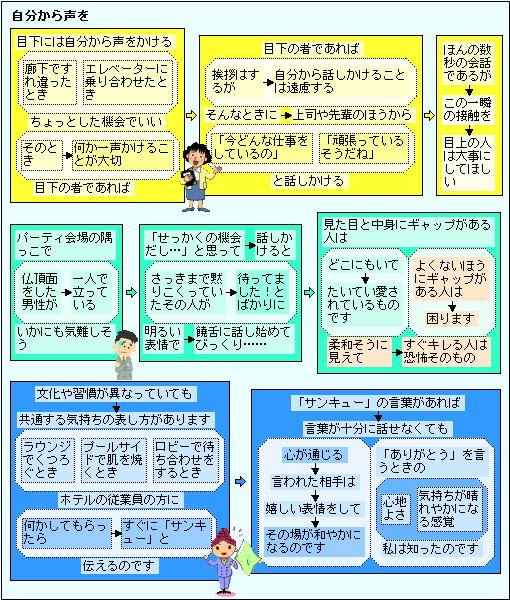

目下には自分から声をかける!

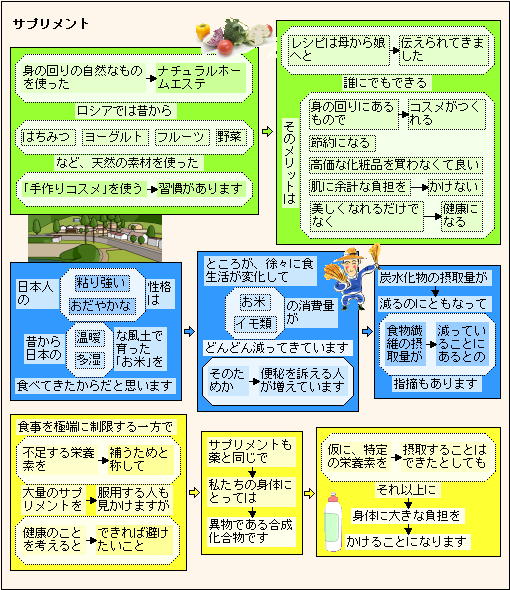

サプリメントも薬と同じようなもの!

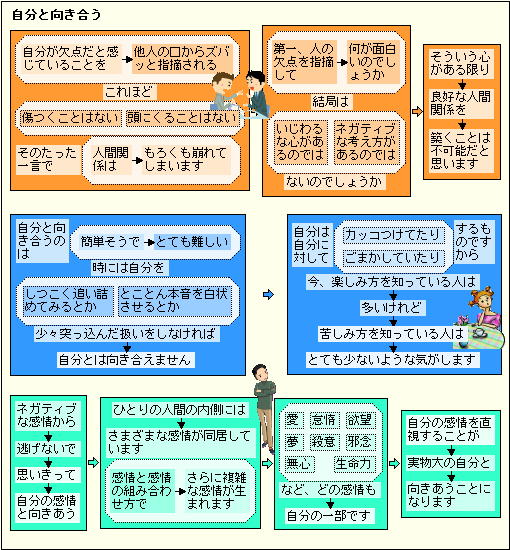

自分と向き合うのはとても難しい!!

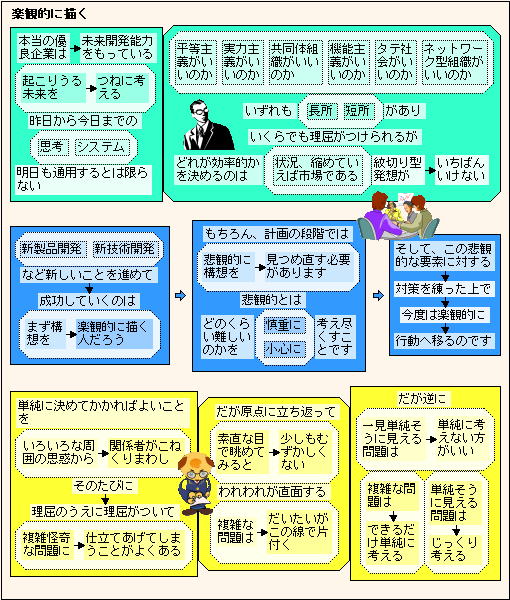

成功するには、まず構想を楽観的に描く!

新しいことをするとき、まずは楽観的に考える。その上で、現状(状況)を漏れなく把握し、緻密に検討する、ということが重要なのでしょう。場合によっては、状況把握に段階で、比較的簡単に取り組めることもあるのでしょう。

「新しいこと=知らないこと」に取り組む場合、「思い込み」が多くの場合マイナスに作用します。知識や人の意見よりも、現状把握を漏れなくやった上で、新しいことに取り組んだ方が良いようです。こんな場合、自然の中で遊んだ経験や、自然観察の経験はきっと役に立つのでしょう。

最初から悲観的に考えてしまうと、現状把握のとき、悲観的な情報のみ集めてしまうことにつながり、より困難な取り組みになってしまうことになります!

上手くいかない原因を自分の中に!

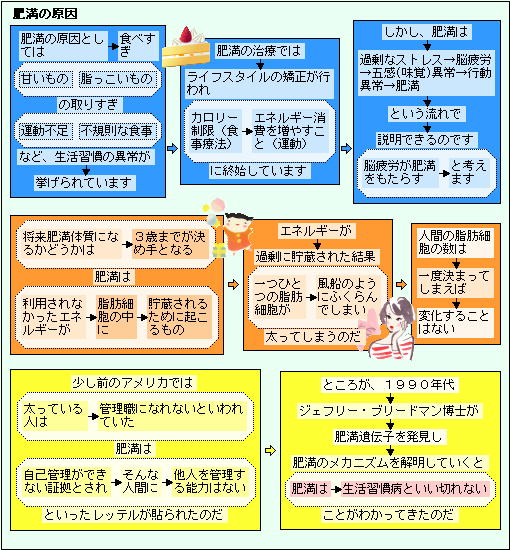

肥満は自己管理ができない証拠?

肥満は、生活習慣病とは言い切れないとか。「過剰なストレス→脳疲労→五感(味覚)異常→行動異常→肥満」で説明できるという。

現在、肥満対策として多くの健康食品が販売されています。もともと人類は食料を入手することに苦労し、いろいろなものを料理することで、食糧危機を乗り越え、住むエリアを拡大してきました。しかしそれでも、最近の現在の日本のように豊かな食糧事情を手に入れることはできませんでした。

その日本ですら、太平洋戦争後の食糧事情は厳しかったのです。庭を畑にし少しでも食料を手に入れ、また、金目のものを持って農家に出向き、食料と交換していた時代が70年ほど前にはありました。

その状態から抜け出し、半世紀ほど過ぎると、食糧事情が良くなると同時に、大量の情報に接し、ストレスが増え、そのためか肥満が問題になってきました。

そう言えばテレビで放送されている「ポツンと一軒家」では、肥満な人は見かけないですね。何かヒントがありそうですね!

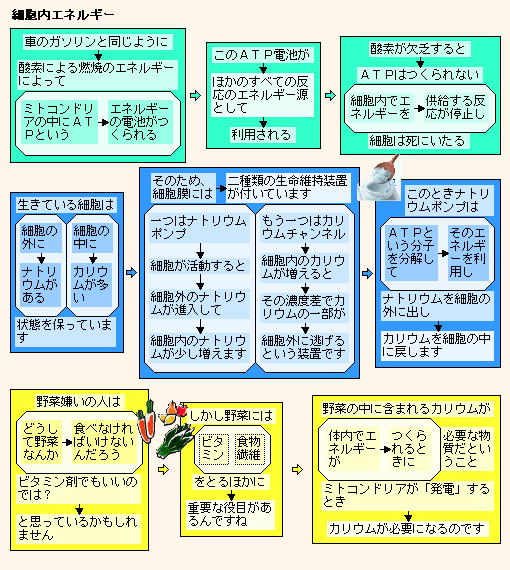

細胞内でエネルギーを供給するしくみ!

| 細胞内でエネルギーを供給するしくみ! |

自分達のからだのエネルギー消費量は、百万年以上もほとんど変化がないのに、生活で使用する消費エネルギーは、比較できないほど増えているのでしょう。

自給率が低い日本の生活エネルギー問題、やっかいですね。しかし、現状の生活スタイルを大きく変えてまでは対応しようとしていません。というより、そこまでは対応できませんね。

いま、江戸時代の生活スタイルをやってほしいといわれても、その生活スタイルすらよくわかりません。しかし、1950年代後半の三種の神器と言われた電化製品の利用が始まった生活スタイルなら、まだ経験者もいますので、なんとかなりそうです。

物流も含めて、もし現在の技術で1950年代後半の生活スタイルを行った場合、現代とどれほどエネルギー消費に差が出るのでしょうか?

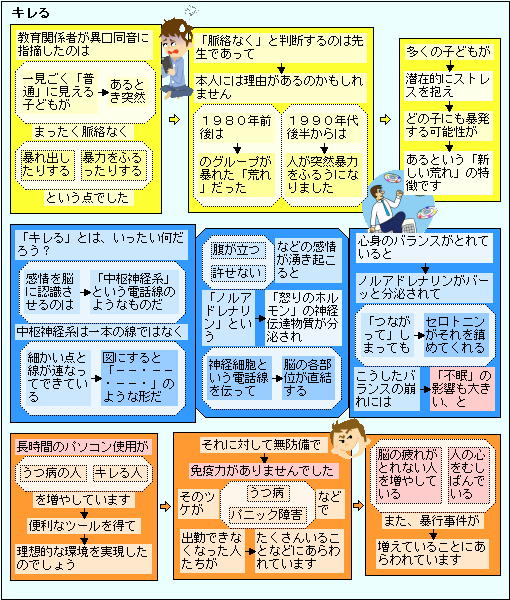

「キレる」とは、いったい何だろう?

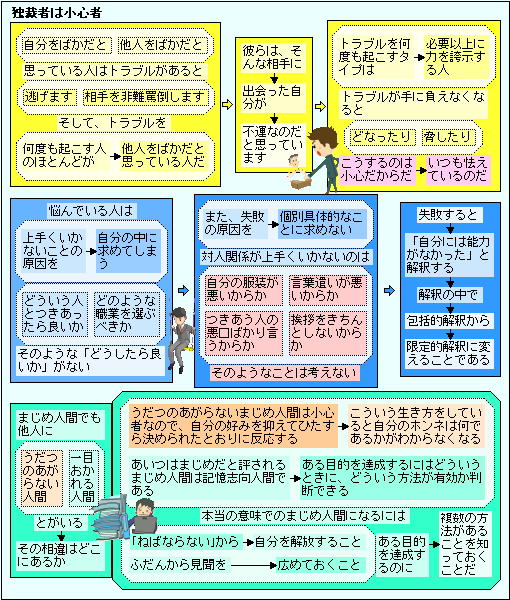

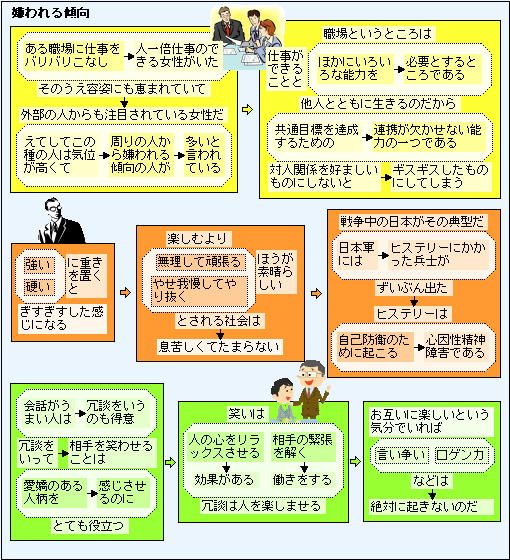

周りの人から嫌われる傾向の人!

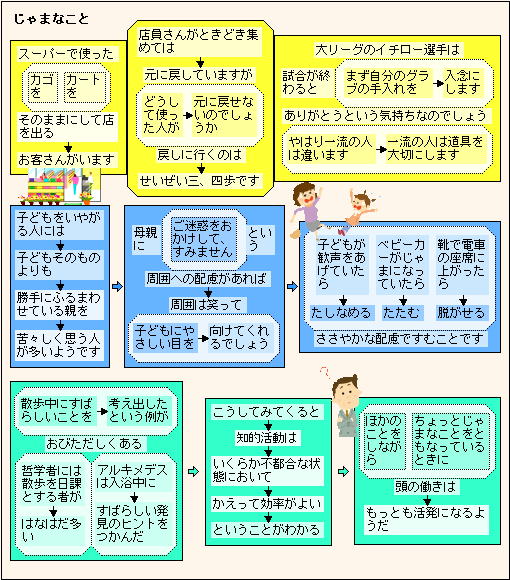

ちょっとじゃまなことが頭の働きに良い!

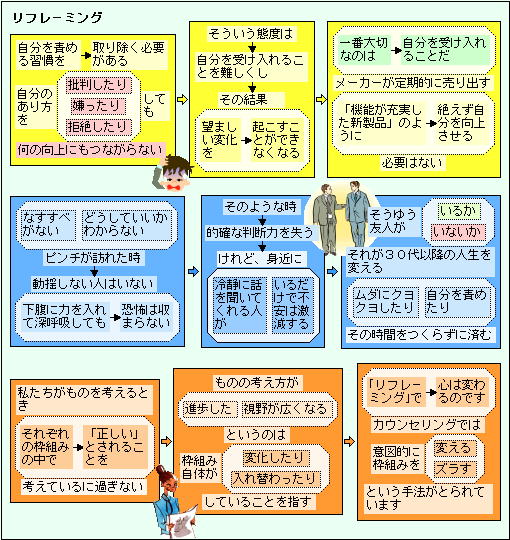

リフレ-ミングで心は変わる!

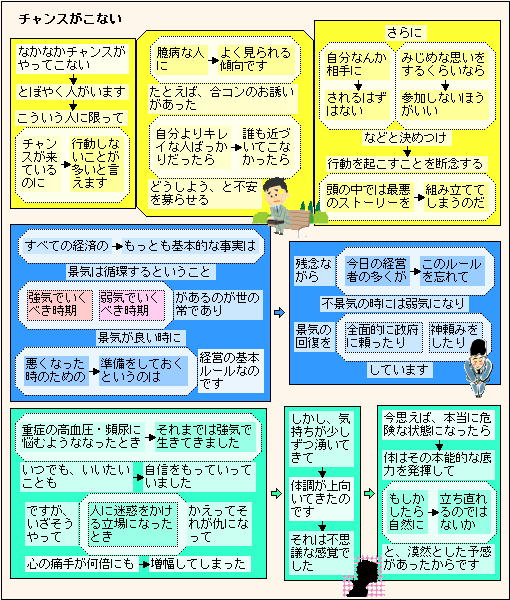

なかなかチャンスがやってこない!

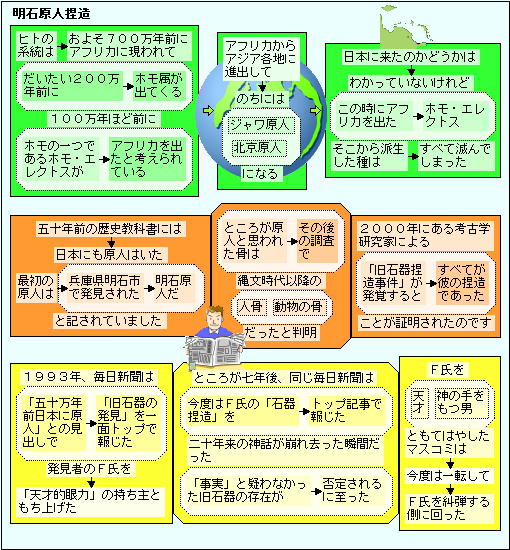

「日本にも原人はいた」は捏造だった!

情報化社会になって、デマ(デマゴギーの略:政治的効果をねらって,意図的に流される虚偽の情報。悪宣伝。根拠・確証のないうわさ話。)が増えています。

そのなかには、悪意をもたないまま流した情報が、結果としては悪意に満ちていた、という情報も増えているのでしょう。

最近は、SNSでいかがわしい情報がたくさん流れています。流した本人は、それほどいかがわしいとは思っていないようですが。

むかしの商業の町の中には、「法律は最低限のマナーだ。商人としてのマナーは、もっと上のレベルでなければならない」とされていました。SNSには、まだマナーといったものが出来てきていないようです。その結果、精神的にダメージを受ける人も少なからずいるのでは、と気になります!