『新しいタイプのビジネスマン』

情報収集、加工、発信という情報操作に長けていること。

そのための道具となるコンピュータ端末やOA機器が扱えること。

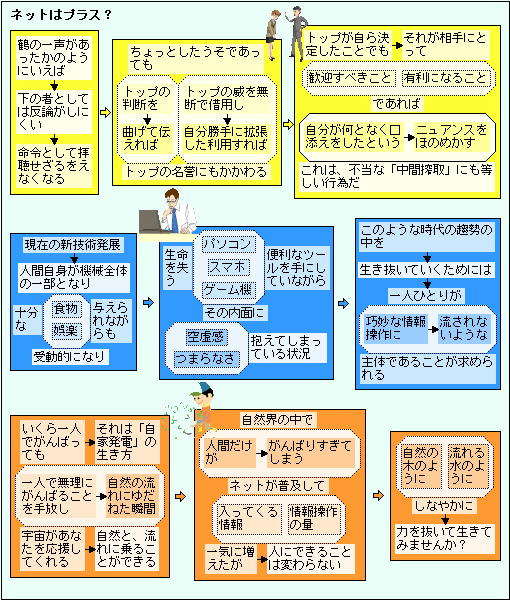

また、その時代を読む感性、すなわち情報感性とその情報の読み、情報をつくり出す力、そしてその道具を使いこなす力は、いまのビジネスマンに必須の学習項目なのですが、それにAIが加わると、いっそう良くなるのでしょうか、それとも、楽をして学習しなくなるのでしょうか?

カテゴリーアーカイブ: 情報・知識

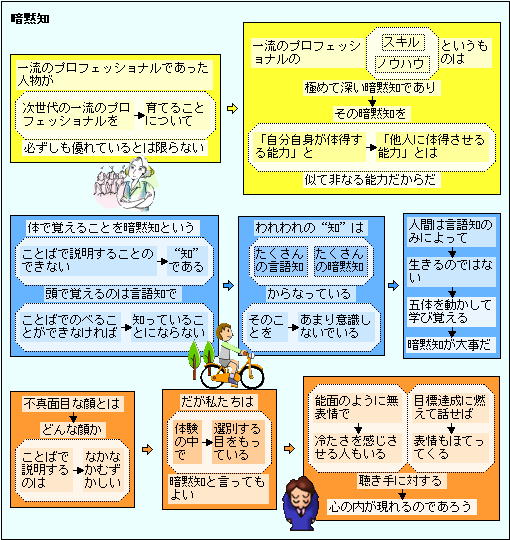

“知”は、たくさんの言語知と、たくさんの暗黙知から!

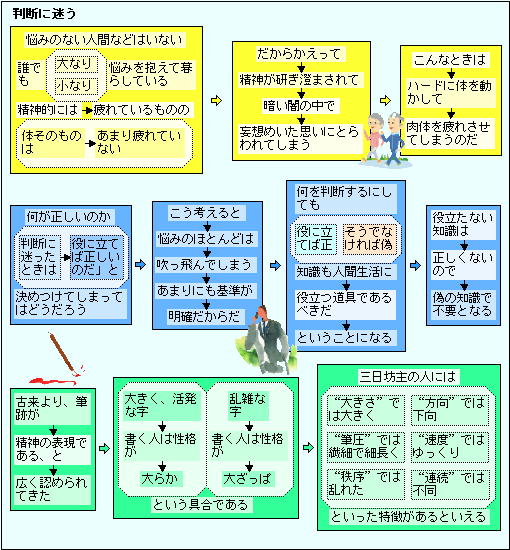

何が正しいのか判断に迷ったとき!

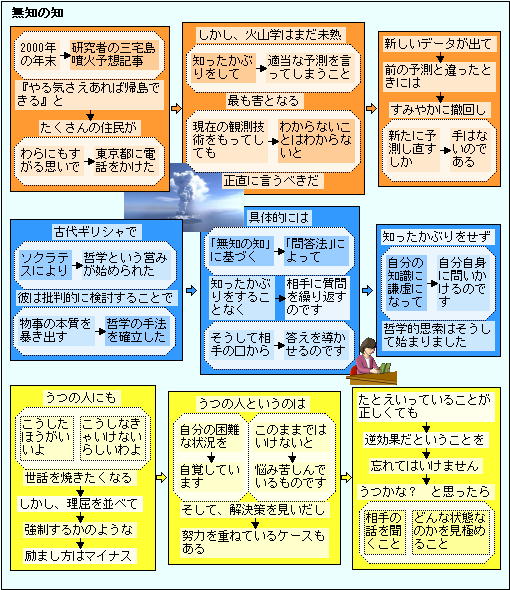

ソクラテス哲学は「無知の知」に基づく「問答法」による!

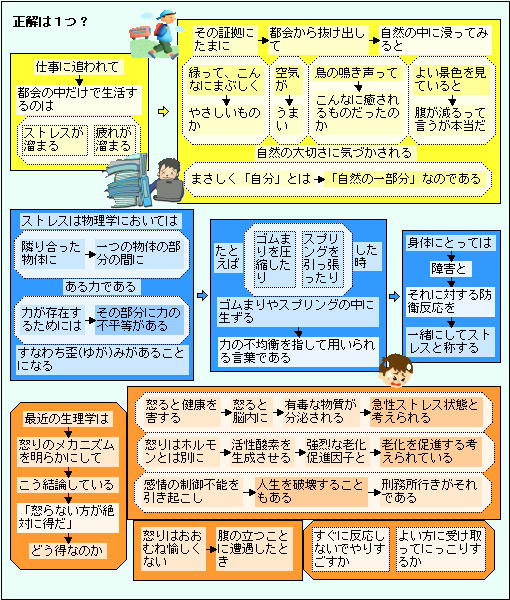

「正解は1つ」は、ストレスが溜まり、起こりやすくなる!

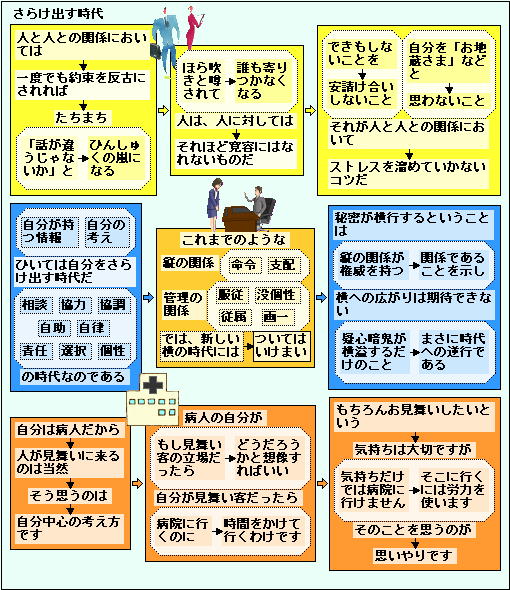

今は、自分をさらけ出す時代だ!

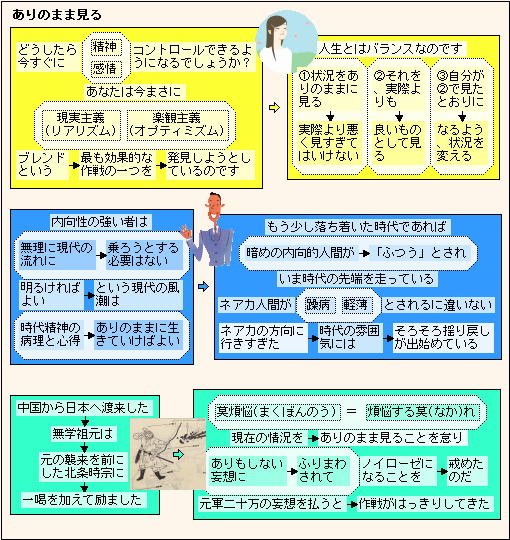

現在の情況をありのまま見ること!

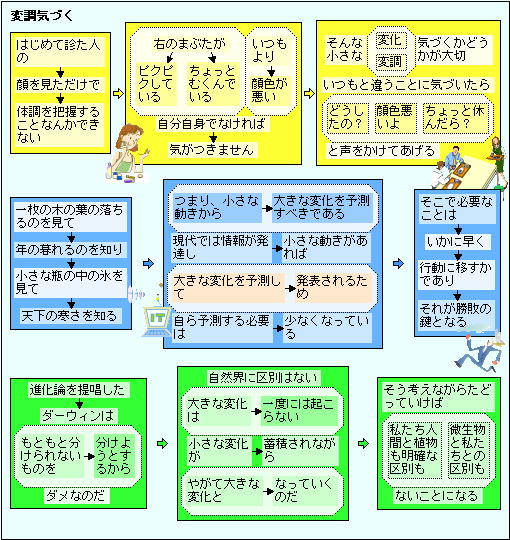

変化・変調気づくかどうかが大切!

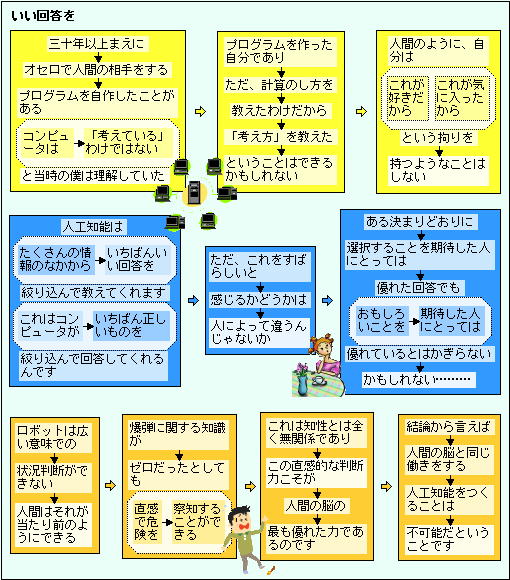

AIはいちばんいい回答を絞り込んでくれる!

生成AIがどんどん普及する状況になっています。しかし、生成AIがやっていることを、自分自身で体験したことがありますか?

この原点は、日本では「知的生産の技術」(梅棹忠夫著 1969/7/21)だと思います。当事は紙の情報カードを使って、関連しそうな情報を組み合わせ、新たな知識を生み出すといったものです。

紙の情報カードが、PCでカード型データベースになり、SQLが利用されるようになり、扱えるデータ量がどんどん増えていきました。ソフトの値段もどんどん下がっていきました。

いきなり生成AIに頼るのではなく、自分(あるいはグループ)のデータベースを作り、そのデータベースで単語検索をし、見つかったデータを、いろいろ組み合わせ、遊んで見てはどうでしょう。

日本語の単語は、単に1つの意味ではなく、多用使われ方をしているので、思いがけないデータに出くわすことが普通にあります。

その経験で、生成AIに対する質問力を上げて、よりよい回答を見つけるようになると良いのですが!

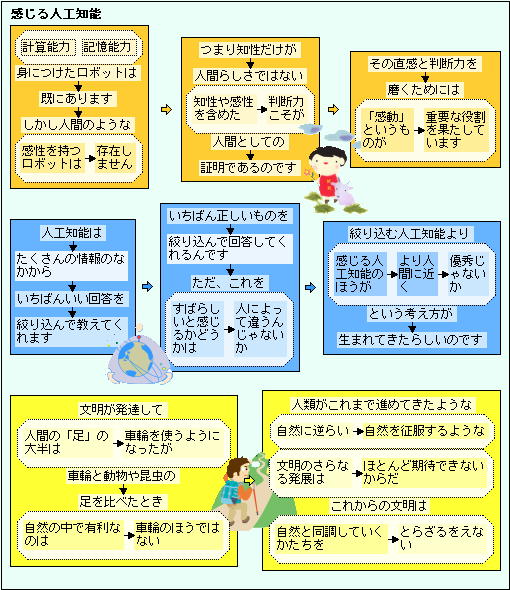

感じる人工知能のほうが!

目標に向かって努力をした人の脳!

ChatGPT(相談型AI)サービスが開始されました。これは、結果的に「考える」ことが少なくなるようです。これは、認知症につながる心配はないのでのでしょうか?

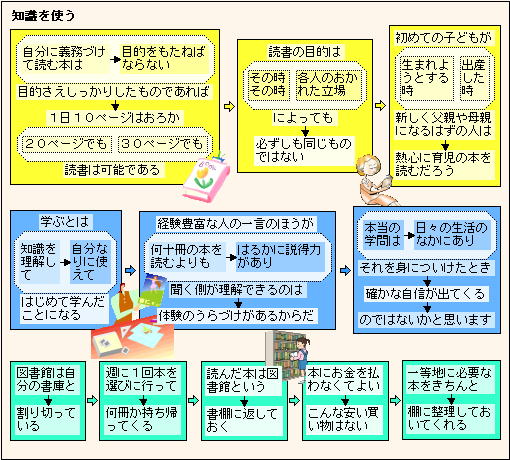

半世紀ほど前に「知的生産の技術」という本が発行されています。カードに情報を記入しておき、それをいろいろな視点から組み合わせ、「新たな知的発見」を行う方法です。

その後、カード型データベースソフトが発売され、そしてSQL型のデータベースソフトになり、多くのデータを蓄積できるようになりました。その結果、多くの情報から「単語検索」が可能となり、いろいろな情報が見つけやすくなり、その見つけた情報を組み合わせ、新たな「気づき」が生まれやすくなりました。

特に日本語は、同じ単語でも、使い方が多様なので、面白い気づきも生まれやすいですね。

出来れば、自分でデータベースを作り、そして、単語検索をし、その情報を組み合わせて遊ぶと、歳をとっても、思考遊びを楽しむことが出来ますよ!

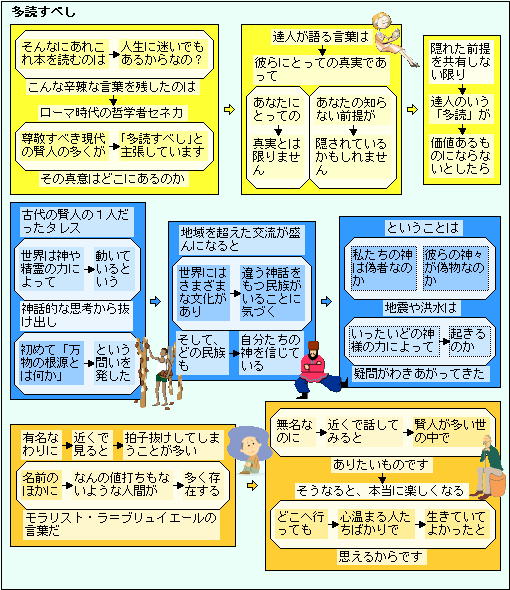

そんなにあれこれ本を読むのは?

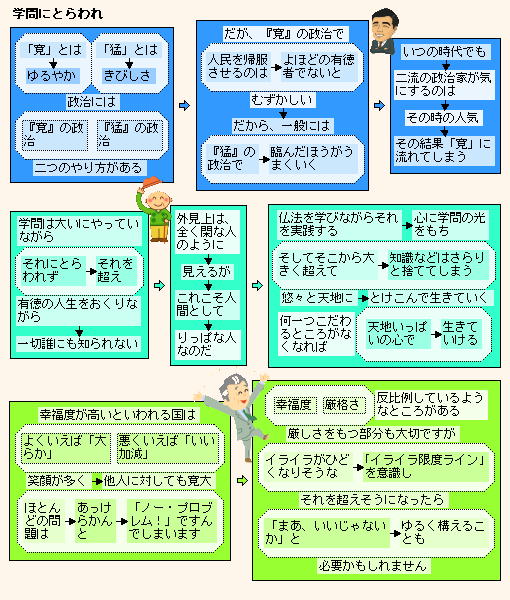

学問は大いにやりながら、それにとらわれない!

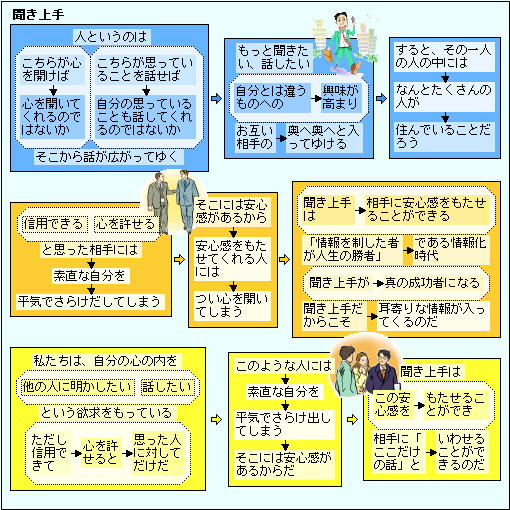

聞き上手だからこそ耳寄りな情報が入る!

いかなる心境で選ぶか!

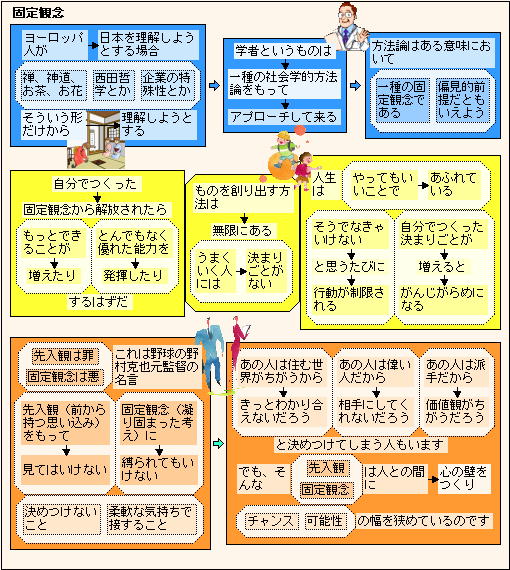

固定観念から解放されよう!

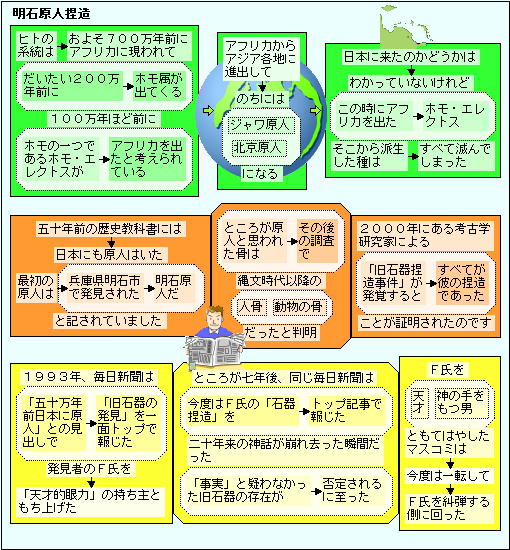

「日本にも原人はいた」は捏造だった!

情報化社会になって、デマ(デマゴギーの略:政治的効果をねらって,意図的に流される虚偽の情報。悪宣伝。根拠・確証のないうわさ話。)が増えています。

そのなかには、悪意をもたないまま流した情報が、結果としては悪意に満ちていた、という情報も増えているのでしょう。

最近は、SNSでいかがわしい情報がたくさん流れています。流した本人は、それほどいかがわしいとは思っていないようですが。

むかしの商業の町の中には、「法律は最低限のマナーだ。商人としてのマナーは、もっと上のレベルでなければならない」とされていました。SNSには、まだマナーといったものが出来てきていないようです。その結果、精神的にダメージを受ける人も少なからずいるのでは、と気になります!