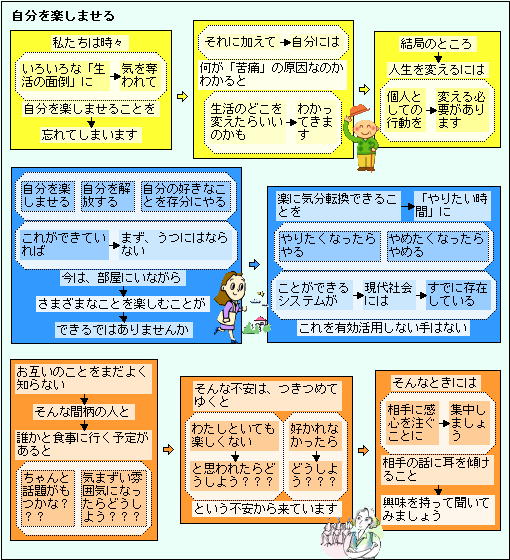

やはり、現代は生活に余裕が出てきたためか、自分の苦しみに目が行ってしまいがちになるようです。

脳が大人になるのが25歳だとすると、それまでは未発達の脳で、いろいろ考えていると思えば、結論を出すのは25歳を過ぎてからにしたほうが良いのでしょう。

25歳までは、自分が正しいと考えて事でも、まだまだ変化する余地があるようです。

ただ、25歳を過ぎても、大人脳でも考えが変化するので、他人の生(なま)の話をよく聞きながら、自分が楽しいと思う方向に変化していけると良いですね!

カテゴリーアーカイブ: 心構え

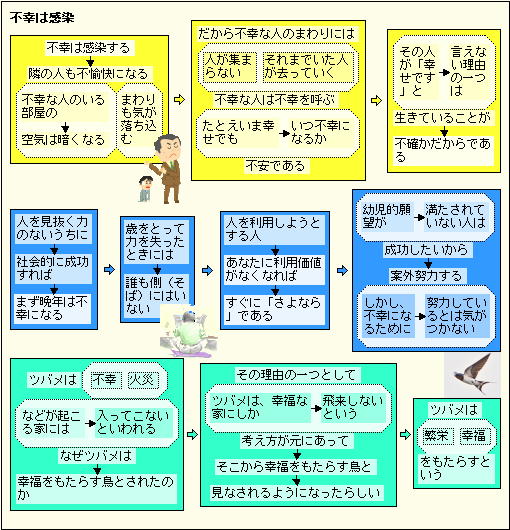

不幸は感染する!

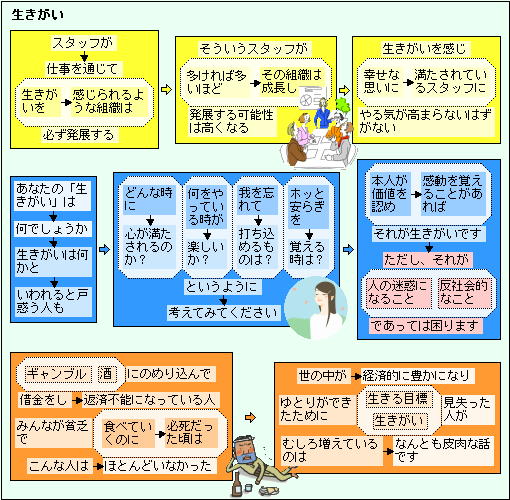

あなたの「生きがい」は何でしょうか!

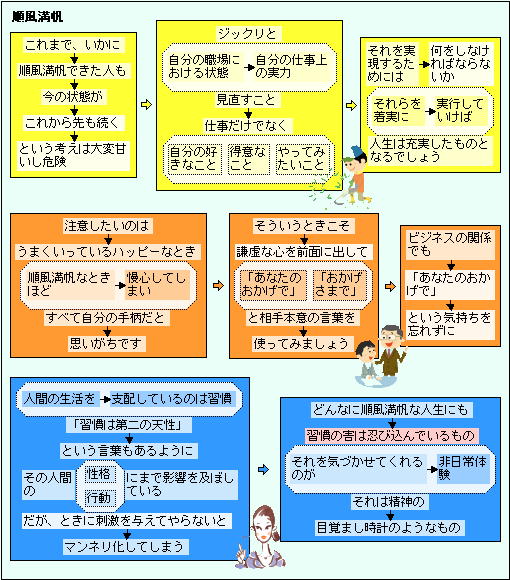

順風満帆なときほど注意を!

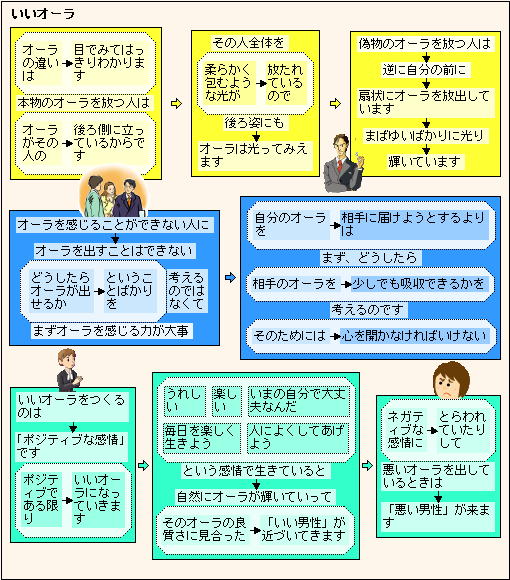

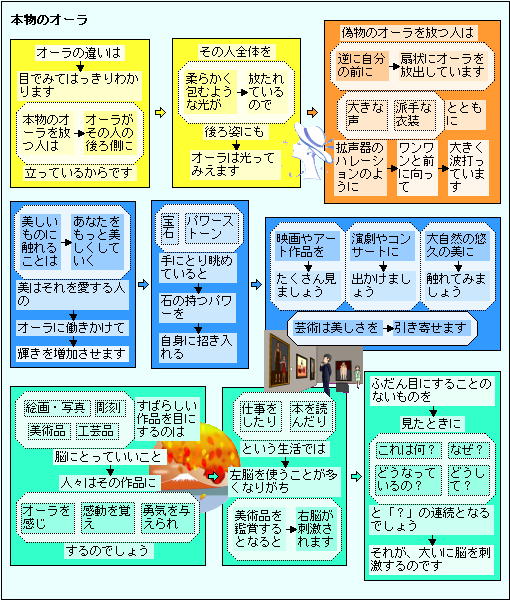

いいオーラは、ポジティブな感情から!

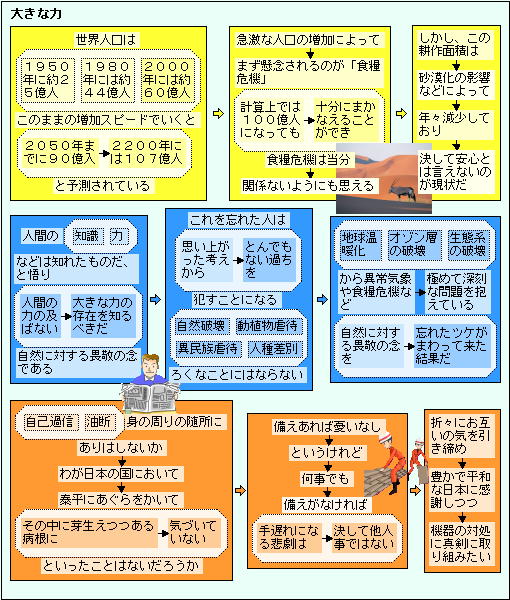

人間の力の及ばない大きな力の存在を知る!

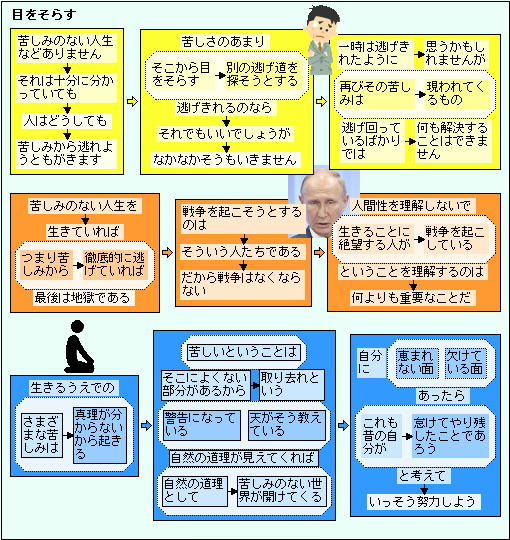

苦しみは真理が分からないから起きる!

子ども時代から、「どうしてだろう」とその都度考えていれば、苦しみは少なくなるのでしょうね。

昔話で、小さいときからお寺の小僧になった人が、大人になり智慧のある人になり、人々の暮らしを助けている、という話があります。

やはり、小さいときから、それぞれの真理を見つけながら、暮らしてきた結果なのでしょう。

情報・知識が容易に手に入る時代、それが真理だと勘違いしていると、苦しさからは、なかなか抜け出せないのでしょうね!

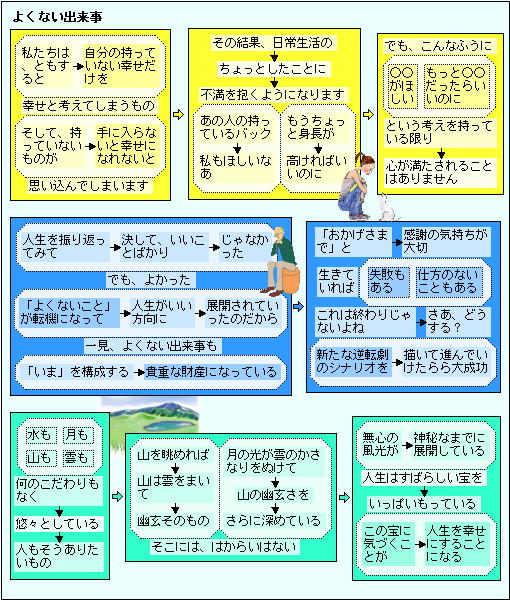

自分の持っていない幸せだけが「幸せ?」

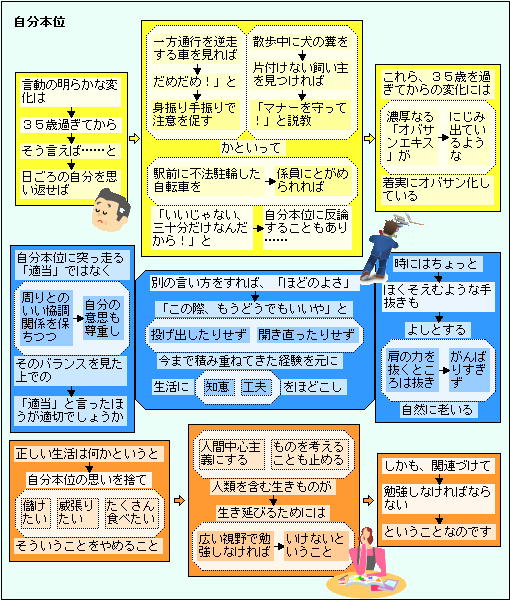

自分本位に突っ走る「適当」ではない!

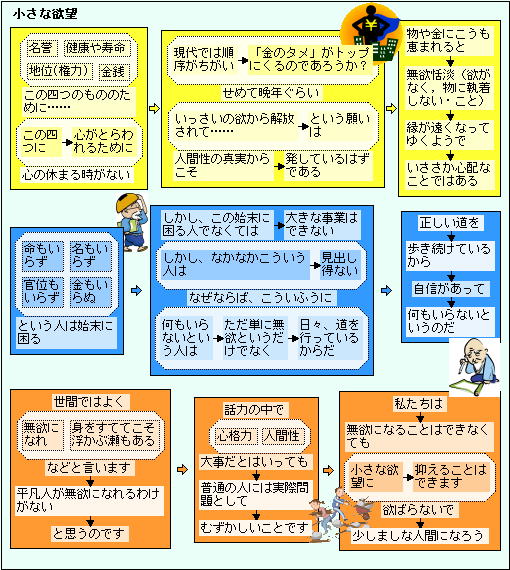

無欲になれなくても、小さな欲望に!

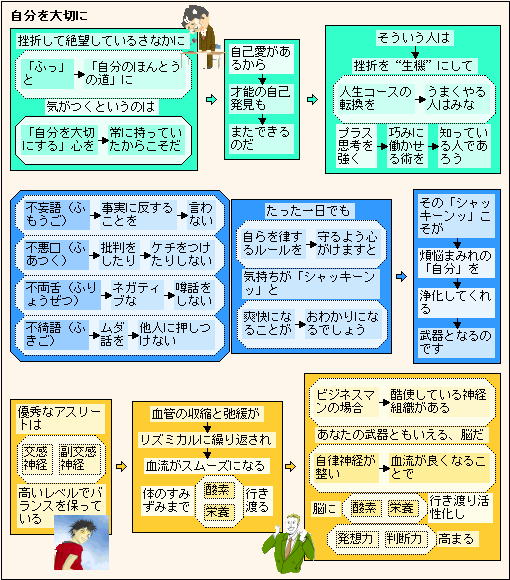

「自分を大切にする」心を常に!

「自分を大切にする」ということと、「自分の身を守る」ということは、関係しているのでしょうか?

生物は自分を守るということが、生存の原点にあると思います。猫族の体内でしか増殖できない微生物は、ネズミの体内に入ったとき、ネズミの性格を変えてしまい、ネコを恐れなくなる性格になることが証明されました。

このような性質が生命の基本にあるならば、「自分を大切にする」ということは、「自分の命を守る」ということと、同じようなものとも思えます、

すると、環境を安全にしすぎると、自分を大事にしなくなる、ようにも思えてしまいますね!