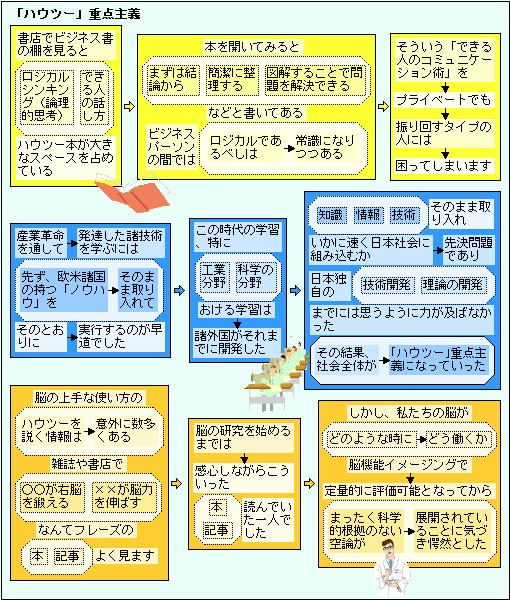

ハウツーものがはやすようになって随分立っています。

体験より知識優位の時代が続いています。

パソコンのソフトの使い方でも、ハウツーものに頼ってしまいます。

どうにかソフト開発者の思考スタイルになれれば、ほとんどハウツーものに頼ることなく、「このソフトを作った人はどう考えたのだろうか}と推測できれば、ハウツーものは必要がなくなります。

やっかいですね!

カテゴリーアーカイブ: ビジネス

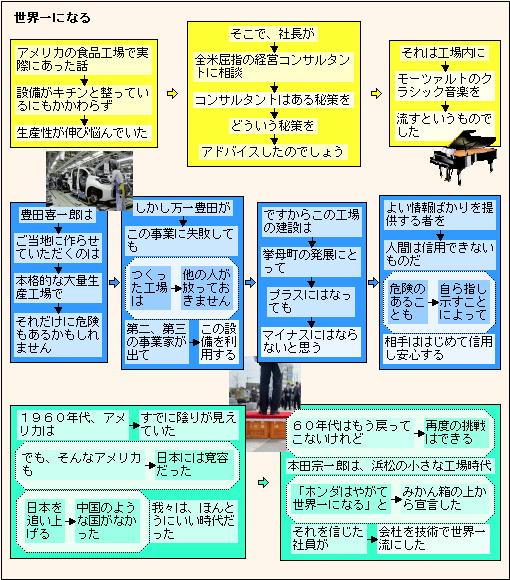

本田宗一郎、小さな工場時代「ホンダはやがて世界一になる」と宣言!

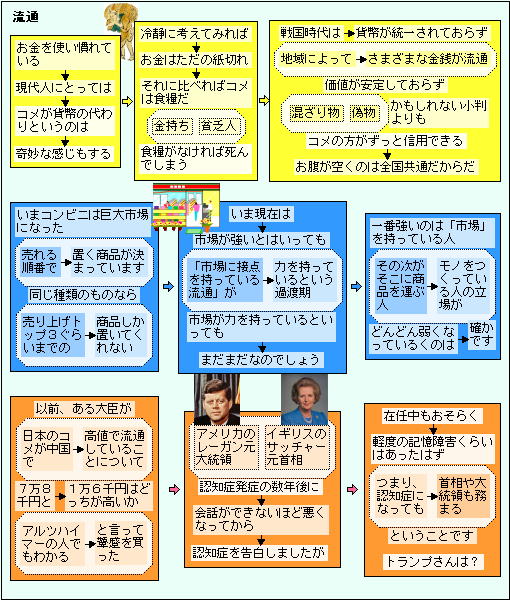

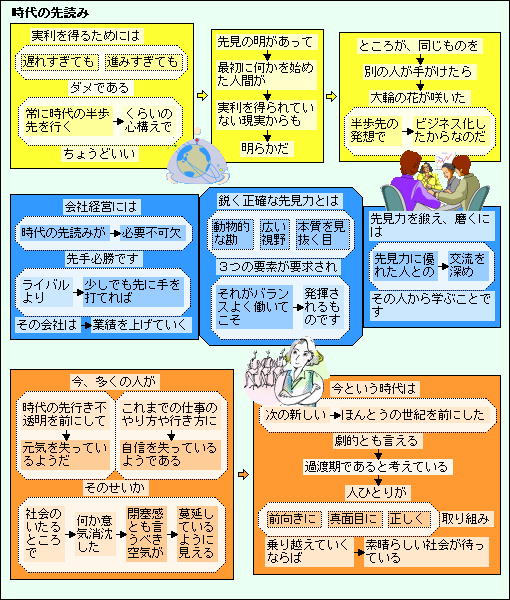

「市場に接点を持つ流通」が力を持っているという過渡期!

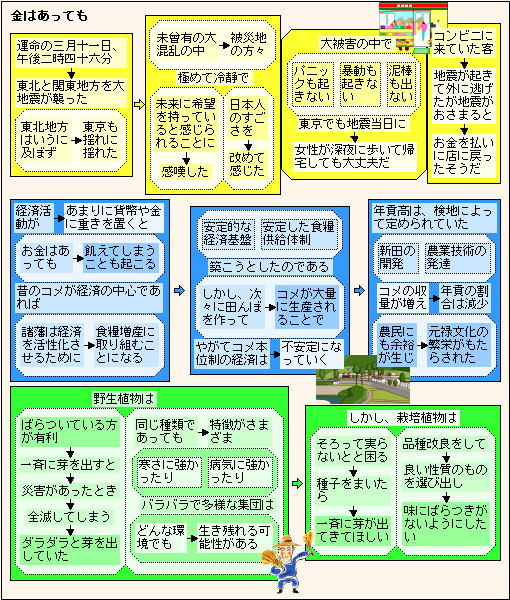

お金に重きを置くと、お金はあっても人々が飢えてしまう!

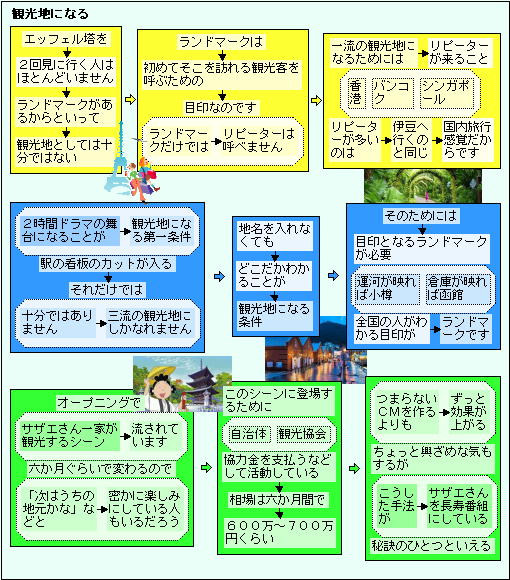

2時間ドラマの舞台になることが、観光地になる第一条件!

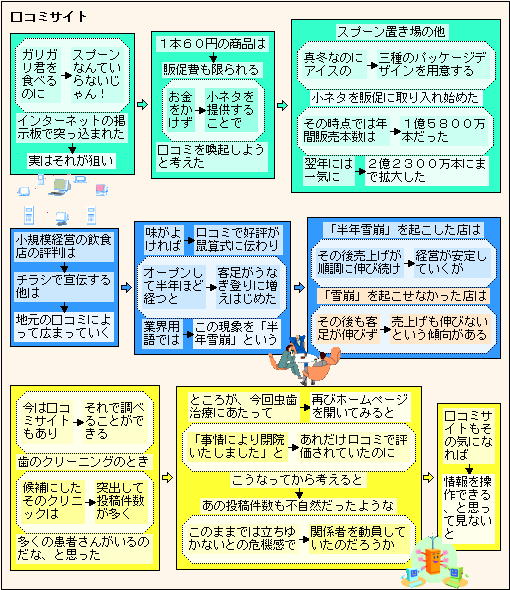

今は口コミサイトもあり、それで調べることができるが!

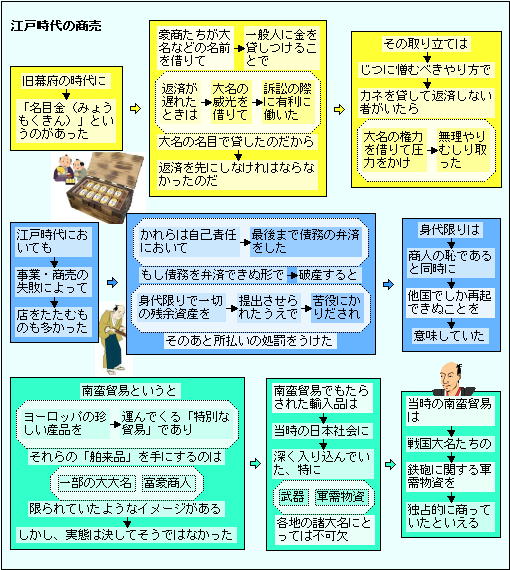

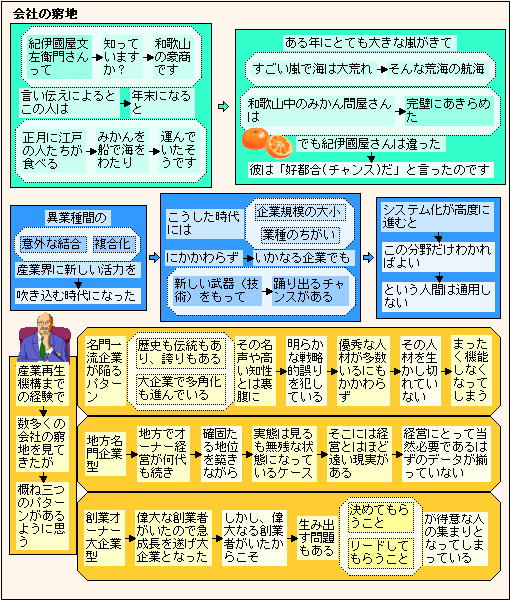

江戸時代の商売は、ある意味苛酷だった!

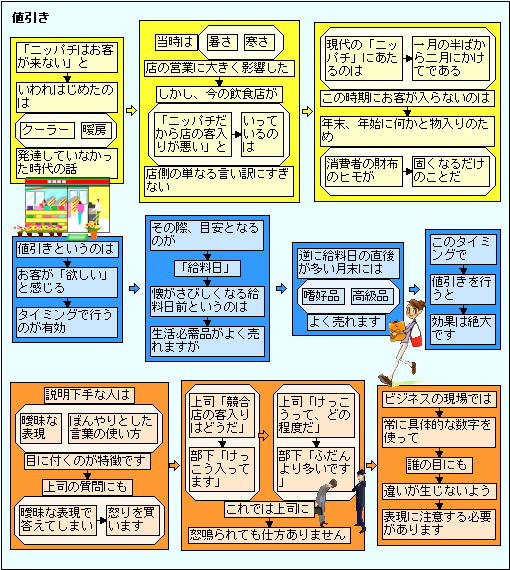

値引きは、お客が「欲しい」と感じるタイミングで!

最近は、「ニッパチはお客が来ない」とあまり云われなくなりました。

エアコンの普及や、移動もクルマを使うことが増えたので、寒さ・暑さの感覚が変わってきました。そのためなのでしょう。

これから先、地球の温暖化対策でいろいろな規制が出てくると、ビジネスのその変化に合わせていかなくてはなりません。

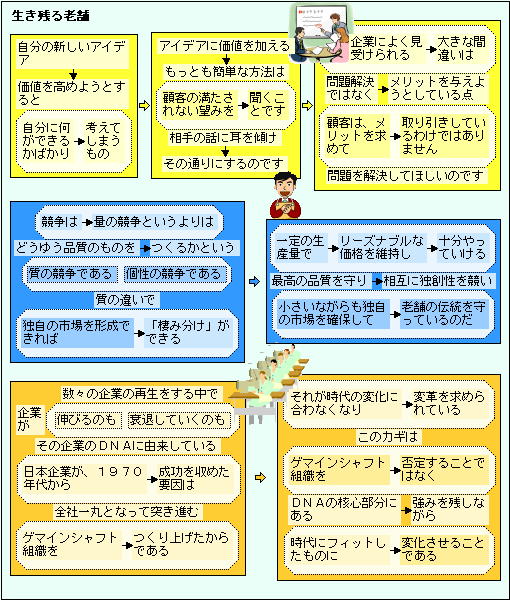

「老舗」と言われる100年以上商売を続けるには、世の中の変化を先取りしながらビジネスをしていかないといけないですね!

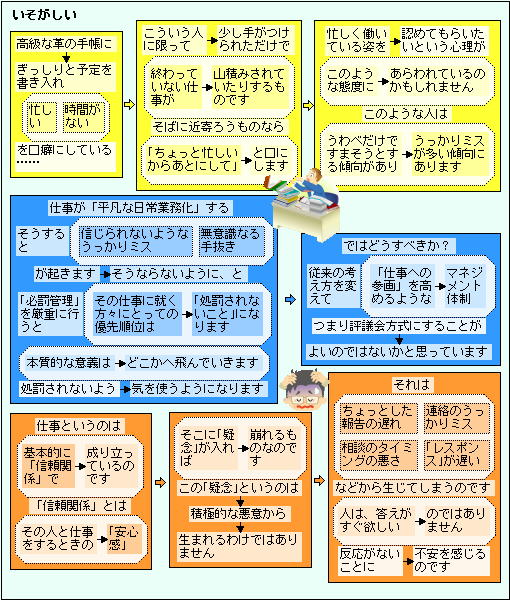

日常的に「いそがしい」は口に出さない!

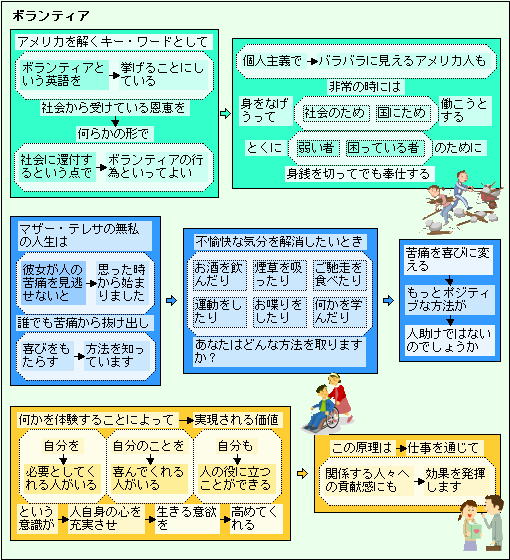

ボランティアは自分のためでもある!

“ 「人助けは、自分助け」と言われています。

大阪の商人文化には、「儲けた金は、社会に戻す」という風土がありました。松下幸之助さんも、神社やお寺に多く寄付をしたとか。そう言えば浅草の雷門も幸之助さんの寄付ですね。

尾道にも、ダムを造るとき国と県の補助金以外は、商売で成功した1人の商人の寄付だったとか。

その背景には、親の責任は、子供を一人前にするまでで、遺産を子供に残すという考えはあまりなかったようです。

一方明治維新の頃、生糸とお茶が輸出のメインだったのですが、静岡のお茶は、お茶に土を混ぜ儲けようとしたとのことです。お茶の生産者は、もと徳川の武士だったようです。商人文化を知らなかったのでしょう。

なんだか、静岡県のリニア中央新幹線問題がふと頭に浮かんできました。”

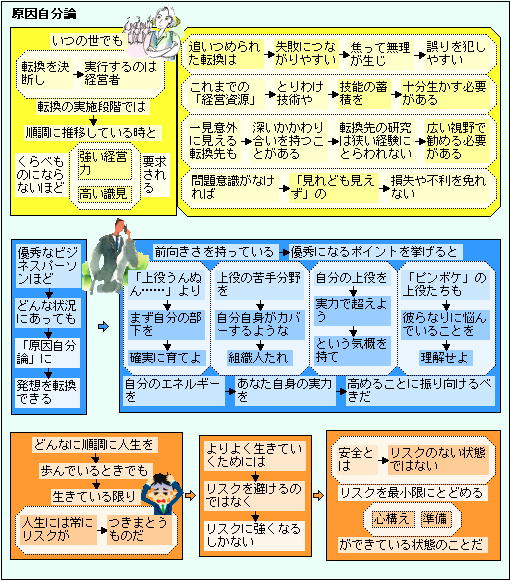

どんな状況にあっても「原因自分論」に!

どんな苦しい状況に合っても、「その原因は自分にある」と思えば、次からは事前に対策を立てておくことができます。いわゆる「失敗は財産である」ということになります。たとえそれが災害であってもです。

どんなにうまくいってても、うまくいかなくなるときに対処ができるようになるには、やはり失敗経験なのでしょう。

現代は、子供時代から安全な環境で育っています。ケガをする回数も激減しています。交通事故以外では、子どもが命をなくすることも減っています。親も、子どもに対する注意が、安全な環境下での注意になっています。

子供時代から失敗経験が少ないため、「失敗財産」があまりありません。自分で考える力が弱っているのでしょう。ネット情報に頼り、ますます生成AIに頼る時代になっていくのでしょうね!