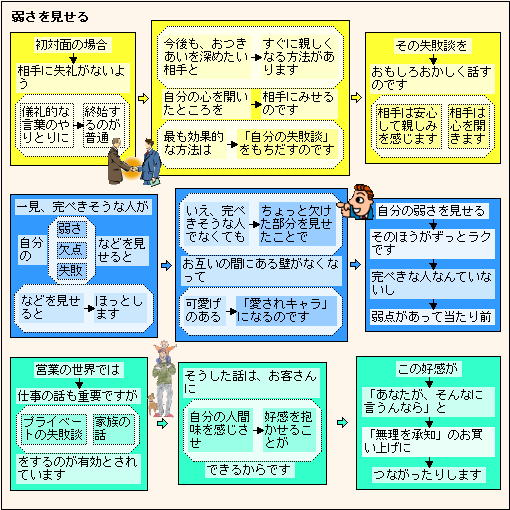

| 子供時代にいじめが深刻だと、「自分の弱さを見せられない」という状態になります。そうなると大人になっても、自分の弱さを見せないようにするようになります。これでは他人と親しくなることができません。 表面的な付き合いに終始するようになります。残念なことに、これが一生続くことになりかねません。難しい社会になっていますね。 もっと楽な社会を目指したいですね! |

カテゴリーアーカイブ: つながり

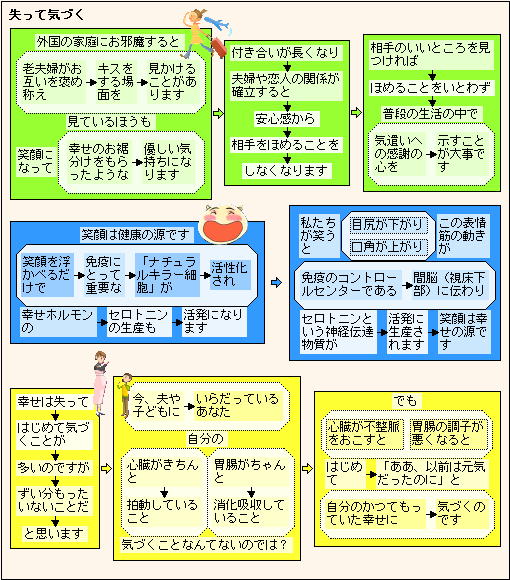

幸せは失ってはじめて気づくこと!

パソコンがあったらいいな!

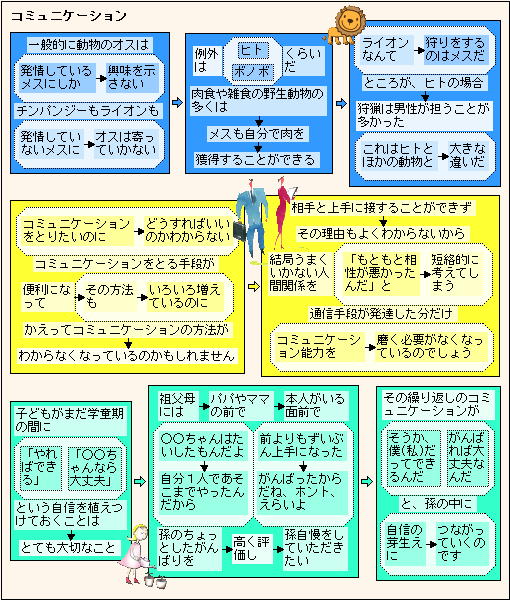

コミュニケーションをとりたいのに!

| ライオンのオスは、家族とどのようにコミュニケーションしているのでしょうか? 家族に対する役割は、縄張りを守ること、人間で言えば武士が田畑を守るようなものでしょうか? しかし、食べ物を入手する働き(ライオンで言えば「狩」、人間で言えば、数千年前からは「農作業」)は行いません。 農民と武士のコミュニケーションがそれほどないように、役割を中心に集団を作っていれば、それでいい、ということなのでしょうか? 今の社会では、家族のコミュニケーションがものすごく大事なものとして、情報が発信されています。でも、1970年代頃まででしょうか、「亭主元気で留守が良い」が常識でした。ほんとうはどちらが良いのでしょうか? 2012年の研究では、夫婦で、男性が仕事で最も忙しい40代のとき、女性の幸福度が高く、男性の年齢が上がって行くにつれ、女性の幸福度が下がっているそうです! |

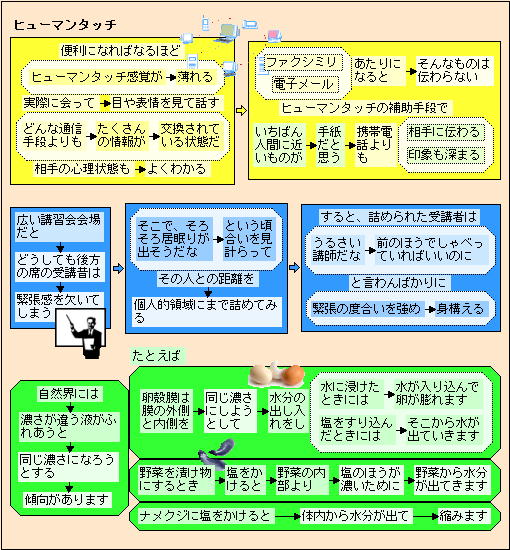

ヒューマンタッチ感覚が薄れていく!

| 新コロナ伝染病で、人同士の接触が難しい状態が続いています。これが原因で人づきあいも下手になっていくのでしょうか? 人付き合いが下手になってきたのは、昭和の高度成長期の少し前から、電話が普及し、核家族が増えていき、その後は、携帯電話になり、インターネットが拡大した結果なのでしょうか? 言葉による情報が多量になってきた現在でも、「痛みに関する言葉」は、オンライン診療がささやかれている現在でも、まったくといっていいほど整備されていないですね。方言の中には、その地方特有の病気に対する言葉が多くあると思われるのですが、一般的な言葉にはなっていないですね。 数万年かけて人同士が築いてきたノウハウ、特に視覚や言語以外の感覚が鈍くなってきているのでしょう。 また、人だけでなく、自然が発している危険信号を受信する感覚も、劣化しているようです! |