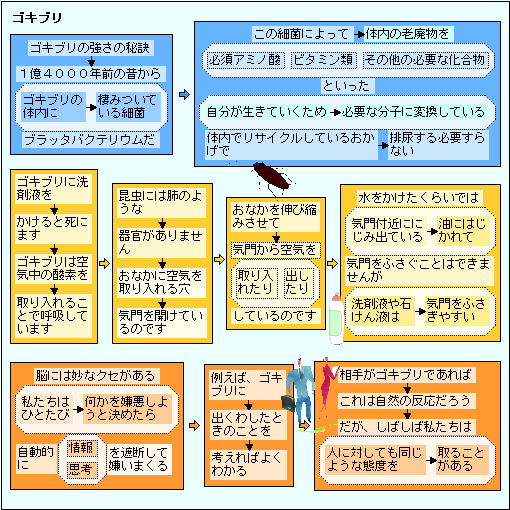

| ゴキブリも細菌と共存しているのですね。ヒトも腸内細菌と共存しています。食べ物の種類が少ないところでも、昔からそこに住みついているヒト達は、その少ない食材で、からだに必要な栄養を腸内細菌達がつくり出りだすようになっているようです。 そのために「地産地消」といわれるのですね。また、からだもその環境に適するように細かな改善がされてきた歴史を背負っているのでしょうね。 温暖化で変化する環境に適応できる生物はどんな生物なのでしょう。少なくとも移動できる生物のほうが有利なのでしょう! |

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

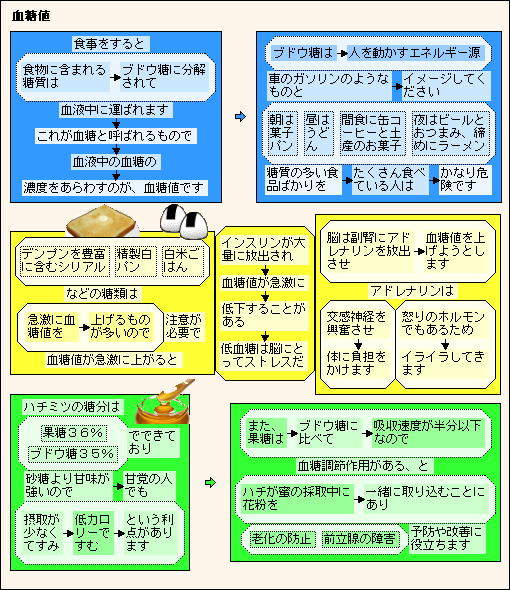

血糖値が急激に低下するとイライラに!

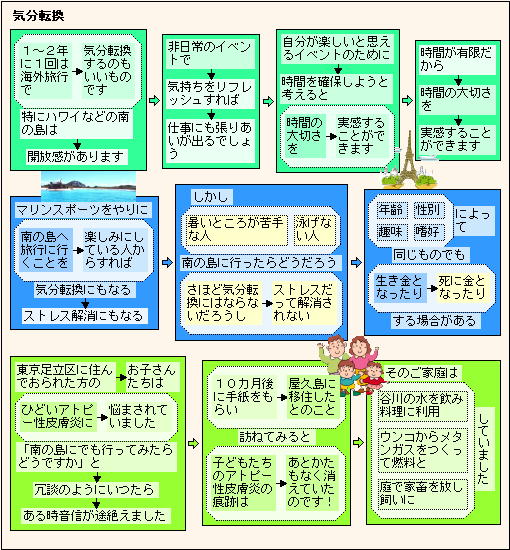

南の島で気分転換するのも!

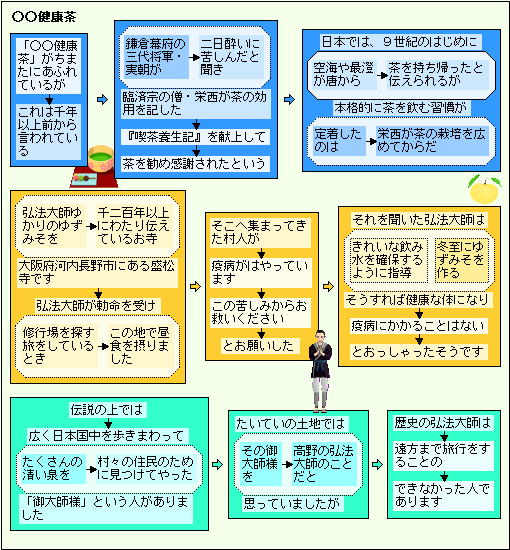

「○○健康茶」がちまたにあふれている!

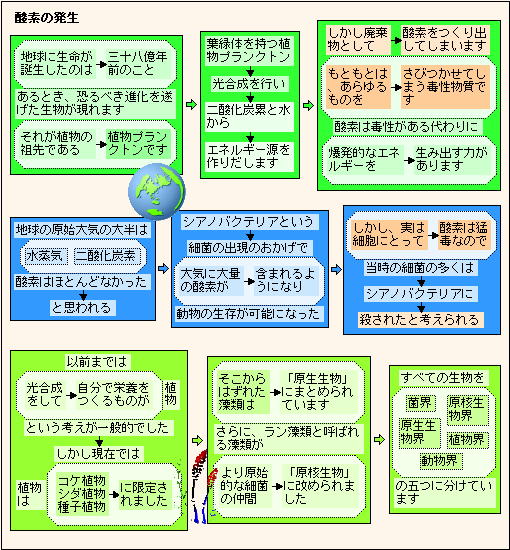

原始地球では、酸素はあらゆるものを錆びさせる悪者!

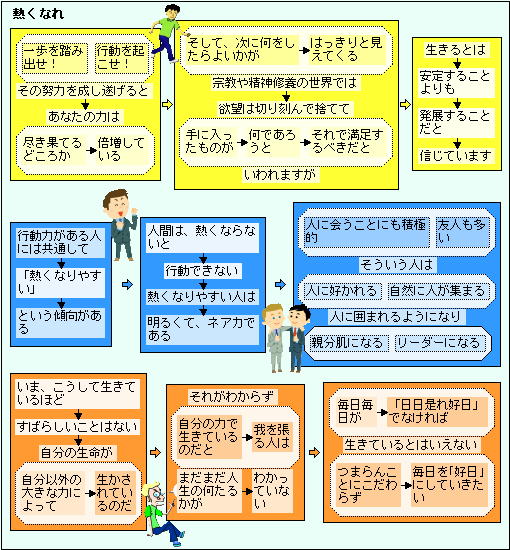

熱くならないと行動できない!

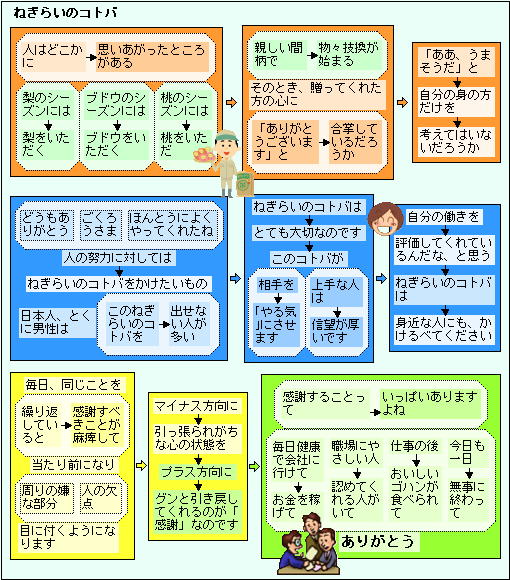

ねぎらいのコトバをかけたいもの!

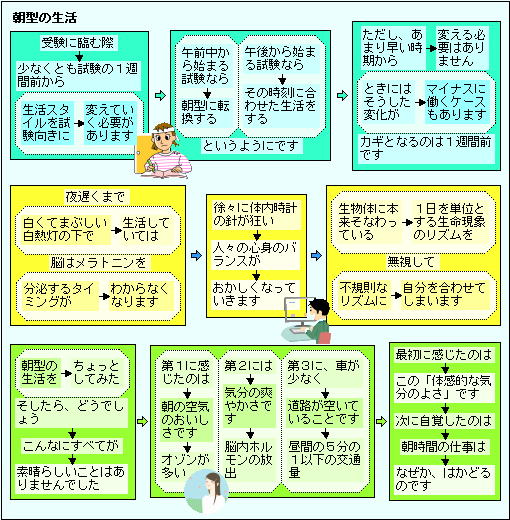

朝型の生活をちょっと「してみた」!

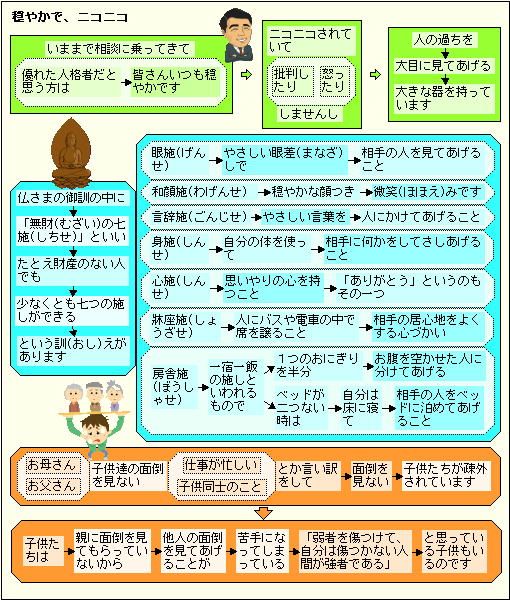

穏やかで、ニコニコしていたいもの!

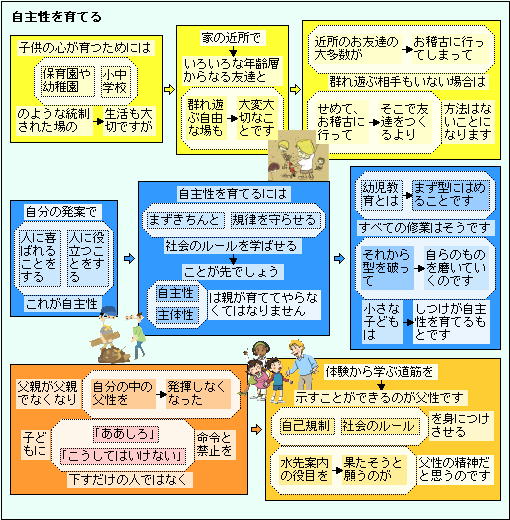

「群れ遊ぶ」自由な場も大切なことです!

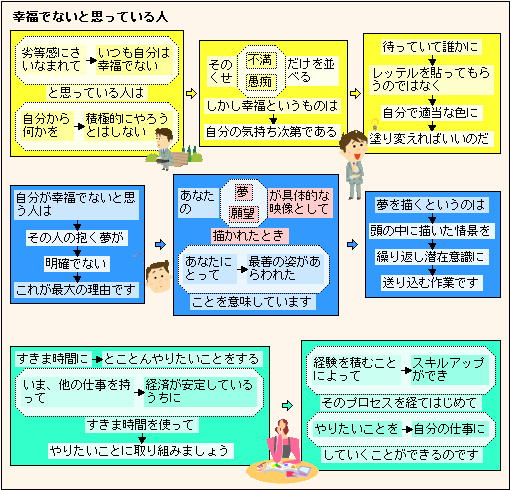

自分は幸福でないと思っている人は!

食べたいと思うものは食べればいいのです!

| 「食べたいと思うものを食べる」、物流が発達していなくて、地産地消が確実に行われていた時代には、それぞれの人々の腸内細菌が、その地方で採れる食料に的確に対応していたので良いことなのでしょう。 しかし、地域によっては、あるいは、家庭によっては、祖母と異なる腸内細菌の人達が増えているようです。まだ食糧の供給事情が変化してから一世代か二世代程度のため、体としては現状に十分対応していない可能性もあります。 昔からの食べ物を大事にしている地域では、食べたいものを食べることがベターなのでしょうが、都会の場合は注意が必要なのかも知れません。 悪者扱いされている「脂肪」も、痩せている年配者の方のほうが早く亡くなっていること考えると、本当に正しいのでしょうか。まだ解明されていないことがあるかも知れませんね! |

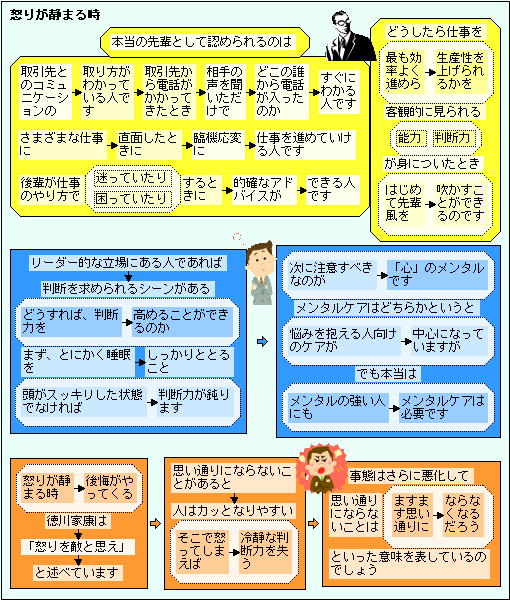

怒りが静まる時、後悔がやってくる!

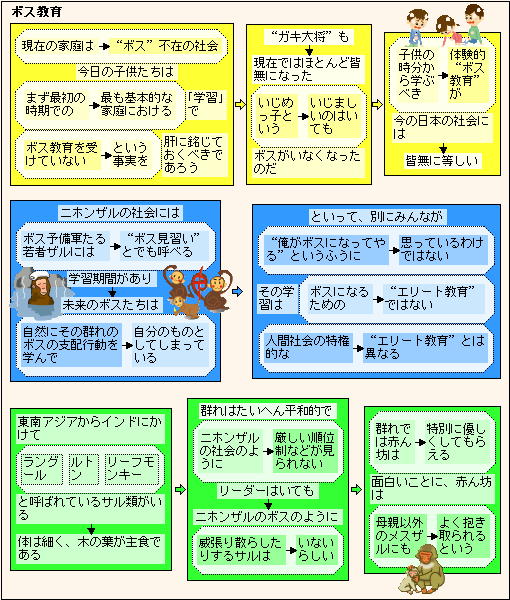

今の子供はボス教育を受けていない!

| 「ボス」と「リーダー」をどのように使い分けていますか。日本語では、ボスは『親分、親方』、リーダーは『指導者、統率者』ですが、昔の親分(ボス)は、「面倒見がよく、親のように頼りになる人」と思われていました。ヤクザの元親分が県会議員になっていたりしていた例もありました。 現在の暴力団の親分は「部下に対して恐怖を与えて従わせようとする」ように思われています。どちらかというと「ニホンザルのボス」のようです。 リーダーと言われる人は「部下のやる気を引き出させて任務を遂行させる人」と思われています。「ゴリラのトップはではリーダー」のようです。 昔のヤクザのトップのような「面倒見の良い親分」が育たなくなりましたね。やはり、子供のときの「ガキ大将」がいなくなったことが原因なのでしょうね! |

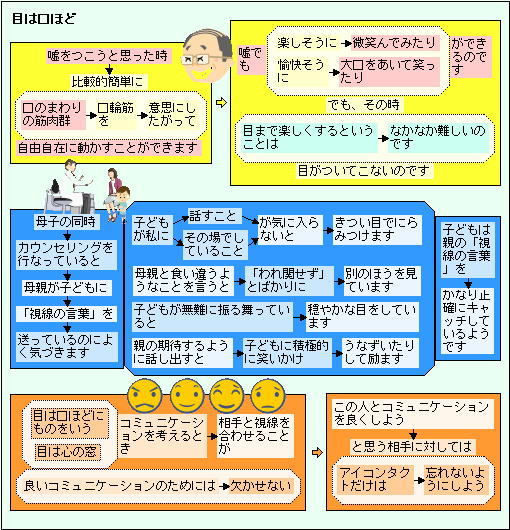

目は口ほどにものをいう!

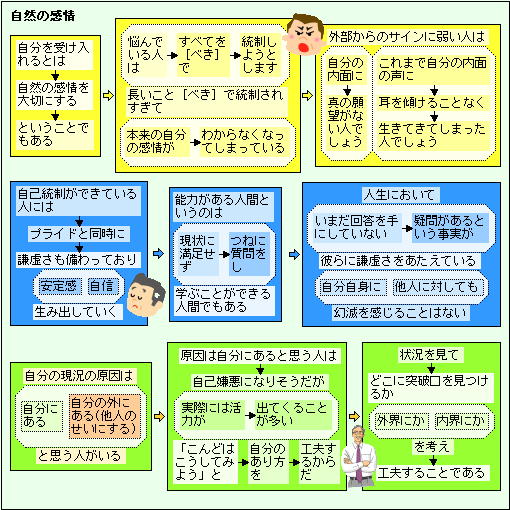

自然の感情を大切にしているか!

| 「自分であれ、他人であれ『気持ち』の理解は、言葉ではできない」と、もと京都大学の学長でゴリラの研究をされていた方が言っておられました。この方はゴリラの集団と一緒に生活をした体験があり、その中で気がついたそうです。 ゴリラとの気持ちのやりとりができるようになり、その体験をもとに人間社会を見たとき、「言葉」というものは気持ちを正確には伝えていないことが多く、自分が置かれた環境の中で、自分の都合が良いように話しており、本来の自分の気持ちは表現できないもののようです。 言葉だけで自分の気持ちを考えるようになると、同じように自分の気持ちを正確に捉えられなくなってしまう可能性がありますね。 やはり、自然の中でいろいろな感覚を磨き、その感覚を大事にしながら「気持ち」というものを摑んでいく必要があるのでしょうね! |

初めての町で通りがかりの人に「こんにちは」!

| 初めて行った町で、見知らぬ子供に「こんにちわ」と挨拶をされることがあります。鎌倉では「まち案内のホームページ」作りで写真を撮っていたら、中学生の男の子に神社で声をかけられ、「約束した友達が来ないので、町を案内しますか?」と声をかけられ、二時間ほど案内をしてもらいました。 尾道でも、観光客があまり行かない坂道で、子供達に「こんにちわ」と声をかけられました。こんな子供達に出会うと、その町がとても好きになりますね。 突然見知らぬ人に挨拶されると、最初はすぐにはこちらから返事ができなかったのですが、少し慣れたからは、挨拶をされたら、いつでも挨拶を返せるようになりました。 こんな町がどんどん増えてくるとよいのですが! |