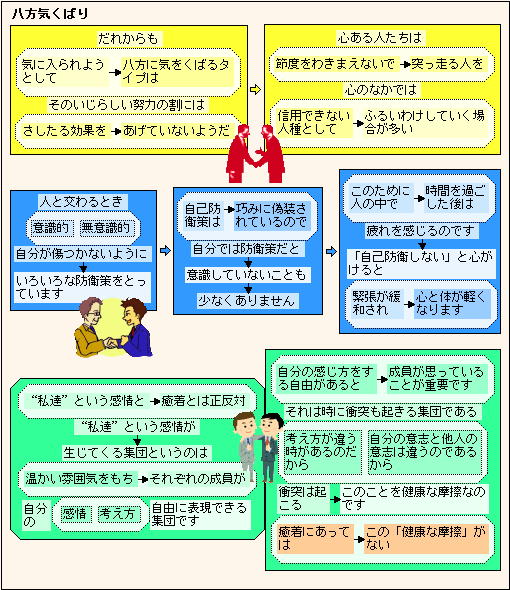

情報化社会は、「気配り」が重要になるのでしょうか。SNSなどでは、自己主張も簡単にできます。「気配りなどどうでも良い」ということも成り立ちます。偽名も使えますので、より気配りなど考えなくなってしまいます。

そうであるからこそ、「気配り」が重要なのでしょう。これは、見る側が進化するしかないのでしょうか?

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

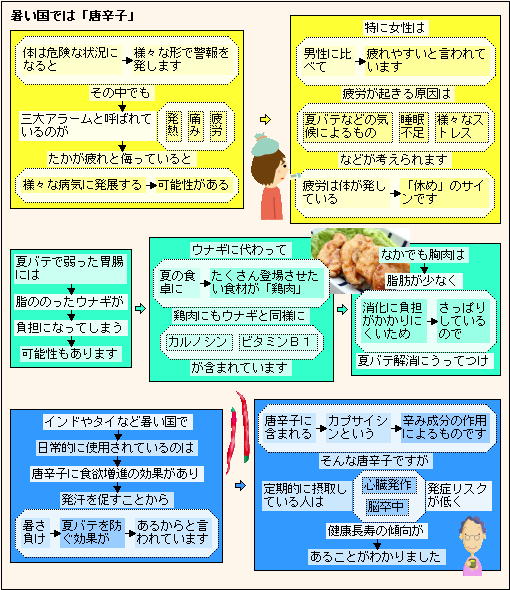

インドやタイなど暑い国では「唐辛子」

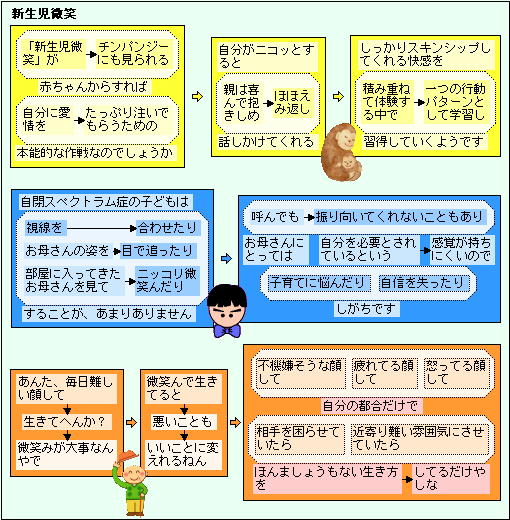

赤ちゃんの「新生児微笑」

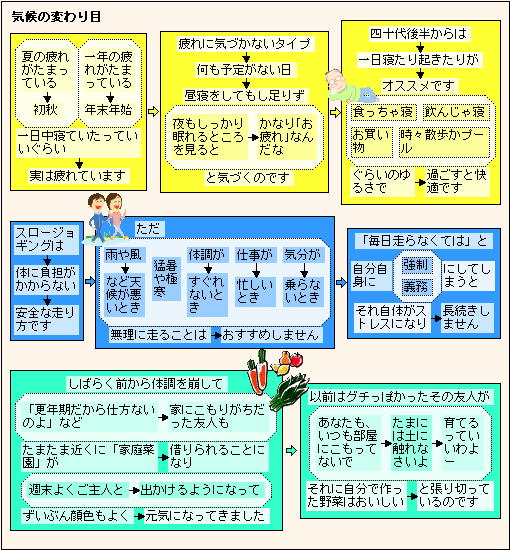

気候の変わり目、一日中寝ていたっていいぐらい!

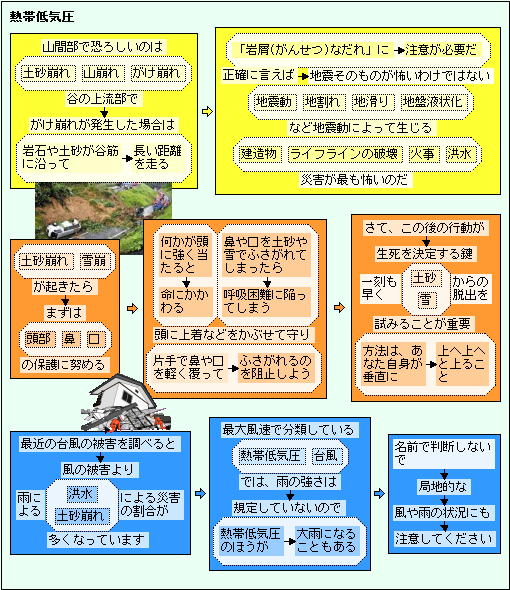

熱帯低気圧や台風では、雨の強さは規定していない!

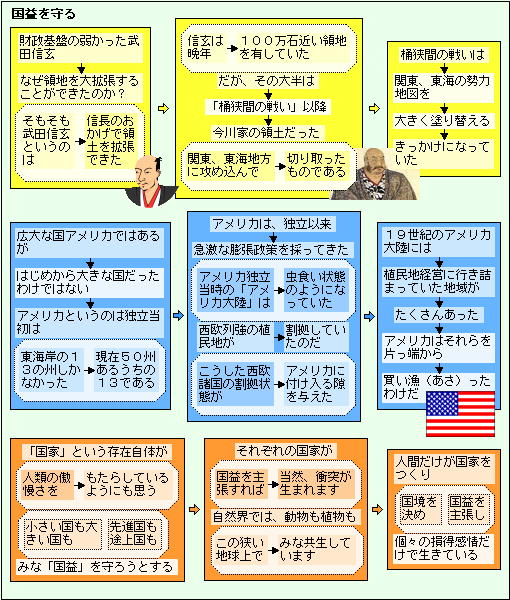

どんな国もみな「国益」を守ろうとするもの!

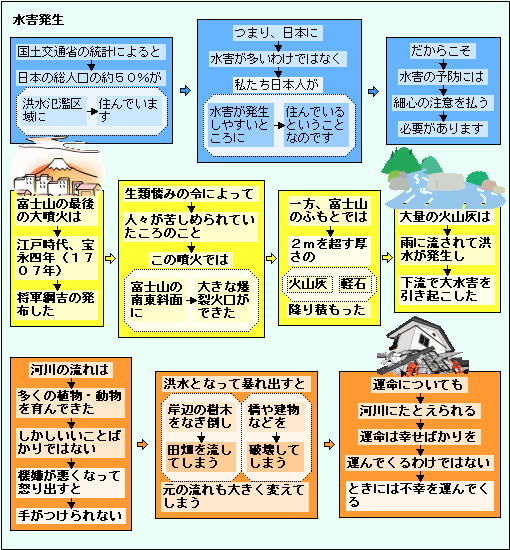

日本人は水害が発生しやすいところに住でいる!

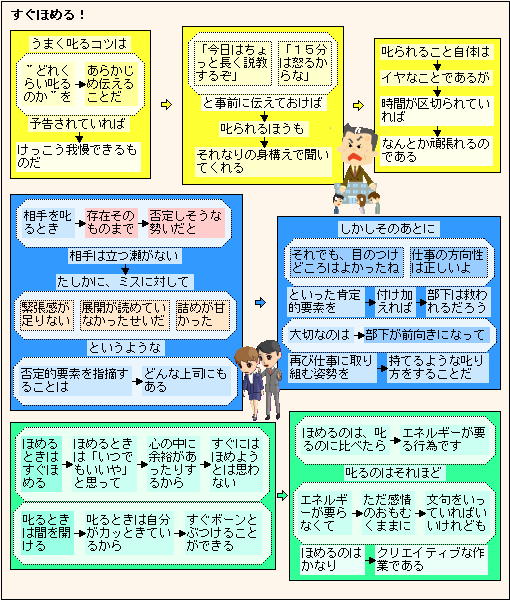

ほめるときはすぐほめる!

ビックモーターの事件で、叱り方が問題になっています。子供時代に叱られた経験からなのでしょうか?

叱るという場面は、(目下の者に対して)相手のよくない言動をとがめて,強い態度で責める、ということですが、叱ったその先を考えて叱るのが理想なのでしょう。

自分の子供時代の経験から叱るのか、塾考して叱るのか、その人の器が出ますね。

叱ることを考えるより、ほめることを考えた方が、気持ちは楽なのですが、難しいですね!

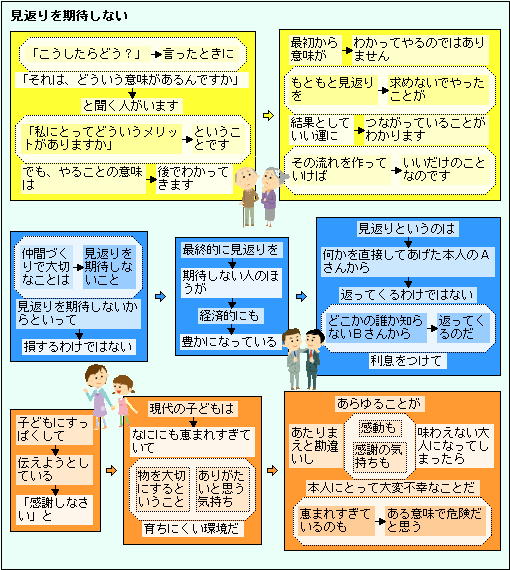

見返りを期待しないこと!

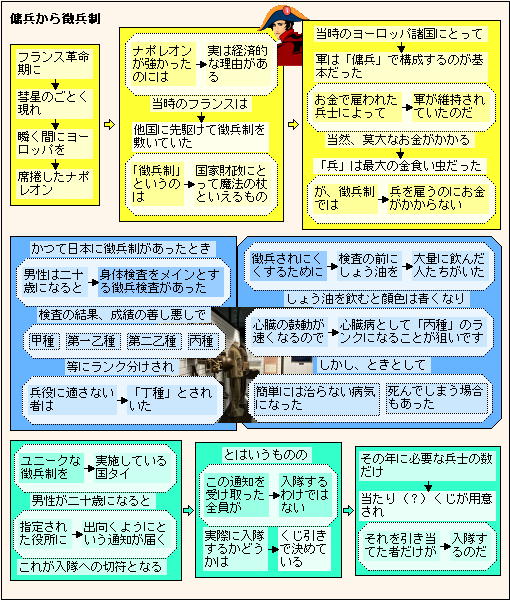

傭兵から徴兵制で、国家財政が豊かに!

徴兵という制度は、戦争にどのような関係があるのでしょうか?

ナポレオンは、徴兵制を採用し、傭兵より経費を削減し、豊かになった財力を使い、周囲の国々を制圧したとのこと。

ロシアも傭兵から徴兵に変えているのは、やはり財政的な問題なのでしょうか。

日本も、かつて徴兵制がありました。健康診断で徴兵の採用ランクを決めていました。その中で、たとえば、身長は当初155cm以上でしたが、兵隊が不足するようになると150cm以上に変えたり、また、年齢の範囲を広げたりしていたようです。

また、武器については、直接戦争に係わっていない国々は、古くなった武器の処分のため、戦争をしている国に、武器商人を使ったりして、金儲けをしたり、武器の処分費を浮かしたりしているようですね!