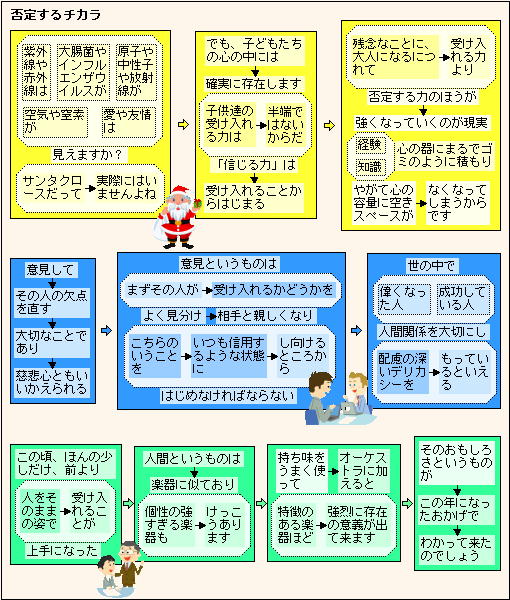

子供時代に五感を鍛え、できれば第六感まで身につくようになると良いですね。

第六感まで育つと、「何となく危険」などを察知できるようになるのではないでしょうか。

現代は知識優先の時代になっています。自分が知っている知識、自分が好む知識からでしか納得しません。

感覚が優先していると、その状況に合った知識を受け入れます。その結果、大きな間違いはしなくなるようです!

カテゴリーアーカイブ: 世間

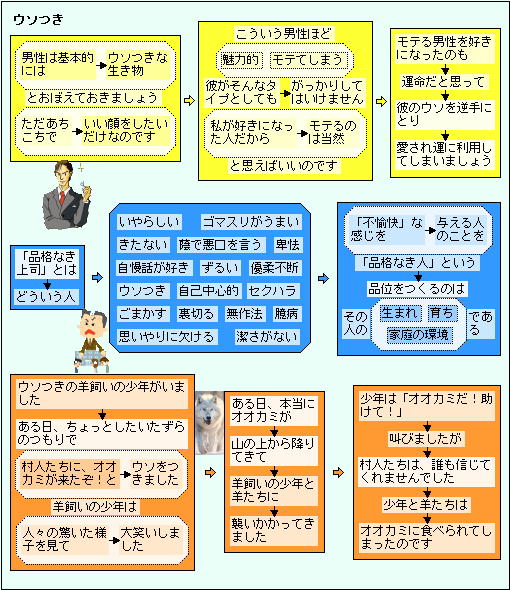

品格なき上司とは?

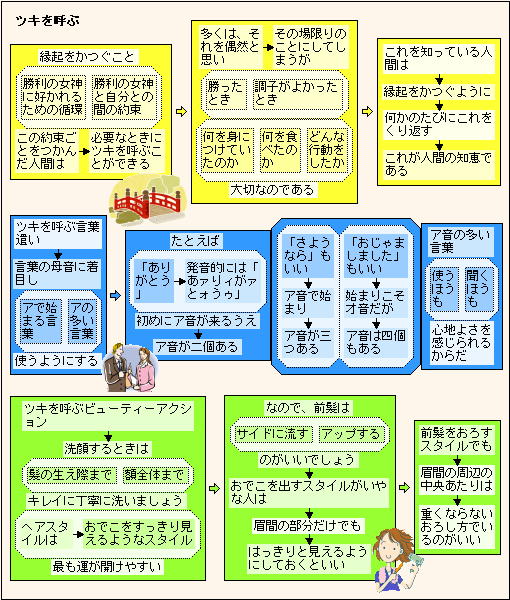

ツキを呼ぶ、言葉遣い、ビューティーアクション!

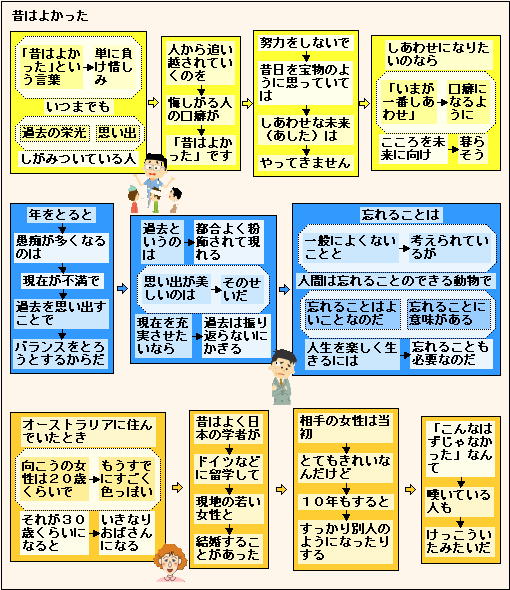

「昔はよかった」と、過去というのは都合よく現れる!

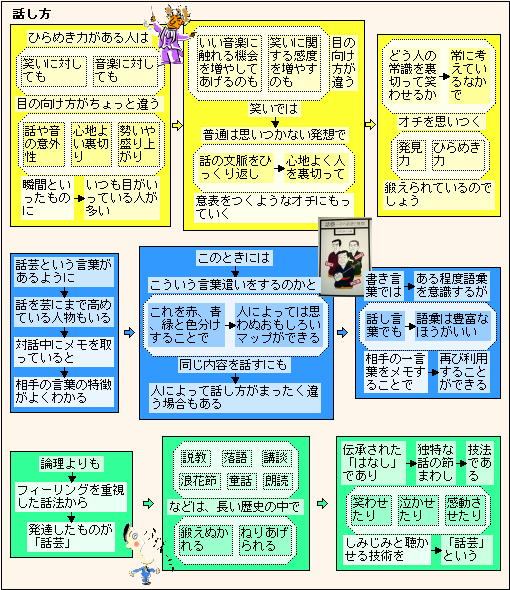

同じ内容を話すにも、人により話し方がまったく違うこともある!

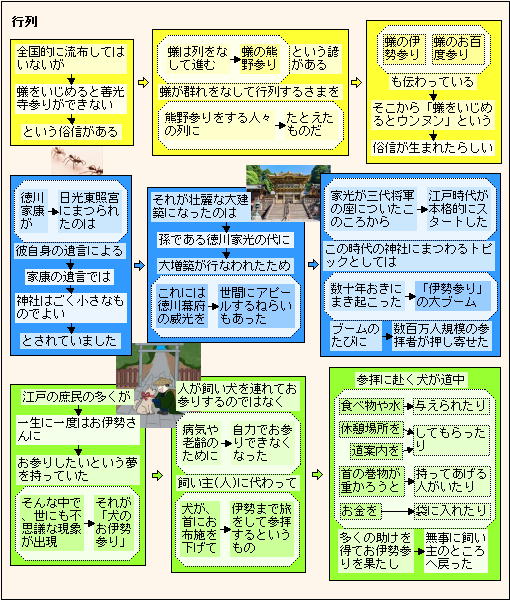

「群れをなして行列する」威光を世間にアピールするねらいも!

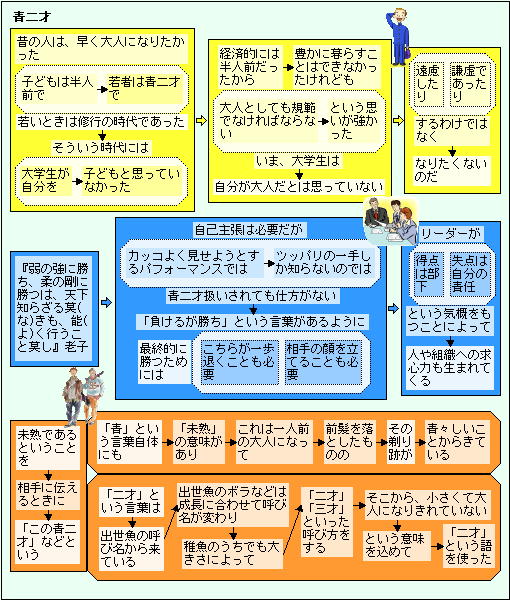

いま、大学生は大人になりたくないのだ!

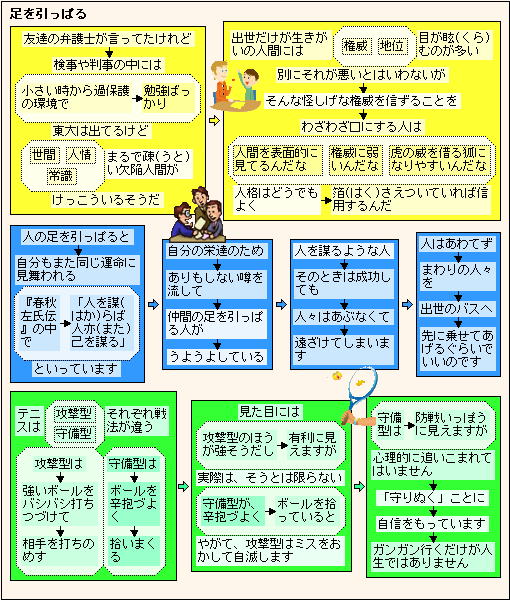

人の足を引っぱると、自分もまた同じ運命に見舞われる!

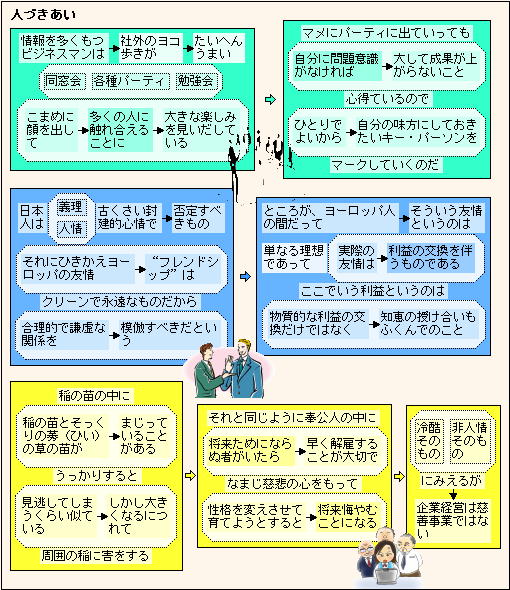

人々は損になるような人とはつき合わない!

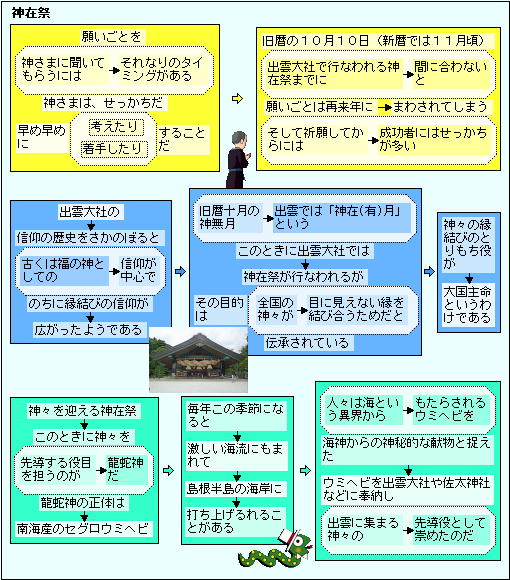

旧暦の10月10日(新暦では11月頃)の出雲大社の「神在祭」

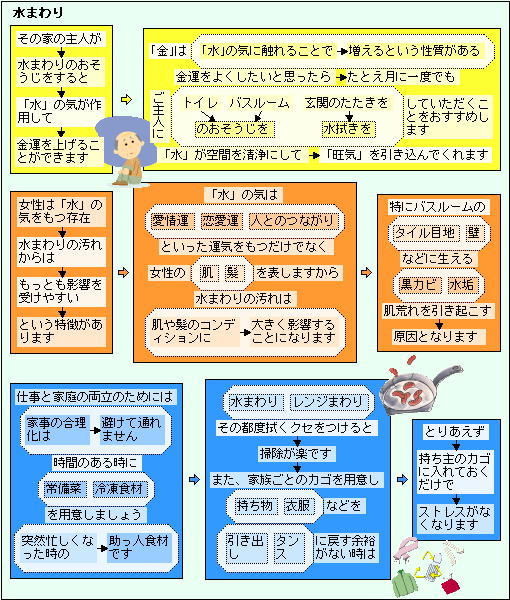

水まわりのおそうじをすると!

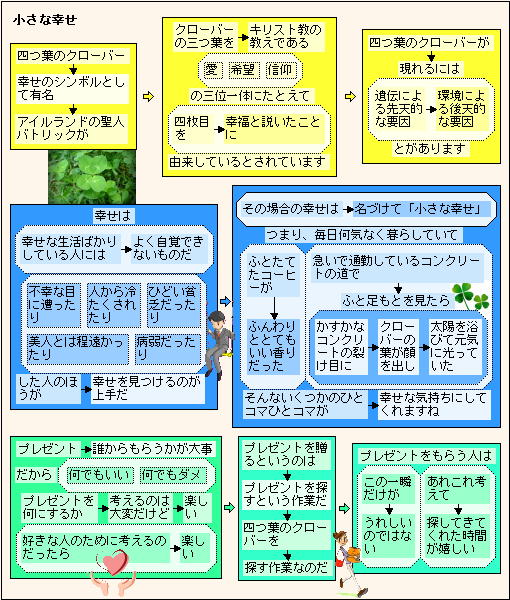

何気なく暮らして見つける小さな幸せ!

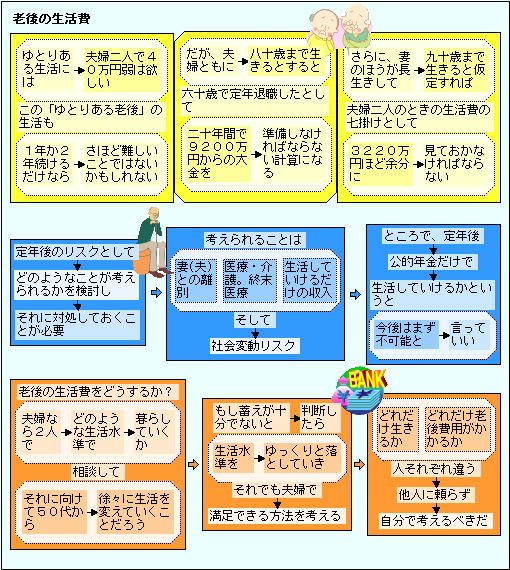

老後の生活費をどうするか?

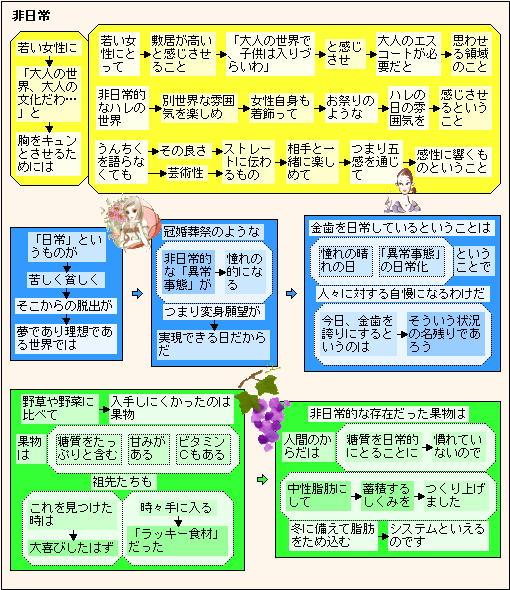

「非日常」というもの!

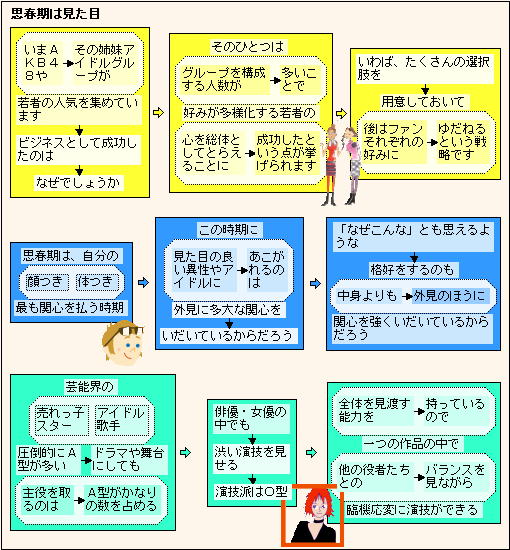

思春期は、見た目に最も関心を払う時期!

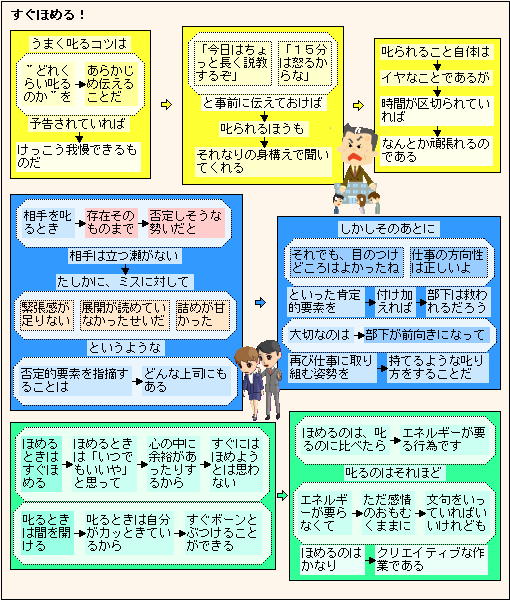

ほめるときはすぐほめる!

ビックモーターの事件で、叱り方が問題になっています。子供時代に叱られた経験からなのでしょうか?

叱るという場面は、(目下の者に対して)相手のよくない言動をとがめて,強い態度で責める、ということですが、叱ったその先を考えて叱るのが理想なのでしょう。

自分の子供時代の経験から叱るのか、塾考して叱るのか、その人の器が出ますね。

叱ることを考えるより、ほめることを考えた方が、気持ちは楽なのですが、難しいですね!

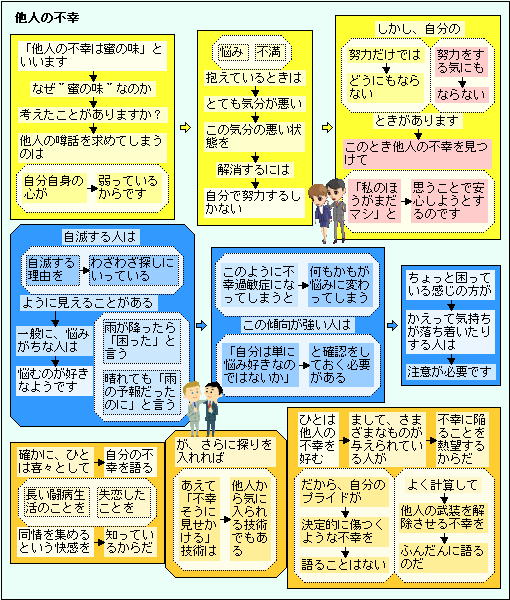

他人の不幸は蜜の味!

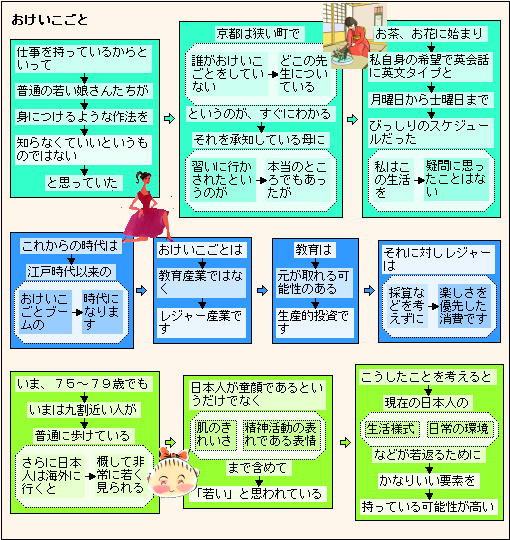

これからは江戸時代以来のおけいこごとのブームが!

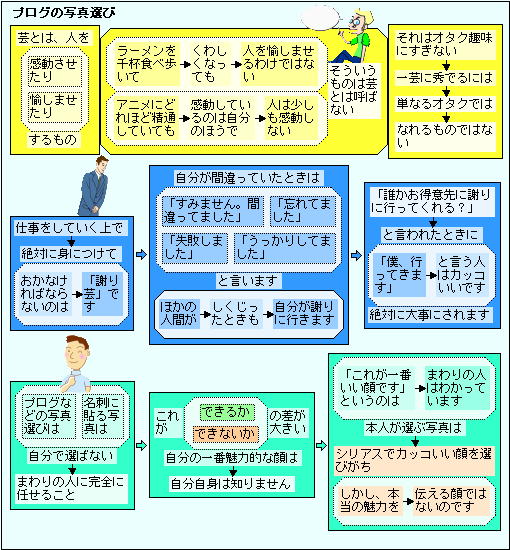

プログの写真選びは自分で選ばない!

「自分のことは、自分が一番よく知っている」と思いがちですが、集団の中では、これは通用しません。

社会の中で生活する、ということは、他人の評価の中で生活するということ。それに気づき、それが負担になってしまうと、「とじこもり」になってしまうのでしょうか?

しかし、社会には多様な価値観があります。特に日本は歴史的に多様な価値観を受け入れてきました。神様も仏様も両立してきました。「多様さ=曖昧さ」が受け入れられてきました。

昨今は、ネット検索でAIが利用されるようになり、多様さが除外されがちになってきました。自分で日本語のデータベースをつくり、単語検索すると、日本語の多様さに気づきます。

欧米文化の影響力が強くなり、考え方に多様性(曖昧さ)を失うと、プーチンさんやトランプさんのような人が、受け入れられるようになるのでしょうか!