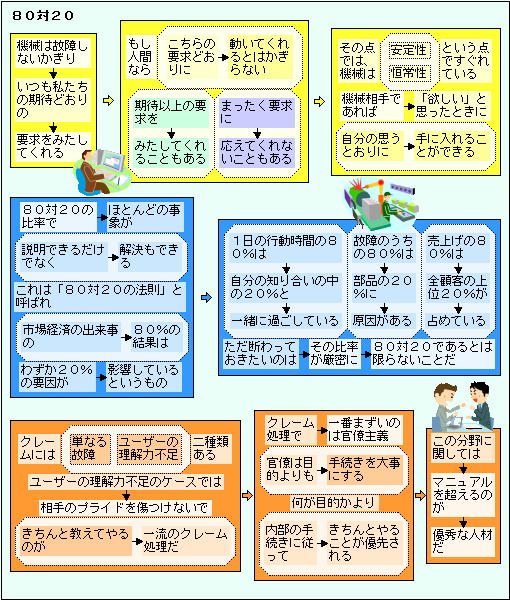

「80対20の比率で、ほとんどの事象が説明できる」と以前から言われています。実際に80対20を確かめたことはないのですが、ほぼそんな漢字はします。

ただ最近はNET情報が多くなり、情報検索した人に沿った情報に絞られるため、現実が80対20であっても、情報検索すると、98%(?)位は情報検索者の意向に沿った情報になるようです。視野が狭くならないとよいのですが!

2025年のアーカイブ

尾道 天寧寺から信行寺の途中に「幸神社」跡

「効率」を求められ、「早く、早く」と!

鎌倉 一向宗開祖が創建した「向福寺」

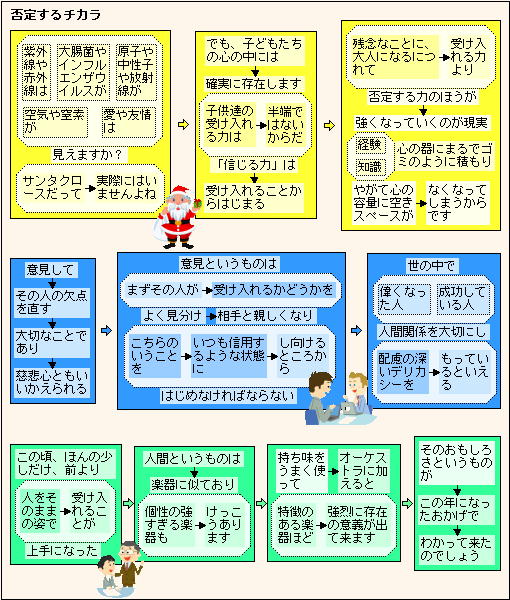

大人になるにつれて「否定するチカラ」が強くなる!

尾道 瀬戸田 現代のお寺ビジネス「耕三寺」

1936年から伽藍の建立が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた堂塔が建ち並び、「西の日光」とも呼ばれる。このうち、山門・本堂をはじめ15の建造物が国の登録有形文化財として登録されている。また、仏像、書画、茶道具などの美術品・文化財を多数所蔵し、寺全体が博物館法による博物館となっている。

このお寺さんは、見慣れたお寺さんとはかなり印象が違います。日本に仏教の布教を始めた当時の様子を、想像できると思います。仏教を普及するにあたっては、ディズニーランドのような手法が必要だったのでしょう。当時の庶民の住居は掘っ立て小屋のようなもので、今と比べれば、圧倒的に貧しい生活でした。そこに、このお寺さんのような夢の国をつくり、人々を引きつけ、仏教を普及拡大し、なおかつ、人々を精神面で救おうと考えれば、このような派手さは当然だったと思います。

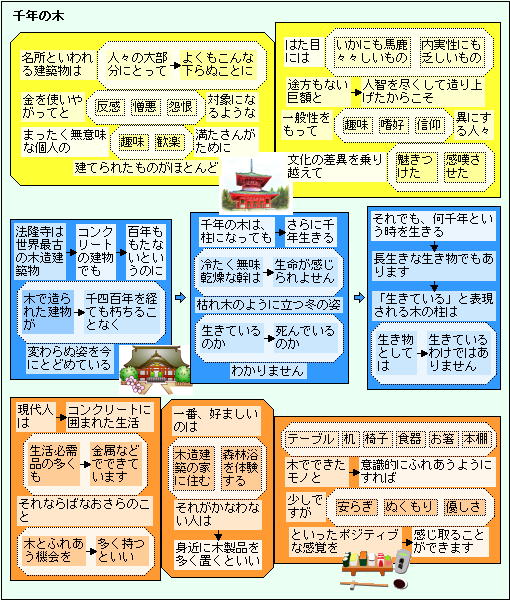

千年の木は、柱になってもさらに千年、生きる!

厚木 かって養蚕は生活を支えた「蚕影神社」

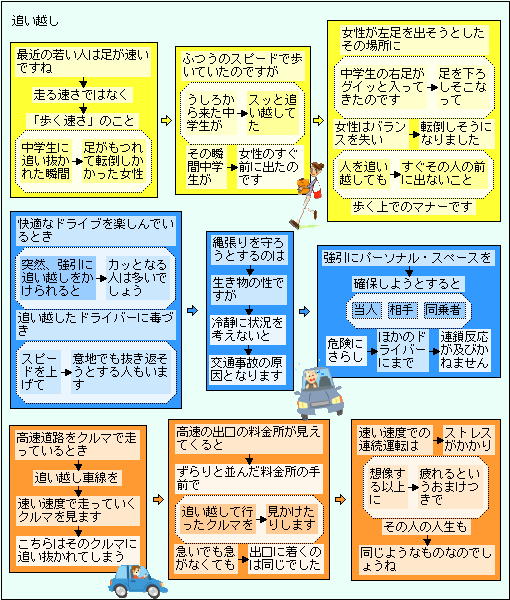

運転中などに、突然、強引に追い越しをかけられると!

座間 芹沢公園は太平洋戦争時、海軍の飛行機工場あった!

第二次世界大戦(太平洋戦争)の時、海軍の飛行機工場ありました。そこで多くの台湾少年工が働いていました。

また、水のみなもと芹沢公園でもありました。

おいしい座間の水。この水のみなもとが芹沢公園近くに水源井(せい)として、掘られています。公園の西側には芹沢川が流れ、東側には水源涵養(かんよう)林があって広場・川・林とのコントラストが、見事です。起伏もあり散策コースとして、いろいろと楽しむことが出来ます。(座間市)

座間市の水道は、以前は100%地下水でした。しかし人口の急増で1978年頃から一部(通常は15%ほど)を神奈川県企業庁から入水することになりました。

地下水を供給する芹沢地域の水道(水源)施設

第一水源井(計画取水量二万トン)

第二水源井(計画取水量四千トン)

栗原水源井(廃止。

現在は見学施設)の三か所の水源井があり、第一水源と第二水源からの取水量は市営水道の一日給水量の約半分をまかなっており文字どおり市民の大きな水瓶地域となっています。

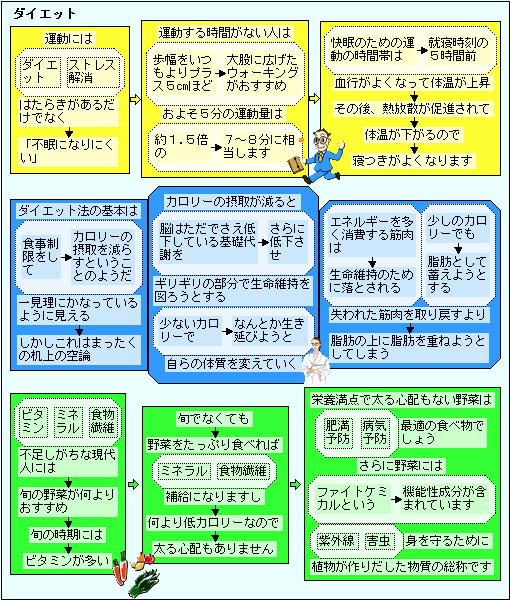

ダイエットのため、カロリーの摂取が減ると!

鎌倉 焼き討ち時、日蓮救った白い猿「長勝寺」

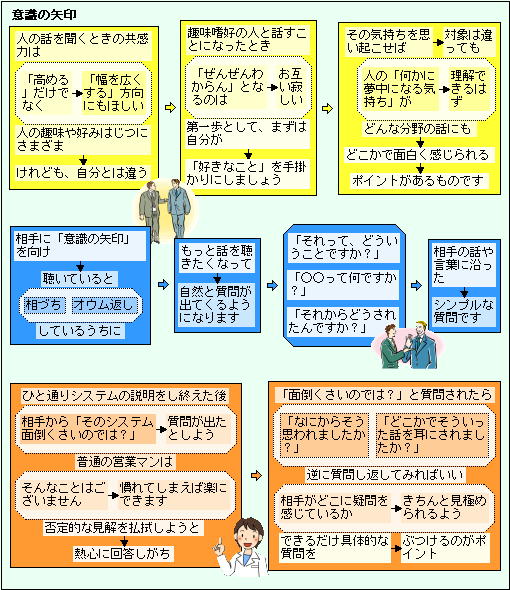

相手に「意識の矢印」を向けて聴く!

尾道 こんなところが「日比崎 竜王山石仏群」

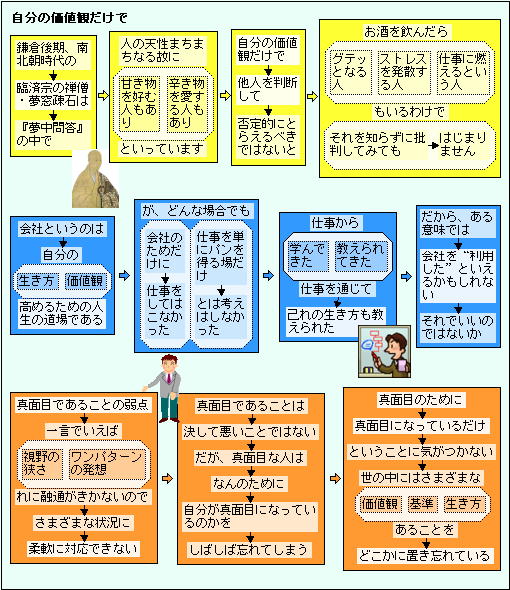

自分の価値観だけで他人を判断するのは?

厚木 古くは「赤城明神社」といいった「依知神社」

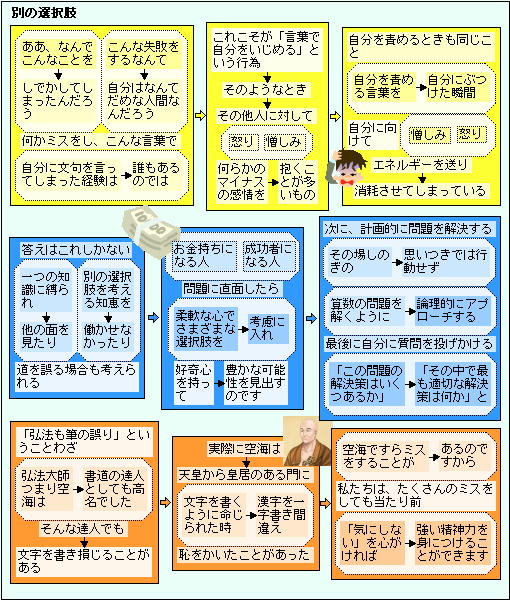

一つの知識に縛られず、別の選択肢を考える知恵!

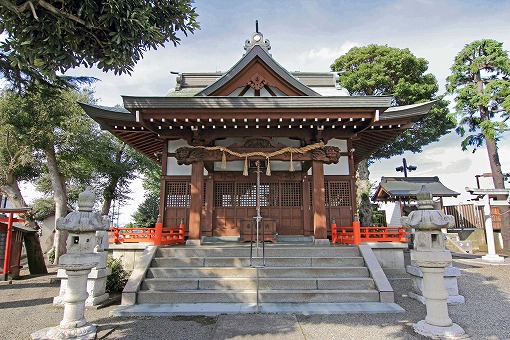

鎌倉 明治の神仏分離で静かな寺に「寶善院」

宝善院(真言宗大覚寺派)は、加持山霊山寺・泰澄山瑠璃光寺という2つの山号寺号をもち、院号が宝善院。

開山の泰澄は、「越の大徳」(越前(福井)・越中(富山)・越後(新潟)で並ぶ者のいないほどの徳の高い僧)と呼ばれていた。加賀の白山を開いた人物。

江戸時代には、この寺の僧が龍口明神社の別当に任じられたこともある。

村人の信仰を集め栄えたが、明治の神仏分離によって、静かな寺となった。

“越の大徳” 泰澄大師の十一面観音伝説がいきるお寺さん腰越にある真言宗のお寺さんです。腰越の海近くの山裾にあり、とても静かで清々しい空気があります。白山信仰の神の山、白山を開き“越の大徳”といわれた泰澄大師が開いた寺院としても存在感があります。