随分むかしになりますが、トヨタの改善手法に取り組んだことがあります。今では通信技術が進化したので随分変わったことと思います。

ただ大きな災害などで、現在の通信技術が使えなくなったとき、避難所への補給物質の補充をどのようにするか、使える方式があります。

それは「カンバン方式」です。パレット1個に対しカードを1枚用意します。パレット内の品物を使い始めるごとに、カードを抜き、補充担当のクルマが来た時に運転手にカードを渡します。運転手は倉庫や工場に帰ると、カードの枚数だけ補給品の入ったパレットを積み込み、補給先に運ぶのです。

カードの枚数は、避難所内の人数・運送にかかる時間などを考慮し枚数を計算します。

この方式では、クルマが何とか通行できれば可能です。これからはドローンになるかもしれませんが!

8月 2025のアーカイブ

尾道 浄土寺山鎖場下(鎖場経由)から不動岩へ

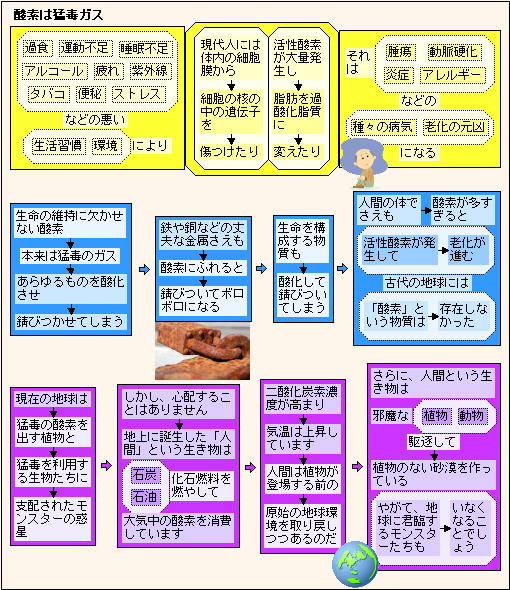

生命の維持に欠かせない酸素、本来は猛毒のガスだ!

座間 日蓮が立ち寄り休息をされた「圓教寺」

円教寺に伝わる話

鈴木弥太郎貞勝は、龍ノ口で日蓮上人に向かって振り上げられたものの、光る玉の出現で3つに折れた刀、「蛇胴丸」を作った人。

そしてあの事件の翌日9月13日、昨夜のうわさを聞きつけた鈴木弥太郎貞勝が、依知の本間屋敷に向かって相模川を渡る前にぜひ自宅にお立ち寄り下さいと申し出たことにより日蓮の一行は貞勝の屋敷で休息を取ることになりました。 このとき貞勝は日蓮の教えに入信し、円教坊(えんきょうぼう)という名をいただきました。円教坊はこのあたりの水が刀作りに適さないことを話すと、日蓮は石に南無妙法蓮華経の文字を書き、「三十番神」(さんじゅうばんじん)をまつって地面を掘りました。その時わき出た泉がこの番神水だというのです。

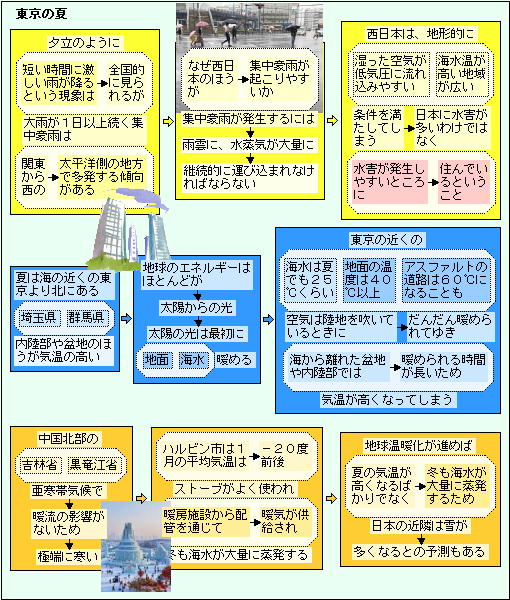

東京の夏、地面40℃以上、アスファルト60℃にも!

鎌倉 八幡太郎義家が白旗を立てた「源氏山公園」

英勝寺と寿福寺の裏にまたがる山をいう。後三年の役(平安時代後期の陸奥・出羽を舞台とした戦役)に際して東国に下った八幡太郎義家が山上に白旗を立てたという伝説に因って、源氏山・旗立山とよばれている。『詞林採葉抄』では鎌倉第一の勝地だという。この山は武庫山といわれていたようで、義堂周信の詩にも載せられている。

今は公園として整備され、上天気の日曜などは大賑わいの葛原岡、源氏山一帯も有史以前の一時期は狩猟・漁携を生活手段とする放浪性原始人たちが出没したらしく、縄文式土器や石斧や黒曜石の石鉱などが葛原岡神社の鳥居の傍から出土していることが鎌倉市史考古編に見えている。

将棋の升田九段を思わせる髭面の男が怪しげな鹿皮服で丸木弓か梶棒か何か持って、この辺個していたらしい。陸地は今より低く、入江はすぐ足元の笹目や扇ケ谷まで入り込んでいたから、海の幸にも恵まれた、絶好の野営地だったわけである。

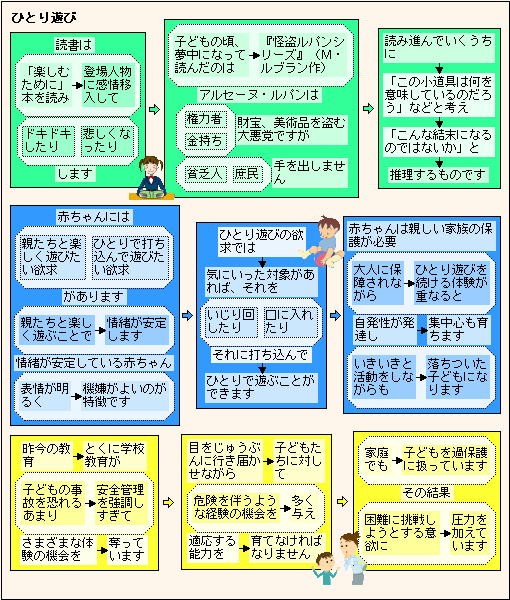

ひとり遊びを続ける体験が重なると、自発性が発達!

尾道 お墓に算盤が刻んである「福善寺」

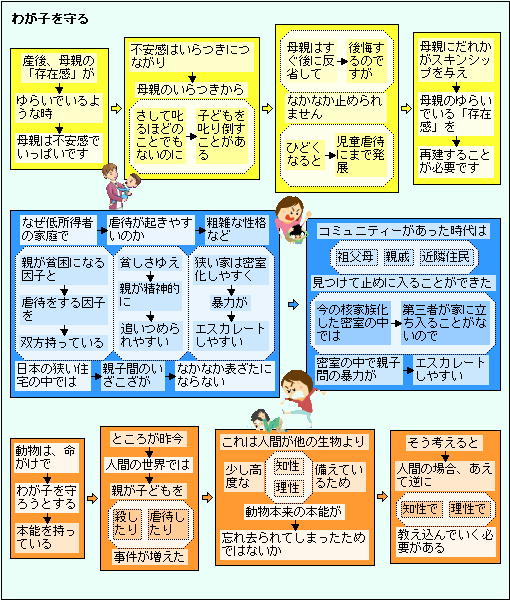

動物は、命がけでわが子を守るが、人間は?

厚木 小野小町の生誕地か?「小野神社」

現在の拝殿は、嘉永(かえい)元年(1848年)に建てられ、わら葺(ぶき)屋根でありましたが、、昭和四十三年に鉄板蓑きに替えられました。本殿は拝殿よりも1mほど高い地面に神明造(しんめいづく)りで造られています。「新編相模国風土記稿」に「閉香明神社(かんかみょうじんやしろ)、村の鎮守(ちんじゅ)なり延喜式に載(の)りし小野神社、当国十三社の一(いつ)にて祭神(さいじん)下春命(したはるのみこと)という」とあります。

明治時代になってから、この神社の祭神には日本武尊(やまとたけるのみこと)も加えられました。それは日本武尊が東国の賊(ぞく)の征伐(せいばつ)に向かった際、野火(のび)の焼きうちの苦難にあうという「古事記(こじき)」に記述の地が「小野」と関係するとして祭神に加えたもののようです。