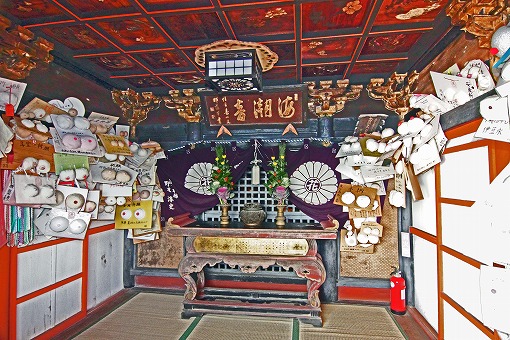

弘法大師が荻野富士(華厳山)と称する山頂付近の岩に経文を記した石を納めたことがことが起源とされている寺院。

寺院はその山のふもとにあってもと華厳山乗碩寺といった。その後興廃を繰り返したが、天正時代徳川家康は当寺を訪れた際寺の由来を聞いて感じ、松平と経石をからめて松平家が石のように堅固に栄えるようにと短歌を読んだ。その後この寺を松石寺と改称した。 「幾千代もかはらて松の栄えかし みのりの石のいはほならべて」-(家康)

当初は真言宗で、華厳山乗磧寺と号していた。その後林徳院と改号したこともあった。1475年宗派を曹洞宗に改宗し、寺号も旧に復した。1591年に華厳山松石寺と改めた。

このお寺の裏山(華厳山)には四国八十八ヵ所を模した石仏群がある。この造立に当たり、江戸、武州各郡、駿州まで寄進を集め、また、近くに七沢石を産し、七沢、煤ヶ谷に多くの石工がいたためつくることができた。しかし、現在(1972年)では風雨、地震なのにより倒壊、損壊したものが多く、その順序もよく判らない。

2024年のアーカイブ

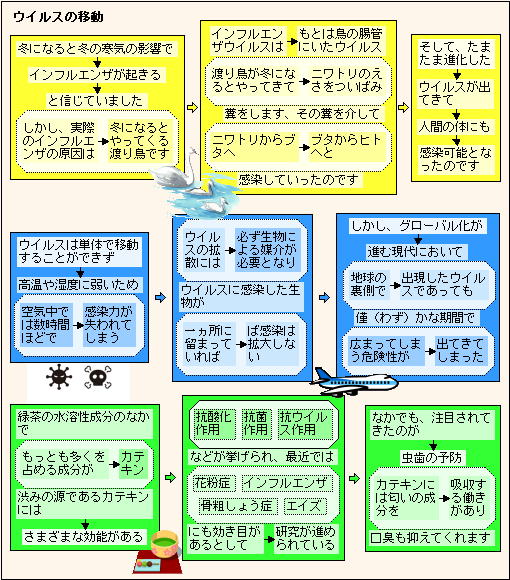

ウイルスは単体で移動することができない!

尾道 日限(ひぎり)地蔵尊「大山寺」

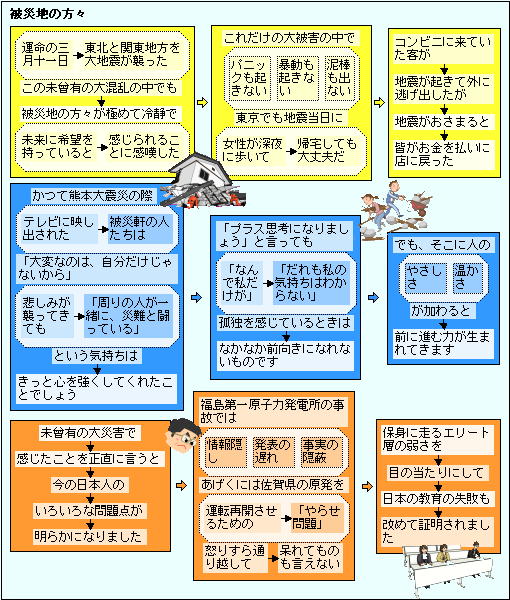

被災地の方々が極めて冷静で!

地震災害が増えてきています。それも冬の季節に起きています。温暖化で地球の温度が上がると、冬場に起きるのでしょうか??

日本においては、災害時は盗難などの犯罪はあまり起きなかったのですが、最近は少しずつ増えてきているようです。

子供が育つ環境が影響しているのでしょうか。

昔は、ガキ大将がいて、安全対策がされていない自然の中で遊ぶことが多く、ガキ大将が年下の子供達の安全を守っていました。

下の子は、そのような行動を見て、いろいろと学んでいました。当事は4、5歳から12、15歳くらいまで一緒に遊ぶこともあり、体力差がかなりある中で、安全を守って遊ぶノウハウがあったようです。

このような環境で育っていたので、災害で弱っている人達にも、いろいろな配慮が充分に出来ていたのでしょうね!