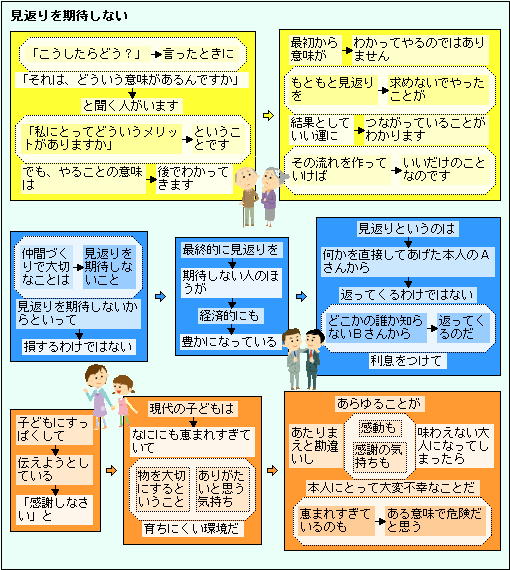

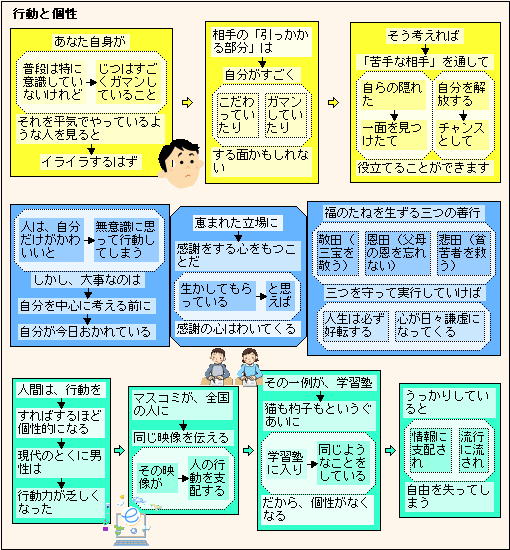

豊かになったためか、周囲の人達とのつながりが薄くなってきています。また、ビジネス感覚が広く定着したためか、損得だけで物事を考える人もいます。

しかし、人とのつながりは大事にしたいですね。それには、相手との直接の損得ではなく、社会全体での損得を考えなければならないのでしょうね。

話しは違いますが、川の水も綺麗になりすぎて、魚や貝の生活環境に影響が出ています。人間もアレルギー持ちの人が増えています。

ある一面だけ考えての行動は、思いがけない悪影響をおよぼしていることもあるのでしょうね!

2023年のアーカイブ

福山 鞆 水軍の拠点だった大可島「圓福寺」

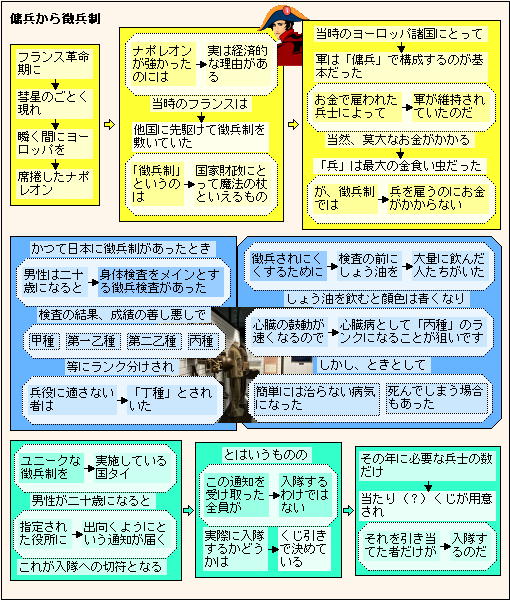

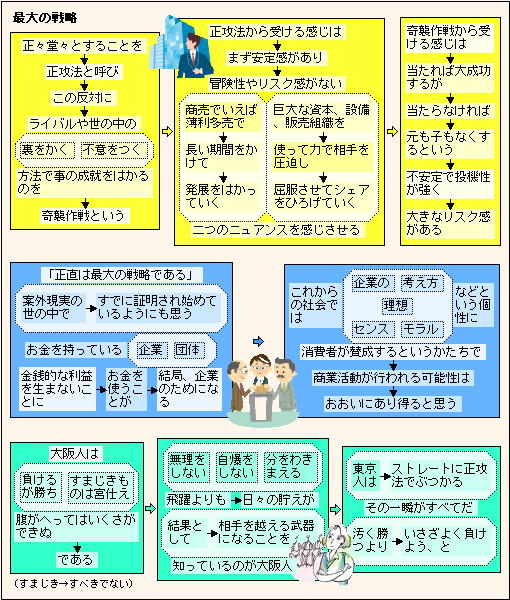

傭兵から徴兵制で、国家財政が豊かに!

徴兵という制度は、戦争にどのような関係があるのでしょうか?

ナポレオンは、徴兵制を採用し、傭兵より経費を削減し、豊かになった財力を使い、周囲の国々を制圧したとのこと。

ロシアも傭兵から徴兵に変えているのは、やはり財政的な問題なのでしょうか。

日本も、かつて徴兵制がありました。健康診断で徴兵の採用ランクを決めていました。その中で、たとえば、身長は当初155cm以上でしたが、兵隊が不足するようになると150cm以上に変えたり、また、年齢の範囲を広げたりしていたようです。

また、武器については、直接戦争に係わっていない国々は、古くなった武器の処分のため、戦争をしている国に、武器商人を使ったりして、金儲けをしたり、武器の処分費を浮かしたりしているようですね!

鎌倉 女性が人生やり直しの避難だった「東慶寺」

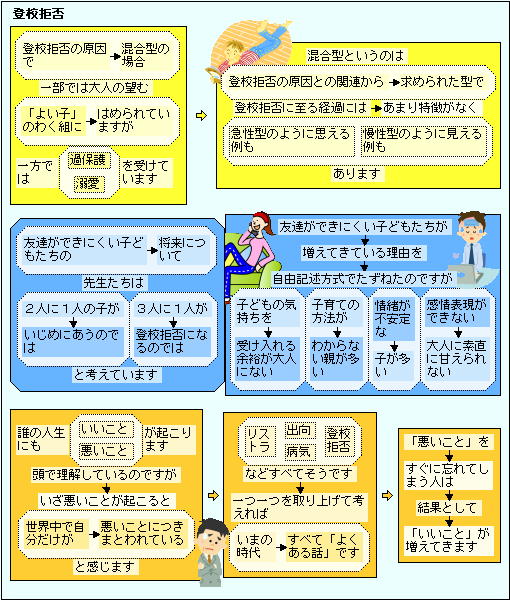

いざ悪いことが起こると自分だけが!

尾道 尾道西部の日比崎にある石仏の山「竜王山」

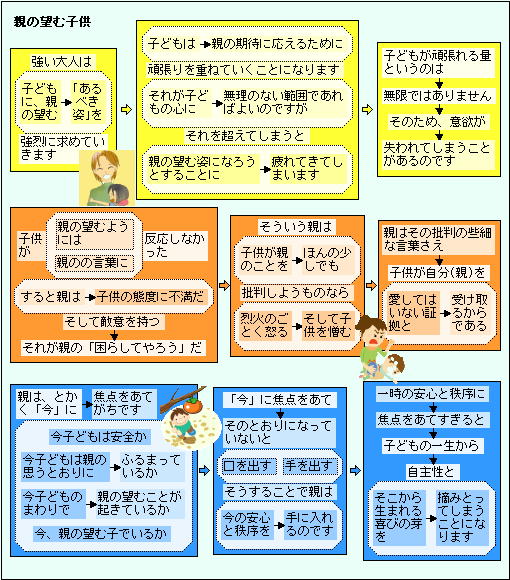

子どもに親の望む「あるべき姿」を求めると!

厚木 多くの石仏が隠れる「金剛寺」

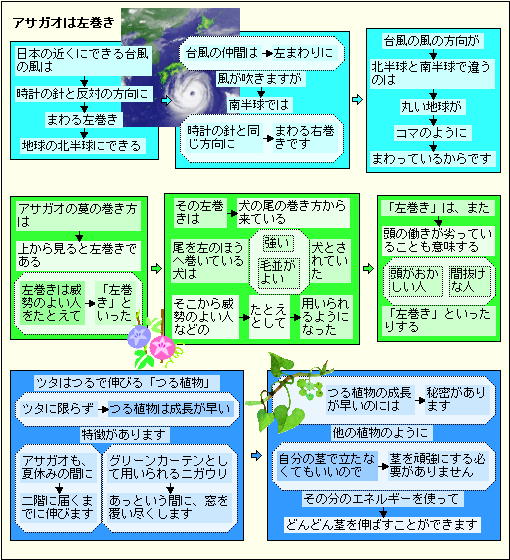

アサガオは上から見ると左巻き!

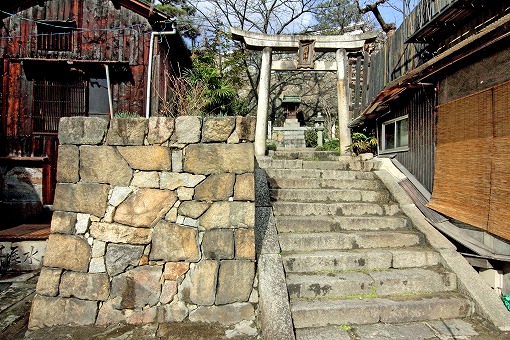

鎌倉 神仏分離で名を改めた「小動神社」

1333年(元弘3年)、新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉攻めをして北条氏を滅ぼしたとき、神社に戦勝を祈願し、成就の後に黄金(こがね)作りの太刀と黄金を寄進したので、それで社殿を再興したと伝えられます。

その後もたびたび修理や再建が行われました。現在の社殿のうち本殿は、江戸時代の1817年(文化14年)に、腰越全町の人々が協力して建てたものですが、改修されています。また拝殿は、1929年(昭和4年)に建てられたもので、これも改修されています。

1868年(明治元年)の神仏分離で小動神社と名を改めました。

また、1909年(明治42年)は村内にあった諏訪社がここに移されたので、建御名方神(たてみなかたのかみ)もいっしょにまつっています。