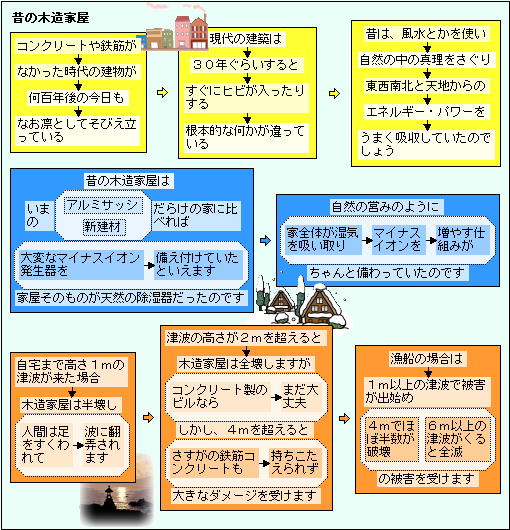

昔の建物は、自然に適応し、自然の効果を生かす工夫がありました。昔の家屋はまだ残っているので、いろいろな研究ができます。

また、現代の建物に取り入れる工夫も、少しづつ生まれているようです。

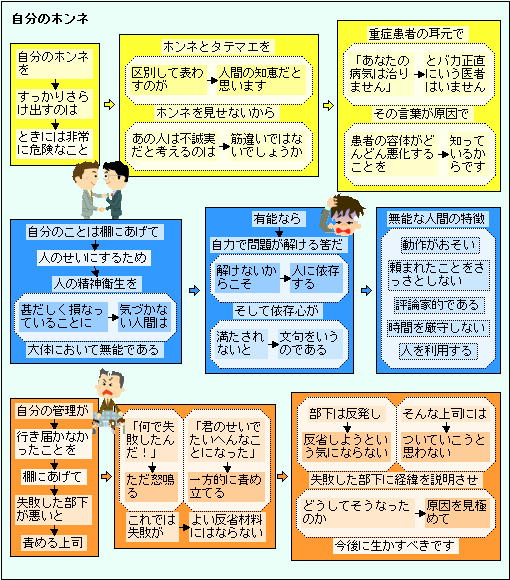

昔の子育てにもいろいろと工夫があったようです。ガキ大将が、いろいろな遊びを教える中で、安全を自分達でどのように確保していくか、大人に聞きながら、自分達で考え、また、小さな子供達に分かるように、体験しながら教える知恵がありました。

この知恵は、単に教わるのではなく、自分で考え、テストし、対策をつくり上げていました。

しかし、こんな体験をした人は、どんどん少なくなっています。また、核家族化し、孫達に伝えることもなくなっています、積極的に取り入れる子育て組織もあまりないようです。

数十万年の人間の子育ての歴史が、消えてしまうのでしょうか!

11月 2023のアーカイブ

尾道 花崗岩で出来た大石門をくぐり延命「持光寺」

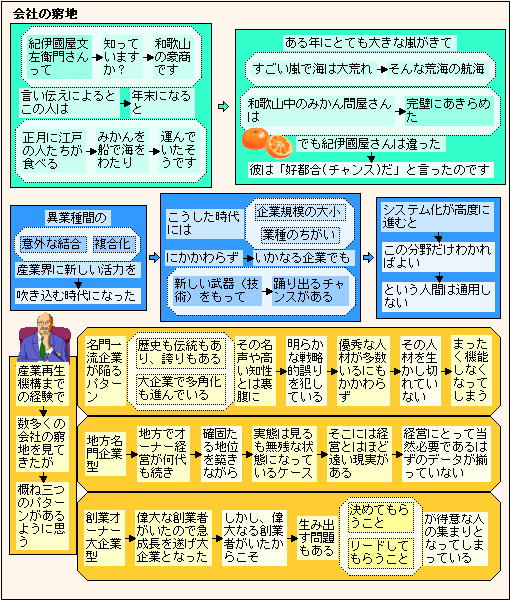

知っていますか? 会社の窮地!

厚木 イチョウの古木が残る「荻野神社」

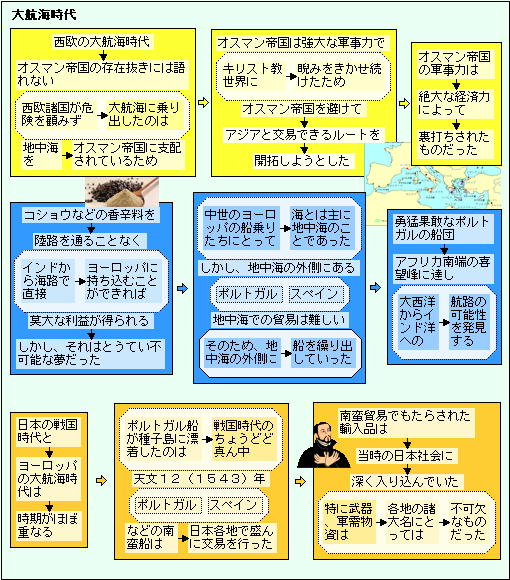

西欧の大航海時代、オスマン帝国の存在!

鎌倉 もとは泰澄山瑠璃光寺ともいった「寶善院」

宝善院(真言宗大覚寺派)は、加持山霊山寺・泰澄山瑠璃光寺という2つの山号寺号をもち、院号が宝善院。

開山の泰澄は、「越の大徳」(越前(福井)・越中(富山)・越後(新潟)で並ぶ者のいないほどの徳の高い僧)と呼ばれていた。加賀の白山を開いた人物。

江戸時代には、この寺の僧が龍口明神社の別当に任じられたこともある。

村人の信仰を集め栄えたが、明治の神仏分離によって、静かな寺となった。

“越の大徳” 泰澄大師の十一面観音伝説がいきるお寺さん腰越にある真言宗のお寺さんです。腰越の海近くの山裾にあり、とても静かで清々しい空気があります。白山信仰の神の山、白山を開き“越の大徳”といわれた泰澄大師が開いた寺院としても存在感があります。