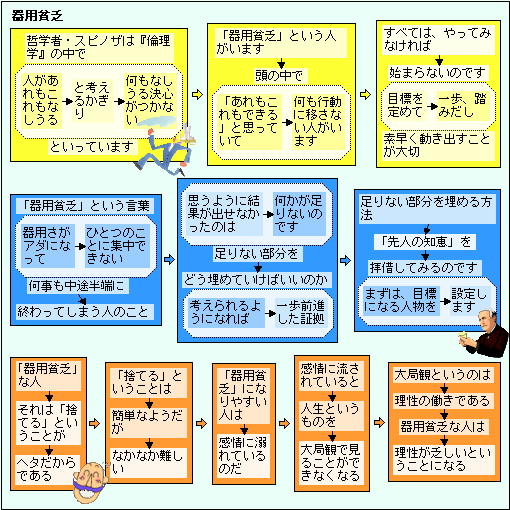

「器用貧乏」と言われますが、器用な方がボケ防止になるようです。

器用になるためには、子供の時から、手先でいろいろなものをつくり、鍛えなければなりません。

指をこまめに動かすと、脳(大脳皮質の表面に見られるシワ)が発達し、結果として器用になるようです。

小刀で鉛筆を削り、プラモデルを組立、人形の洋服づくりなど、指を動かしていると、器用になっていきます。

文字や言葉で記憶することが、「成績が良い」ということになるのですが、これだけに執着していると、脳の一部しか使っていないことになるのでしょうね。

選択すと自動的に作動する電気器具、自動化された道具類などは、ボケの促進につながっていくでしょうか!

4月 2023のアーカイブ

鎌倉 100数基の小さな五輪塔が「来迎寺」

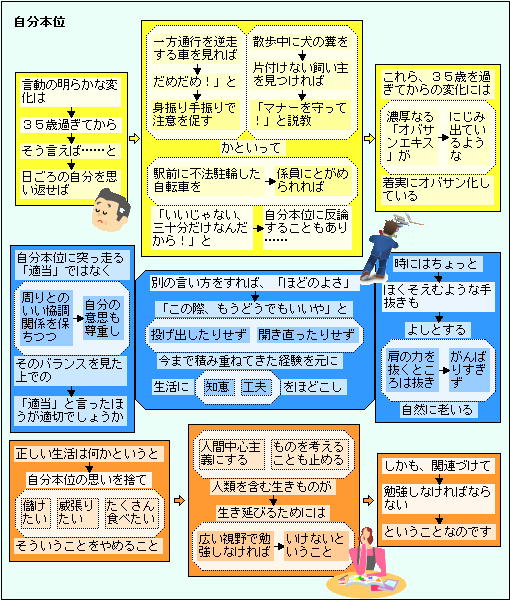

自分本位に突っ走る「適当」ではない!

福山 鞆 戦国時代、安国寺恵瓊が再興した「安国寺」

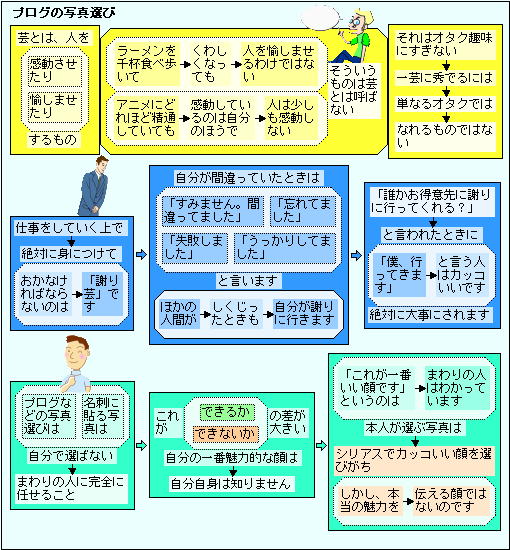

プログの写真選びは自分で選ばない!

「自分のことは、自分が一番よく知っている」と思いがちですが、集団の中では、これは通用しません。

社会の中で生活する、ということは、他人の評価の中で生活するということ。それに気づき、それが負担になってしまうと、「とじこもり」になってしまうのでしょうか?

しかし、社会には多様な価値観があります。特に日本は歴史的に多様な価値観を受け入れてきました。神様も仏様も両立してきました。「多様さ=曖昧さ」が受け入れられてきました。

昨今は、ネット検索でAIが利用されるようになり、多様さが除外されがちになってきました。自分で日本語のデータベースをつくり、単語検索すると、日本語の多様さに気づきます。

欧米文化の影響力が強くなり、考え方に多様性(曖昧さ)を失うと、プーチンさんやトランプさんのような人が、受け入れられるようになるのでしょうか!

尾道 千光寺山、たたくとポンポンと鳴く「鼓岩」

鼓岩(つづみ岩)、別名ポンポン岩と呼ばれ、岩の上を石で打つと「ポンポン」と鼓のような音がします。

右側の岩の傷は大阪城築城の時、石垣材として搬出すべく割りかけたノミの跡だといわれています。

「鼓岩(つづみ岩)=ぽんぽん岩」 映画監督:大林宣彦

尾道の、海や町を見降ろす千光寺山の中腹に、ぽんぽん岩と呼ばれる大岩がある。小石を握ってその岩の真ん中を破くとぽんぽんと音がするので、そう呼ばれるのである。それはきっと、岩の内部が空洞になっている故なのだが、ぼくにはそれがまるで岩の声のように聞こえる。面白くて、楽しくて、そして恐ろしい。

だから、こどもの頃から、ぼくはこのぽんぽん岩が大好きだった。面白くて楽しいだけでは駄目。こどもは恐ろしいものに心ひかれるのである。

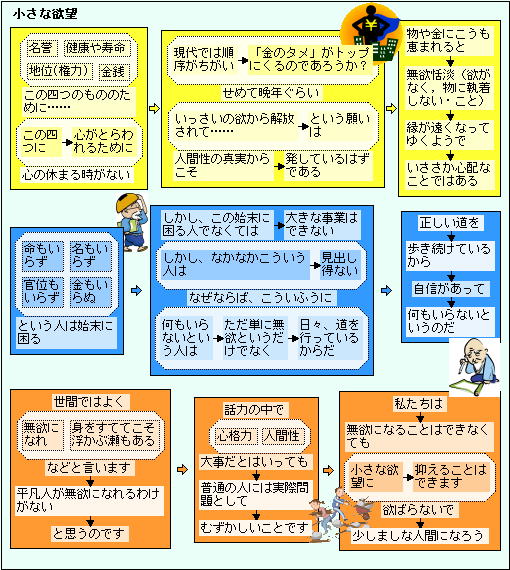

無欲になれなくても、小さな欲望に!

鎌倉 源頼朝と源実朝を祀る「白旗神社(八幡神社内)」

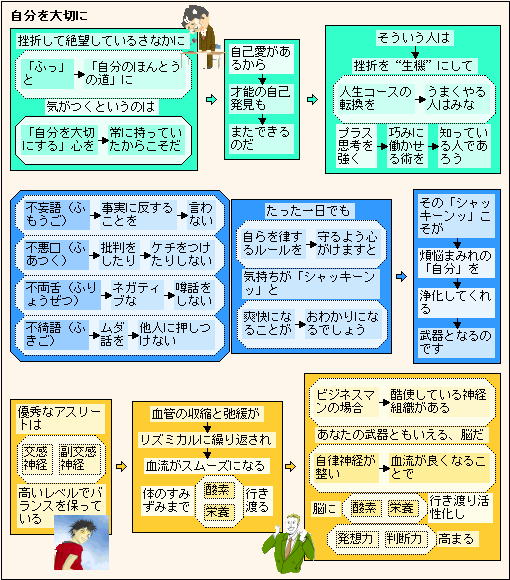

「自分を大切にする」心を常に!

「自分を大切にする」ということと、「自分の身を守る」ということは、関係しているのでしょうか?

生物は自分を守るということが、生存の原点にあると思います。猫族の体内でしか増殖できない微生物は、ネズミの体内に入ったとき、ネズミの性格を変えてしまい、ネコを恐れなくなる性格になることが証明されました。

このような性質が生命の基本にあるならば、「自分を大切にする」ということは、「自分の命を守る」ということと、同じようなものとも思えます、

すると、環境を安全にしすぎると、自分を大事にしなくなる、ようにも思えてしまいますね!