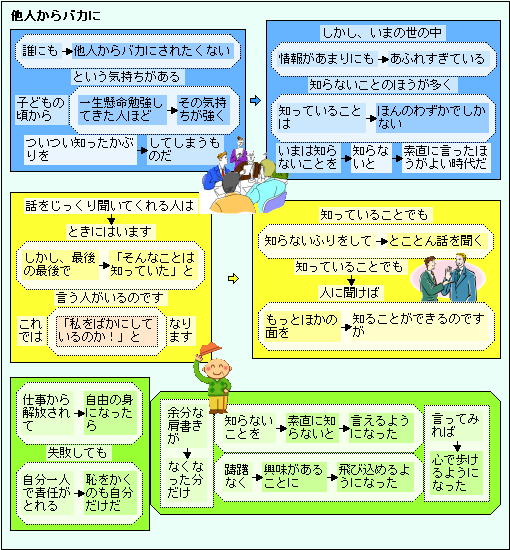

誰でも、他人からバカにされることはつらいもの。それが、小学校から「いじめ」というかたちで起きているようです。

その基本に、優劣をつけることがあるのですが、昨今の情報化社会では、その「劣」情報が拡散してしまいます。

小学校から始まるテストや通知表により、優劣評価の中で育っています。しかも、ヒトの能力の内の一部だけ取り上げて、しかも、それが全てのような評価をしてきました。

いつの間にか、人を含めたものごとを、優劣をつけないで、ありのまま観察する能力が、身につかなくなっているのでしょうね!

9月 2022のアーカイブ

鎌倉 敵味方の区別なく慰める「円覚寺」

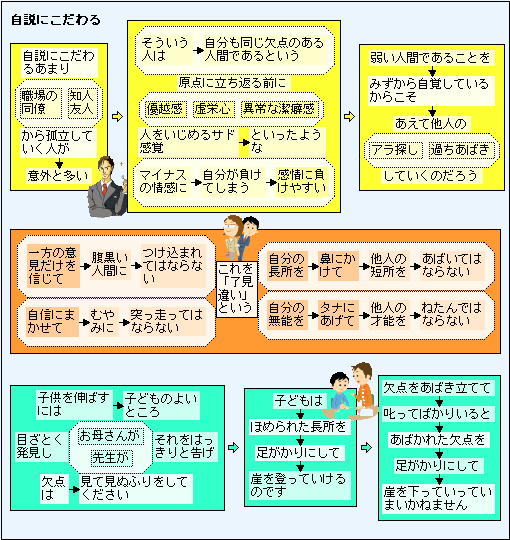

自説にこだわるあまり孤立!

相模原南 北条氏照の娘貞心尼が中興開基「天應院」

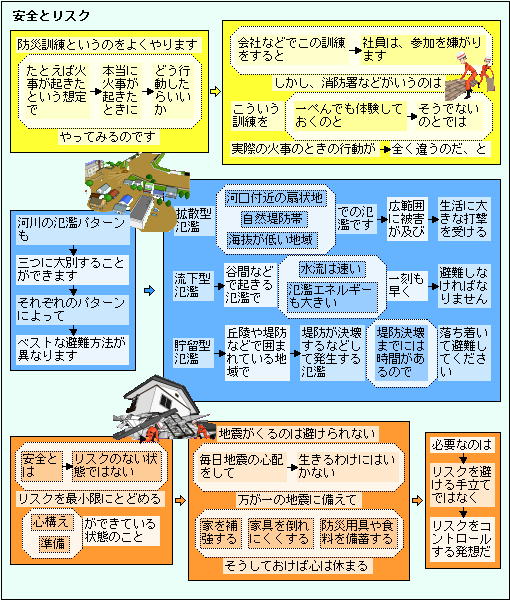

安全とはリスクのない状態ではない!

「安全」というのは、危険に対して、その危険を回避する(または最小の被害で済ます)ことです。ということは、危険なとき、対応する能力(ときには反射的)を身につけておくことです。

急に、命に関わる危険が発生したとき、時間がゆっくり流れ(例えば、1秒が10秒くらい)、周囲の状況をつかみ、冷静に対応の方法を決めます。この能力は、子供時代の暮らしの中で身につくのでしょうか? まるでスローモーションのように時間が流れます。

昨今は、危険予報の情報が早めに発信され、防災用具や食料が整備されていますので、安全を手に入れやすい社会になっています。ただし、そのような環境にあっても、危険に関わる対応は、気を緩めてはいけませんね!

尾道 蓮花坂(れんが坂) から 大山寺へ

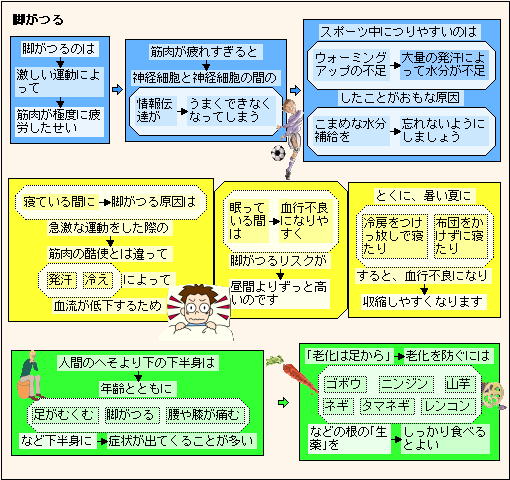

脚がつるのは!

鎌倉 松葉ケ谷法難の跡「安国論寺」

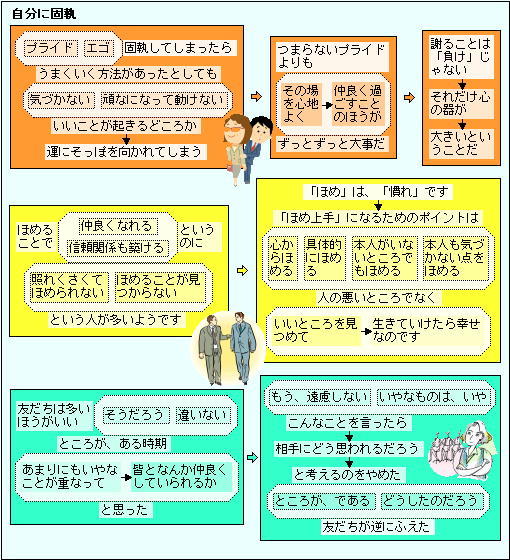

自分に固執しまったら!

厚木 仏様が神社の中に「大釜大弁財天尊」

鳥居や燈寵3基が入口に建てられ、れっきとした神様として祭られています。実は弁天様は仏教に属する仏様で、美しい仏様が神社に祭られ信仰されているのは奇妙なことです。一般の庶民は、ただひたすら身近な御利益だけを願い仏様を神様にして拝んだのでしょうか。

大釜弁財天では、かつて日照りが続いた時、村中はもとより近郷近在の農家の人々が相寄り、お坊さんを頼み、大釜の内部に入ってお経をあげてもらった後、お坊さんが出てくるところを人々がバケツや手桶で水を掛けたり、滝壷の水をかい出したりするとともに、雨を降らせる一心から宇賀神を怒らせる素朴な願いで身に付けている六尺揮(ふんどし)をはずし、その褌で蛇を洗って雨乞いが行われていました。