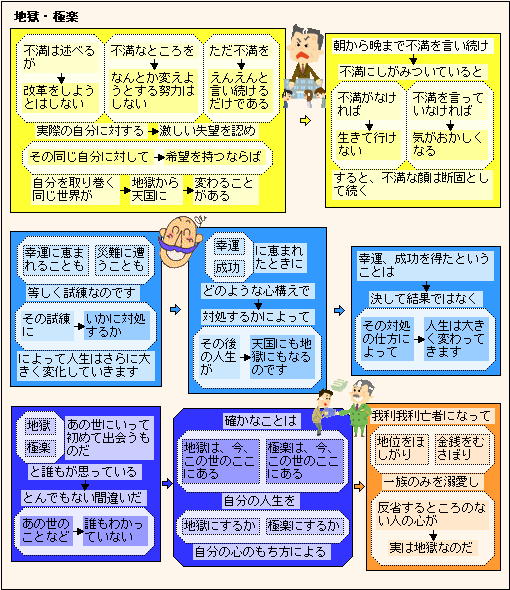

「不満」というものを持ち出すと、解決方法への思考が鈍くなってきます。一種の思考停止状態になるのでしょうか?

「不安」もそうですが、それから脱出するには、「自分に希望を持つ」しかないのでしょう。ただし、それが行き過ぎると、また別の問題が出てくるのでしょうが。

生活面では、むかし瀬戸内でよく言われていた「半農半漁」のように、複数の生活を支える仕事があると、不満や不安がすくなくなるのでしょうね。

テレワークが定着する時代になれば、複数の生活を支える方法が見つけやすくなるのでしょうね!

6月 2022のアーカイブ

鎌倉 鼻高く眼光の鋭い異人「建長寺半僧坊大権現」

無文元選は、父の後醍醐天皇が崩御した翌年の1340年に建仁寺で出家、その後、元に渡り福州大覚寺で古梅正友に参禅し、各地を巡拝した。日本に帰国するとき嵐にあい、そのとき、今にも大波に飲み込まれそうな船中で禅師が観音経を唱えていると、鼻が高く眼光の鋭いひとりの異人が現れました。この異人が「わたしが禅師を無事、日本にお送りします」と、船頭や水夫を指揮して台風を見事乗り切り、博多の港へと導いて姿を消したのでした。

その後、禅師が方広寺を開くと、その異人が再び姿を現し「弟子になりたい」と願いました。禅師は「あなたは、半ば僧のようなところがある」と言われて弟子になることを許し、そこから「半僧坊」と呼ばれ修行に励むことになりました。

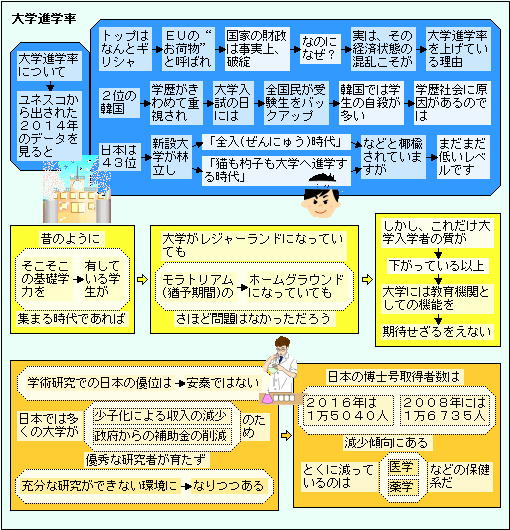

日本の大学進学率は43位!

尾道 干潮と満潮の差は3mを越える「昔の船着場」

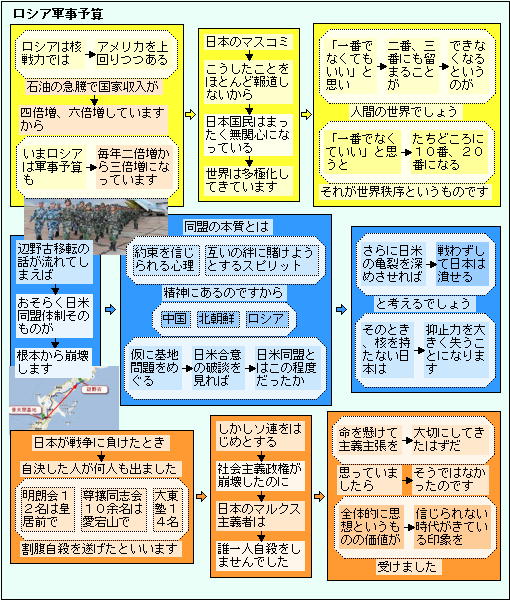

ロシアは軍事予算は毎年二倍増から三倍増にしてきた!

軍事力というものについて、多くの日本人は考えてきませんでした。しかし、軍事力を強化しようとすると、国民の意識を、特定の方向に向ける必要があります。多様性を制限する必要があります。

しかし日本の歴史は、仏教と神道を両立させ、また短歌、狂歌、俳句、川柳など、意志を伝えるには解釈の曖昧を許してきた文化の歴史があります。

日本でも一時期は、無理やり意識を統一した時期もありましたが、その実態は、意志統一されたフリをしていた人達も多くいたのでしょう。

世界中が「曖昧を許す」風土が定着すると、もう少し平和なときが来るのでしょうか!