| 大航海時代は、南米で「じゃがいも」を見つけることができたので、壊血病にならず、健康で航海ができるようになったのですね。 ヒトの繁栄の原点に「料理」があります。いろいろな食材を加工し、ヒトの口や消化器官に、適応させる料理ができるようになり、ヒトが生きていくことが出来るエリアが圧倒的に広がりました。そしていつの間にか「うまい」とか「まずい」とかしか考えなくなりました。 しかし、半世紀で地球人口が二倍になり、温暖化がはじまり、食糧問題が浮き上がってきています。大昔、ヒト族が亡びるかどうかに直面していますが、また、真剣に対応しなければならない状態に、近づいてきているようですね! |

11月 2021のアーカイブ

1936年に建立が始められた「耕三

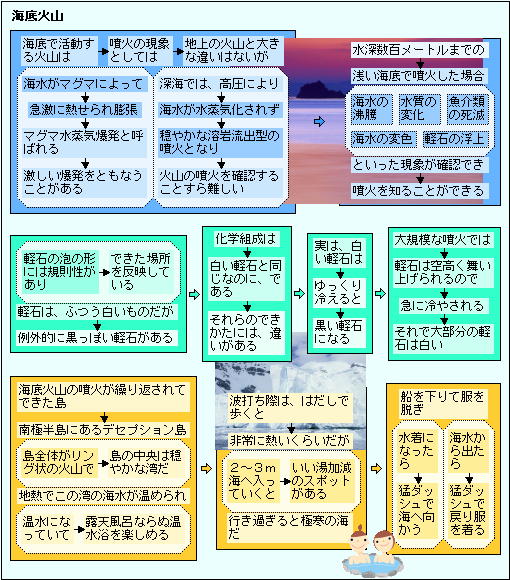

海底で活動する火山の噴火はわかりにくい!

鎌倉 白旗神社から法華堂跡、大江広元の墓へ

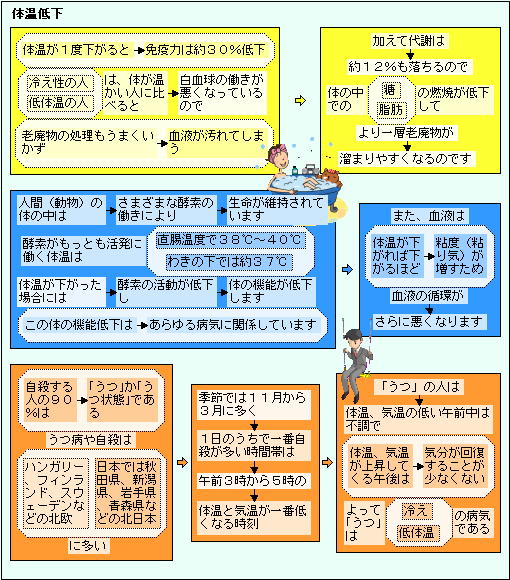

体温が1度下がると免疫力は約30%低下!

尾道 浄土寺山、鎖場下(鎖場経由)から不動岩へ

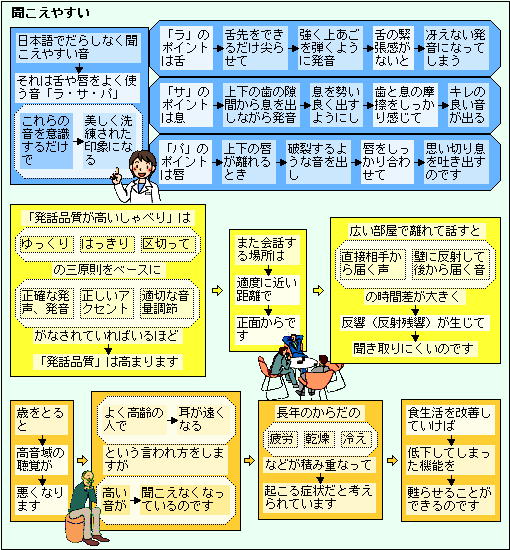

だらしなく聞こえやすい音!

厚木 反乱の鎮圧などに霊験、各地へ「八幡神社」

| 八幡神社は三田村の鎮守です。「新編相模国風土記稿」によれば、安達藤九郎盛長が勧請したと言い伝えられているとあります。 本殿の規模は桁行(問口)6尺、梁行(奥行)5尺を測り、一問社流造としては荻野神社に次ぐ大きさです。 八幡神は、もとは九州の航海系民族の神さまで海神でした。「八幡」は船に立てるたくさんの旗を表わす言葉でしたが、その後、大分県の宇佐八幡宮を本宮として、八幡神(応神天皇の神霊とされる)を祭神とするようになったのです。 八幡神は、早い時代から反乱の鎮圧や仏教の保護などに霊験を示して各地への広まりをみせます。九世紀なかばには、のちに東国平定などに武勲を示す源義家が石清水八幡宮で元服の儀式を行ない「八幡太郎」と称しました。その後、源氏の勢力拡大にともなって、八幡信仰も各地へと広がっていきました。 |