戦国時代のような能力重視の時代(現代もそうですが)では、自己中の人も能力が発揮できるようです。織田信長や豊臣秀吉は、“未来に何か残そう”と考えていたのでしょうか? 詳しくないのでよく分かりませんが、“現在”にしか興味がなかったような印象です。能力重視の風土を持った国々でも、成功する人は、自己中で優秀な人達なのでしょう。ただの優秀な人は、学者や研究者になっているのでしょうか?

3月 2021のアーカイブ

尾道 四十八夜念仏修行ののち入水往生「信行寺」

1596~1614年に住職称住がこの草庵で四十八夜念仏修行をしたとき、その満願の暁方、阿弥陀如来の来迎に逢い、結集と共に入水往生したが、その時結集の中の一人は現世に残ってこの庵を相続せよというので、行欣が残ることになり、1603年現在地の下の山陽線路上の辺に移った。

「浄土宗」は、誰でも悟りに至ることができる教えで、自分の力だけでは無理でも、阿弥陀仏の力を借り、阿弥陀仏が私たちのために用意いただいた極楽で修行するなら、私たちでも悟れるであろう、という教えです。

では、その阿弥陀仏とはどのような仏かと申しますと、私たちのような修行に堪え得ない普通の者を救おうとして修行を積まれ、仏となられた方です。

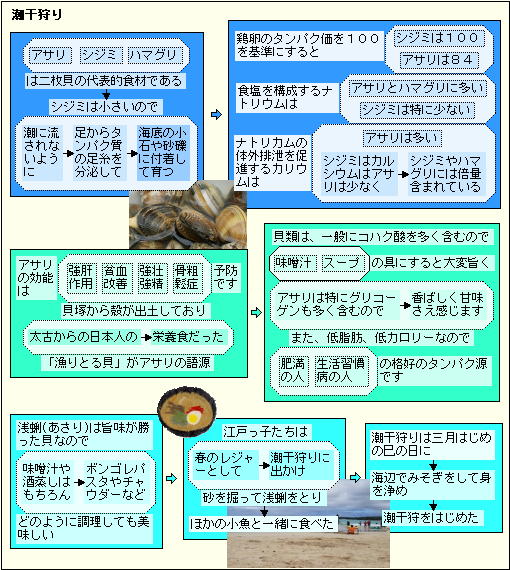

潮干狩りは三月はじめの巳の日に!

鎌倉 平政子(北条政子)の墓がある「寿福寺」

このあたりは源義朝の屋敷のあった所といわれています。源頼朝は鎌倉に入ると、父義朝ゆかりのこの地に屋敷や幕府を造ろうとしたのですが、狭いことと、すでに義朝の家来の岡崎義実が義朝をとむらうためのお堂を建てていたので、大倉(蔵)というところに、幕府や屋敷を構えました。

頼朝が亡くなった後、夫人の政子は頼朝の遺志を継ぎ、1200年(正治2年)、栄西を開山に招き、2代将軍頼家を開基として、ここに亀谷(きこく)という山号の寺を建てました。3代将実朝もしばしば訪れ、やがて七堂伽藍というお堂をもつ立派な寺になり、塔頭も14を数えたといわれ、鎌倉五山の第三位となりました。1323年(元亨3年)の北条貞時十三回忌に、260人もの僧衆が参加する大寺院でした。

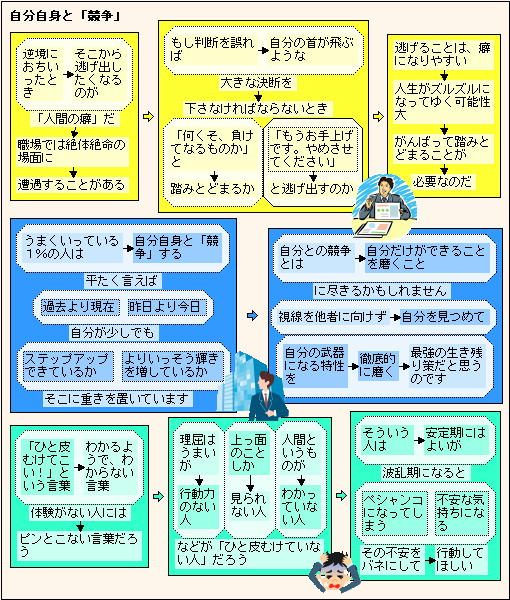

自分自身と「競争」する!

尾道 生口島の北鬼門の鎮護「向上寺」

本当に愛しているのでしょうか?

国会で、菅総理の息子の接待に関する責任を親(総理)に要求していますが、国会議員は、法律を担当する立場にあり、親の責任を問うなら「どのような法律を作るつもりか」を審議してほしいものです。異常な犯罪が増えていますが、その犯罪者の「親の責任」に対して、法律をどうするのか、考えているのでしょうか? ただ、票を集めるだけの批判なら、週刊誌を利用する策を考えればよいのではないのでしょうか。また、ネットでの誹謗中傷(根拠のない悪口を言い広め,その人の人格や名誉を傷つけること)についても、裁判では親の責任(損害賠償)を問われることはありません。統計学的・科学的に「子育て」について、親の責任が明確になった場合、どのようにしたらよいのでしょうか?

座間 崖下に湧く清水悪疫を止めた「座間神社」

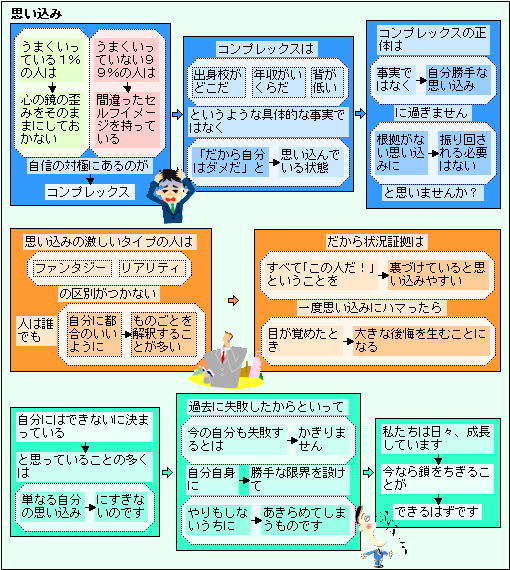

「できないに決まっている」という思い込み!

鎌倉 「日朝さま」といわれる「本覚寺」

本覚寺の開山は、日出上人、駿河の国三島の出身の学者。後に日蓮宗の僧となった。

寺伝によると、日出上人は熱心に布教活動をしたが、日蓮聖人同様激しい反対に遭い、捕らえられたが、そのときの鎌倉公方足利持氏が、その熱意に感心し、日蓮聖人ゆかりの夷堂のあるこの場所を与え、1436年に建立された。

日出上人の後を継いだ日朝上人は、幼いときから神童とよばれた優れた人で、身延山より日蓮聖人の遺骨をここに分骨し、祖師分骨堂が建てらた。また、自分の名を呼びながらお祈りすれば目の病を治してあげようとも言ったそうで、いまでも本覚寺は「日朝(にっちょう)さま」の愛称で通っている。 日蓮の生まれ変わりといわれるほどウルトラ秀才だったので、本覚寺には大物過ぎ、身延山に移り法主となった。