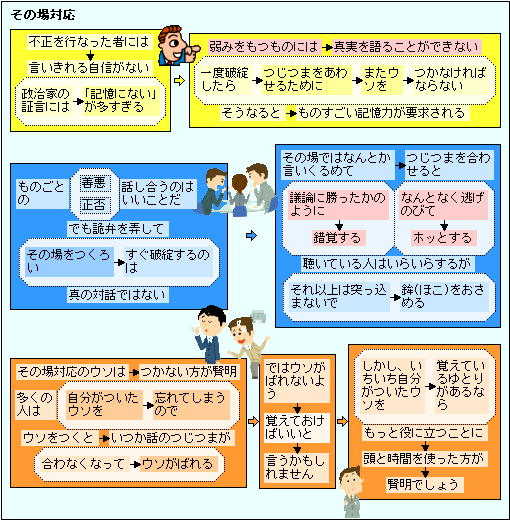

なぜウソをつくのでしょうか?

最近の技術の進化で。だれもがスマホやドライブレコーダーで簡単に記録を残しています。

そのデータをネットに上げることも出来ます。また、報道機関に提供も出来ます。

むかしに比べ、ウソがばれる環境が整っています。それにもかかわらず、「自分のウソは、バレない」という感覚は、むかしのままのようです。

環境の変化にともなった感覚を、身につけるのは、なかなか難しいことのようですね!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

外面がよく見えてても中身ブスなら!

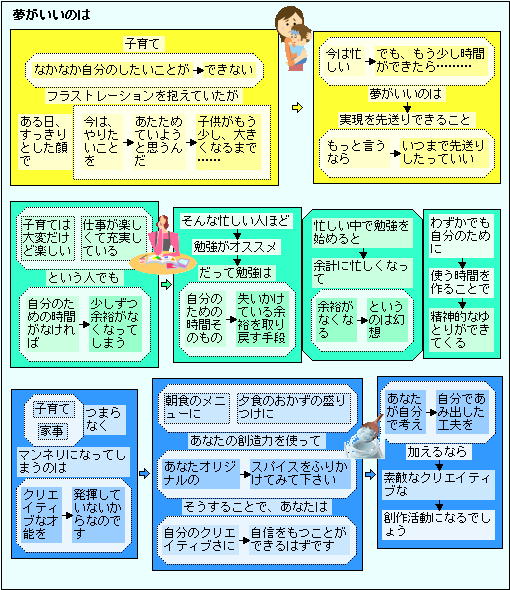

夢がいいのは実現を先送りできること!

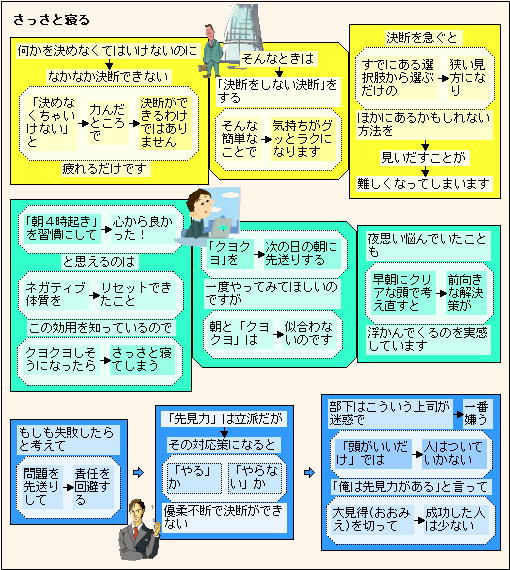

クヨクヨしそうになったらさっさと寝る!

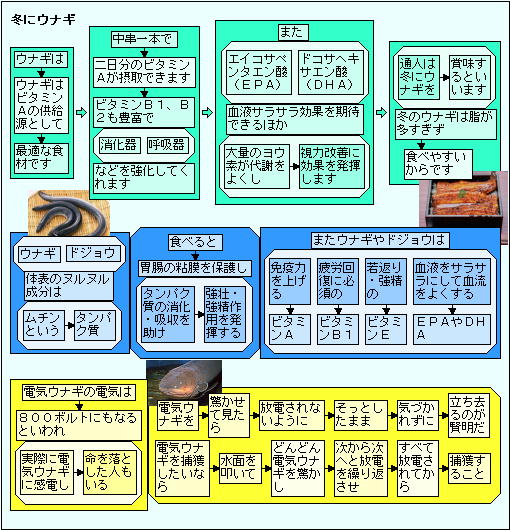

通人は冬にウナギを賞味する!

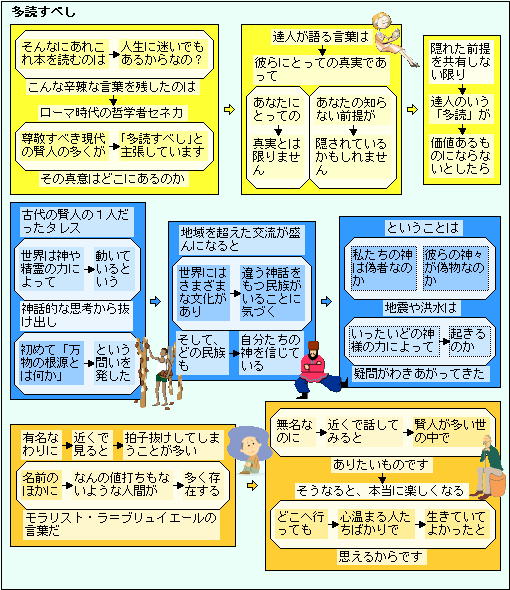

そんなにあれこれ本を読むのは?

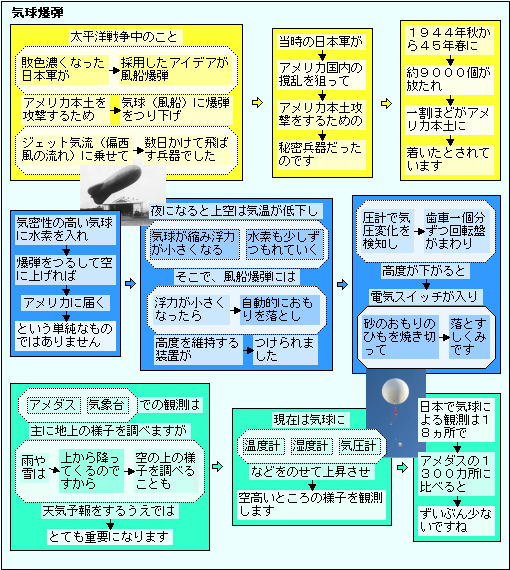

アメリカ本土攻撃をするための気球爆弾!

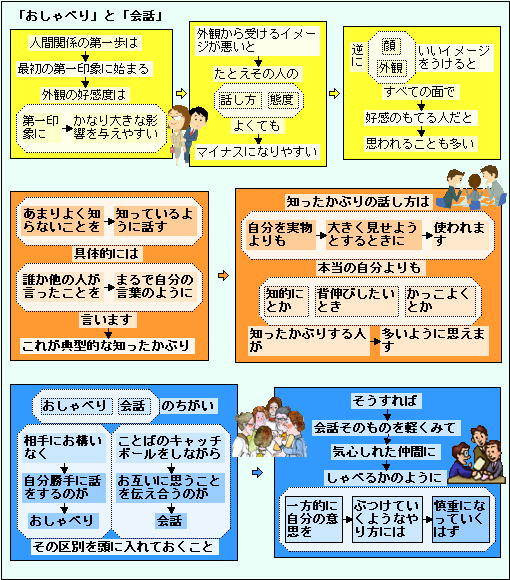

「おしゃべり」と「会話」のちがい!

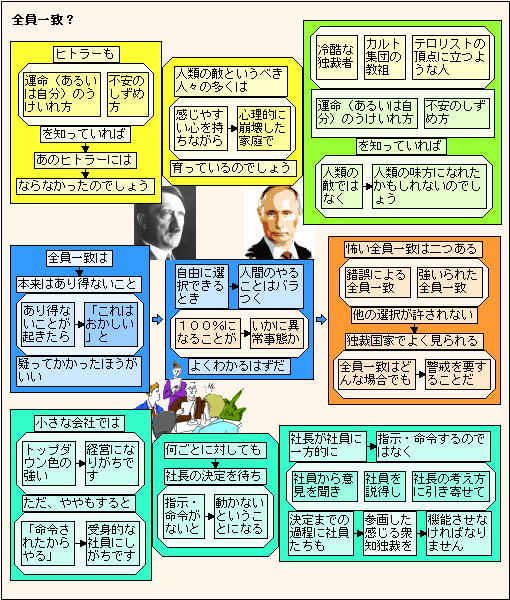

全員一致は本来はあり得ないこと!

日本は「根回し」文化の国です。根回しには談合もあります。『日本書紀』の時代から談合の国です。 A建設、B建設、C建設などさまざまな企業が談合で出てきます。

そういった取捨選択、あるいは格付において絶妙に配慮が行き届いて、忖度しているといった具合です。

だから、『日本書紀』は日本の忖度文化の原型ではないかと思います。いわゆる独裁的な王権があったのではなく、連合王権のような国として成立してきました。

「根回し」には悪い面もありましが、良い面もあります。それは独裁者が出てこないことです。日本の独裁者と言える人物は織田信長ぐらいでしょう。

根回しの段階で、部下の意見を取り込むことができます。また、部下を上司の意見に近づけることも出来ます。

独裁国家にならないためには、効率に問題はあるのでしょうが、「根回し文化」もあって良いのでは、と思いますが!

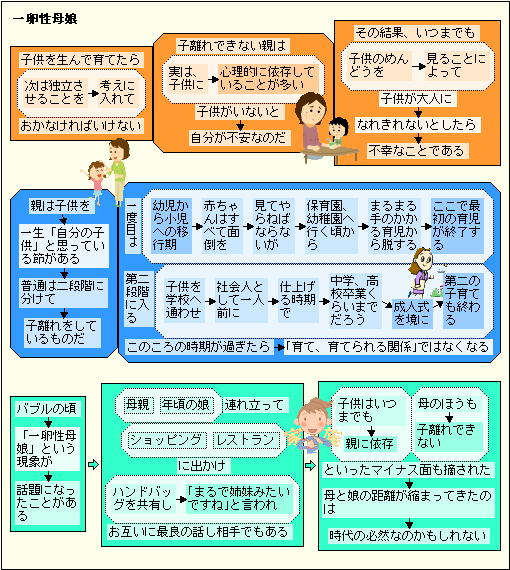

バブルの頃「一卵性母娘」という現象が!

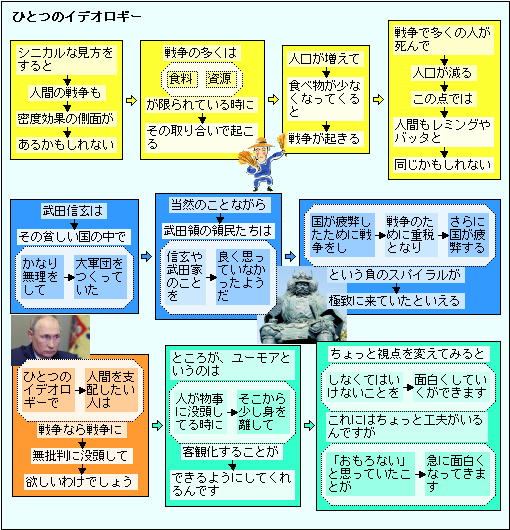

ひとつのイデオロギーで人間を支配したい人!

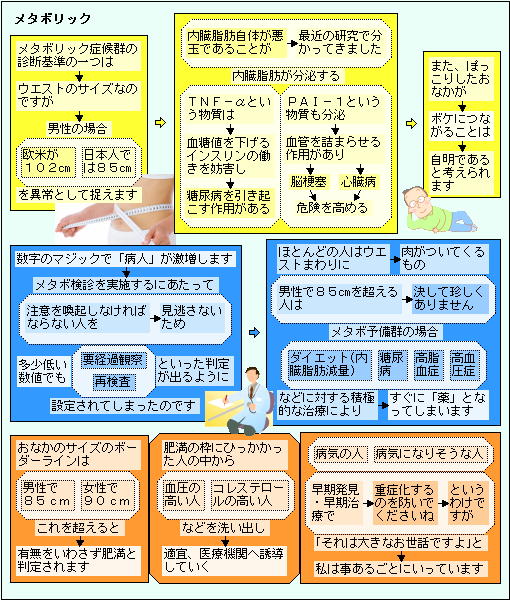

メタボリック症候群の診断基準!

健康診断で、どこかしらに異常の数値が出ます。しかし、自分では異常を感じることはありません。念のためお医者さんに行くと「歳相応だ」と言われます。

これは基準値の設定が、おかしいのでしょうか、それとも、診断用の測定器が健康診断には適していないのでしょうか。

もっとも、現在の科学では、おかしいと感じても、測定できないものは取り上げてはならない、ということが前提になっているようです。

「データで証明できないものは無視する」が、科学知識の基本になっているようですね。

そういえば「痛み」も、測定が出来ていないですね。痛みを表現する言葉も、整理できていないし、言葉の数も少ないですね。

私の出身地で痛みの表現に「にがる」とか「はしる」という言葉があります。痛みの感覚がわかりますか?

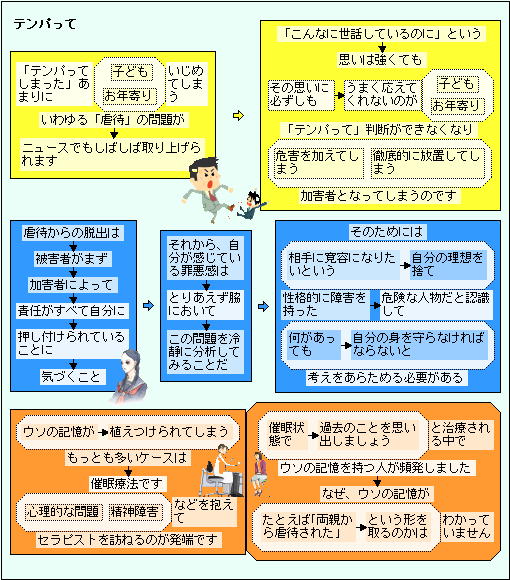

「テンパって」判断ができない!

テッパってしまい、近くにいる家族に暴力を振るうニュースが増えています。それに加え最近は、見ず知らずの人にも、はけ口を求める人が出てきています。

「人を育てる」ということに、社会のどこかに間違いがあるのでしょうか?

人の社会の子育ては、生物ヒトとしてのしくみ上、肉親だけではなく、周囲の人達と共に、共同して社会で子育てをするとのこと。

育つ過程で、いろいろな人達と接することで、社会性を身につけ、大人になっていく過程が必要なのでしょう。

チンパンジーは、母親だけで7年かけて子育てをするが、その間は次の子どもを産むことが出来ないしくみとのこと。

2年で次の子どもを作ることが出来るヒトは、社会で子育てをする必要があるのでしょう!

親子とは考えられぬことまで受けいれる!

腸内細菌叢の重さは約2kgにもなる!

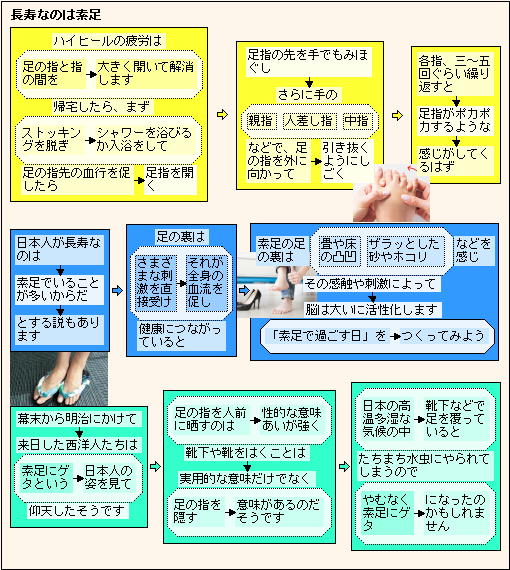

日本人が長寿なのは素足でいることが多いから!

靴に小さな石が入ると、足の裏は直ぐ痛みを感じます。足の裏はすごく敏感ですね。私の小学校からの友達が、中学に二年の時高熱が続き、視力を失いました。その友人が言っていたのですが「足が目の代わりだよ」といって靴の底で地免を探っていました。

足の指を使っていますか?

足の親指側に力を入れると、足の内側の筋肉に力が入ります。足の小指側に力を入れると、足の外側の筋肉に力が入ります。

膝に人工の関節を入れた人が、足の指に力を入れることを意識して歩くようにしたら、ずいぶん楽になったと話しておられました。

冬場はポケットに手を入れて歩きがちなので、足のそれぞれの指の力加減でバランスをとりましょう。脳の活性化につながるかもしれません!

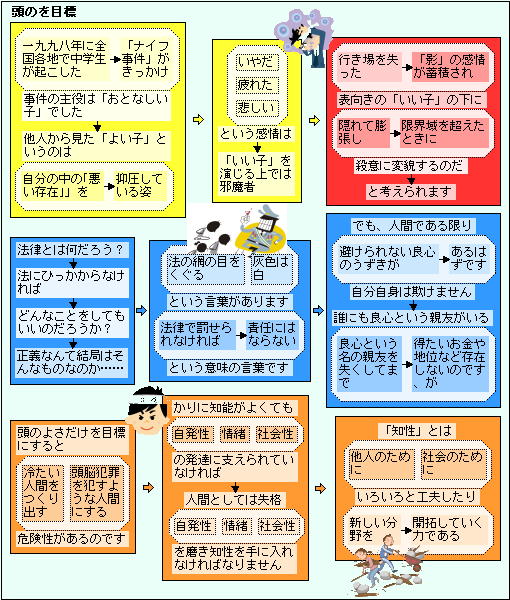

頭のよさだけを目標にすると!

高校までに法律を学ぶ機会は多くありません。憲法は若干学ぶのですが、商業高校以外では、民法や商法を学ぶ機会はほとんどありません。

私は商業高校だったので、民法と商法の学課がありました。両方とも同じ先生だったのですが、最初の学習の場面で、「法律は最低のマナーだから………」で始まりました。この意味は、最低のマナーを守ればよいではなく、もっと上のマナーを目指せ、という意味で理解しました。古くからの商人の町でしたから、長く商売を続けて行くには、法律を守るだけではやっていけない、という意味も含んでいたのでしょう。

立法を行う国会議員すら、最低のマナーである法律を守れない人もいます。国会での質問以外では、名誉毀損になりそうな質問をしている議員もいます。これらを見習ってしまうと、見習った人の人生は、終わってしまいかねないですね!