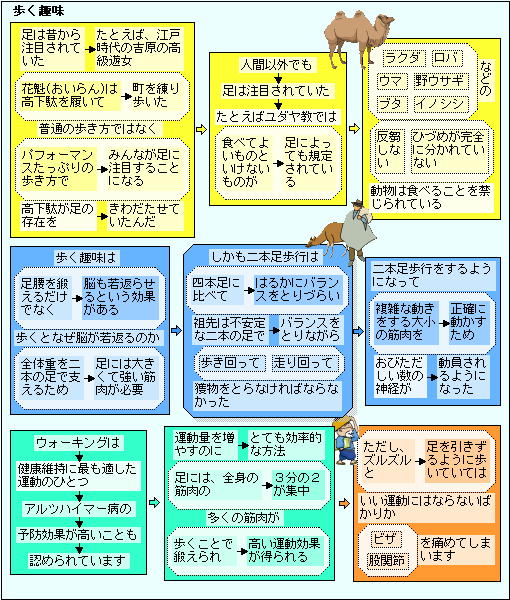

「満足」という言葉が在ります。なぜ「足を満たす」のでしょうか?

「充足」という言葉もあります。また 「不足」という言葉もあります。

むかしから、歩くことが大事だと気づいていたのでしょうか。

しかし、歩き方については、一般的には習うことはそれほどありません。

坂道が多く、クルマが使えない地域では、歩き方に違いがあるようです。

足を前に出すとき、太ももの筋肉ではなく、腰の筋肉を多く使っているようです。太ももの筋肉は、足を上下に動かすときに使っているようです。

確かに、腰の筋肉で足を前に出すように心掛けると、疲れても歩けますね!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

薩摩芋は甘いので野菜のうちには入らない?

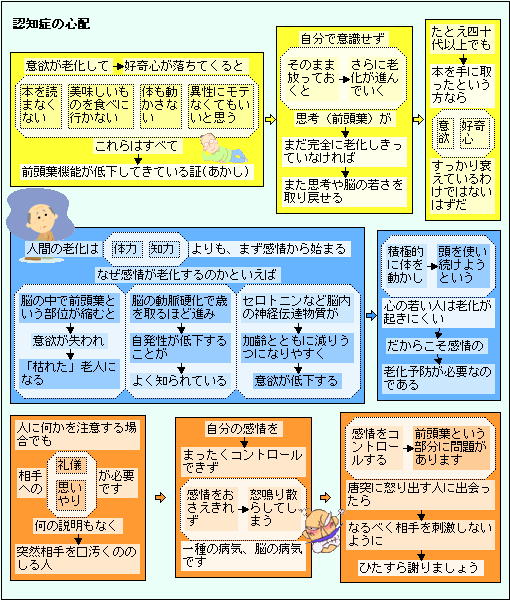

前頭葉機能が低下すると認知症の心配が!

頭を使っている方、おそらく同じぐらい脳が縮んでいても、認知症の症状が出ない。物忘れにしても、知能低下にしても、遅れる。

ところが頭を使ってない人は、同じぐらい脳が縮んでいても、それだけ記憶障害であれ、知能低下であれ、ひどい、ということで、頭使い続けるってことが大事。

認知症予防のため、本を読むということで予想外なことは、意外に小説だったり、漫画だったりするんです。だから漫画だって、読書なんだから、バカにしちゃいけない。予想外なことがガンガン起こる、漫画なんてぜひ読んでほしいと思うぐらいです。小説もやっぱり割と人々の心情を描く、おっと思わせるとか、予想通りの展開になっていかない時に、前頭炎も刺激されるし、喜べると思うんですね、と。

NHKラジオで、和田秀樹の放送がありました。