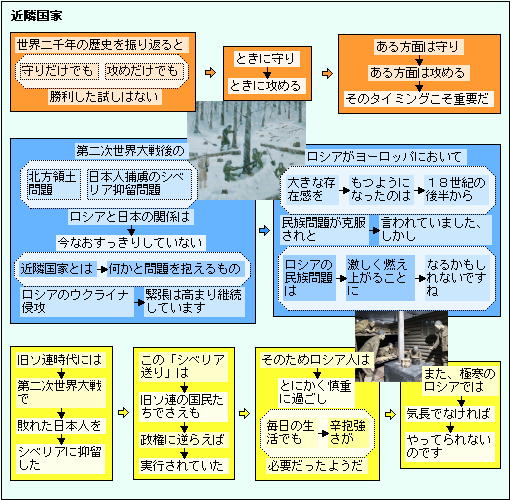

終戦の日に、原爆に関する放送はそれなりにあるのですが、「シベリア抑留」に関する放送は、まずありませんね。

物理的な情報が残っていないこともあり、また、話す人もそれほど多くないことが影響しているのでしょうか?

しかし、シベリア抑留の話を聞くと、いまのロシア(当事はソ連)の風土が分かり、現在、ロシアがウクライナをなぜ侵略しているのか、より深く考えるキッカケになります。

シベリア抑留の情報は、それほど多くはないのですが、機会があれば情報を手に入れましょう!

カテゴリーアーカイブ: 社会

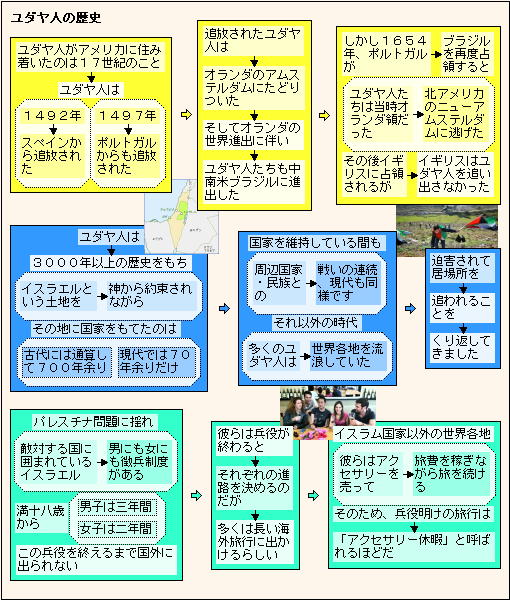

ユダヤ人は3000年以上の歴史をもっている!

昔の税金の「庸」は、技術を持って帰ることでもあった!

“ お寺の普請などに対して、税金、いわゆる「租・庸・調」を払います。「米」を納めるか、体で「働いて」納めるか、あるいは、土地の「産物」を納めるかということですね。

特に寄進された人々は、庸、すなわち労働力として奉仕をしたのですね。

そういう人たちは、労働力となって法隆寺に奉仕をすると同時に、これを自分たちのために役立てます。この経験を、ある程度持って帰りますよね。そうすると、そこで「技術を持って帰る」ことができるのです。”

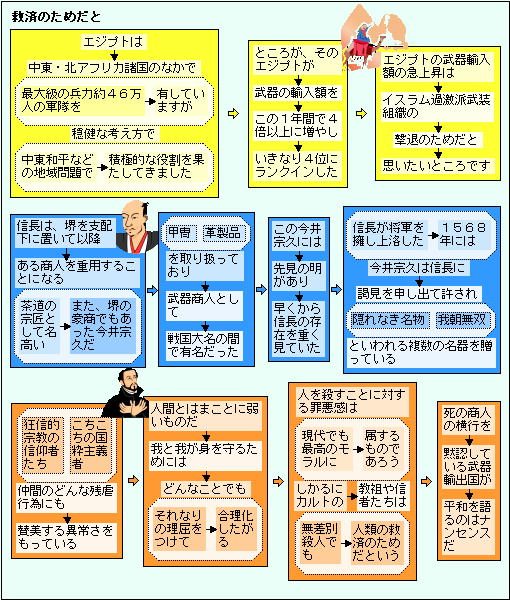

武器商人と宗教家は、人類の救済のためだという!

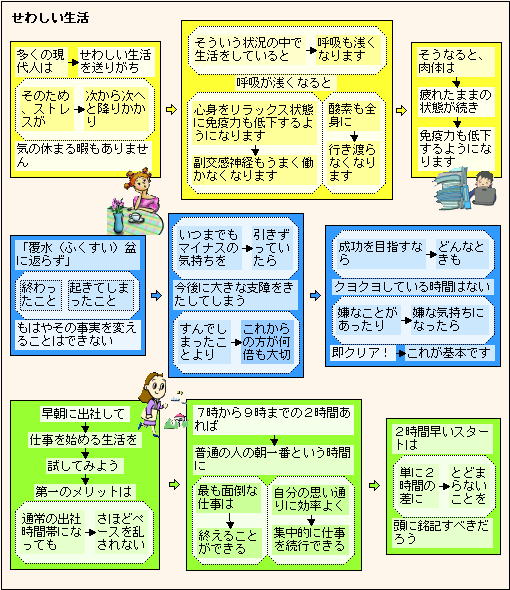

現代人はとかくせわしい生活を送りがち!

“ 現代社会は「せわしい生活」が普通になっています。

情報が広く・早く流れるようになると、競争が激しくなり、何かしらの情報を頼り、少しでも優位になろうとします。それがせわしい生活を生み出したのでしょうか。

それと、貯えることが出来ることが広がったことも原因の1つなのでしょうか。

確かに稲作が始まると米を貯えることが出来、戦さの社会になりました。

お金を蓄えることが出来ると、競争が激しくなりました。昔のお金は、金・銀・銅で、少しは制限がありました。それがモンゴル帝国が広めた紙幣制度になり、そして仮想通貨も生まれました。

どんどん貯めることが出来る社会は、「せわしい社会」をどんどん広めてしまうようです。

冷凍や冷蔵はどうなんでしょうね!”

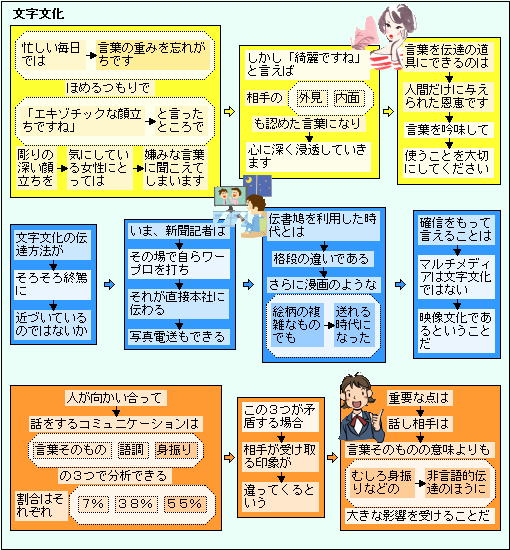

文字文化の伝達方法がそろそろ終駕に!

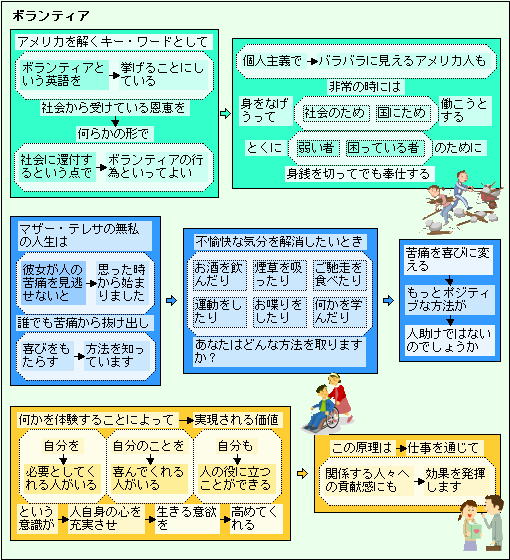

ボランティアは自分のためでもある!

“ 「人助けは、自分助け」と言われています。

大阪の商人文化には、「儲けた金は、社会に戻す」という風土がありました。松下幸之助さんも、神社やお寺に多く寄付をしたとか。そう言えば浅草の雷門も幸之助さんの寄付ですね。

尾道にも、ダムを造るとき国と県の補助金以外は、商売で成功した1人の商人の寄付だったとか。

その背景には、親の責任は、子供を一人前にするまでで、遺産を子供に残すという考えはあまりなかったようです。

一方明治維新の頃、生糸とお茶が輸出のメインだったのですが、静岡のお茶は、お茶に土を混ぜ儲けようとしたとのことです。お茶の生産者は、もと徳川の武士だったようです。商人文化を知らなかったのでしょう。

なんだか、静岡県のリニア中央新幹線問題がふと頭に浮かんできました。”

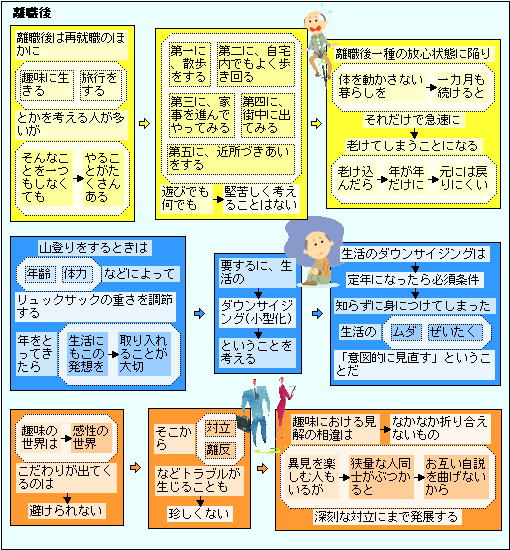

離職後は諸見、旅行する……?

“ 定年後の生活は、年代を超えて考える必要があるようです。それは、老後の生活を健康に過ごし、費用のかからない生活が維持できれば、若者達にいろいろな費用負担が軽減でき、自分達や子供達にその恩恵がまわってきます。

子どもや若者が年配者と共に、いろいろな活動が始まると、年配者も元気よく過ごすことが出来、若者の費用負担が少なくなるように工夫したいですね!”

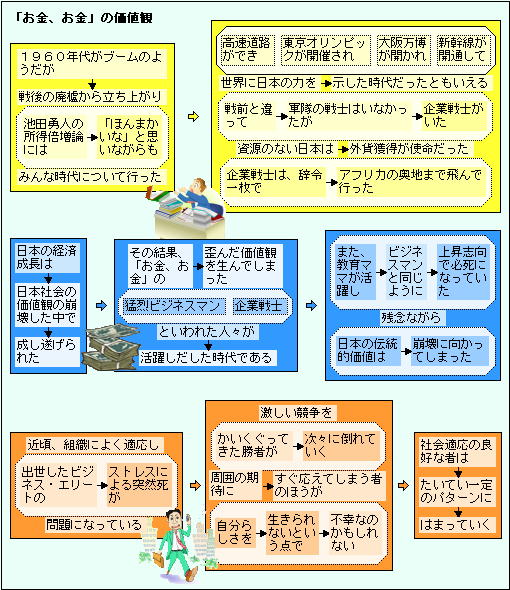

「お金、お金」の歪んだ価値観!

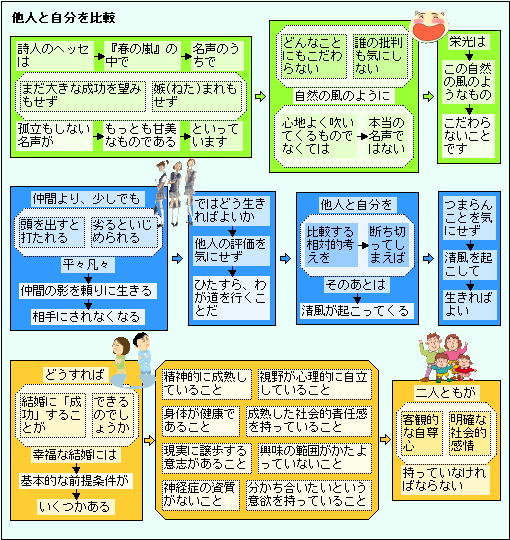

他人と自分を比較する相対的考えを断つ!

今までの学校教育では「記憶力」中心でした。そのためか他の同級生との比較が簡単に行うことが出来ました。

優劣の比較が簡単にできるため、他人の目を気にする人が多くなりました。

最近はNET検索で、簡単に知識・情報を手に入れることが出来るので、変わっていくのでしょうか。

ただ心配なのは、自分が興味を持つ分野でのNET検索をする人が増えると、思考は深くなりますが、視野はどんどん狭くなって行きます。視野が狭くなると、他人を認める範囲も狭くなってしまいます。

それに加え、社会に出てからも専門化した方が収入がよくなり、人からも認められるので、ますます視野が狭くなります。

それが、「良い社会」につながるのでしょうか?

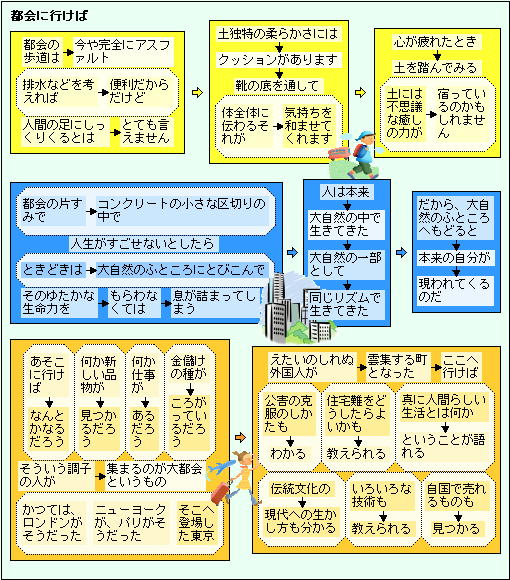

都会に行けば何とかなるだろう!

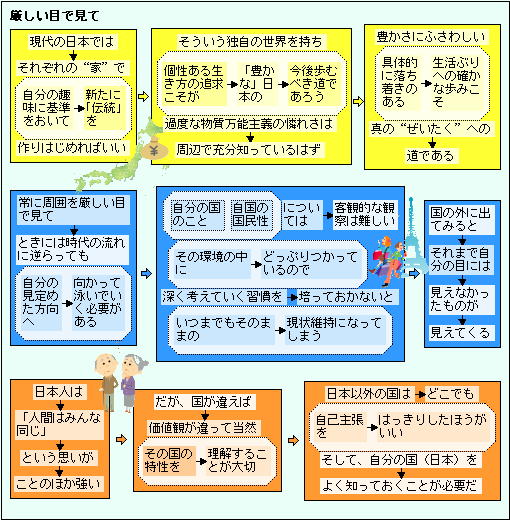

常に周囲を厳しい目で見て!

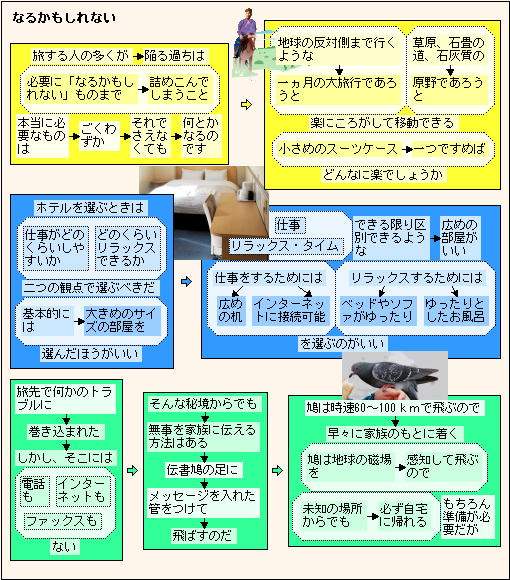

必要に「なるかもしれない」ものまで!

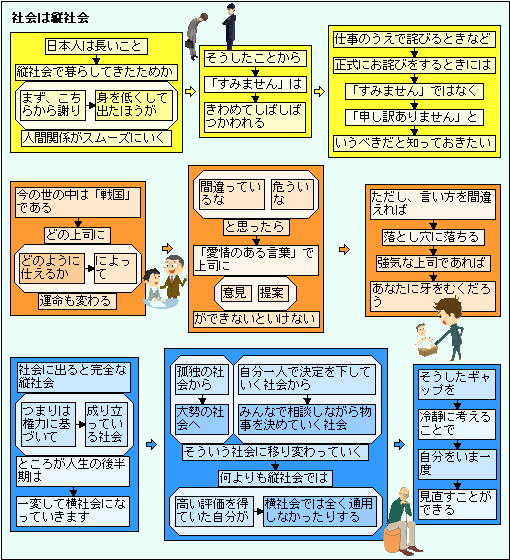

社会に出ると完全な縦社会!

社会に出ると、学生時代の横社会から、縦社会に変わります。しかし、この縦社会は、昔の縦社会とは違っています。

現在の縦社会は、下の者が、上のご機嫌を伺う、というスタイルです。しかし、昔の縦社会は、リーダーが、下の者の能力や性格を考え、その人が一番能力を発揮しやすい環境に、置くことを考えていました。

ソ連の捕虜になった、第二次世界大戦の日本兵捕虜の班長ですら、班員の性格や能力を見極め、配置していました。

これは、子供時代に、ガキ大将を中心に、年齢が10歳以上離れた子供達が、一緒に遊んでいので、ガキ大将は、下の子供達の能力を考えながら、安全を確保しながら、みんなでいかに楽しむかを、考えながら遊んでいました。

例えば、ソフトボールで遊ぶとき、中学生がピッチャーで、小学3年生がバッターの時、力一杯投げますが? 手加減して投げることを学んでいました。

しかし、そのような体験がある世代は、昭和15年(1940年)生まれ位まででしょうか!

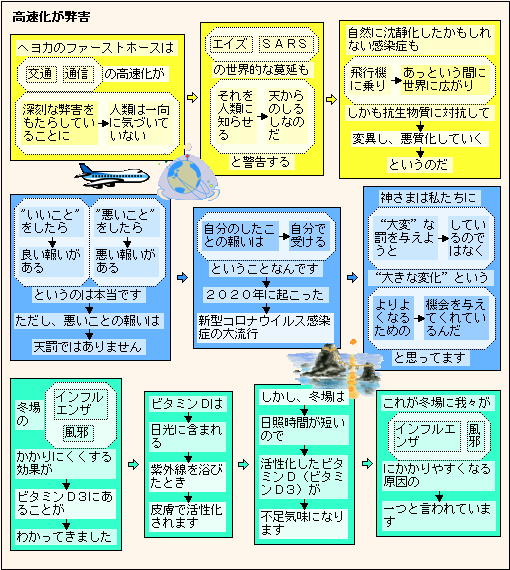

交通・通信の高速化が深刻な弊害を!

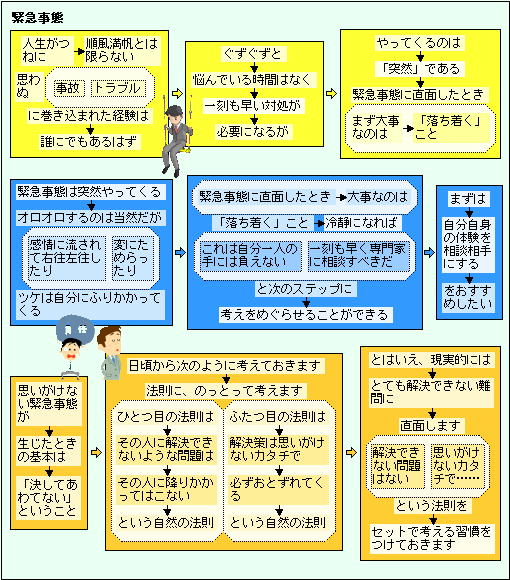

緊急事態は突然やってくる!

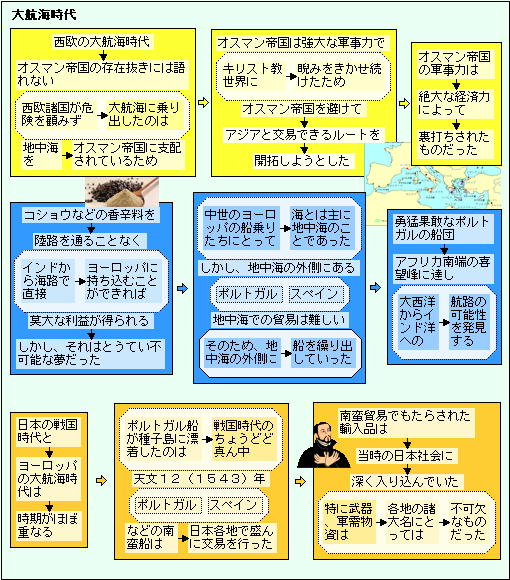

西欧の大航海時代、オスマン帝国の存在!

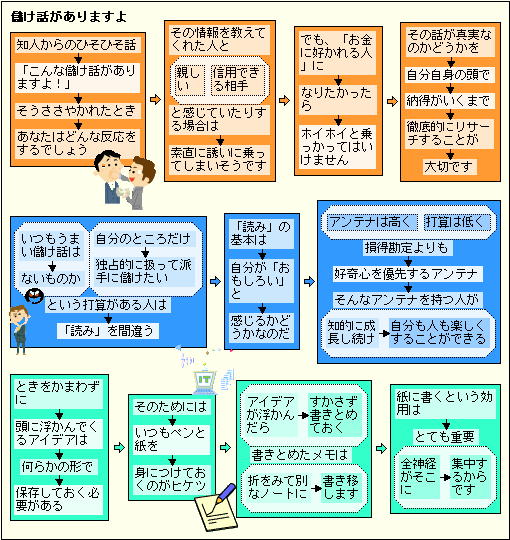

こんな儲け話がありますよ!

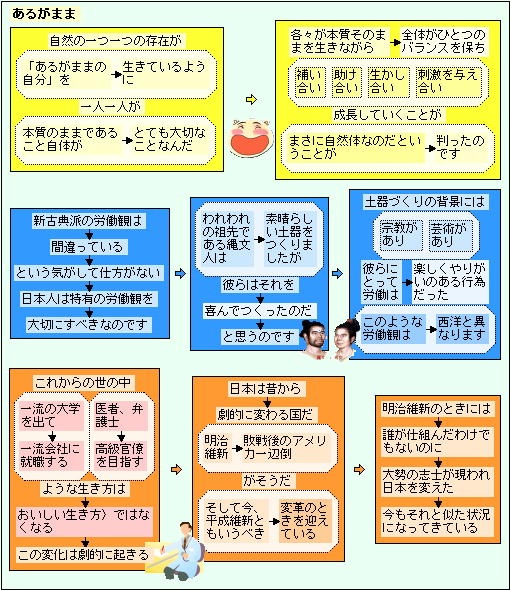

「あるがままの自分」を生きている!

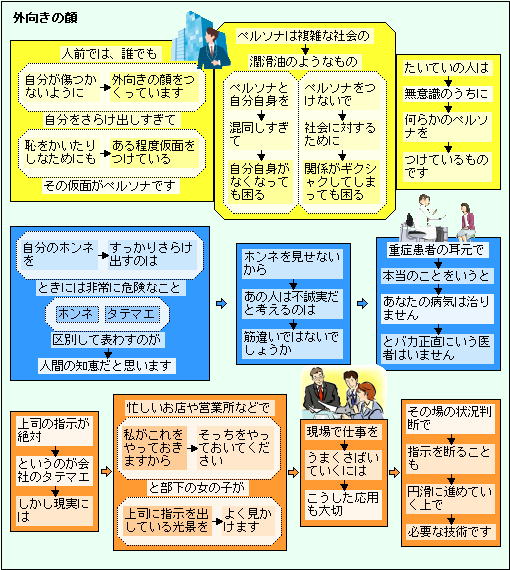

人前では、誰でも外向きの顔をつくる!

社会の中で生きていくため、「仮面(自分の本音を言わない)」をつけて生きています。

ただし、その程度は国によって大きく違います。これは歴史風土の影響もあるのですが、政治の体制と大きく関わっています。

中国、ロシア、北朝鮮……などは、歴史風土とともに政治体制もホンネを出して生活するにはやっかいなようです。

日本も太平洋戦争の時はホンネを出すことは出来ませんでした。

戦争で1人で千人の力を発揮するように、「千人針」というものを戦争に行く男性に持たせました。しかし、その中に、お金の5銭と10銭をお守りとして、「5銭というのは死線を超える」、「10銭というのは苦線を超える」という、そういう意味で縫い付けていたんです。この時代ですから、「生きて帰ってこいよ」とは、言えなかったのです。

近所の人に、「あれは非国民だ」と言われるから、内緒で、要するに「何しろ生きて帰ってきてよ」と、願いを込めて持たせたのです!