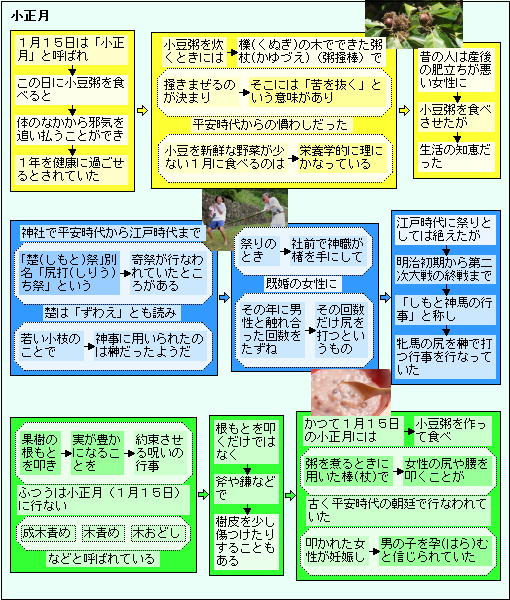

正月には「おせち料理」を食べることは定着していますが、小正月(1月15日)に小豆粥を食べることはあまりないようです。

そのためか、「小正月」という言葉はあまり聞くことがありません。

「恵方巻き」は一部の地域から全国に広まりましたが、小正月の「小豆粥(あずきがゆ)」は、ビジネスの上では、それほどの効果が期待できないからでしょうね!

TEL.03-1234-0000

〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3

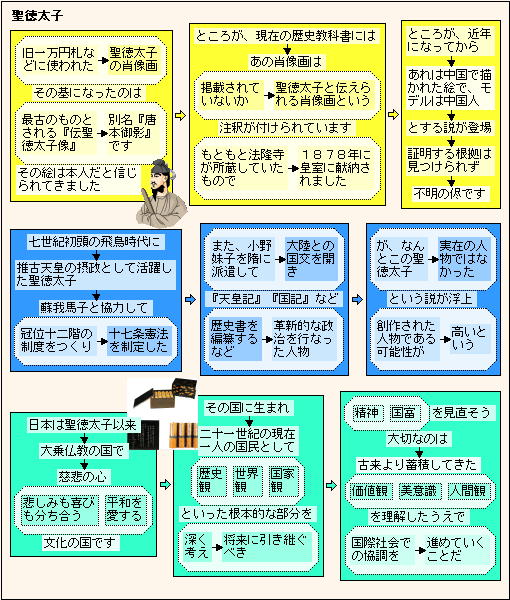

誰も知っている、日本古代の偉人「聖徳太子」、近年、「聖徳太子が、じつは存在しなかった」という。

教科書表記にも影響を及ぼすほどになっています。

教科書では、いままでは「聖徳太子」と書かれていたのですが、最近は「厩戸王(聖徳太子)」とカッコつきの表記に変わってきています。

「聖徳太子」と私たちが呼んでいるこの名前は、彼の本名ではありません。これは彼の功績を称える人々が、後世になり彼に贈った名前で、贈られた人物の名は「厩戸王(うまやとおう)」。この「厩戸王」は実在の人物です。