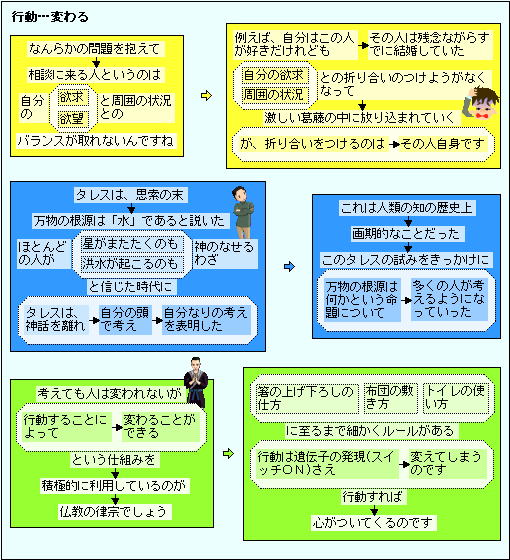

「行動」が、動物の生存の原点にあるのでしょう。言葉がない動物たち、そして、人類がまだ言葉を使っていない時代でも、「行動=体験」したもののうち、生き残りに優位な情報を、子供達に伝えていかなければならない。そのしくみが遺伝子スイッチのOn/Offなのでしょう。このスイッチのOn/Offは動物の歴史から考えると、言葉ではなく、広い意味での行動なのでしょう。言葉を使い出したのは、人類の歴史から考えるとつい最近です。歴史的な体験が浅いため、言葉では遺伝子スイッチのOn/Offが出来ないので、文字にして伝える方法を見つけたのでしょうか? そして最近ではインターネット情報で、言葉に振り回されることになるのでしょうか?