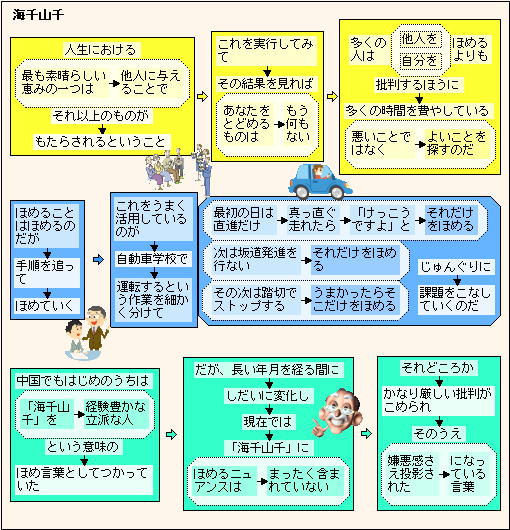

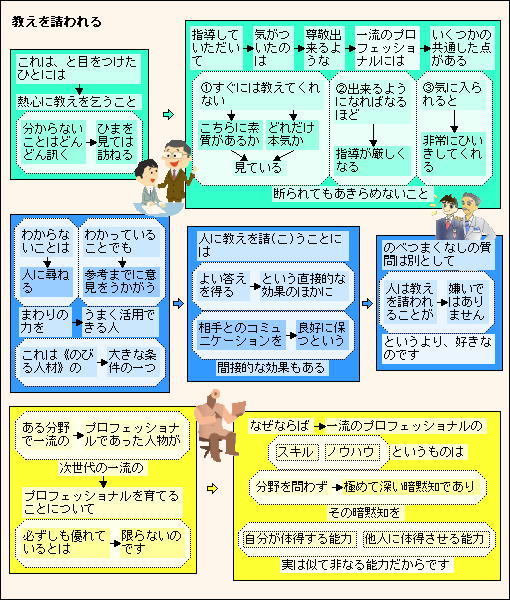

「海千山千」は、海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えからきているようですが、せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪(悪賢い)な人、という意味になっています。

もう一度、経験豊かで、広く世の中を知っていて、適切なアドバイスができる人、という意味になってほしいですね。

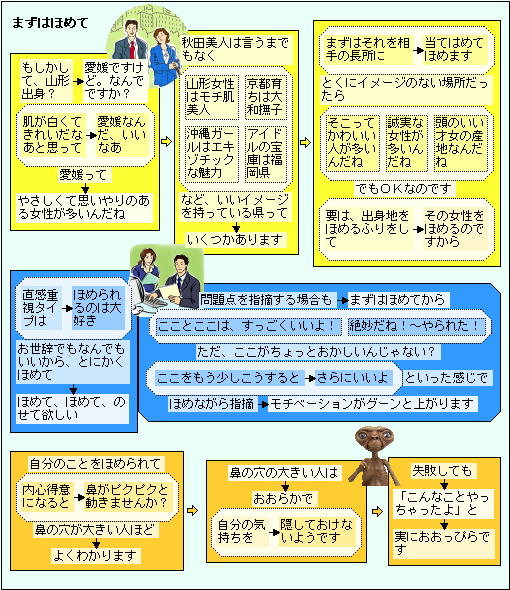

そうゆう人は、おそらく、ほめ上手で、人をやる気にさせ、あるいは、救ってくれる人なのでしょう!

カテゴリーアーカイブ: つながり

どうせ運に見放されているから!

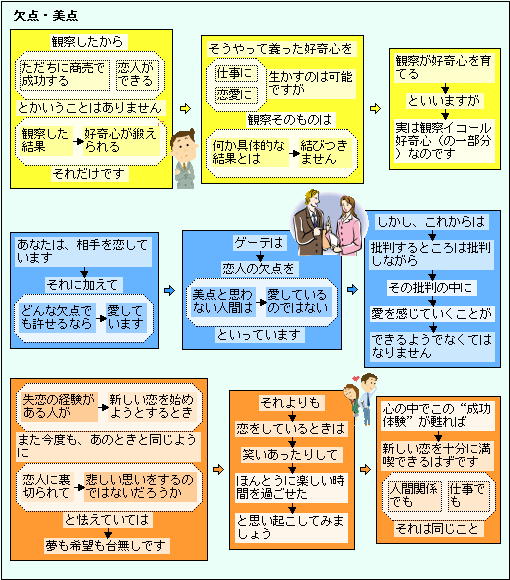

恋人の欠点を美点と思わない人間は、愛しているのではない!

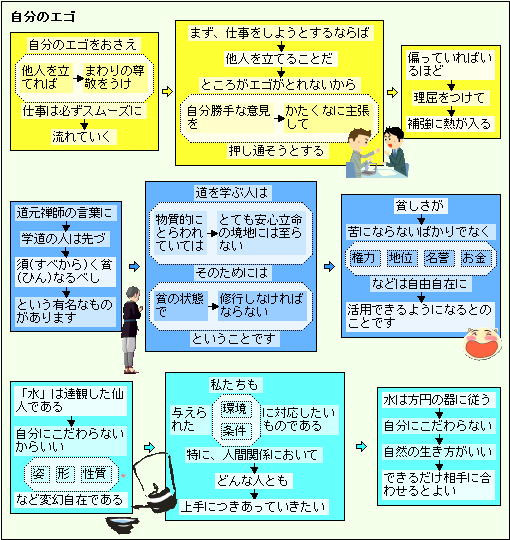

自分のエゴをおさえ、他人を立てれば、スムーズに流れる!

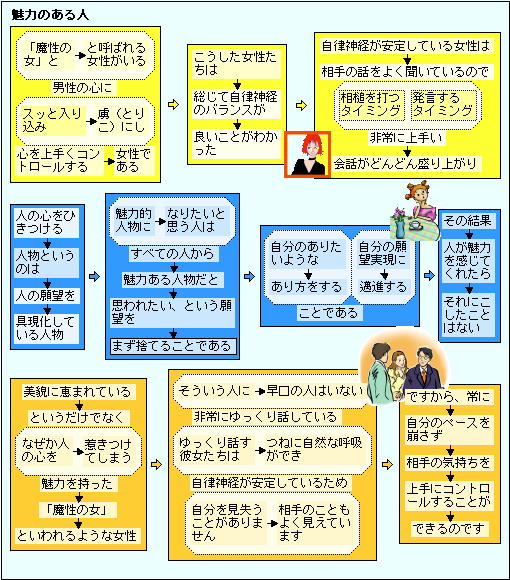

人の心をひきつける人物、魅力の乏しい人物!

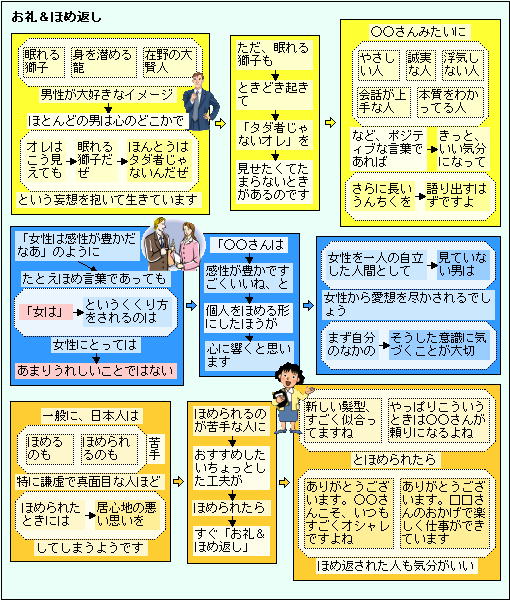

ほめられたら、すぐお礼&ほめ返し!

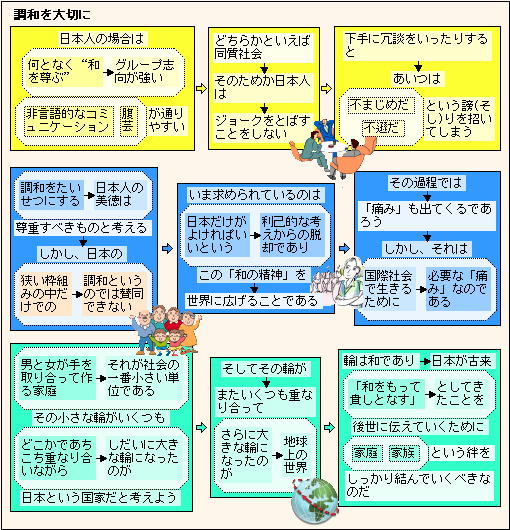

調和をたいせつにする日本人の美徳!

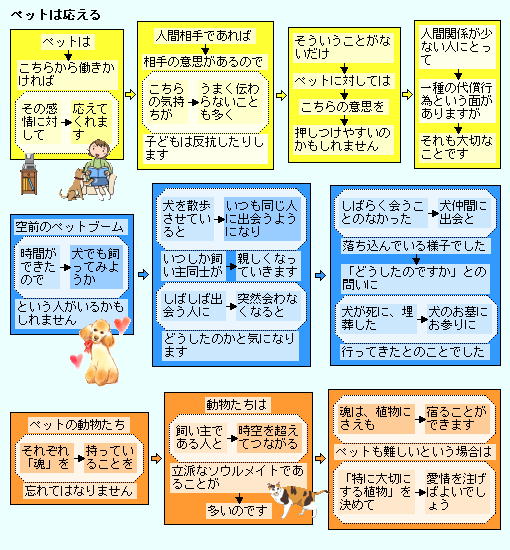

ペットは働きかければ応えてくれる!

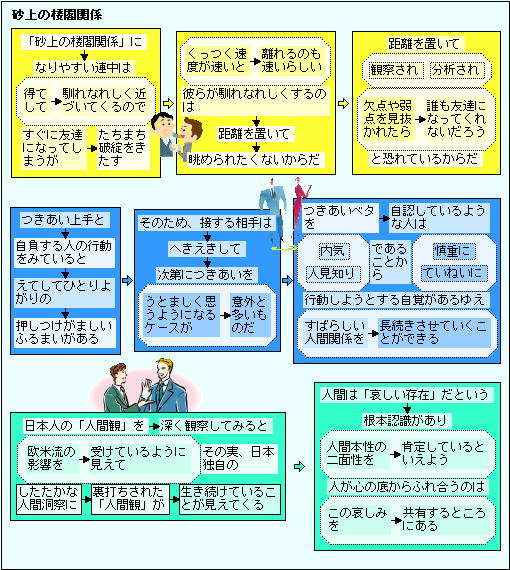

「砂上の楼閣関係」の人眼関係!

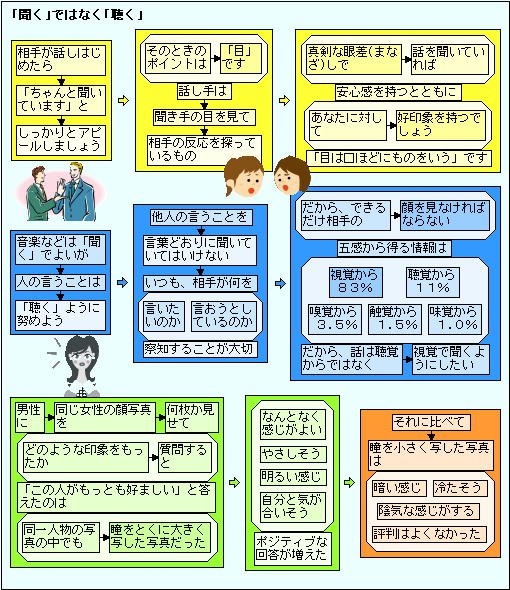

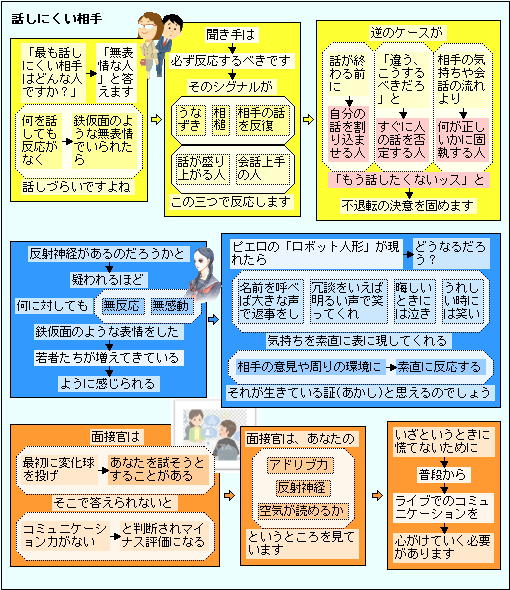

人の言うことは「聞く」ではなく、「聴く」!

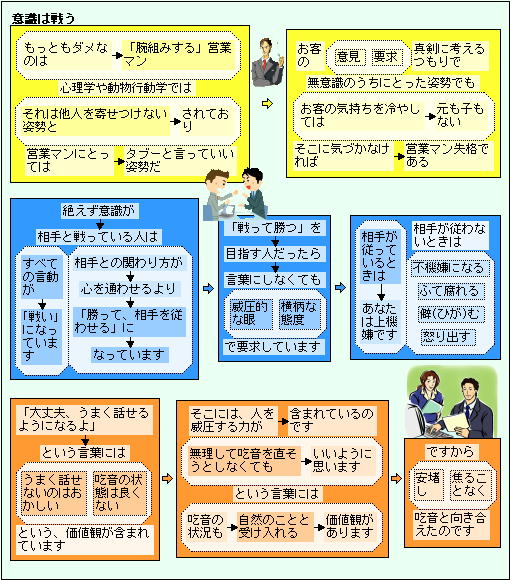

絶えず意識が相手と戦っている人!

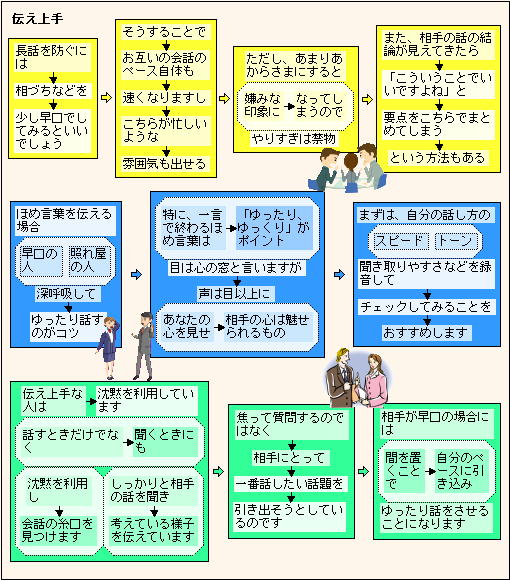

伝え上手な人は沈黙を利用!

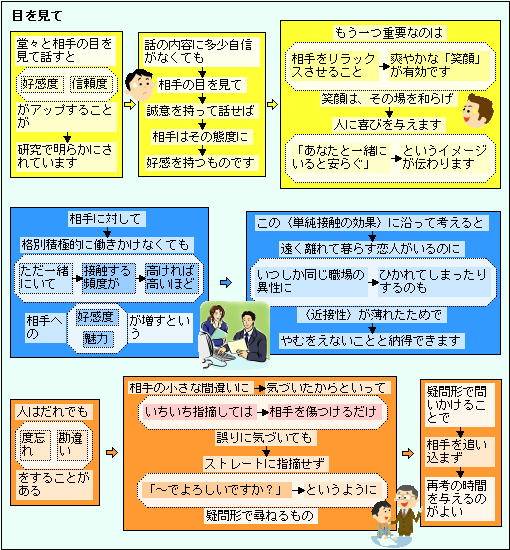

堂々と相手の目を見て話す!

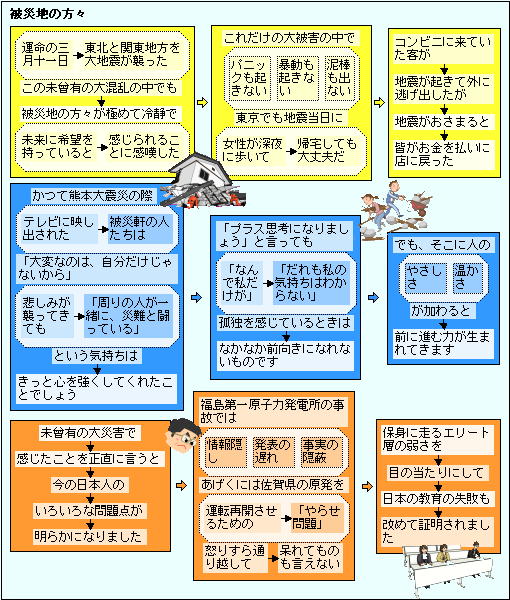

被災地の方々が極めて冷静で!

地震災害が増えてきています。それも冬の季節に起きています。温暖化で地球の温度が上がると、冬場に起きるのでしょうか??

日本においては、災害時は盗難などの犯罪はあまり起きなかったのですが、最近は少しずつ増えてきているようです。

子供が育つ環境が影響しているのでしょうか。

昔は、ガキ大将がいて、安全対策がされていない自然の中で遊ぶことが多く、ガキ大将が年下の子供達の安全を守っていました。

下の子は、そのような行動を見て、いろいろと学んでいました。当事は4、5歳から12、15歳くらいまで一緒に遊ぶこともあり、体力差がかなりある中で、安全を守って遊ぶノウハウがあったようです。

このような環境で育っていたので、災害で弱っている人達にも、いろいろな配慮が充分に出来ていたのでしょうね!

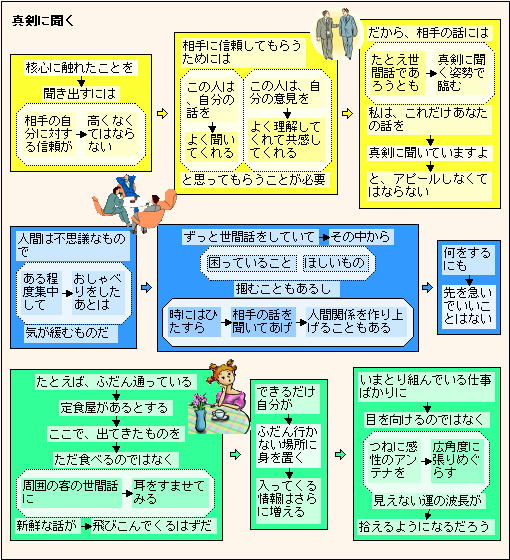

世間話であろうとも真剣に聞く姿勢で臨む!

話しをする時、「すれ違い」が時々発生します。相手の話をよく聞いていた時でさえ、発生することがあります。

特に、男性と女性が話しているのときです。これは、基本的に脳の構造が異なっているためでしょう。

それと、育った環境の違いでも、すれ違いが発生しているようです。

例えば、ロシアのように戦争で死ぬことがそれほど苦ではない国です。

第二次世界大戦では、ソ連軍の戦死者は2700万人から30000万人だったそうです。中国が2000万人位、それに対して日本は300万人位だそうです。日本の10倍の戦死者を出しながら、戦争に対して否定的ではないのです。

このような風土の違いがあると、なかなか話しが通じないですね!