宴会などで困るのは、酒を飲み過ぎて泥酔した人に対する困りごとです。

組織内で、あるいは日常生活の中で、何かしらのストレスがある人が、酔った勢いで絡んでしまうことです。

こんな「まとわり」を敬虔すると、あるいは、そんな話しを聞いてしまうと、宴会には参加したくなります。

軽めの「まとわり」でも、若い人は参加したくないのでしょうね!

カテゴリーアーカイブ: つながり

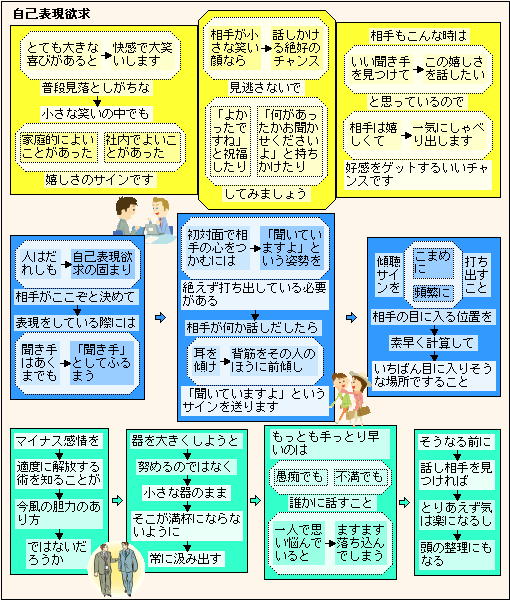

だれしも、自己表現欲求のかたまり!

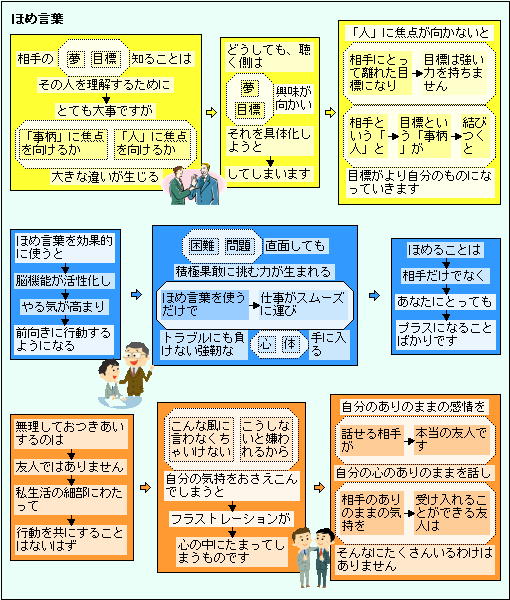

ほめ言葉を効果的に使うと!

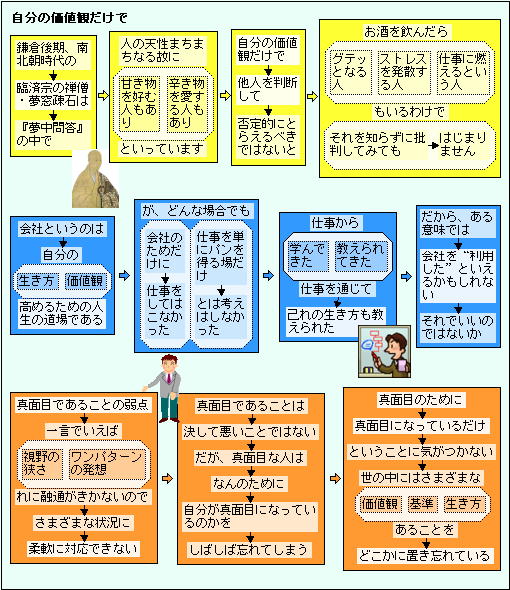

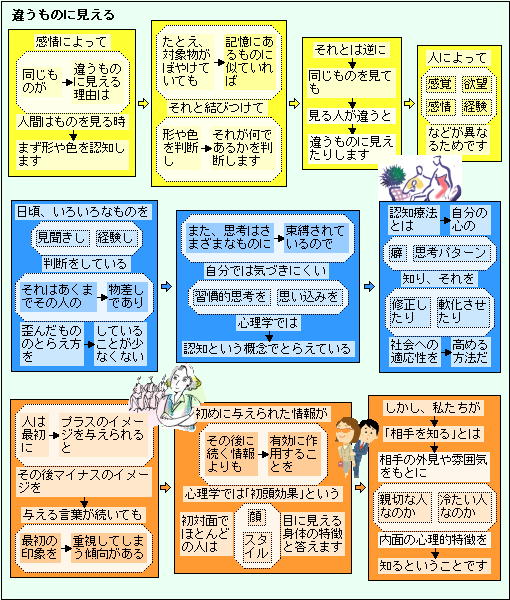

自分の価値観だけで他人を判断するのは?

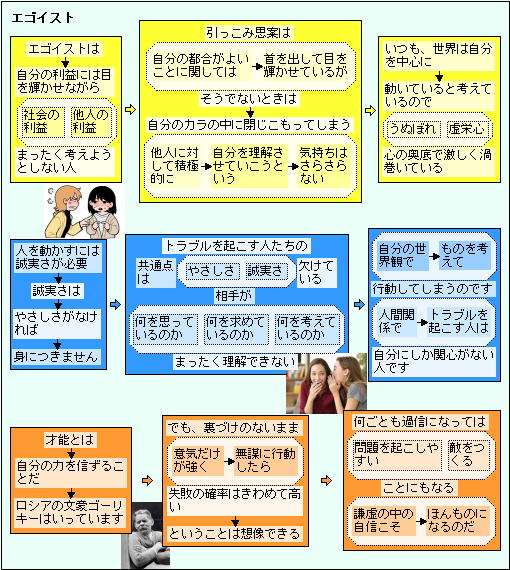

自分にしか関心のないエゴイスト!

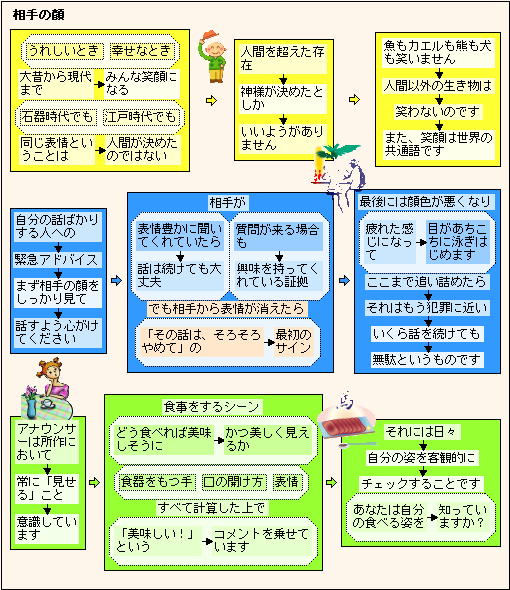

相手の顔をしっかり見て話すよう心がける!

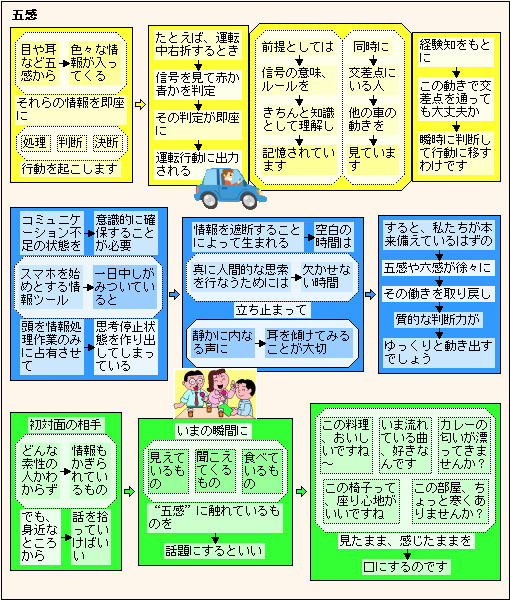

“五感”に触れているものを話題にするといい!

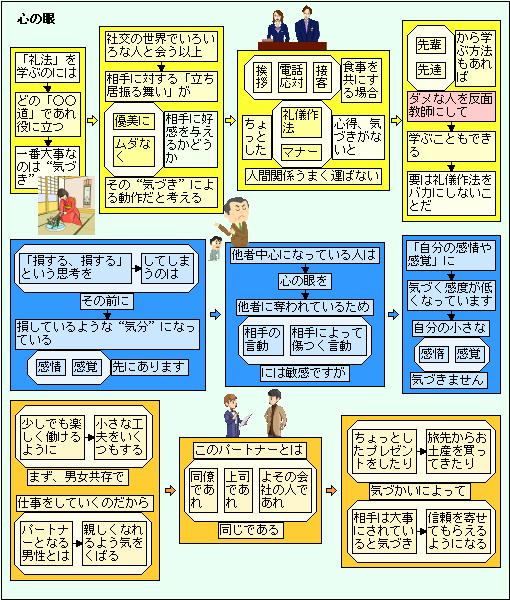

人間関係で大切なのはたった一つ、それは「礼節」!

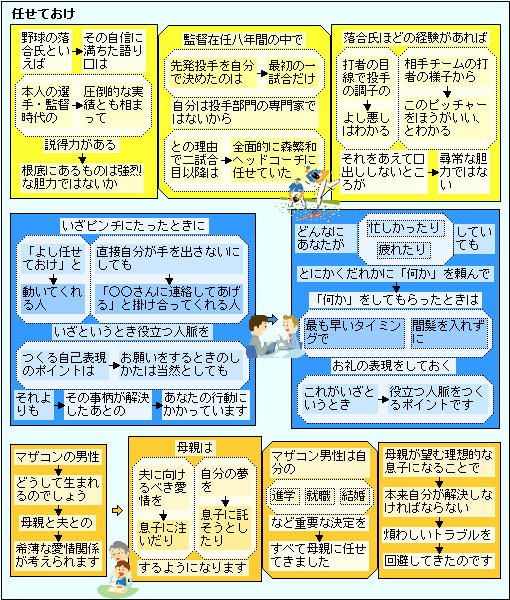

「よし、任せておけ」と動いてくれる人、いますか?

自分ですべてやろうとする人、大事な仕事とでも人に任せられる人、違いはどこにあるのでそうか。

自分の出来ることを正確に把握し、また、任せる人の出来ることを正確に把握できる人なのでしょうか。

それとも、ただ面倒がる人なのでしょうか。

子ども時代から、五感が発達した人は、自分が出来ること、出来ないこと、正確に判断できるようです!

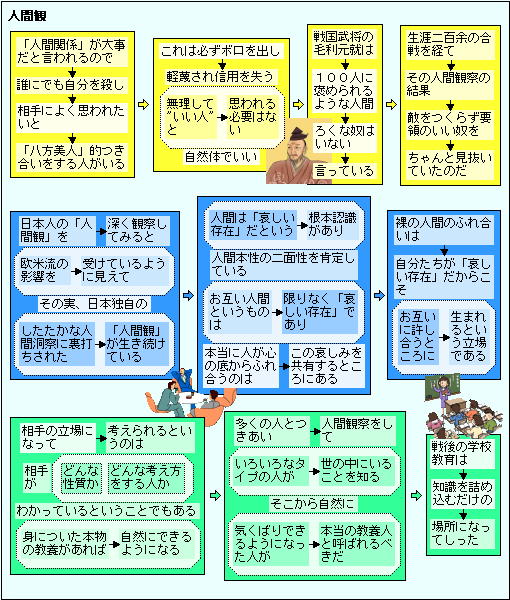

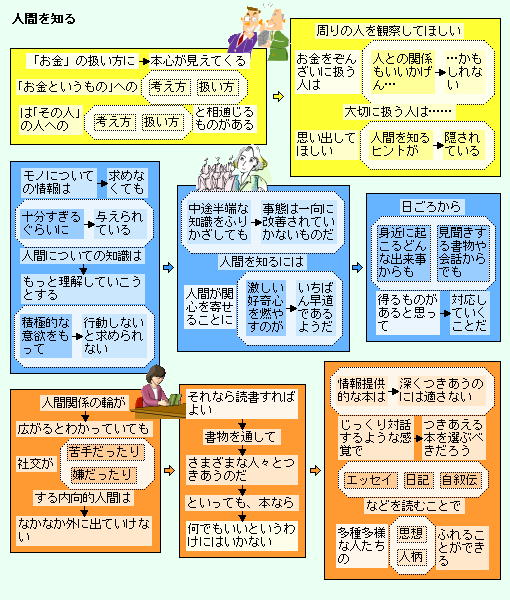

日本人の「人間観」、欧米流の影響を受けているように見えるが?

他者中心の人は、心の眼を他者に奪われる!

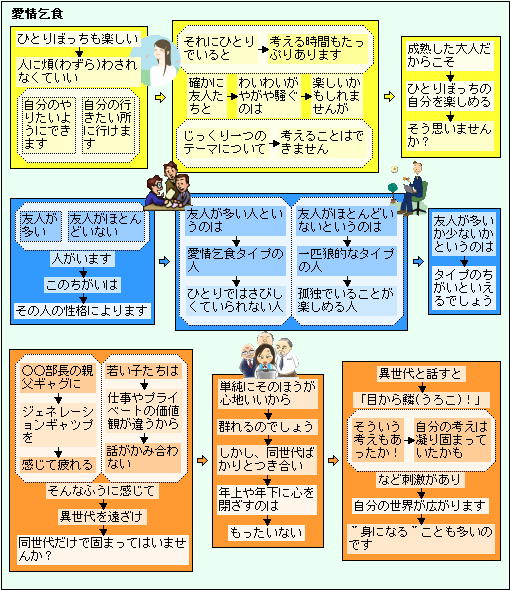

友人が多い人というのは、愛情乞食タイプの人!

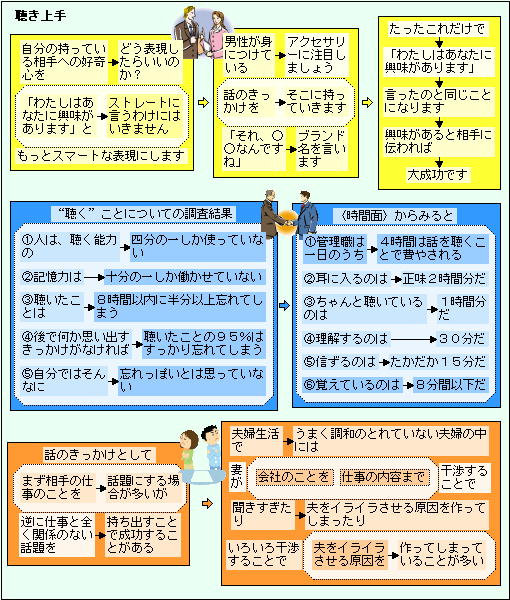

“聴き上手”は、言葉を変えていえば〈思い遣り〉のこと!

あまり歩かず脳に伝わる刺激が乏しいと、脳は活発に動かない!

「歩く」ことが最近話題になっています。舗装された道を歩くのと、山道や川原などの未舗装の道を歩くのと、舗装道路を歩くのでは、脳に対する刺激に違いがあるのでしょうか?

むかし、大きな川には「渡し」があったのでしょうが、小さな川には無かったので、歩いて渡っていたのでしょう。

最近、川幅が10mほどの川を、棒(竿)を持って川底をさぐりながら渡っている人を初めて見かけました。むかしの人もこのようにしていたのでしょうか?

修験者が持っていた金剛杖を思い出しました。これも川を渡るときに使用していたのでしょうね。鈴がついていると熊除けにもなりますね!

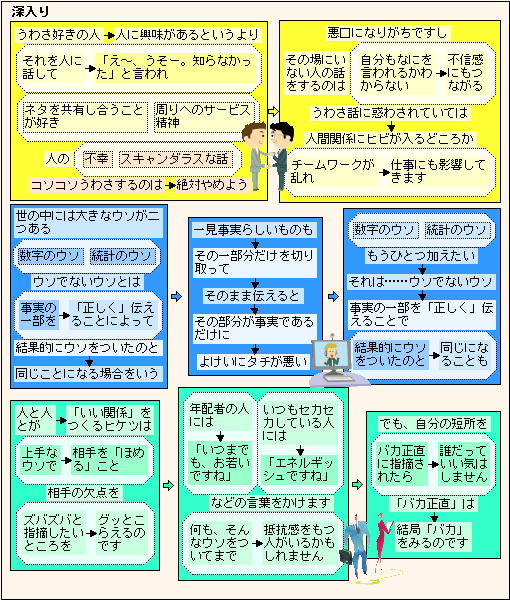

プライベートに深入りするな!

テレビ番組で、ウソについての実験。3歳~6歳位までの子供に対し、ウソをつくかどうか実験した。すると年齢が上がると、ウソをつく確率が上がっていた。

また、「目はウソをつかない」と思っている人が多いが、これも事実と異なっているそうで、平気で相手を真っ直ぐ見ながら、ウソをついていることもかなりあるとのこと。

どうも人間は社会で生きていくために、ウソをつく習性を当然としているようです。

言っている本人も、ウソと自覚しないままウソをついているようです。