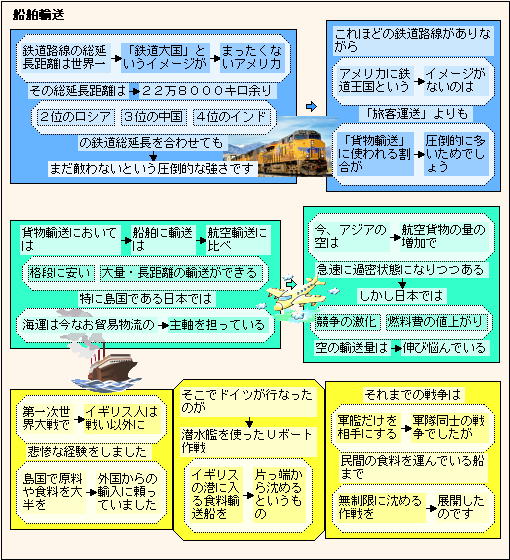

| 現在の貨物輸送はトラック中心です。これは荷物の流れが効率的なためです。そして、ほとんどの道が無料で走れるので(自動車税やガソリン税は支払っているのですが)、物流コストが安くて済みます。そのためか、地産地消の重要性がなくなり、生産・製造のコスト低減が優先されてきました。その結果、ガソリンや軽油を大量に消費するようになってしまいました。 これからは、脱炭素社会を目指すため、大きく見直されるときが来るのでしょう。しかし、まだ地産地消が中心となるという時代は、まだ来ないようですね。 そして、修理しながら永く使うという製品・品物も、なかなか世の中に出てこないですね! |

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

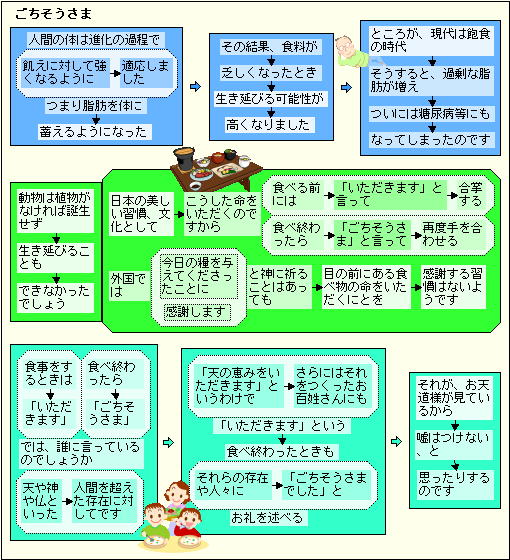

「いただきます」「ごちそうさま」は誰に!

パソコンがあったらいいな!

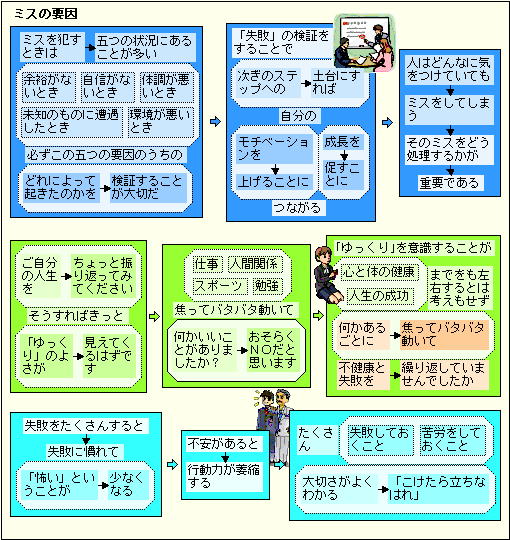

グズグズ延ばしから抜け出るコツ!

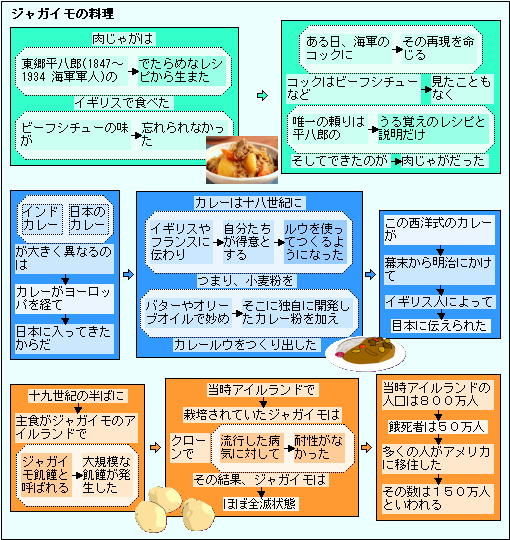

ジャガイモ(馬鈴薯)の料理はヨーロッパから!

| アイルランドは全人口の3分の1が食料をジャガイモだけに頼っていた。しかし、1845年から4年間にわたってヨーロッパ全域でジャガイモの疫病が大発生した。その時のアイルランド島は、死者が出ているにもかかわらず食料がアイルランドから輸出されるという状態が続いた。政府の救済措置の対象は、土地を持たない者に制限したため、小作農が救済措置を受けるためにわずかな農地と家を二束三文で売り払う結果となり、これが食糧生産基盤に決定的な打撃を与え、飢餓を長引かせることになった。 この飢饉で、アイルランド人口の少なくとも20%から25%減少し、10%から20%が島外へ移住した。約100万人が餓死および病死し、主にアメリカ合衆国やカナダへの移住を余儀なくされた。 このとき米国に移住したアイルランド人のなかにいたのが、後の大統領、ジョン・F・ケネディの曾祖父にあたるパトリック・ケネディでした。 また、あのウォルトディズニー社を創ったウォルト・ディズニーの曽祖父も、1845年に起きたこのジャガイモ飢饉の折に、米国へ移住した一人だったのです。 |

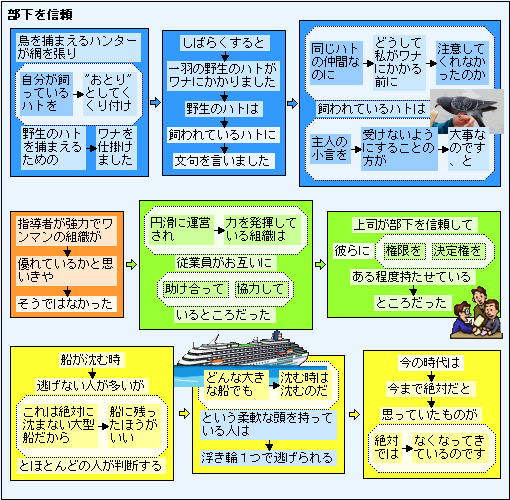

上司が部下を信頼して権限を!

| 社会においては、多くの人達は仲間よりは上の者(組織では上司)を重視します。多くは利害関係が関係しているようです。もちろん尊敬できる上司の場合もあるのでしょう。 農耕社会がはじまって、一家が必要とする食料以上に収穫できるようになると、物々交換がはじまりました。そして、より生産性を上げるため栽培技術が上手な人の言うことを聞くことがメリットを生むため、その人に従うようになりました。 軍も、戦いが強い人に従えばメリットが大きいため、その人に従うようになりました。 自給自足ができる地域では、経済がそれほど発達していないため、生物本来の姿である「子孫を残す」ということが第一優先です。そのため、生きることの経験が豊富なお年寄りの言うことに従うようです。 地球環境が大きく変わったとき、自然条件が厳しいところで自給自足をしている人達が、ヒトの生き残りに有利な時代がくるのでしょうか? |

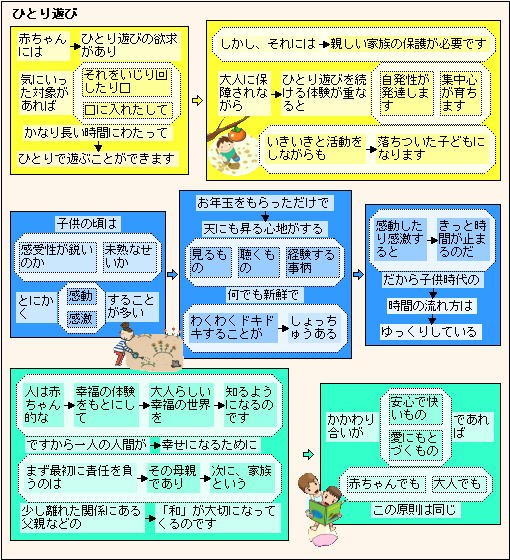

赤ちゃんは感動したり感激すると時間が止まる!

| 現代の子育ては、両親と保育士さんが担当するようになっています。これは核家族という形態が社会に定着した結果ですね。むかし(父系社会)は、父親の祖母が子育ての中心になっていました。もっとむかし(母系社会)は、母方の祖母が孫育ての中心でした。その方式がヒト属の生き残りにとってベターな方法だったのだと思われます。その理由は、生物の面から考えると、男性と女性を決めるXYの染色体が引き継がれる確率からいえば、母方の祖母の場合は、孫は性別に関係なく自分のXの25%を受け継いでいて違いはありませんが、父方の祖母は、孫娘に自分のXのうちの50%もの遺伝子を受け継がせることになりますが、孫息子の場合には0%となります。これは孫育てに、孫の男女差別が発生する可能性があるかもしれませんね。母方の祖母が孫たちを育てた方が、子育ての差別が少ないのがその理由だったのでしょうか! |

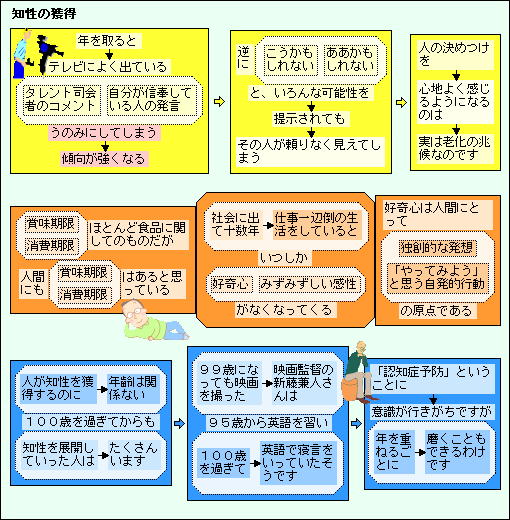

知性を獲得するのに年齢は関係ない!

| 思考の老化防止のため、まず「ほんとかな?」でスタートし、次ぎに「提示されていることの反対のやり方だと、どうなるかな?」と頭を使うと、思考の老化を防ぐことができるのでしょう。 現在は専門家指向が高くなっているようです。これが思考老化の原因になります。また、ネットでの検索の結果がAIの活用で、ますます情報が絞り込まれてしまいます。情報を絞ると多様な考え方ができなくなってしまいます。 また、社会のしくみが整備されればされるほど、考え方が固定化します。 極端な例ですが、「一夫一婦制度が人類が生き残っていくために一番有効な制度か?」と問われたとき、新コロナが蔓延している現在、数人の子供ができ、その中で「免疫力が強い子供が生き残っていく」と考えた場合、その可能性を広げるには「一婦多夫」で、多彩な遺伝子を持つ子供をつくったほうが人類が生き残れるのではないか、という思考もあります。実際に現在もそんな社会は多少ですが存在しています! |

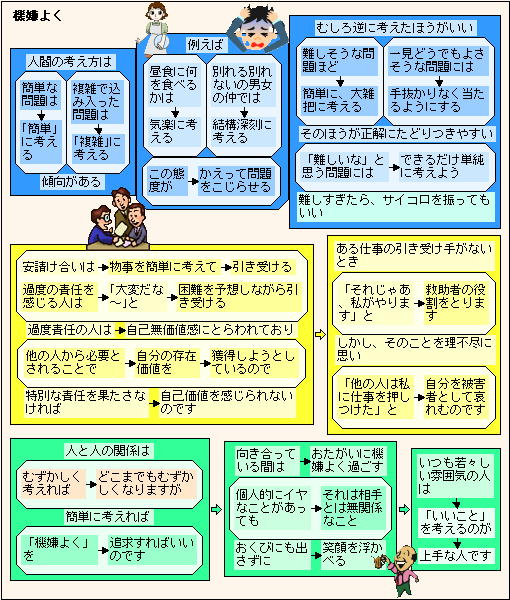

人と人の関係は「機嫌よく」を追求!

自己投資は年収の1割以内ならOK!

| 出身大学や資格に頼る時代は終わりつつあるようです。AIの進歩は、予測できないほど早く、知識をベースにした資格は、不要になってしまう可能性が強くなってきています。 AI中心の時代になった時、どの言語が専門分野において有効か、という現象も起きてくるのでしょう。単純な言語はAI化は行いやすいのでしょうが、機能的にはどうなのでしょうか。 自分で、本をもとに8万件以上の日本語のデータベースをもとに、単語検索をしながら、いろいろな知識を組み合わせ遊んでいる私からみると、日本語はAIには難しい部分が多い面があるようです。また、地域・時代によって意味の解釈が少し異なるため、より難しいのでしょう。 ただ、この面が、より面白く、意味深いものができる可能性を秘めていると思われます。 |

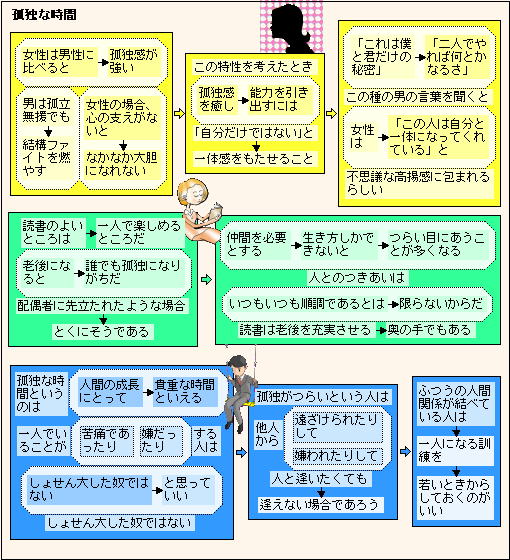

孤独な時間というのは人間の成長に必要!

| 男女の不平等が社会的な問題とされています。平等とは「差別をせずに同じようにするこ」。「平」はやすらか、おだやか。「等」は、同じものをそろえて整理する。という意味もあります。もし、男女(男女に限らず)違いがあるのなら、その違いを考慮しながら、「おだやかなになるように、そろえ整理する」というように解釈することもできると思います。 他の生物が人間を見れば、どれも同じようにしか見えないのでしょう(人がサルを見ても、なかなか見分けがつかないように)。普段、他の人を見るときに、無意識に何かしらの違いを見つけようとしています。違いにしか目が向いていないのでしょう。サルが、人間のテストの点数が100点と20点の人の違いを意識するのでしょうか? そういえは、テストには記述問題がありますが、先生が点数をつけるとき(100点満点の時)100点以上の点数をつけたいこともあるのでしょう。昔は103点とか、105点とかをつける先生がたまにおられましたが、点数をパソコンに入力するようになり、100点以上は受け付けられなくなっています。これも平等ですね! |

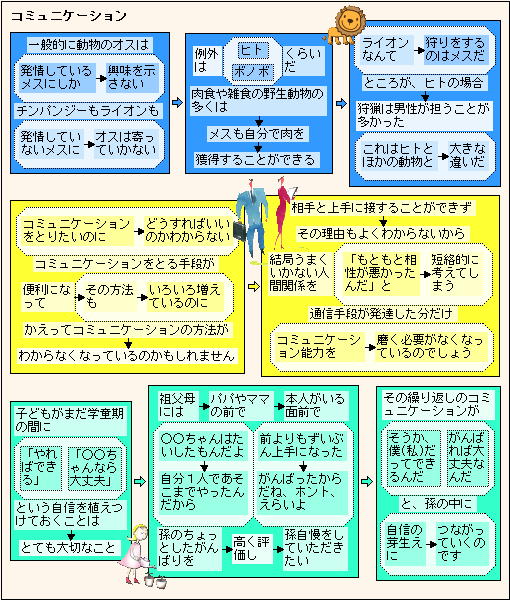

コミュニケーションをとりたいのに!

| ライオンのオスは、家族とどのようにコミュニケーションしているのでしょうか? 家族に対する役割は、縄張りを守ること、人間で言えば武士が田畑を守るようなものでしょうか? しかし、食べ物を入手する働き(ライオンで言えば「狩」、人間で言えば、数千年前からは「農作業」)は行いません。 農民と武士のコミュニケーションがそれほどないように、役割を中心に集団を作っていれば、それでいい、ということなのでしょうか? 今の社会では、家族のコミュニケーションがものすごく大事なものとして、情報が発信されています。でも、1970年代頃まででしょうか、「亭主元気で留守が良い」が常識でした。ほんとうはどちらが良いのでしょうか? 2012年の研究では、夫婦で、男性が仕事で最も忙しい40代のとき、女性の幸福度が高く、男性の年齢が上がって行くにつれ、女性の幸福度が下がっているそうです! |

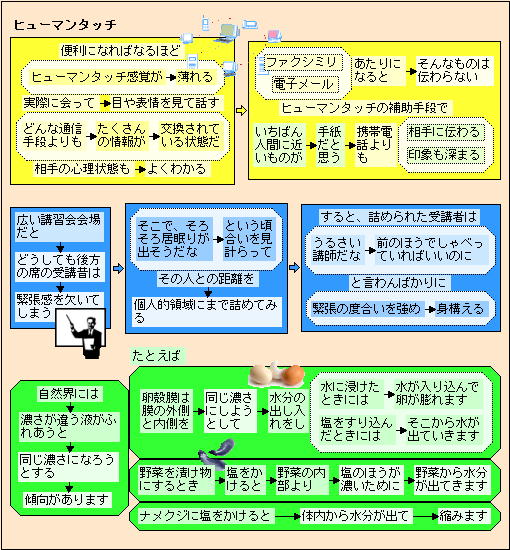

ヒューマンタッチ感覚が薄れていく!

| 新コロナ伝染病で、人同士の接触が難しい状態が続いています。これが原因で人づきあいも下手になっていくのでしょうか? 人付き合いが下手になってきたのは、昭和の高度成長期の少し前から、電話が普及し、核家族が増えていき、その後は、携帯電話になり、インターネットが拡大した結果なのでしょうか? 言葉による情報が多量になってきた現在でも、「痛みに関する言葉」は、オンライン診療がささやかれている現在でも、まったくといっていいほど整備されていないですね。方言の中には、その地方特有の病気に対する言葉が多くあると思われるのですが、一般的な言葉にはなっていないですね。 数万年かけて人同士が築いてきたノウハウ、特に視覚や言語以外の感覚が鈍くなってきているのでしょう。 また、人だけでなく、自然が発している危険信号を受信する感覚も、劣化しているようです! |

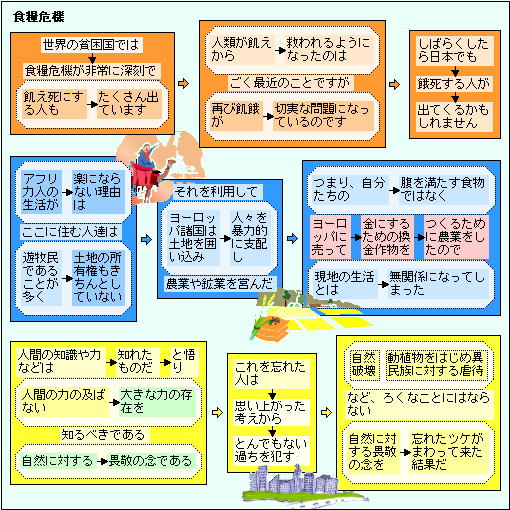

食糧危機も控えています!

食糧問題が深刻化すると予想されています。昔の八百屋さんや魚屋さんは、夕方近くになると売れ残り対策のため、お客さんに、その家の家族構成を考慮しながら、料理の仕方を教え、売れ残りそうな食品をなんとか売る店がありました。しかし、現在のスーパーはお客さん任せで、売れ残りそうな食品を使った料理の仕方を教える店などはありません。今の技術では、店の入口のディスプレイを数台置き、売れ残りそうな食材を使ったいろいろな料理を流し、それをお客が選択し、人数と割増率(たくさん食べる家族がいるので1割プラスとか、5%マイナスとか)を入力すると、お店がその量をひとまとめにして準備し、レジで領収書にQRコードを印刷、それをスマホなどで読み取れば、その料理方法の説明した画面にたどり着くようなサービスを、お客に提供するようなお店があるといいのですが。地域によってはもうあるのかな?

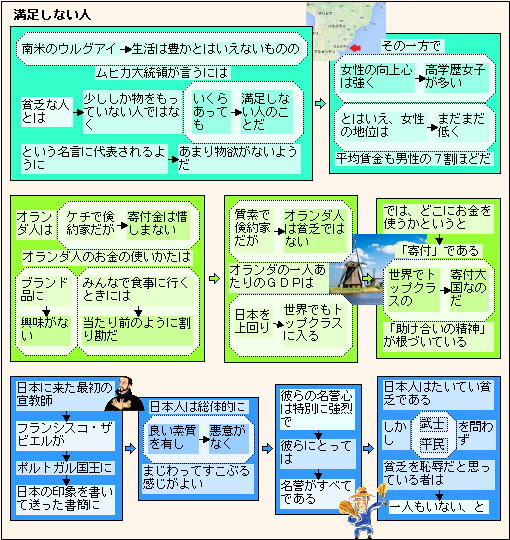

貧乏な人とは、いくらあっても満足しない人のこと!

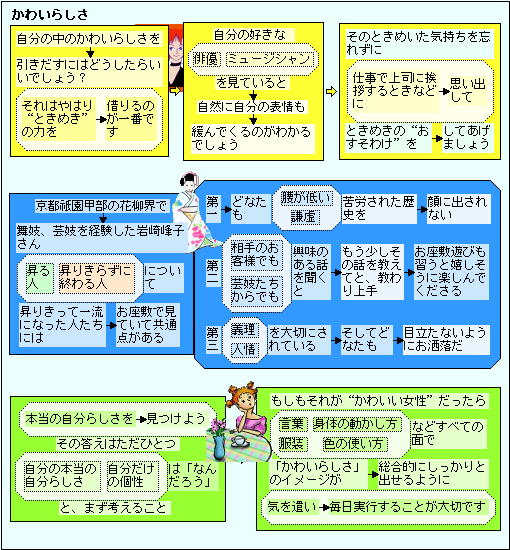

自分の中のかわいらしさを引きだす!

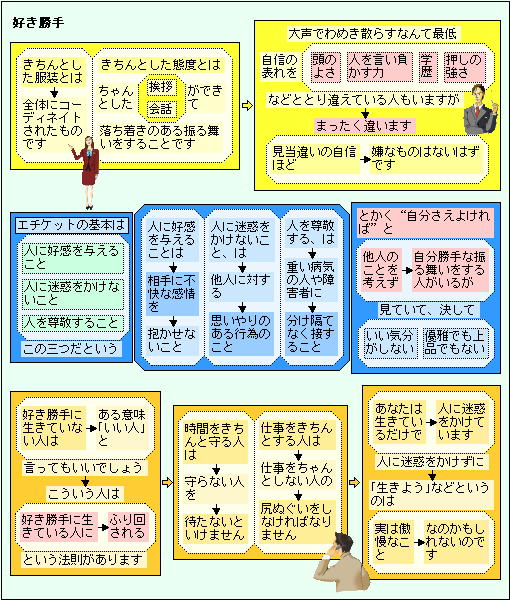

好き勝手に生きていない人は「いい人」!

新コロナで疫病が蔓延しているときのエチケットの代表は、正しくマスクの着用をすること、なのですが、「オレは好き勝手に生きるんだ」と主張したいのか、マスクを着用しない人がいます。

少し昔までは、疫病が流行したとき、対策をしなかった人の多くは自然淘汰されてきたのでしょうか? 医療が発達してくると、自然淘汰から経済格差へと移行するのでしょうか? これも広い意味で自然淘汰なのでしょうか。

サルの社会でも、オスサルの中には群れから離れて単独で生きるサルもいます。そして、いろいろな群れに入ったり、出たり、その中には長期間単独で暮らすサルもいるそうです。人間も、集団の中から離れる人もいますが、集団の中に入り込もうとする人もいますね。