NETやスマホを使った犯罪が多発しています。犯罪者は比較的若い人が多いのですが、その人達の親はどのように考えたらよいのでしょうか?

人間の脳が大人になるのは25才程度だそうですが、それまでどのように育てれば良いのでしょうか。

核家族が一般化し、社会で子どもを育てるという感覚が消えてしまい、犯罪者だけ、またはその両親が責任があるという社会になっています。

核家族という社会は、人類が初めて経験している社会体制だと思うのですが、その特性に応じた社会は、いつになったら整備されてくるのでしょうか!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

腸内細菌叢の重さは約2kgにもなる!

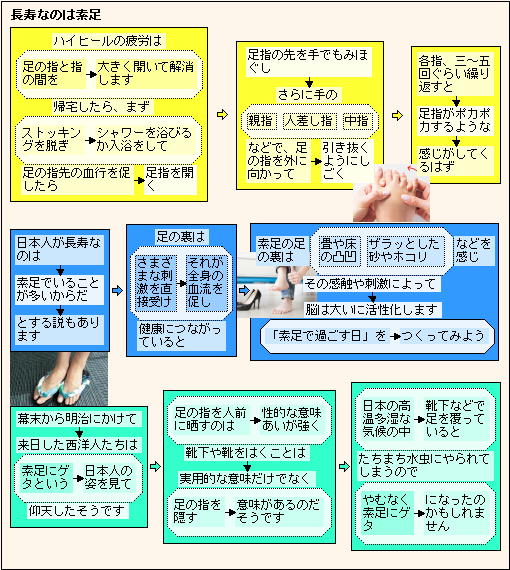

日本人が長寿なのは素足でいることが多いから!

靴に小さな石が入ると、足の裏は直ぐ痛みを感じます。足の裏はすごく敏感ですね。私の小学校からの友達が、中学に二年の時高熱が続き、視力を失いました。その友人が言っていたのですが「足が目の代わりだよ」といって靴の底で地免を探っていました。

足の指を使っていますか?

足の親指側に力を入れると、足の内側の筋肉に力が入ります。足の小指側に力を入れると、足の外側の筋肉に力が入ります。

膝に人工の関節を入れた人が、足の指に力を入れることを意識して歩くようにしたら、ずいぶん楽になったと話しておられました。

冬場はポケットに手を入れて歩きがちなので、足のそれぞれの指の力加減でバランスをとりましょう。脳の活性化につながるかもしれません!

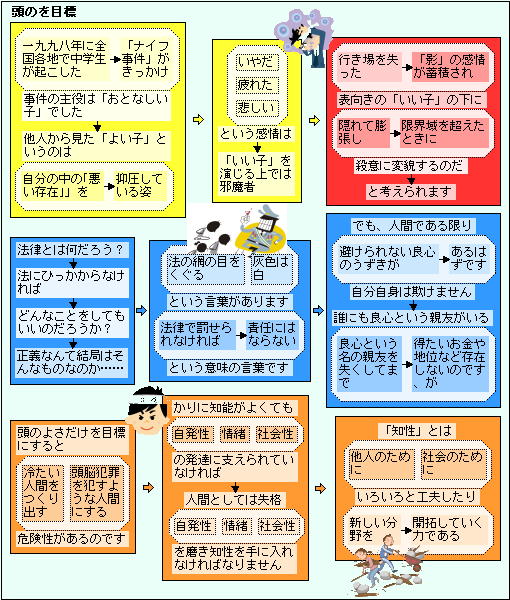

頭のよさだけを目標にすると!

高校までに法律を学ぶ機会は多くありません。憲法は若干学ぶのですが、商業高校以外では、民法や商法を学ぶ機会はほとんどありません。

私は商業高校だったので、民法と商法の学課がありました。両方とも同じ先生だったのですが、最初の学習の場面で、「法律は最低のマナーだから………」で始まりました。この意味は、最低のマナーを守ればよいではなく、もっと上のマナーを目指せ、という意味で理解しました。古くからの商人の町でしたから、長く商売を続けて行くには、法律を守るだけではやっていけない、という意味も含んでいたのでしょう。

立法を行う国会議員すら、最低のマナーである法律を守れない人もいます。国会での質問以外では、名誉毀損になりそうな質問をしている議員もいます。これらを見習ってしまうと、見習った人の人生は、終わってしまいかねないですね!

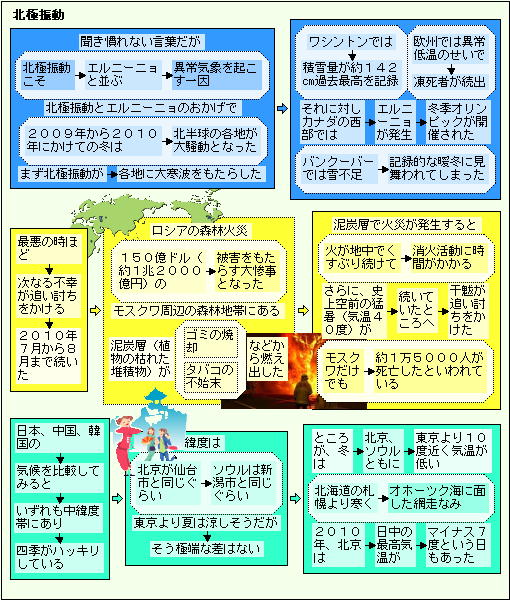

北極振動も異常気象を起こす一因!

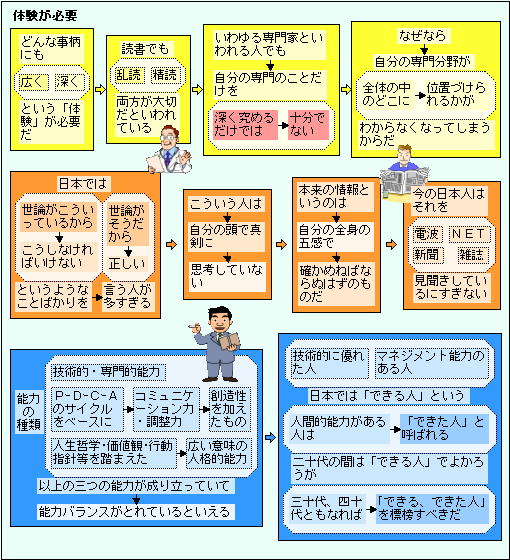

広く、深くという「体験」が必要だ!

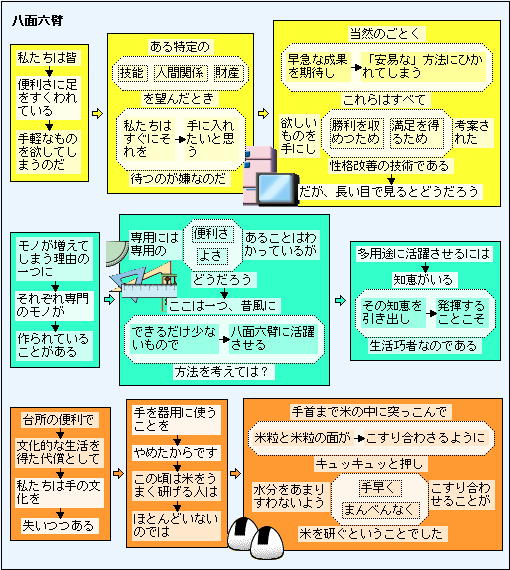

少ないもので八面六臂に活躍させる!

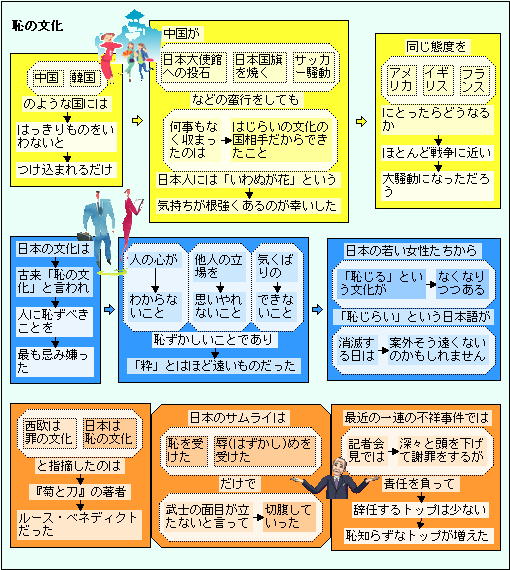

日本古来の「恥の文化」は!

日本は「恥の文化」と言われています。自分の価値観より、周りの価値観の方が重要です。これは災害が多い社会で生きるための知恵なのでしょう。

しかし、災害がここ数十年は少なかったので、平和ボケしてしまい、恥の文化の説得力は少なくなりつつあるようです。

ただ、これからは災害が増えてくる雰囲気があります。電気が止まり、水道が止まったとしたら、水はどのようにしかすか?

たとえ給水車が来たとしても、運ばなければなりません。お年寄りや病気の人、女性の人、二階や三階ならともかく、それより高い階にお住まいの方は、男性でも大変です。飲み水くらいならなんとかなりそうですが、それ以外は助け合いがなければ難しいですね。

やはり、周りのある程度配慮しtた生活スタイtるは必要なのでしょうね!

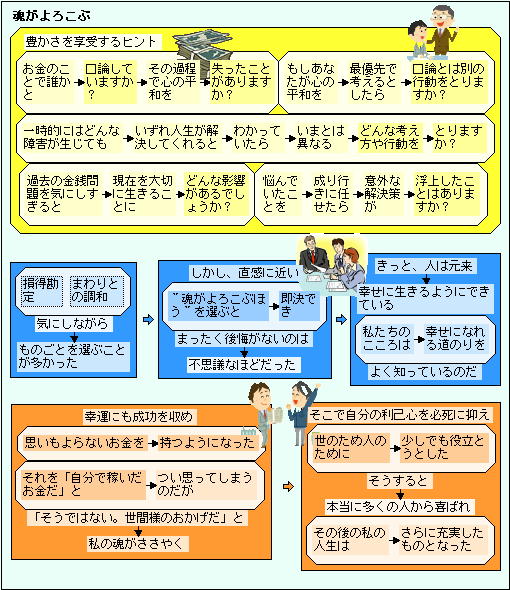

"魂がよろこぶほう"を選ぶ!

物をたくさん持つよりも体験を重視!

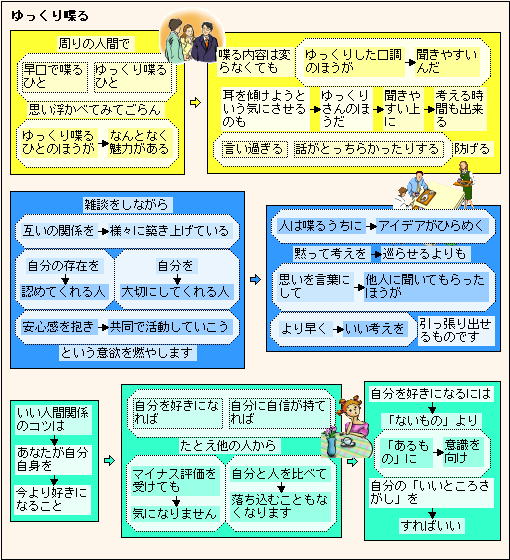

雑談をしながら互いの関係を築く!

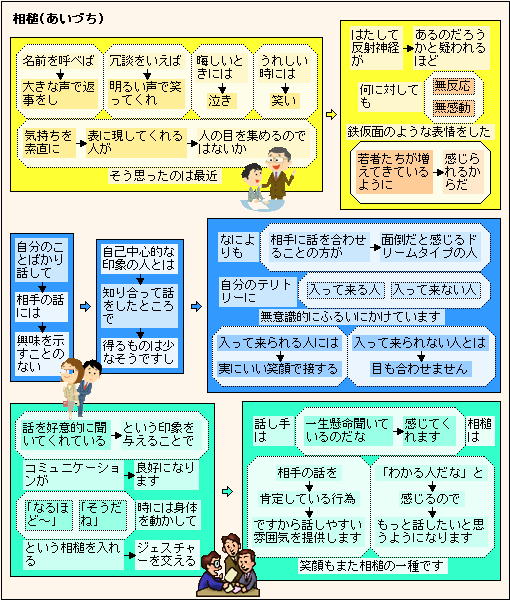

相槌は、話を好意的に聞いてくれている!

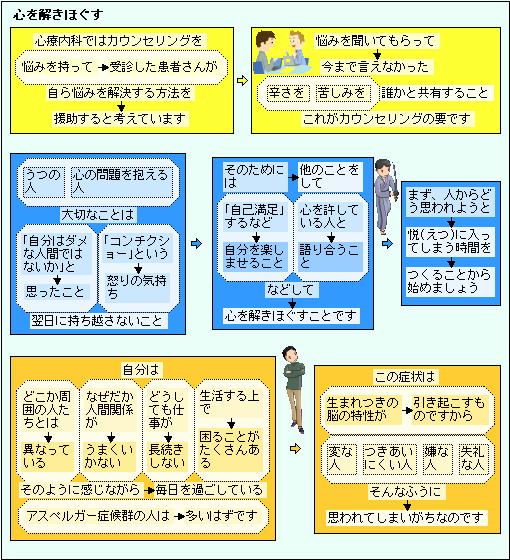

まず、心を解きほぐす!

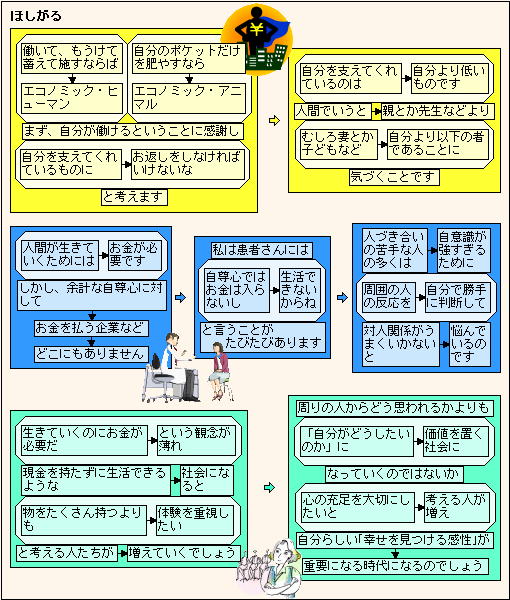

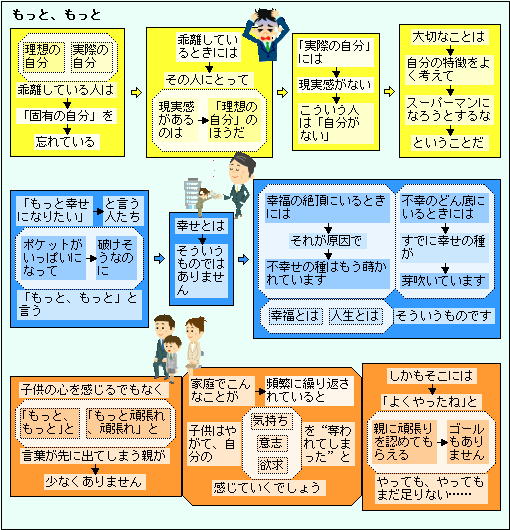

「もっと、もっと」と!

なぜ、自分より下の人や子供に、「もっとガンバレ」と言ってしまうのでしょうか?

取り組み方を、具体的に「こう考えれば……」と方向を示す言葉が必要なのでしょうね。

知識教育が進んだ結果、自分でいろいろな情報を五感で収集し、それをもとに対応策を考える人が少なくなってしまいました。むかしのように「やって見せて、見て盗め」が成立しにくくなっています。

知識は、基本的には過去のもの、そして、何かしらの資料、あるいは測定が出来るもので成り立っています。

最近、研究者の方のラジオ番組を文字化しました。それと、その研究者の方の本を読んでみると、ラジオの方が参考になりました。

本は、既に確定したものを修飾した表現になっています。しかし、ラジオでは「……かもしれないですね」という情報も含まれています。多少曖昧でも、それで良いのでは、と思います!

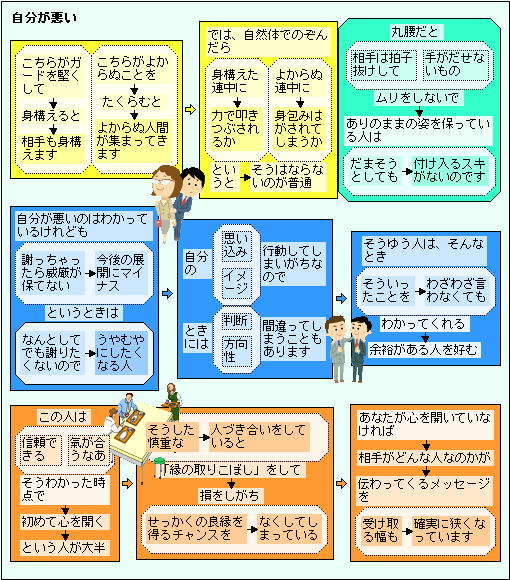

悪いのはわかっているけれども!

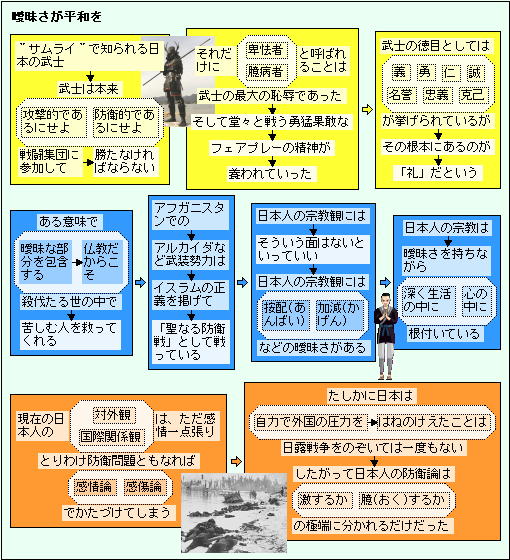

殺伐たる世の中で「曖昧さ」が平和を!

まず傾聴することに専念すること!

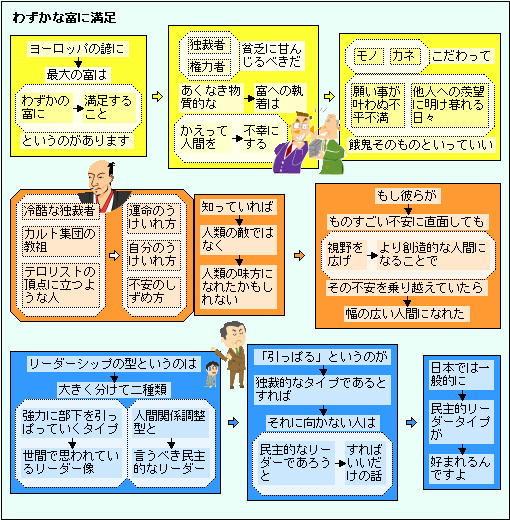

最大の富はわずかな富に満足すること!

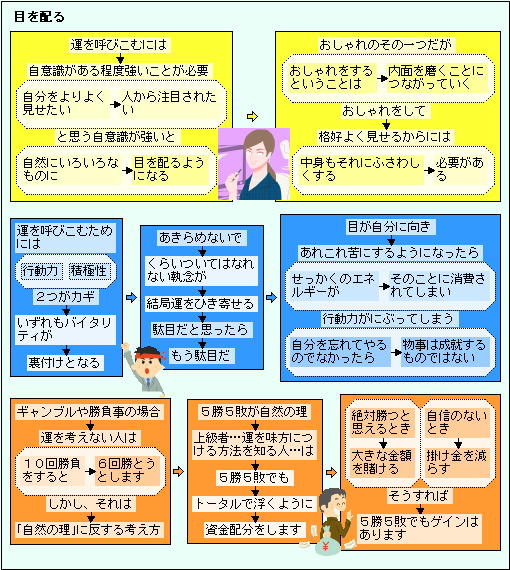

自然にいろいろなものに目を配る!

自然にいろいろなものに目が行くようになると、気づきが多くなります。

例えば、ホームページだ町を紹介する写真を撮っていると、カメラを持たないで歩いているとき、あるいは、クルマを運転しているときなどでも、自然に周りに目が行きます。

また、いろいろな歩き方をテストしていると、足の使い方だけでなく、腰の動き方や上半身の動きなどにも目が行きます。高速道路のパーキングエリアの人達の歩き方、坂が多いところに住んでいる人達の歩き方など。

それに加え、サッカーでボールを蹴るとき、テニスや卓球でラケットでボールを打つとき、これらは足と腰と手と、肩が右側(あるいは左側)が同一方向に動いています。むかしの「ナンバ歩き」のようなからだの使い方のようです。

興味の範囲を広げ、自然に、いろいろなものに目が行くようにしておきたいものです!