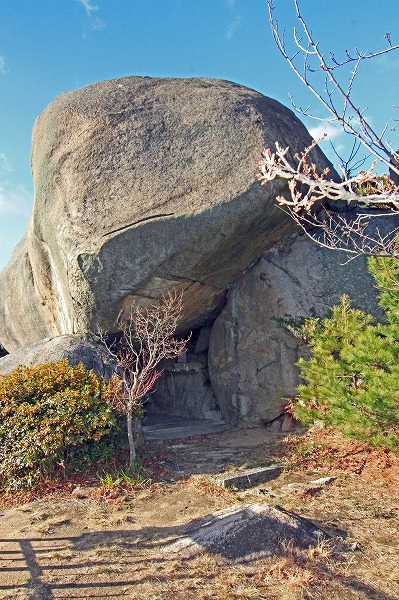

岩屋を正面から見ると、ほぼ三つの岩で岩屋ができている。上の大きな岩が、岩屋の天井部分になっており、その大岩を支えているのが両側の二つの岩で、それぞれが岩屋の左側面と右側面にある。

下の岩に、大きく湾曲した上の大岩が乗っている。後にもう一つの岩があり、上の大岩を文えているようです。 古代人が造営したとも言われています。これだけの重量をどのように動かしたのでしょうか? 確かに岩の重なり方は人工的とは思えるのですが。

12月 2023のアーカイブ

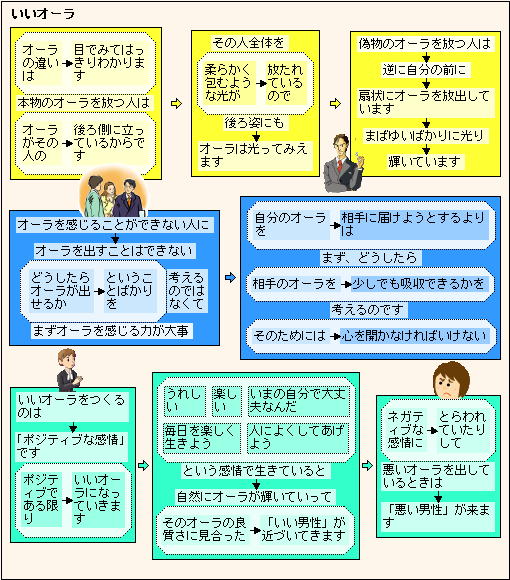

いいオーラは、ポジティブな感情から!

相模原 南西 小田原北条時代お堂を再建「長松寺」

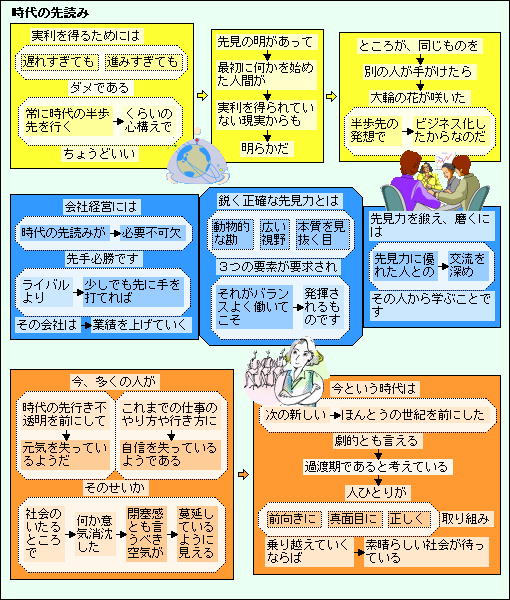

時代の先読みが必要不可欠!

尾道にこんなところが「日比崎 竜王山石仏群」

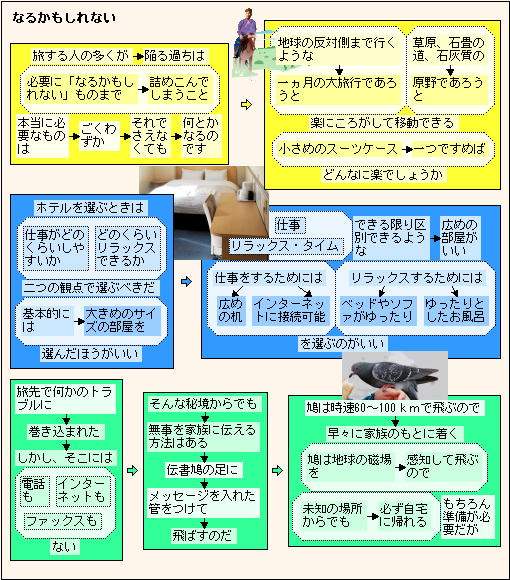

必要に「なるかもしれない」ものまで!

鎌倉 腰越 日蓮にぼたもちを供養した「法源寺」

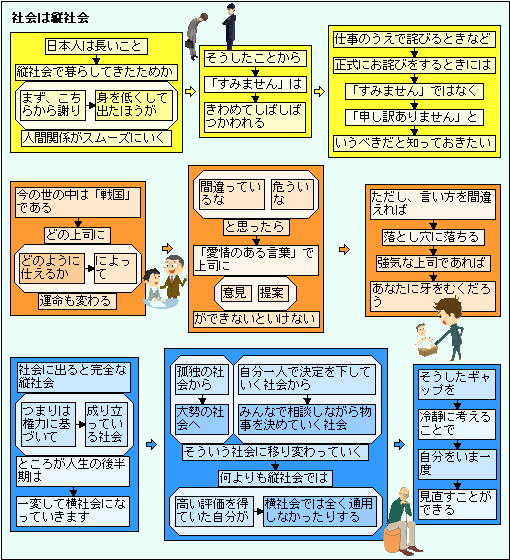

社会に出ると完全な縦社会!

社会に出ると、学生時代の横社会から、縦社会に変わります。しかし、この縦社会は、昔の縦社会とは違っています。

現在の縦社会は、下の者が、上のご機嫌を伺う、というスタイルです。しかし、昔の縦社会は、リーダーが、下の者の能力や性格を考え、その人が一番能力を発揮しやすい環境に、置くことを考えていました。

ソ連の捕虜になった、第二次世界大戦の日本兵捕虜の班長ですら、班員の性格や能力を見極め、配置していました。

これは、子供時代に、ガキ大将を中心に、年齢が10歳以上離れた子供達が、一緒に遊んでいので、ガキ大将は、下の子供達の能力を考えながら、安全を確保しながら、みんなでいかに楽しむかを、考えながら遊んでいました。

例えば、ソフトボールで遊ぶとき、中学生がピッチャーで、小学3年生がバッターの時、力一杯投げますが? 手加減して投げることを学んでいました。

しかし、そのような体験がある世代は、昭和15年(1940年)生まれ位まででしょうか!