807年(大同2年)に弘法大師によって建立されたと伝わる。古くは、七堂伽藍の備わった寺院だった。飯山観音の入口ともなっている小鮎川に架かる朱塗りの橋は「庫裡橋」と呼ばれ、金剛寺の庫裡に向かって架けられていたといわれている。

鎌倉時代には、鎌倉の覚園寺や金沢の称名寺とも繋がりのある律宗寺院として栄え、相模国の華厳学研究の拠点としても栄えた。天文年間(1532~1554年)に曹洞宗に改宗され再興されている。

10月 2020のアーカイブ

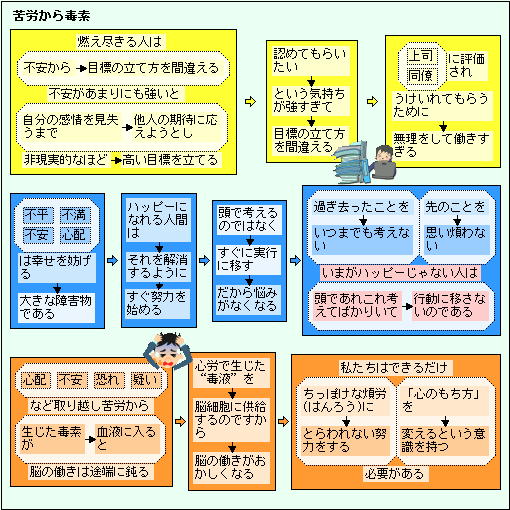

取り越し苦労から毒素が血液に入る!

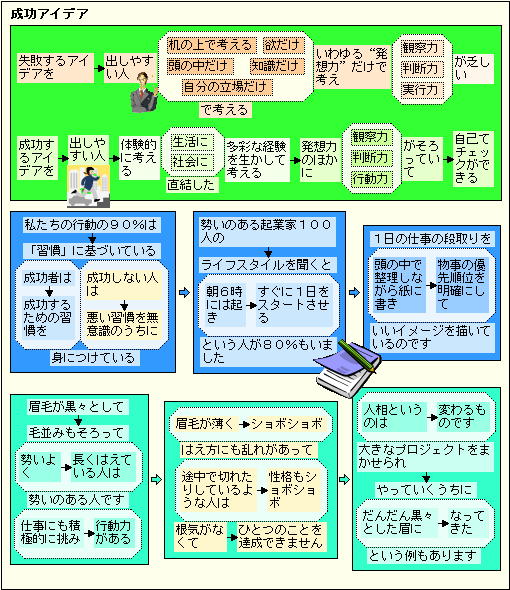

現在は、知識教育が普及し過ぎ、その知識をもとに、いろいろと考えるようになっています。ネット検索は似通った知識や情報を集めるように進化しています。異質なものを避ける技術が定着し過ぎています。それとともに、感覚からの情報入力が劣化し、その情報の処理能力がどんどん小さくなっています。歩くことに例えると、悪い道を歩くと、凸凹があり、坂道では雨水の流れで削られた箇所があり、小石や枯れ葉で滑りやすく、足の裏からの情報で、足首や膝まわりの筋肉が微妙にコントロールします。舗装路では、ただただ足を前後に動かすだけ、という場面が多くなります。関節まわりの筋肉のコントロールも少なくてすみます。ただ、歩くスピードは速くなります。どちらが良いのでしょうか?

鎌倉 元寇を退けた北条時宗の菩提を葬る「仏日庵」

「売れない色」というのがある!

尾道 海上3分の航海を体験しませんか「福本渡船」

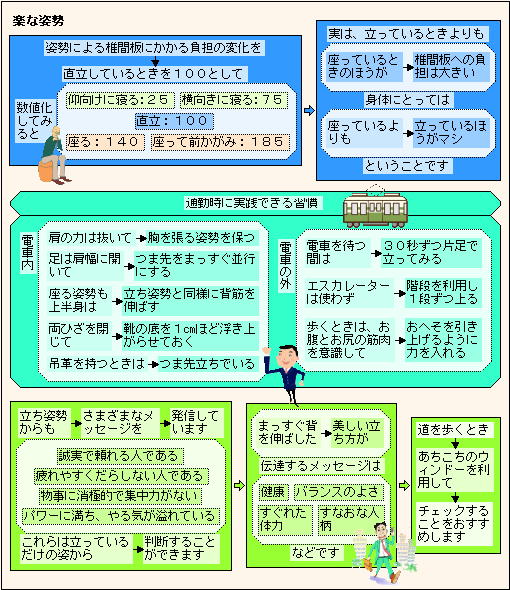

座っているよりも立っているほうがマシ!

相模原 一遍が草庵を設けたのが始まり「無量光寺」

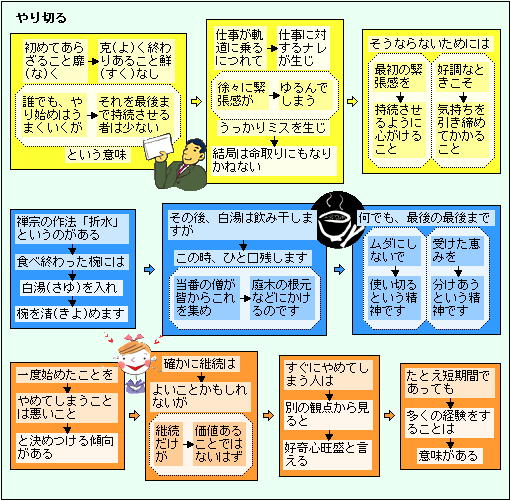

最後までやり切るという精神で!

鎌倉 足利尊氏屋敷跡に建てた「長寿禅寺」

長寿寺は、初代鎌倉公方足利基氏(もとうじ)が父尊氏(たかうじ)のため、その屋敷跡に1374年(応安7年) に亡くなった古先印元(こせんいんげん)を開山として、1323年(元亨3年)~1336年(建武3年)ころに建てたといわれ大きな寺でした。一説には、足利尊氏が建てたともいわれていますが、尊氏の法名(ほうみょう)が関東では、長寿寺殿とされたのはこの寺の名が由来だといわれます。

足利尊氏も織田信長も、「この世は幻のようなもの」といっている。

そうはいいながらも、尊氏も信長も懸命に戦って人生を駆け抜けた。

違いは、尊氏は家系(男系)をある程度残すことができたが、信長は残すことが出来なかった。信長にとっては「この世は幻のようなもの」でした。