牛丼チェーンの吉野家の常務が、大学の社会人向け講座で「生娘シャブ漬けの戦略」の話をし、「人権・ジェンダー問題の観点から到底許容することのできない職務上著しく不適任な言動があったため」との理由で解任されました。

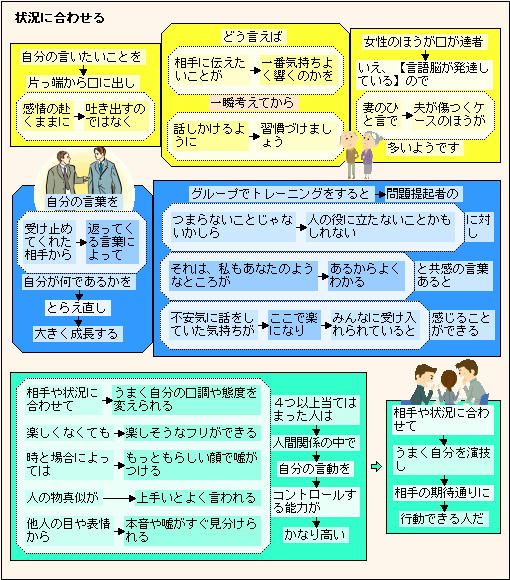

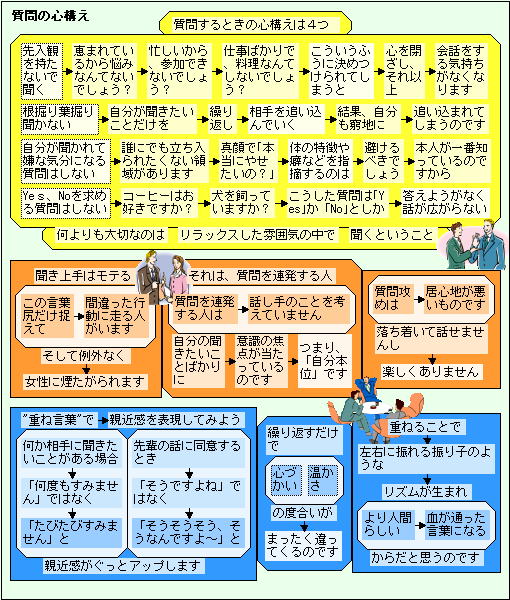

相談gotoの場面を除くと、あまり相手のことを考えて、発言していないことがありますね。自分が言いたいことを、ただ言って終わり、ということが多いですね。無意識に、国会での野党の質問をまねしているのでしょうか?

まず、きちんと聞く、という習慣ができている人は、話すときも、ワンテンポ置き、相手のことを気にかけながら話しているのでしょうね!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

人間は手を使ったから進化した!

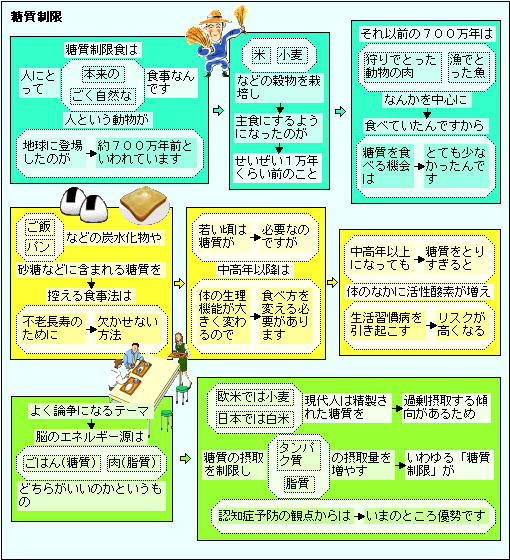

穀物を主食にしたのが1万年くらい前!

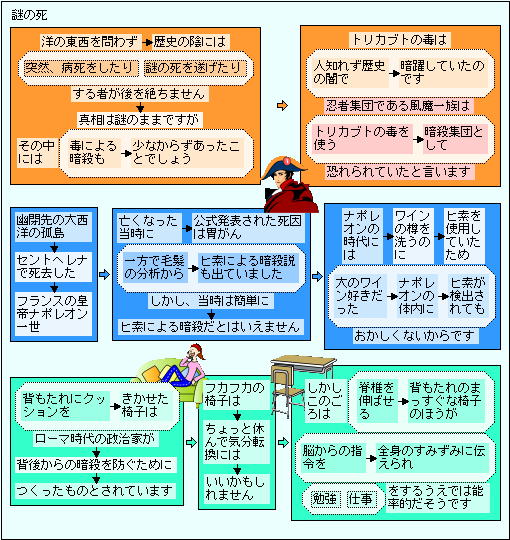

歴史の陰には謎の死が後を絶ちません!

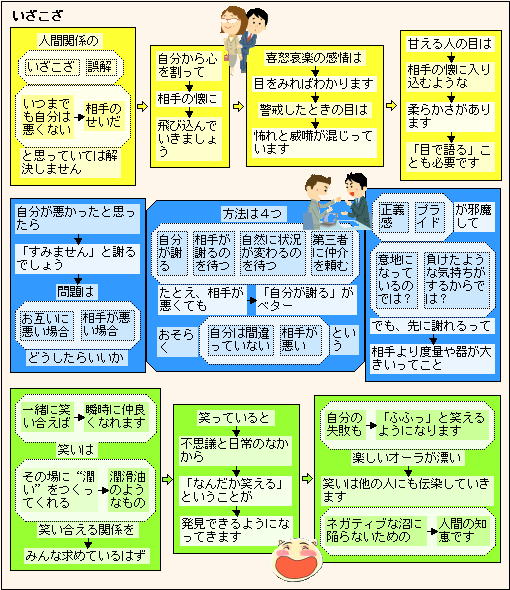

いざこざは、相手のせいだ、と!

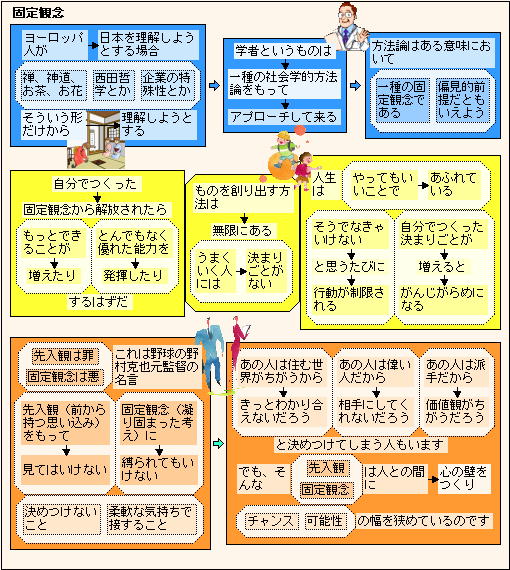

固定観念から解放されよう!

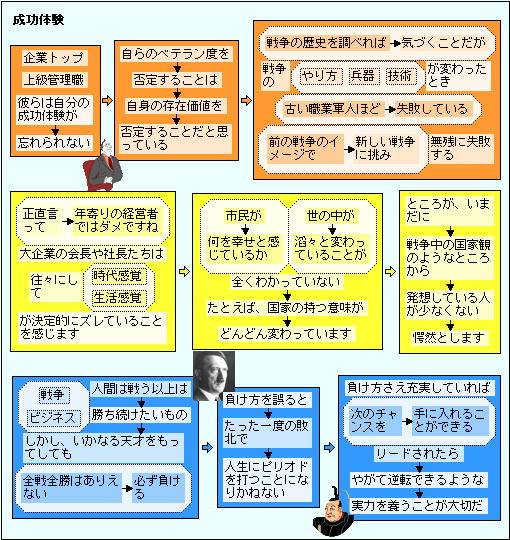

自分の成功体験が忘れられない、と!

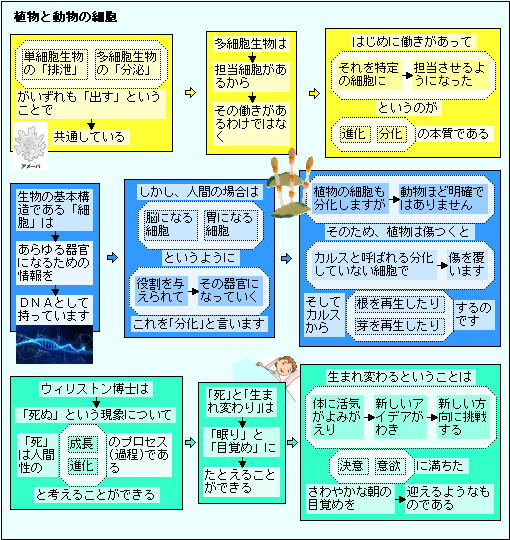

「細胞」はあらゆる器官になるための情報を持つ!

生物の細胞は、あらゆる器官になれるDNAを持っているとのこと。動物の細胞は、どのような役割をさせるか、個別に指示されているようです。

運動選手が、毎日トレーニングをしているのは、それぞれの筋肉や関節の細胞に、どのような役割をさせるかを、訓練しているのでしょうか。

とすれば、快適で楽な環境で暮らしていると、各細胞も、なんら努力することもなく、楽をしているのでしょうね。

子ども時代から快適な環境で育っていると、環境変化への適応力が弱くなっていくばかりなのでしょう。そして、それが次の世代に引き継がれていき、ますます環境の変化に、ついて行けなくなるのでしょうね。

実際に魚介類に起こっています。ここ2,3年で取れなくなった貝や魚がいます。魚介類は、安定した水温の中で生活しているため、より環境変化に弱いようです。

人間の快適な環境での生活は、その生活環境を維持できなくなったとき、魚介類と似た運命をたどるのでしょうか?

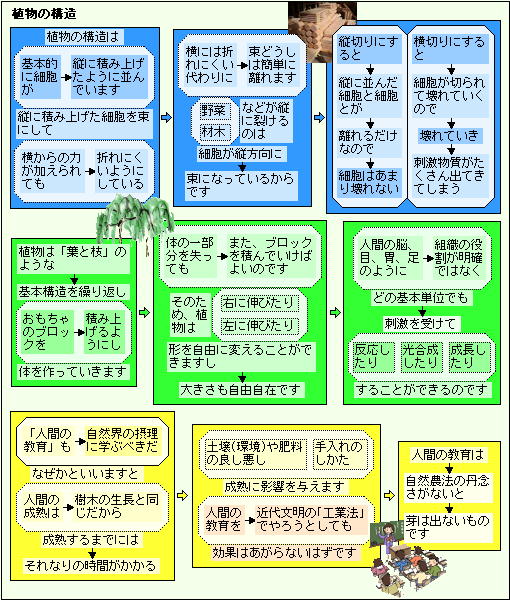

植物の構造はブロックを積み上げるような構造!

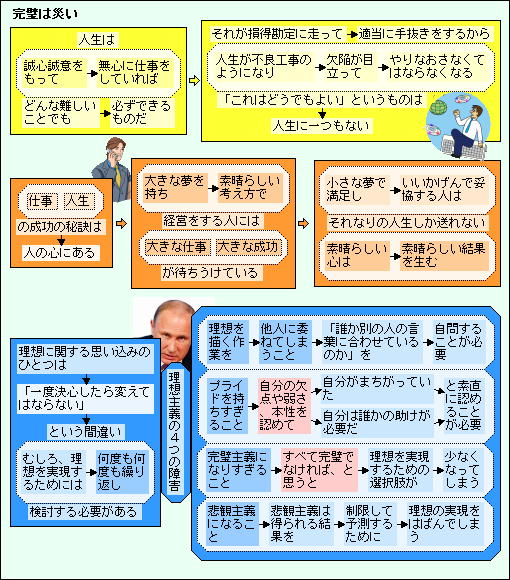

日本には「完璧は災いの元」という文化も!

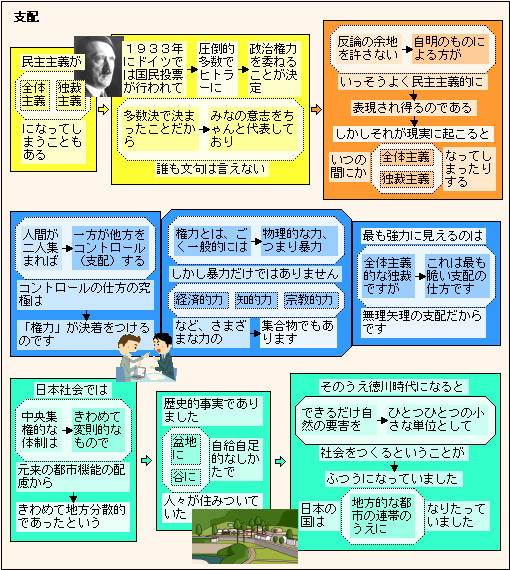

人間が二人集まれば支配が始まる!

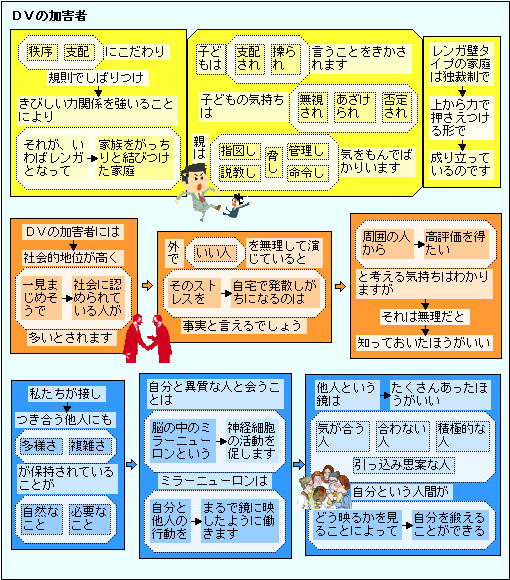

DVの加害者には社会に認められている人が多い!

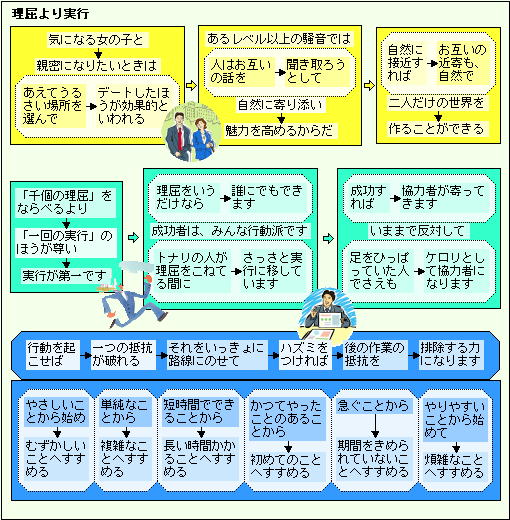

千個の理屈より、一回の実行のほうが尊い!

行動することが大事。現在は教育が充実し、知識が先行しているため、アタマでの考えだけで、慎重になる場合が多いようです。現場・現状をつかみながら、その状況に応じて行動する経験が、少なくなっていますね。

ネットで調べれば、AIが選び出した多くの情報があり、自分で動いて調べることが少なくなっているようです。

ヒトの進化の原点は、状況に適応するために、遺伝子をその環境に適応できるように変化させてきました。遺伝子の進化が進んでいるのがアフリカ人のようです。認知症には、アフリカ人が一番なりにくいような体質だそうです。技術の進歩で対応してきた日本人は、体質的には古いヒトのようです。

楽に生きていると、ヒトとしての進化は、滞ってしまうのでしょうか?

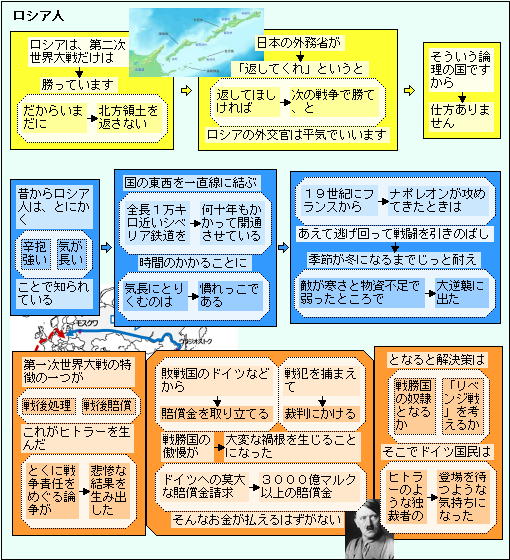

昔からロシア人は辛抱強く気が長い!

ロシアのウクライナ侵略で、ロシアが勝とうと、負けようと、国民にとっては悲惨な結果しかないことを、どの程度わかっているのでしょうか。

現在の世の中は、完全を求めすぎ、その姿勢が長くなればなるほど、自分の価値観だけでどんどん深めていってしまい、他の意見・知識を受け入れることができなくなっているようです。

現代の教育が、一つの答えだけを正しいとする傾向があり、視野を狭めている傾向があるのでしょう。

まだ電機冷蔵庫がない時代、小学校の教科書で「新鮮な魚の見分け方」で、魚の「目を見る」とか、「エラを見る」とか書かれていました。しかし、私の育った地域では、「魚にさわって動くかどうか」、いか・たこは「吸盤が吸いつくかどうか」で判断していました。

正しさは、置かれた環境や状況で変わるものもあります。しっかり状況を観察し、人の意見も良く聞き、判断することが常識になると良いのですが!

質問するときの心構え!

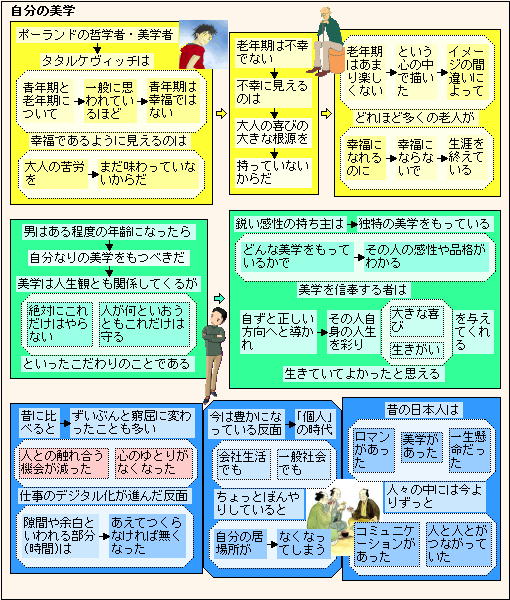

年齢とともに自分の美学をもつべきだ!

自分を自慢気に語る人はまだまだ未熟!

日本では「本当の美しさは、不完全を心の中で完成した人だけが、見いだすことが出来る」という未完の美学があります。

自らの内的世界に耳を澄ませることができれば、人の意見を素直に聞くことが出来、「完全」ということの危うさに気がつくことが出来ます。

聖徳太子の「十七条憲法」の最後に、「物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。(とはいえ)些細な案件に関しては必ずしも皆で議論する必要は無いが、重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。」と、付け加えています。

このとき、既に完成の美学に疑問を抱いていたのですね。テレビに出てくる専門家の意見は意見として、三猿の「見ざる、言わざる、聞かざる」の真逆の、「見てご猿、言うてご猿、聞いてご猿」で、世の中の正しいことを「よく見よう」「よく言おう」「よく聞こう」と、常に自分の未熟さを意識していたいものです!!