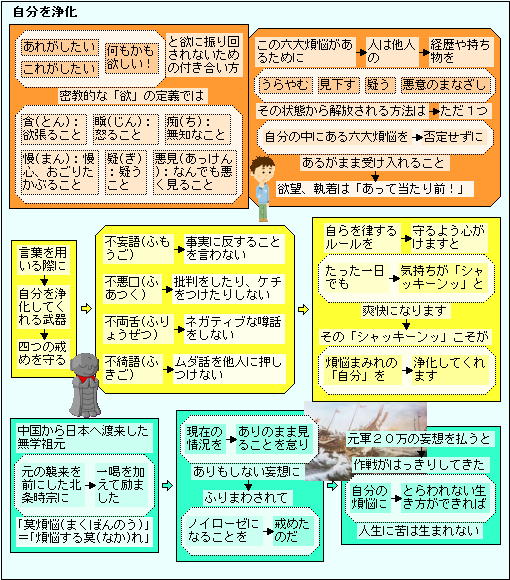

「欲に振り回されないこと」。密教ではその欲を「六大煩悩」として、定義しています。貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち)・慢(まん)・疑(ぎ)・悪見(あっけん)なのですが、自分の、この「六つの煩悩を受け入れた上で、どうするか」なのでしょう。

そのためには「教養(広い文化的な知識をもとにして、自分で考えること)」が必要なのでしょう。

専門知識や思い込みは、狭い知識になりやすく、また、その狭い範囲の知識が深くなると、その状態を満足し、教養なある考え方ができなくなってくるようです。

ロシアのリーダーに関する報道を見ていると、この人も思い込みが激しいと思ってしまいます!

カテゴリーアーカイブ: 心構え

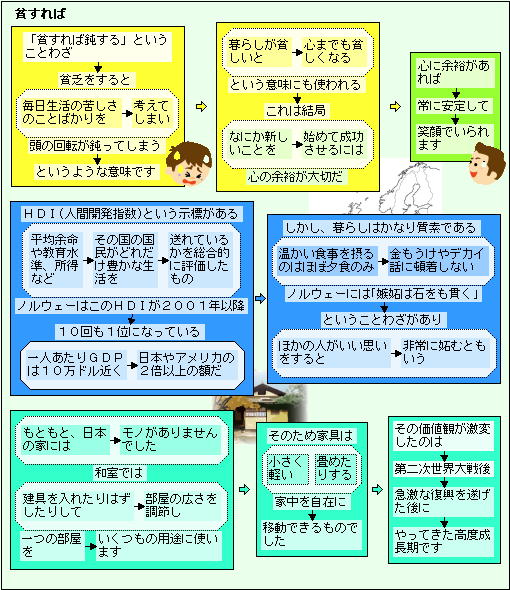

「貧すれば鈍する」ということわざ!

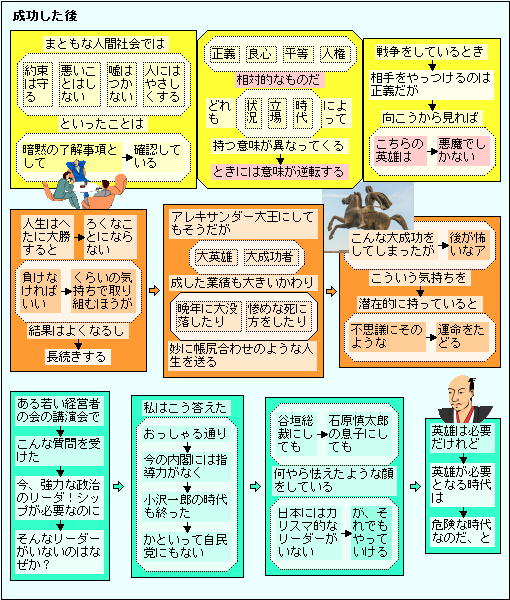

大成功してしまったが、後が怖いなア!

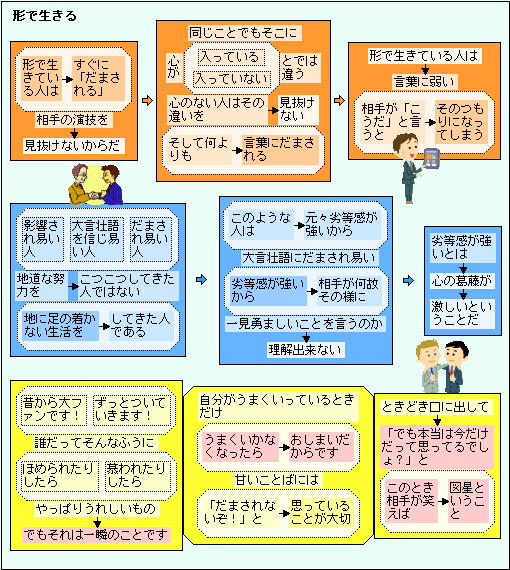

地に足の着かない生活!

一定の形を保って生きていると、そのパターンで売り込みやお願いをされると、ついついOKしやすいようです。この形の多くは、教育でなどつくられるのでしょう。また、宗教などでもつくられるのでしょう。

歴史だけでなく現在でも、国民を従えるために、教育や宗教を利用し、情報統制をして支配しています。

歴史で残されている文献などのほとんどは、勝者側の視点で書かれており、歴史学者は文献を分析し、教育に利用しています。

お寺や神社などが造られた経緯も、立派なことをした、という視点で書かれています。でも、自分が非常な残酷なことをしたきたので、その罪を許してもらうために造営したとは、書かれていません。

小説も、残酷なことをした人でも、英雄扱いで書かれています。そうしないと売れないからでしょう。

ということは、一般的な人は、残酷なことは見たくないし、早く忘れたいのでしょうね。感動できる部分だけ見たいようにパターン化されているのでしょうか?

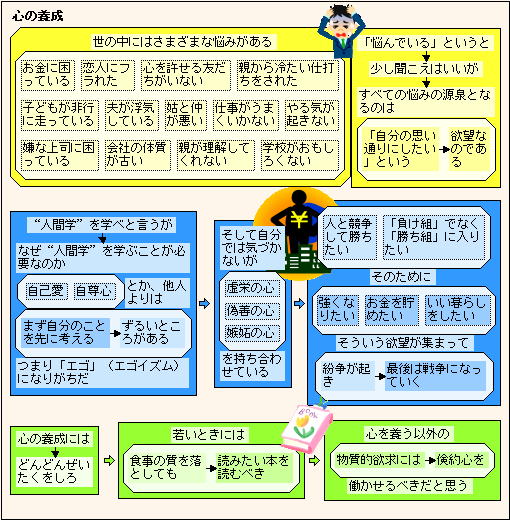

心の養成には、ぜいたくをしろ!

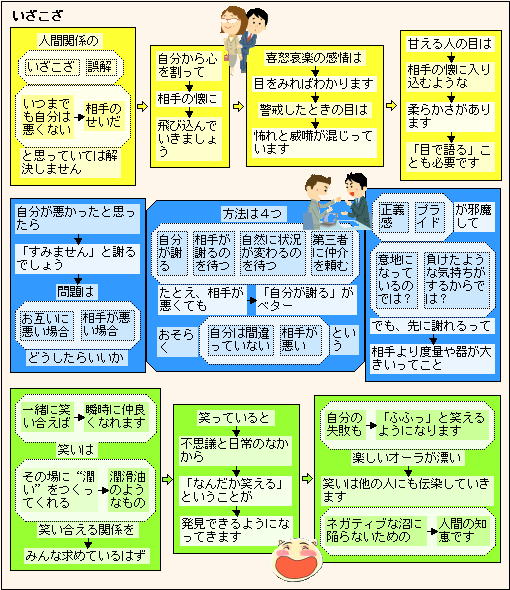

いざこざは、相手のせいだ、と!

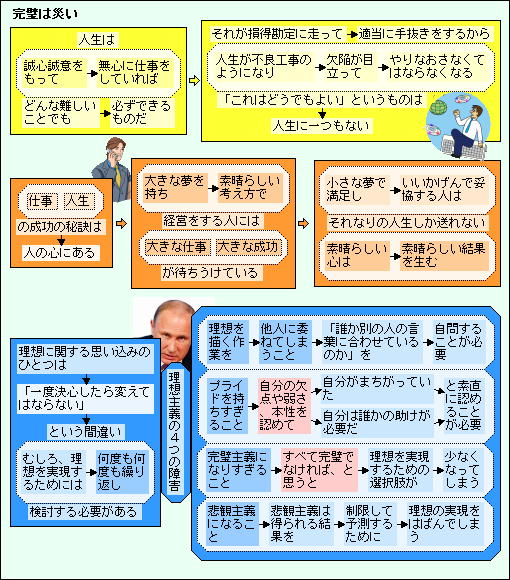

日本には「完璧は災いの元」という文化も!

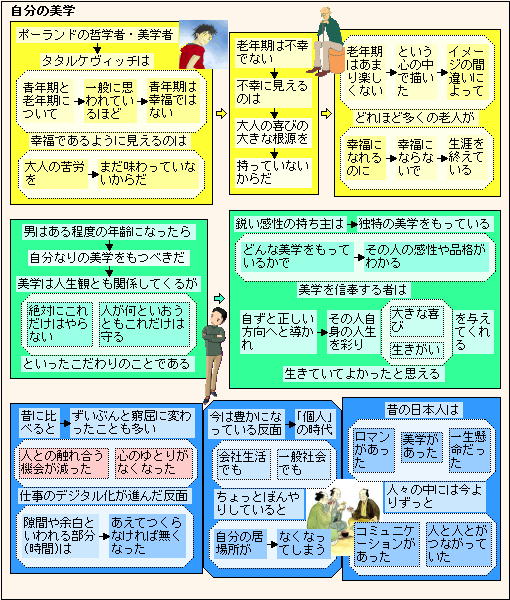

年齢とともに自分の美学をもつべきだ!

自分を自慢気に語る人はまだまだ未熟!

日本では「本当の美しさは、不完全を心の中で完成した人だけが、見いだすことが出来る」という未完の美学があります。

自らの内的世界に耳を澄ませることができれば、人の意見を素直に聞くことが出来、「完全」ということの危うさに気がつくことが出来ます。

聖徳太子の「十七条憲法」の最後に、「物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。(とはいえ)些細な案件に関しては必ずしも皆で議論する必要は無いが、重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。」と、付け加えています。

このとき、既に完成の美学に疑問を抱いていたのですね。テレビに出てくる専門家の意見は意見として、三猿の「見ざる、言わざる、聞かざる」の真逆の、「見てご猿、言うてご猿、聞いてご猿」で、世の中の正しいことを「よく見よう」「よく言おう」「よく聞こう」と、常に自分の未熟さを意識していたいものです!!

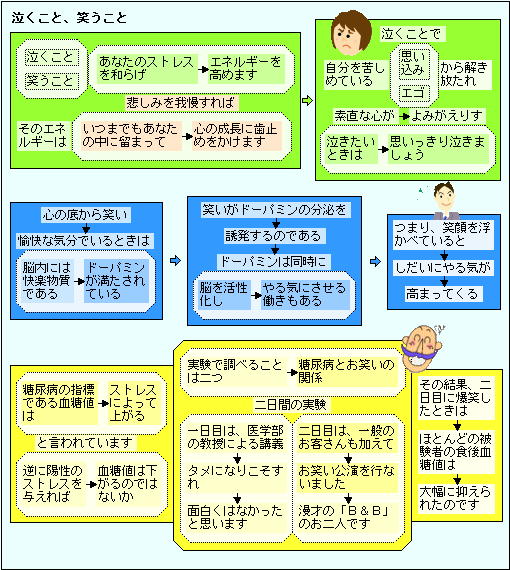

悲しみを我慢すれば心の成長に歯止めが!

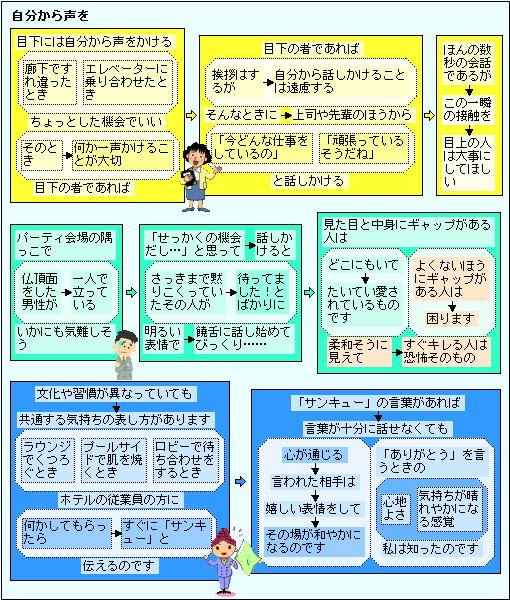

目下には自分から声をかける!

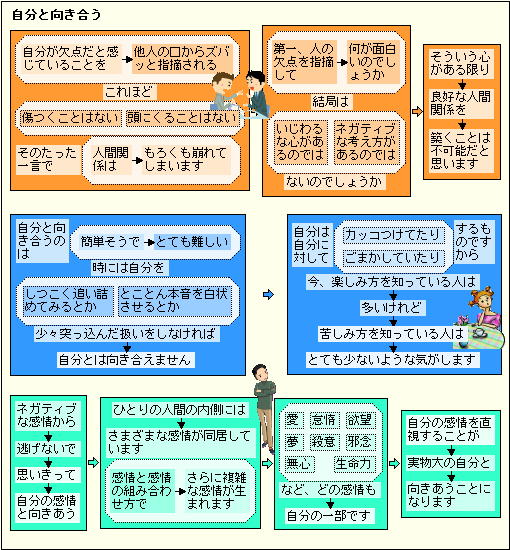

自分と向き合うのはとても難しい!!

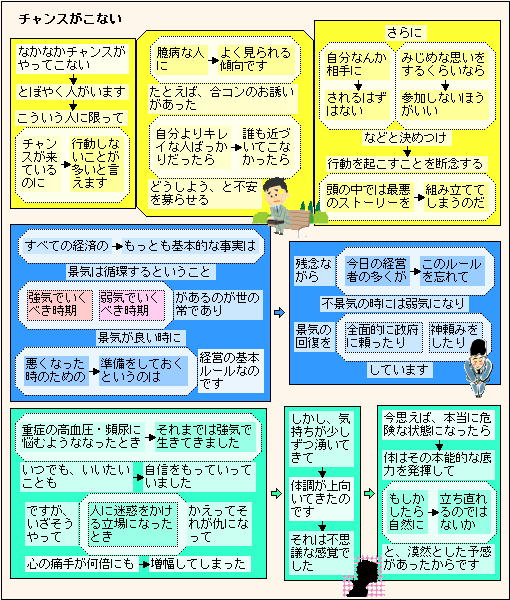

なかなかチャンスがやってこない!

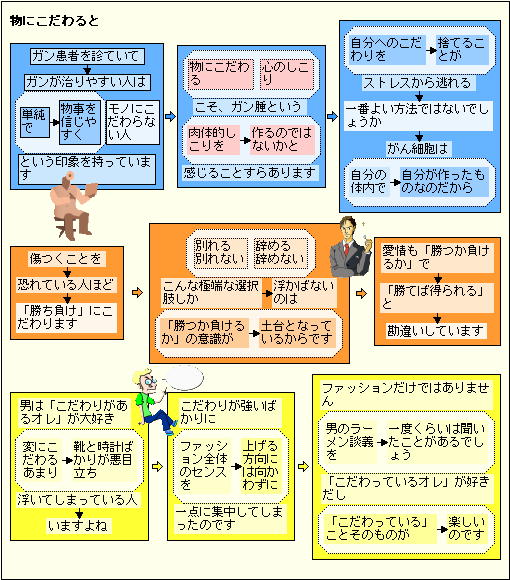

傷つくことを恐れている人!

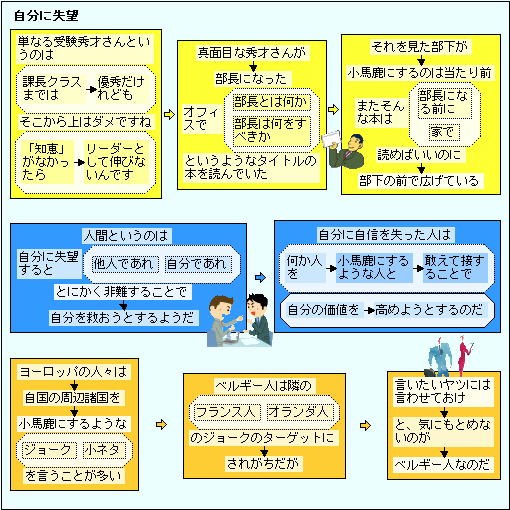

自分に失望すると、とにかく非難する!

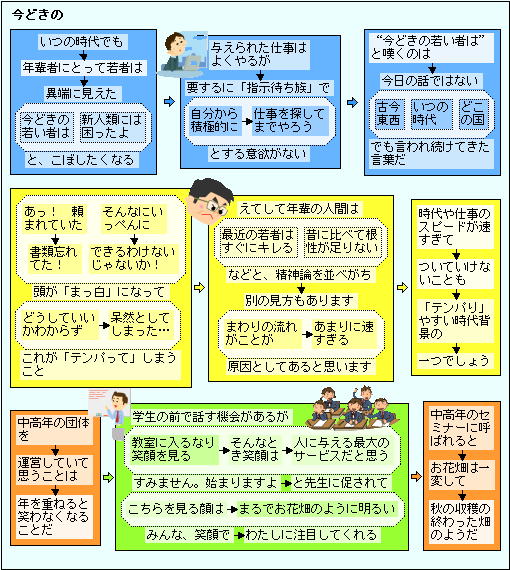

「今どきの若い者は」とこぼしたくなる!

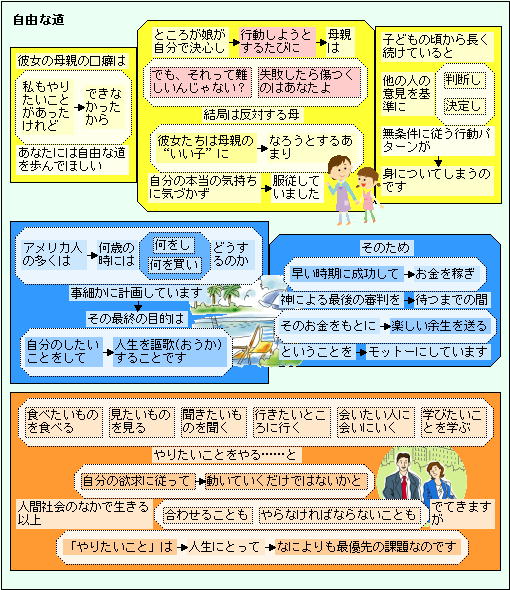

あなたには自由な道を歩んでほしい!

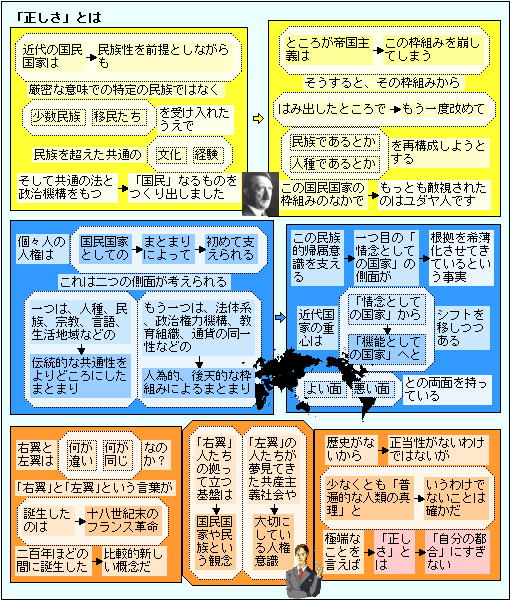

「正しさ」とは「自分の都合」にすぎない!

| 自分が正しいと子供のときから主張しながら育ちます。しかし、なかなかそれが「自分の都合からくる主張」だとは気がつきません。なぜなのでしょうか? これは大人になっても変わりません。ただ、主張の頑固さの程度は風土によって違っているようです。 日本は自分の主張にそれほど強くこだわっていないようです。それは、災害の多い自然環境から学んで来たのでしょうか。 台風、地震、津波、火山噴火、干ばつなど、予測がつかない自然災害が多く、なかなか論理的には対応できなかった環境の中で、なんとか対応していかなければいけなかった。その結果、自己主張より、今置かれている環境の中で、何をしなければならないか、という命題の中で生き続けてきた結果なのでしょう。 ただ、日本でも都会暮らしの人達は、どちらかというと自己主張が強いようです。これも自然環境の違いなのでしょうね! |

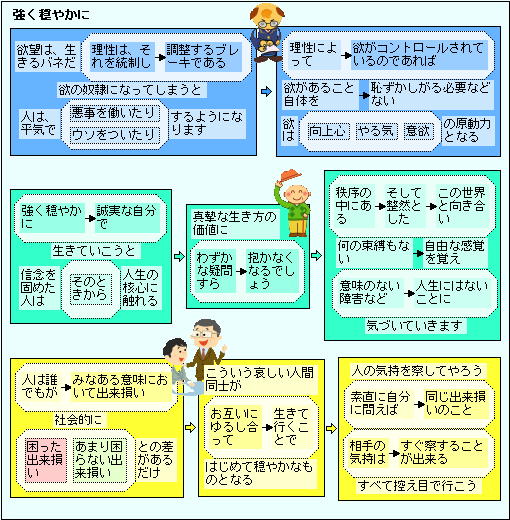

強く穏やかに生きていこう!

| 強く穏やかに生きていくことを目指すこと。出来ると良いのですが、これを自分の論理だけで実現することは大変なことです。 日本の風土は、出来損ないを認め、曖昧に生きることを認める風土があります。この風土を無視し、自分の考え方しか認めない時代は、日本においては戦いに明け暮れた時代ですね。 現存する日本最古の国が編集した「日本書紀」ですら、朝廷の成立はAが正統だが、Bもある、Cもある,Dもある,というように、国家が、曖昧さを許容しています。そんな国は世界中どこにもないようです。 日本書紀より古い聖徳太子の十七条憲法の最後の17条目には「物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。とくに重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。」と、もとになった中国のものにつけ加えています。 自分の論理では補えない世界があることを、大昔から感じていたのですね! |