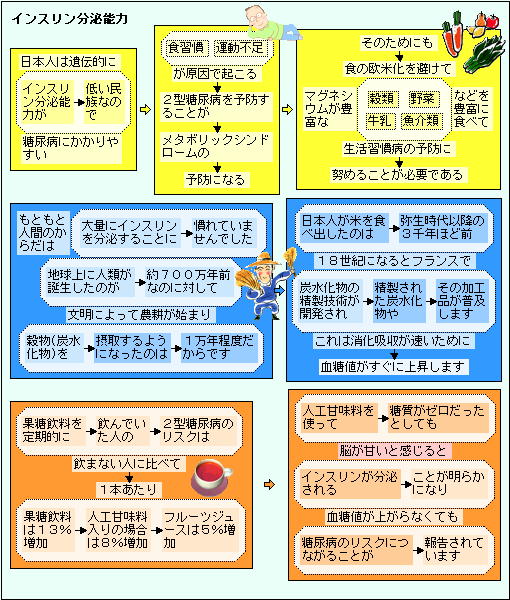

| 米や麦の食べ方(料理)を見つけたのは、どこに棲んでいたヒトなのでしょうか? 料理というものは、ヒトの「口と消化器官を補助」するものです。米や麦の食べ方を見つけることができたので、安定的に食べられるようになりました。しかも、それらは保存ができ、そのことで、より安定的に食物を手に入れることができるようになりました。そして、農耕を知ることで、人はどんどん増えていったのでしょう。 ほとんどの動物は、せいぜい殻を割るくらいの料理しかできず、食べられる物の種類を増やすことができませんでした。 米や麦の料理方法を知ったことで、農耕文化が拡大したのですが、農耕文化は争いの文化も生み出してしまいましたね! |

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

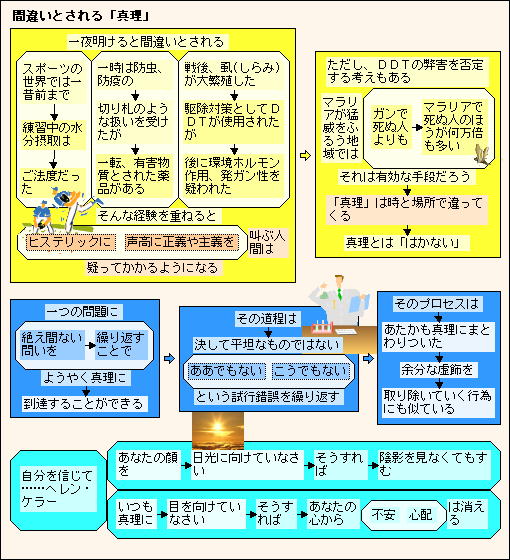

一夜明けると間違いとされる「真理」もある!

| 歴史においても「真理」とされてきたものが変わってしまうことがあります。また、報道においては、真理のごとく発信された情報が変わってしまうこともあります。NET上ではもっと頻繁に起きているのでしょうか。 所詮、真理といえども人間の解釈です。事実をある方向づけし解釈したものが真理です。ということは、事実は変化しないが、真理は変化することもある、ということのようです。 絶え間ない問いを続けて行くしかないのでしょうね! |

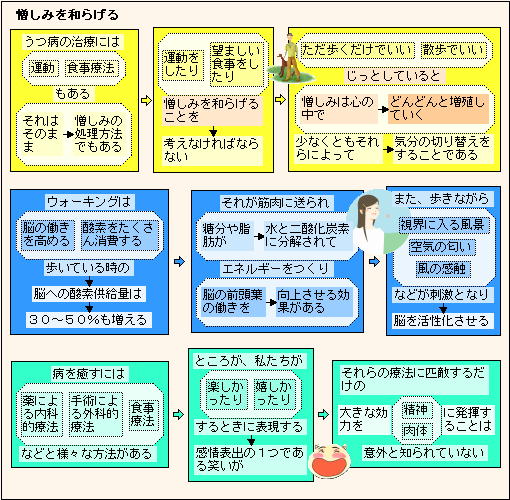

憎しみを和らげることを考えなければ!

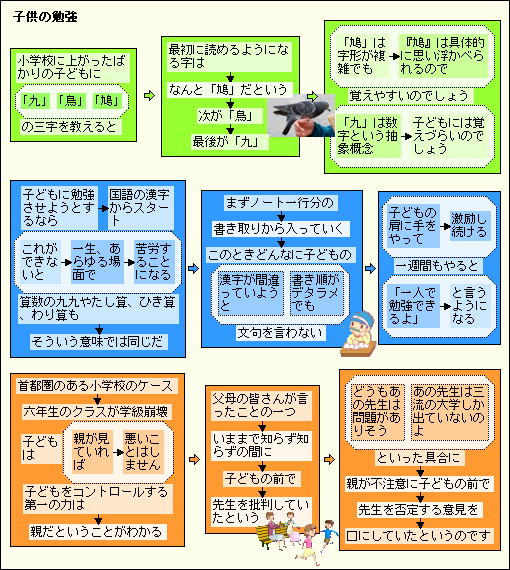

子どもに勉強させようとするなら!

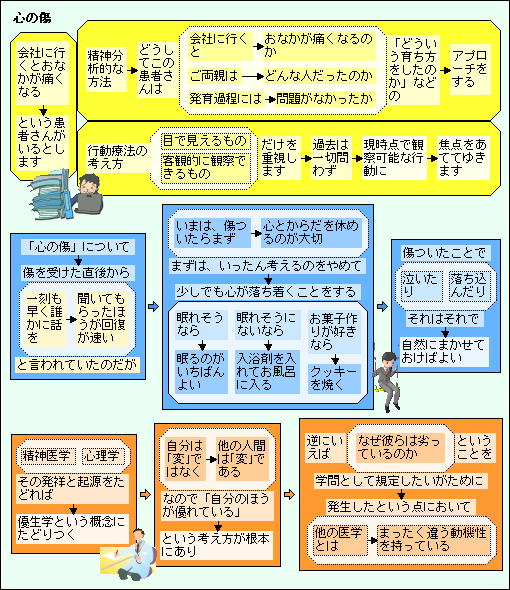

「心の傷」心とからだを休めるの

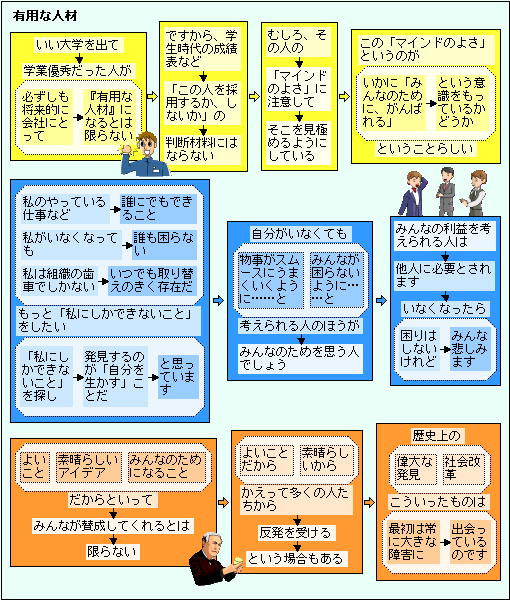

『有用な人材』になるとは限らない!

共同体での「有用な人材」とは、やはり、その共同体において何かしらのメリットを生む“しくみ”をつくる人、また、そのしくみを有効に活用していく人なのでしょう。それがお金に関係しているかどうかは別にしてです。

昔からの共同体に残っている通過儀礼は、共同体のしくみを担当できる人として周りの人たちから認められる、という儀式なのでしょう。

農耕文化が始まる以前は、他の動物と同じように、共同体の必要性はほとんどなく、家族を中心として単位で生き残り作戦を行っていたのでしょう。

しかし、農耕社会になると共同体は大きくなり、それぞれの役割ができ、周りの人達と協力していかないと、生き残っていけなくなったのでしょう!

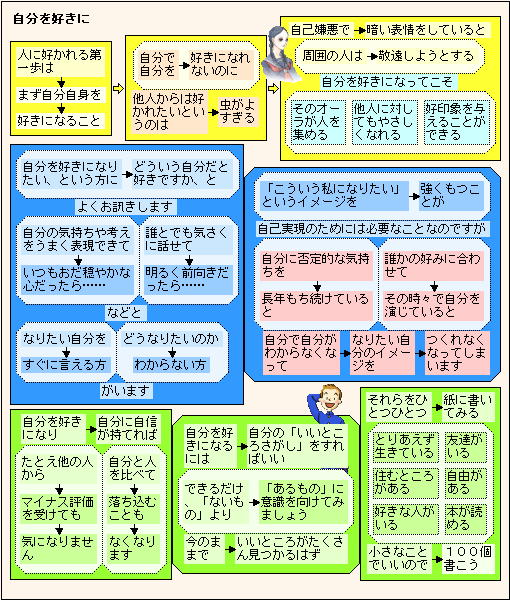

自分を好きになりたい!

| 自分勝手に生きている人、そのような人は「自分自身が好き」なのでしょうか?、「自分勝手でいないと生きにくい」のでしょうか? いまでも秘教といわれるところで生活している人々は、「通過儀礼」を受けることで、その共同体のために生きていくことが自分の目標になり、それが、自分を好きにしていくようです。その共同体では、自分勝手は許されないのでしょう。自分勝手をやっていると、日本にむかしあった「村八分」のような状態になるのでしょうか? 四国八十八箇所巡礼のときの「お接待」は、見知らぬ人にまで施しをします。最近ではボランティア活動もそうですが、「人のためにつくす」が生物の生き残り作戦の上で、最も大事なことなのでしょう。この遺伝子スイッチがONになった人が、ヒトの生き残りに有利だったのでしょうか? |

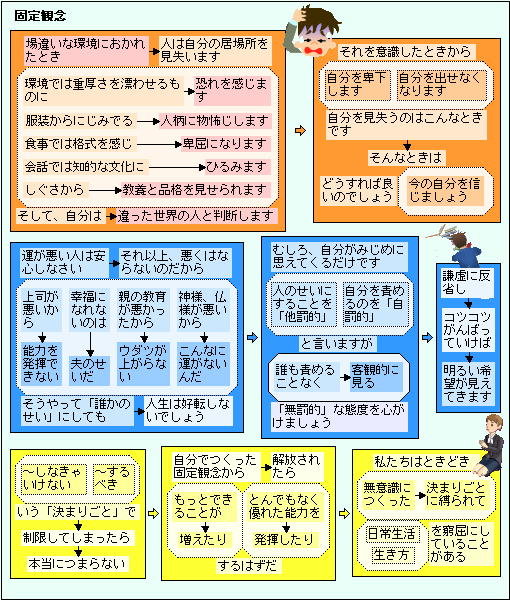

自分でつくった固定観念から解放!

人の態度や言葉をいいほうに受け取る!

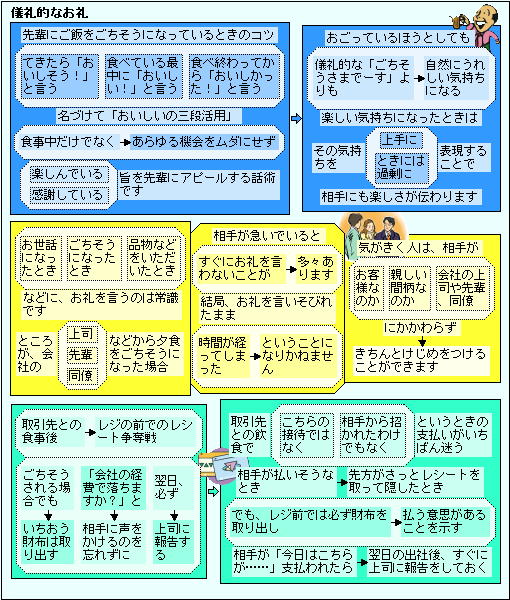

儀礼的な「ごちそうさまでーす」よりも!

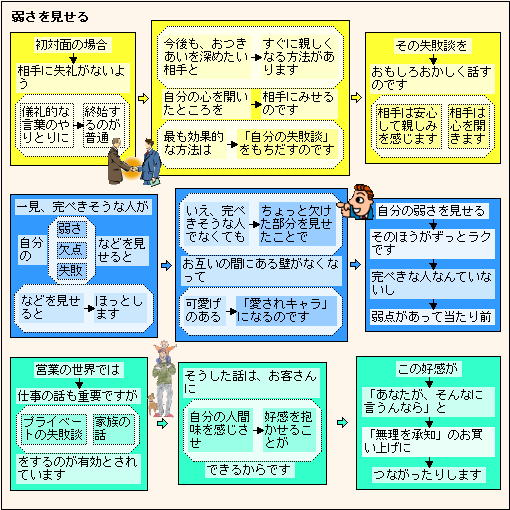

自分の弱さを見せる効果は!

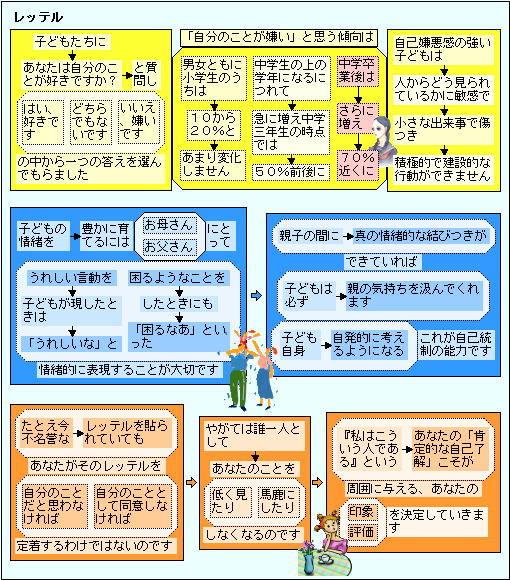

不名誉なレッテルを貼られていても認めないこと!

| 中学生になり、そして高校生になっていくと、どんどん自分のことがキライになっていくという。おそらく周りの大人から、あまり褒められることがことがなく、親からは怒られる経験の積み重ねの結果なのでしょうか。核家族の弊害のひとつのなのでしょうか。 秘境といわれる地域にすむ人達は、中学生から高校生になる年代で、住んでいる共同体に貢献することに目覚めていき、大人になっていきます。周りから認められることで、自分を好きになっていくのでしょう。 しかし、日本ではそのような経験をする機会はそれほどなく、その結果、周りから認められることもない、という人が増えているのでしょう。それでは、自分を嫌いになってしまいますね。 その対策になっているのか分かりませんが、ボランティアに参加することで、そんな状態から抜け出すことができた人も、きっといるのでしょうね! |

自分の世界を「公正」で「正しい」世界だ、と!

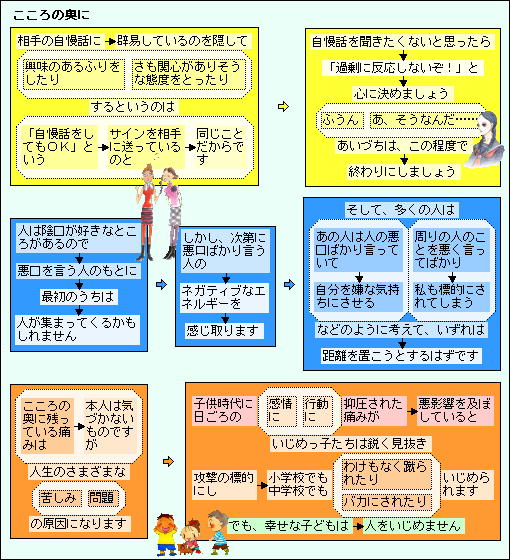

こころの奥に残っている痛みは……!

日本人はインスリン分泌能力が低い民族!

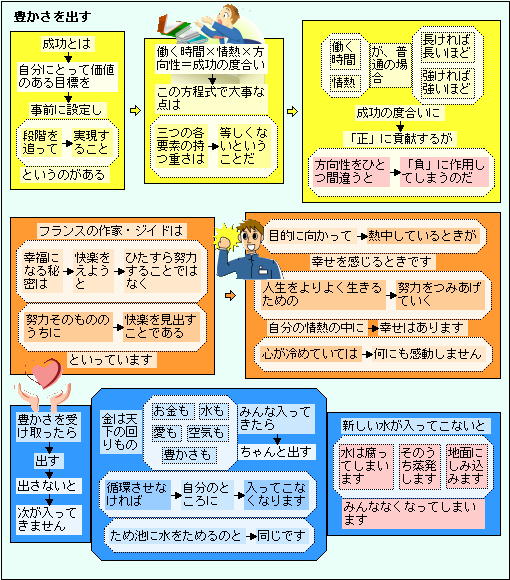

豊かさを受け取ったら出す!

「目標を設定して努力をする」と、よく言います。それも、できるだけ明確な目標を立てて取り組むこと、と。 確かにそうなのでしょう。しかし、世の中が大きく変化しているとき、あるいは、まだ正解が見つかっていない事に取り組むとき、こんな時は明確な目標の設定はできません。だから、何かしらやっていることに、何かしらの楽しみを見つけなければ長続きしません。

今の勉強法は「答えがある」という前提の上に成り立っています。それも、できるだけ狭い(専門の)範囲で考えると、より良い答えが見つかる、という考え方です。

話は変わりますが、新コロナの対策でも、失業で自殺する人の数は新コロナの死亡数にはカウントされません。専門家会議の検討対象外なのです。また、一年半経過したにもかかわらす、各病院の枠を越えた組織化、非常時の専門スタッフの担当範囲の見直し、専門外の人の応援態勢の整備、全体の組織化などが、バラツキがあり進んでいかないようです。専門家ほど、考える範囲が狭く、これが平和ボケなのでしょうね!

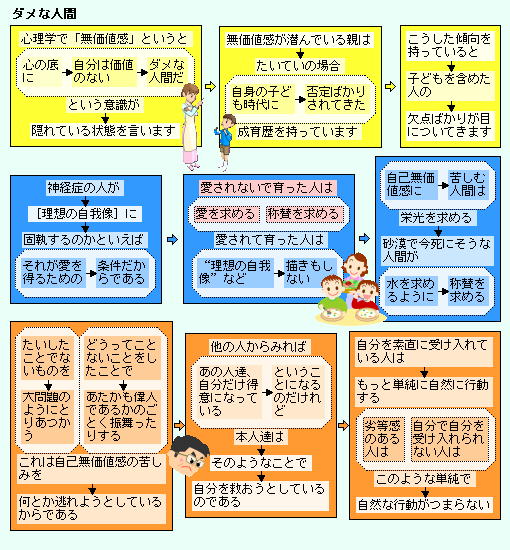

自分は価値のないダメな人間という意識が!

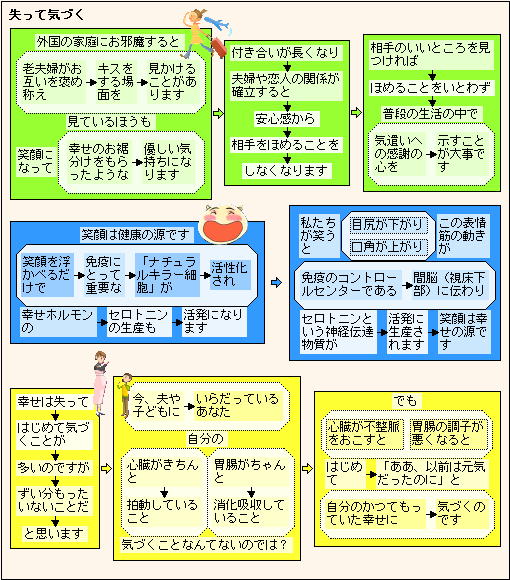

幸せは失ってはじめて気づくこと!

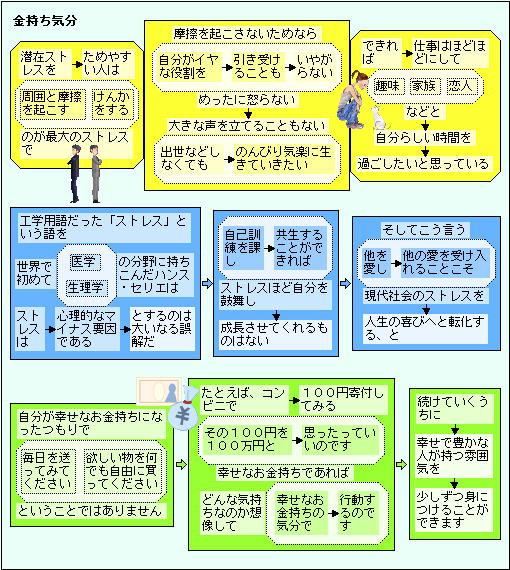

幸せなお金持ちの気分で行動するのです!

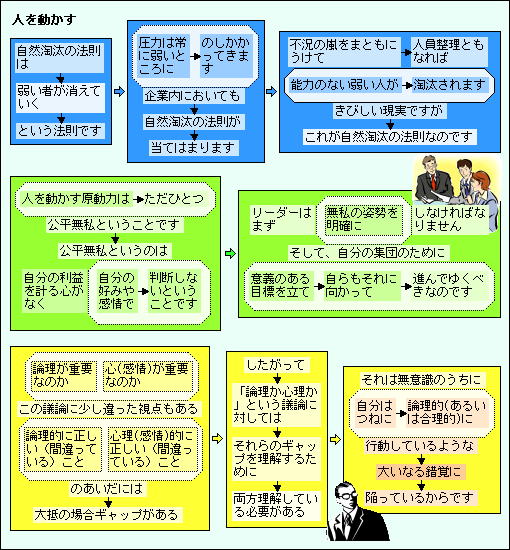

論理が重要なのか、感情が重要なのか!

| 自然淘汰の法則の「弱いものが消えてゆく」というものですが、この解釈が「自然の中での出来事」ではなく、「社会の中での出来事」として解釈する人が多くなっています。 ヒトの場合、食料を運ぶことが大変だった時代は、秘境や小さな島では、その土地で生産が可能な量で生活が可能な人数しか生きていけません。 その中で、生物としての本能に基づく自然淘汰のしくみが必要でした。日本でも、「口減らし(人数を減らすこと。特に,子供を奉公に出したりして,生計の負担を減らすこと)」や「間引き」というしくみがありました。また、団塊の世代の就職時期から言われ出した「集団就職」なども、ある意味では口減らしなのでしょう。 自然淘汰の法則は、社会現象との関わりが深いため、「社会の中での出来事」と思われるようになったのでしょう。 ただ、新コロナの蔓延対策は、「社会の中での出来事」という発想では「民主主義国家で強い人=投票に行く人」中心ではなく、「自然の中での出来事」という視点で、新コロナ蔓延地区の人、その地域に出入りする人」のワクチン接種を優先する対策をしてほしいものです! |