米が高くなっています。米離れが起きなければ良いのですが、稲作は日本の風土の原点にあるので。

神社やお寺などで「雨乞い」をしますが、農作においては欠かせないものです。その中心が稲作です。

また、年貢も稲作が基準です。安定した米を生産するには、水の安定供給が必須です。

西日本では大きな川が少ないため、溜め池が中心ですが、関ヶ原より東(関東)は、大きな川が多いため灌漑施設が重要です。

溜め池造りに較べ、灌漑施設造りは多くの人が必要です。推論ですが、関ヶ原より東側の武士達が日本の統一が出来たのは、多くの人を統一して動かすノウハウを知っていたからでしょうか?

2月 2025のアーカイブ

厚木 その昔、草競馬の催された「長谷寺」

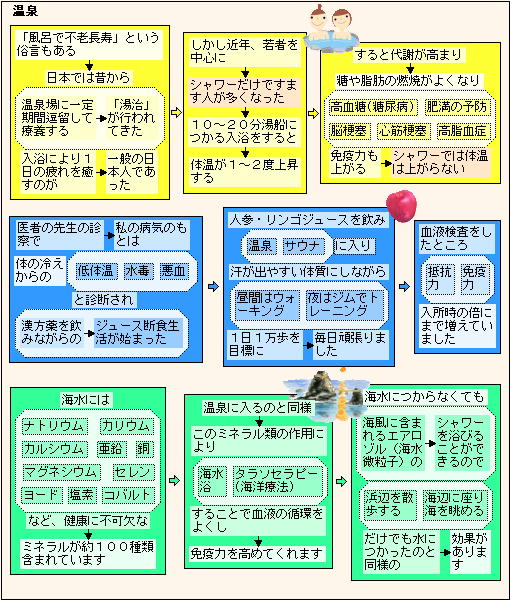

日本では昔から「湯治」が行われてきた!

鎌倉 タブの木が枝を広げる「八坂神社」

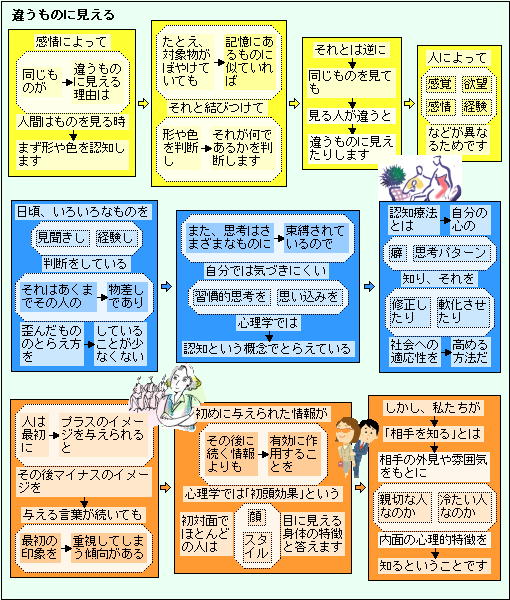

感情によって同じものが違うものに見える!

福山 鞆 神功皇后が海路安全を祈る「沼名前神社」

ここは第十四代仲哀天皇の時代に始まりましたが、ちなみに初代の天皇は神武(じんむ)天皇が即位したんが紀元前660年。 この神武天皇が即位した年を「神武天皇即位紀元」とした「皇紀(こうき)」という年号が戦前まで使われていました。

西暦2020年は皇紀2680年となり、日本という国は2680年の歴史があるということで、これは世界で一番長く続いている国ということです。

現在の沼名前神社は、明治に渡守神社(わたすじんじゃ)・鞆祇園宮(ともぎおんぐう)を合祀し、『延喜式』神名帳の記載にならって「沼名前神社」と改称したものです。神社側では、渡守神社が『延喜式』神名帳所載の式内社で、同社が現在に至るとしています。現在の祭神二柱(大綿津見命・須佐之男命)は、それまでの各社の祭神です。