最近は、スペシャリストを目指す人が多い感じがします。しかし、専門知識のそばに、雑学を置いといてほしいです。

専門知識一辺倒になると、思考の幅が狭くなっていきます。曖昧さが許せなくなります。

日本の平和な時代は、「曖昧を許容する」ときです。思考の狭さは、社会から見ると、危険視されることもあります。

その状態で年齢を重ねていくと、いっそう執着心が強いまま、思考が狭いまま、過ごすことになります。仕事をしているときは、まだ良いのですが、リタイヤすると、大きな弊害になることもあります!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

子供の時からいろんな人との接触が必要!

片づけのコツは「戻しやすさ」を優先!

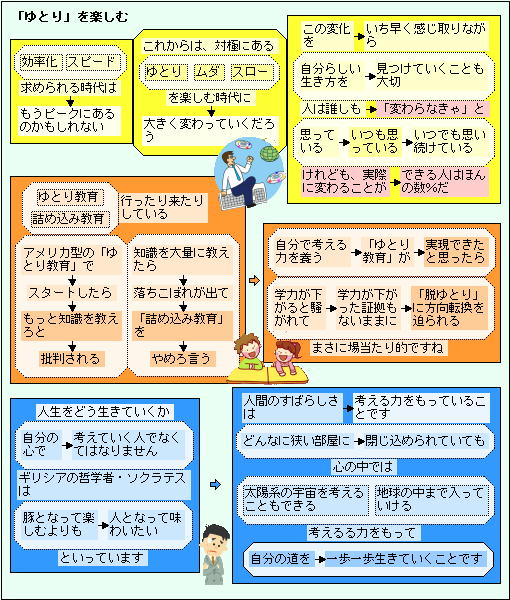

「ゆとり」を楽しむ時代に!

目標に向かって努力をした人の脳!

ChatGPT(相談型AI)サービスが開始されました。これは、結果的に「考える」ことが少なくなるようです。これは、認知症につながる心配はないのでのでしょうか?

半世紀ほど前に「知的生産の技術」という本が発行されています。カードに情報を記入しておき、それをいろいろな視点から組み合わせ、「新たな知的発見」を行う方法です。

その後、カード型データベースソフトが発売され、そしてSQL型のデータベースソフトになり、多くのデータを蓄積できるようになりました。その結果、多くの情報から「単語検索」が可能となり、いろいろな情報が見つけやすくなり、その見つけた情報を組み合わせ、新たな「気づき」が生まれやすくなりました。

特に日本語は、同じ単語でも、使い方が多様なので、面白い気づきも生まれやすいですね。

出来れば、自分でデータベースを作り、そして、単語検索をし、その情報を組み合わせて遊ぶと、歳をとっても、思考遊びを楽しむことが出来ますよ!

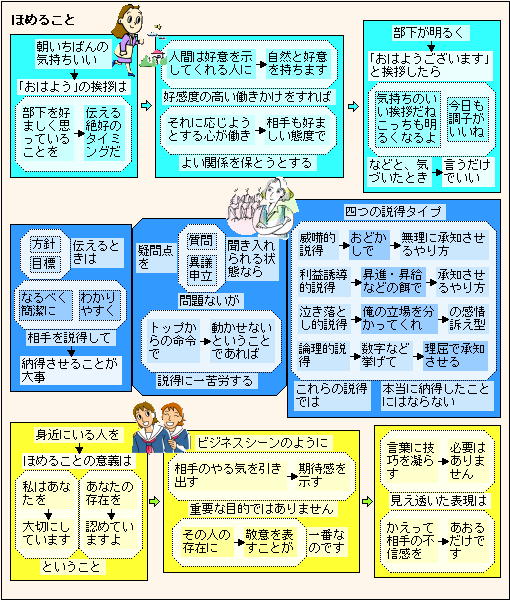

朝いちばんの気持ちいい「おはよう」を!

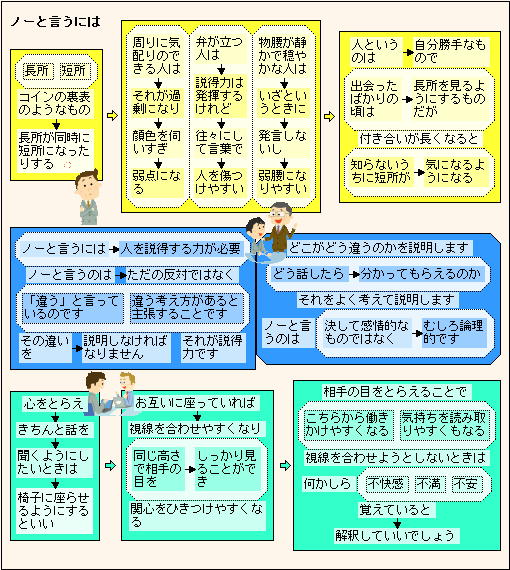

ノーと言うためには説得する力が必要!

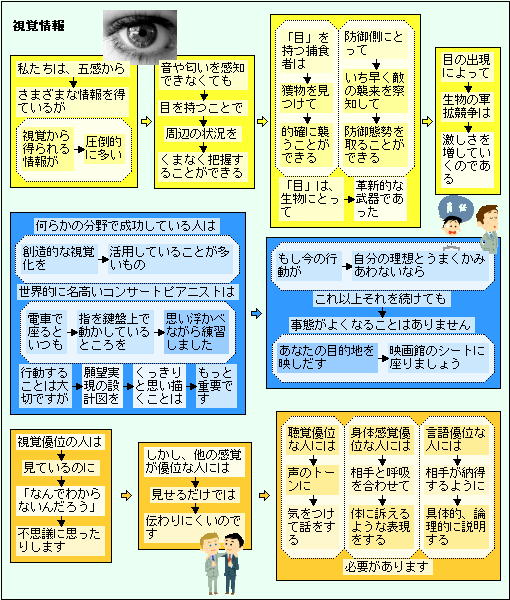

視覚から得られる情報が圧倒的に多い!

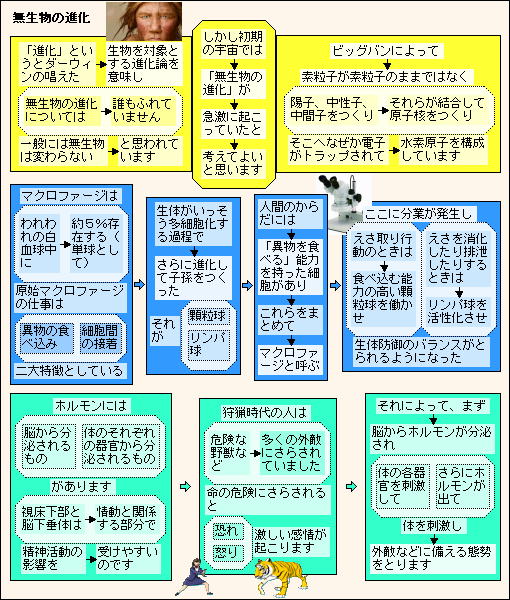

無生物の進化も考えよう!

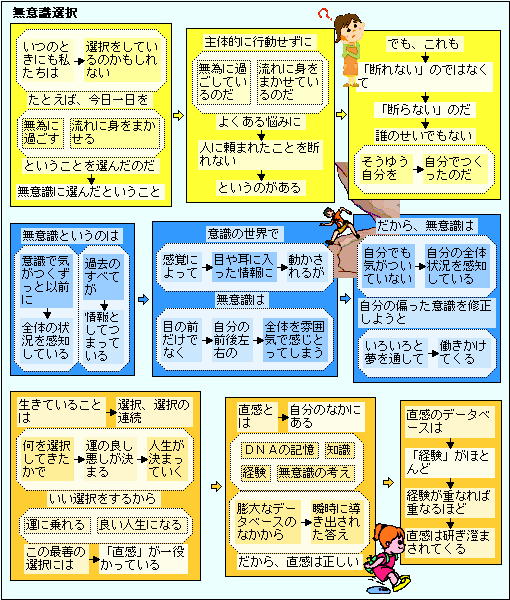

いつのときにも選択をしているのかも!

朝食抜きは、脳は午前中エネルギー不足に!

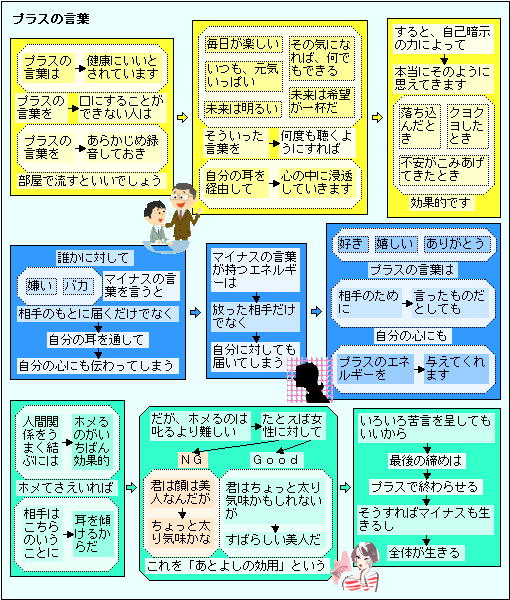

プラスの言葉が大事!

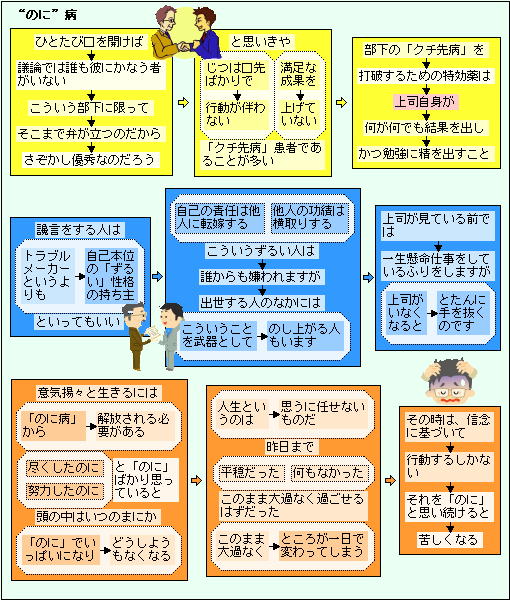

人づきあいがうまくいかない!

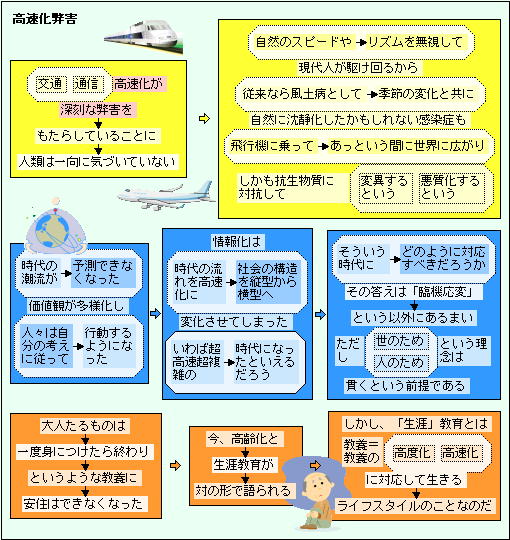

高速化が深刻な弊害をもたらしている!

交通や通信の技術が進歩すると同時に、人々の移動が激しくなりました。その結果、人や物に付着して、様々なものも移動するようになっています。たどり着いた土地の環境に合わせるため、様々な変化が起きているのでしょう。

また、体力的にそれほど移動できなかった人達も、いろいろな交通機関を利用し、長距離の移動が出来ています。

そして、移動中も、普段と同じように高速通信を使って、日常生活が送れるようになりました。

高速通信で、多くの人がいろいろな情報に接するため、過去に学んだ知識も役に立たなくなってきています。何歳になっても、常に「学び」続けなければならない時代になりました。

文字や画像データはこの恩恵を受けることが出来るのですが、五感で得る情報は少なくなりつつあるようです。感覚と文字・画像情報の接点を大事にしたいですね。そのためか、俳句が流行っているようですね!

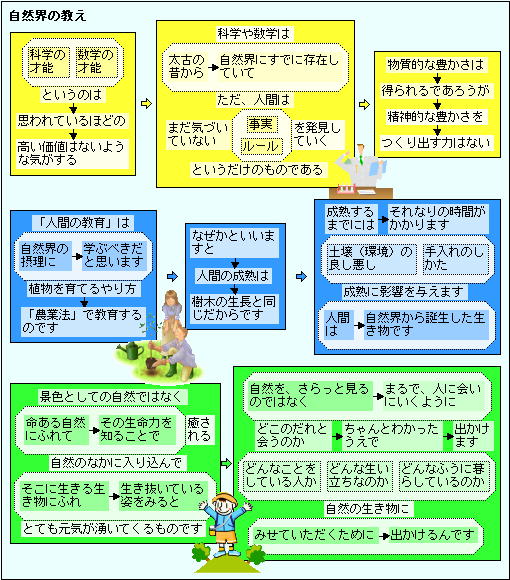

「人間の教育」は自然界の摂理に学ぶ!

子供達の多くは、自然の中で学ぶことが少なくなっています。自然の中での危険を体感することが少なくなっています。

言葉や文字から学ぶことが多く、五感で感知し、自分で考える、ということが少ないからでしょうか。

学童保育は、子どもの自由があるようですが、大人が見守っています。そのためか、どの程度までは安全か(危険か)は、大人の指導が入ります。

安全は確保できますが、失敗の経験は少なくなります。

五感の情報から考え、判断する、という力が弱くなっているようです。

最近の犯罪を見ていると、本当に自分で充分考えて、行動の選択を行っているのか疑問を感じます。

これは、人類の生き残りという視点が、不足しているのでは? SDGsは人類の生き残りを考えた活動だと思うのですが!

「得ること」にのみ価値を置く社会!

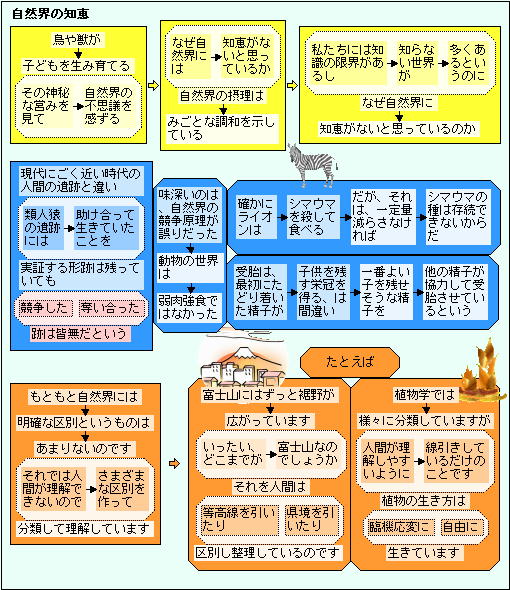

| なぜ自然界に知恵がないと思っているのか! |

人間は、生物の中で自分達が一番発達していると思っているようです。本当にそうでしょうか?

例えば植物、動き回らなくても栄養分は確保できます。害虫が来れば、その害虫の敵の虫を、高周波の音を出し呼び寄せ退治させます。

縄文杉などは数千年の命を持てています。水分も20m、30mも引き上げています(人間は手動では10m程度です)。

生きるという視点で見てみると、「動かないでも生きていける」は、人間よりはるかに発達していると思いませんか! 人間は、生物の中で自分達が一番発達していると思っているようです。本当にそうでしょうか?

例えば植物、動き回らなくても栄養分は確保できます。害虫が来れば、その害虫の敵の虫を、高周波の音を出し呼び寄せ退治させます。

縄文杉などは数千年の命を持てています。水分も20m、30mも引き上げています(人間は手動では10m程度です)。

生きるという視点で見てみると、「動かないでも生きていける」は、人間よりはるかに発達していると思いませんか!

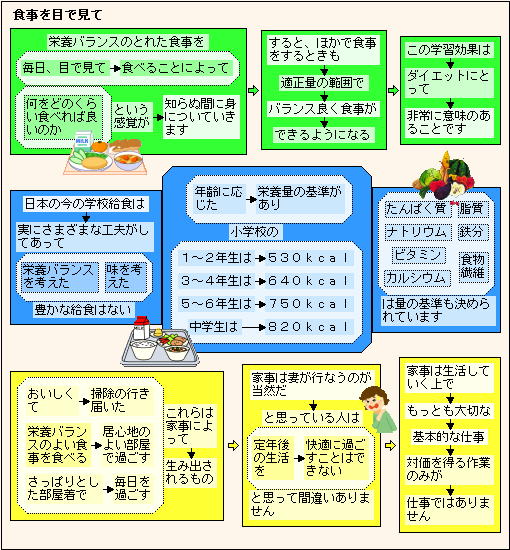

栄養バランスのとれた食事を毎日、目で見て!

食べ物は「見る」ということが大切です。野菜など、種植えの前の準備から収穫まで、できれば無農薬で、虫たちが食べた跡なども見て、この食べた跡なら安全かな? と感じることも出来ます。

また、料理されたものも、よく見て、どんなバランスになっているのか知ることも大切です。

いまだに小学校の給食時間で、黒板に、緑=野菜、赤=肉や魚、黄色=炭水化物、白=その他、など書いていた記憶が役立っています。

サプリメントに頼らず、自分の目で見る、そして、できれば地産地消が良いのでしょうね。

最近は、食物繊維による腸内細菌の働きにより、運動能力が変化するとのNHKの放送もありました。

やはり食事は、バランスを考えて、料理による栄養の変化も考え、味を知るだけで鳴く、目で見て記憶に残し、食べる前から見ただけで、からだによいのか、気をつけたいですね!