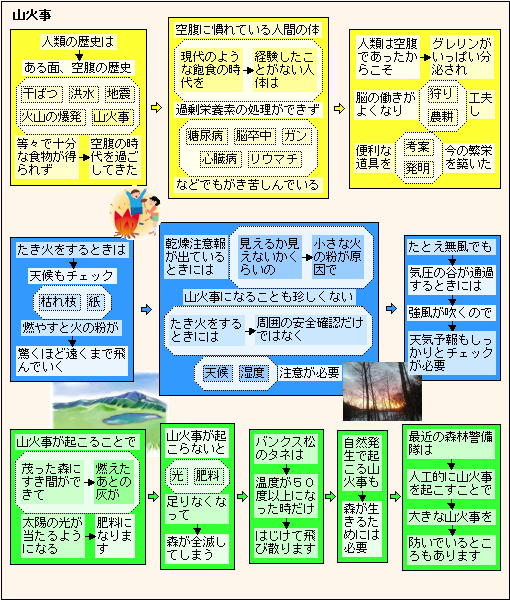

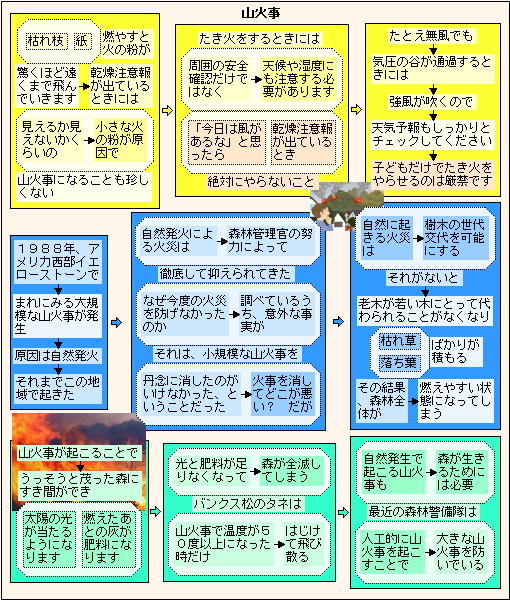

冬の寒い時期、たき火は、からだや気持ちが温かくなります。そのためか「どんど焼き」の行事が始まったのでしょうか?

キャンプが冬でも増えているようです。その時にたき火をしたくなります。当然、水を近くに用意しておくのですが、その量に限りがある場合もあります。その時、スコップも用意しておき、土をかけて消す方法もあります。

実際に近くの山で、下草が燃え始めたとき、バケツに水を入れ行こうとしたとき、父から「スコップも持って行け」と言われ、実際に下草の火を消したことがあります。水だけでは、きっと山火事になっていたでしょう!

カテゴリーアーカイブ: 自然

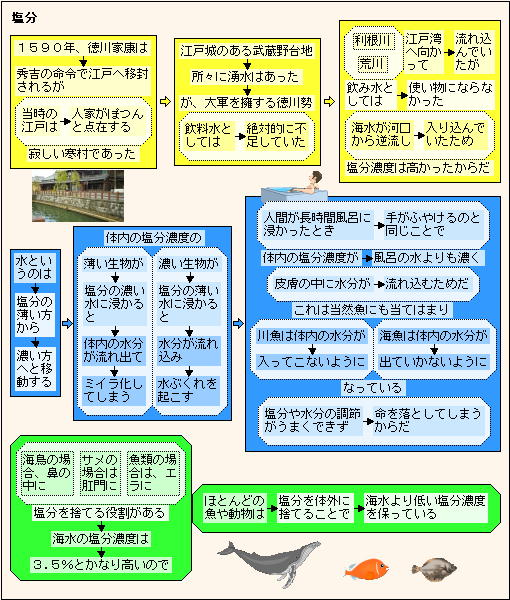

水というのは塩分の薄い方から濃い方へと移動する!

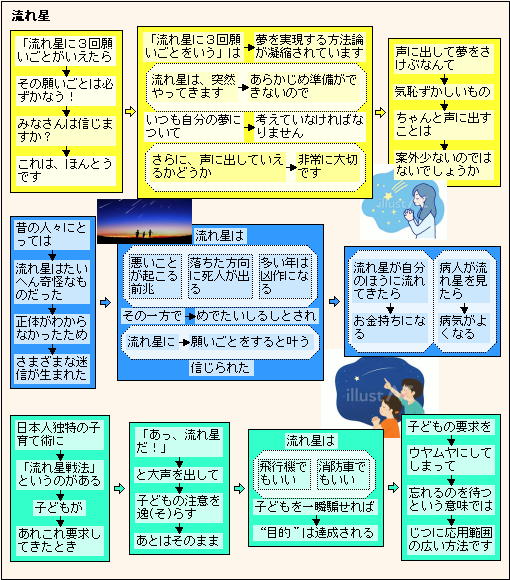

流れ星に三回願いごとが言えたら、これが大切!

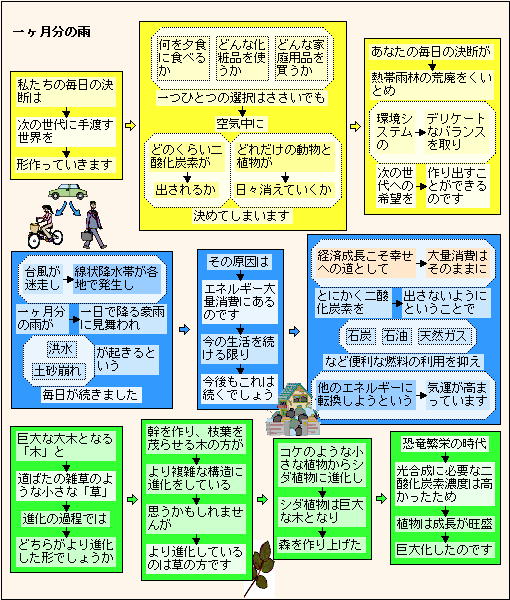

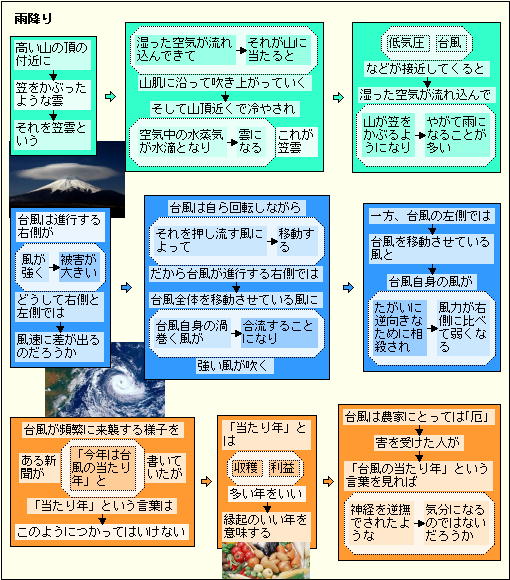

一ヶ月分の雨が一日で降るというような豪雨!

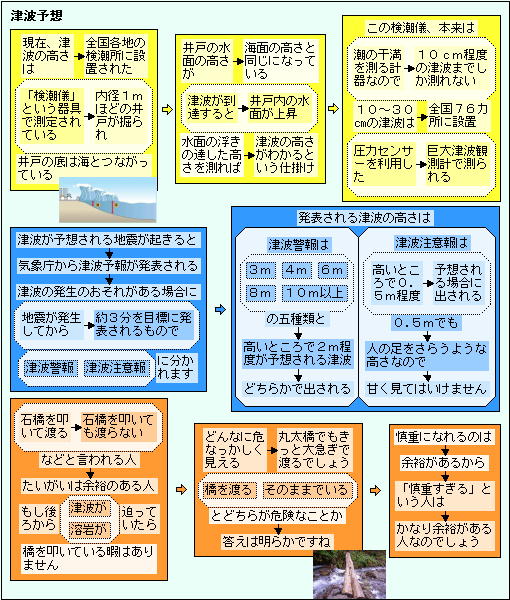

津波が予想されると「石橋を叩いて渡る」など出来ないよ!

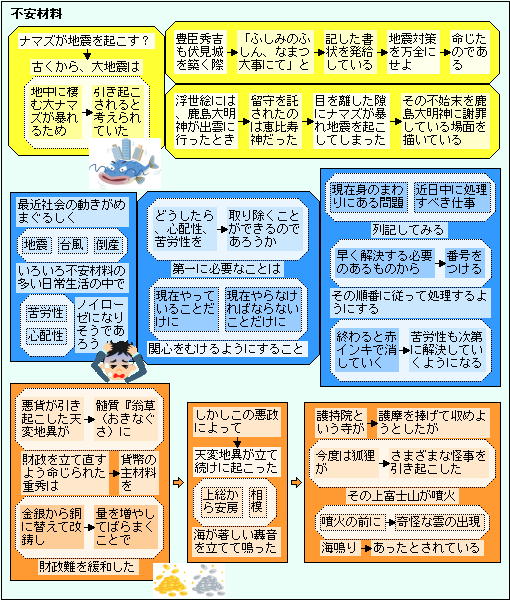

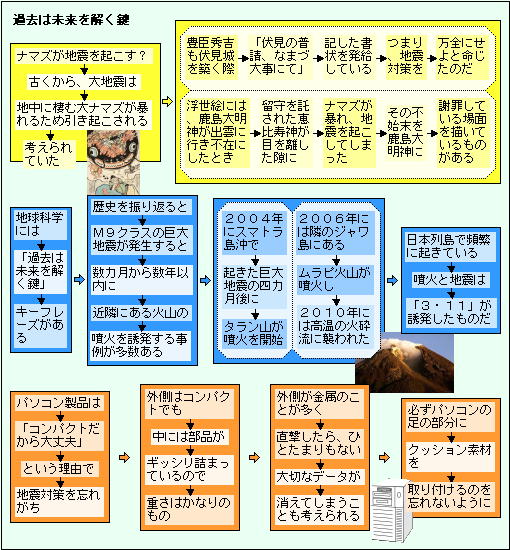

最近、地震が多発しています。すると津波が派生することがあります。

海が満潮の時の津波と、干潮の時の津波は、地区によっては被害に差があると思います。

干満の差が50cm程度の地区と、瀬戸内の中央部のように3m程度ある所では、干潮か満潮かにより津波の被害に差があるのでしょう。津波情報ではどのように伝えられるのでしょうか?

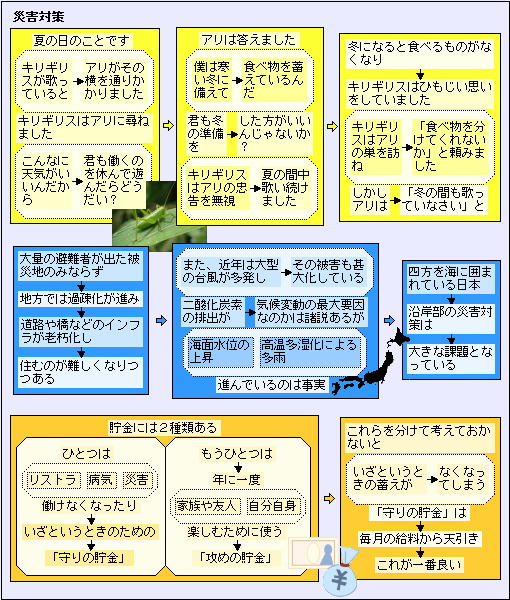

沿岸部の災害対策は大きな課題!

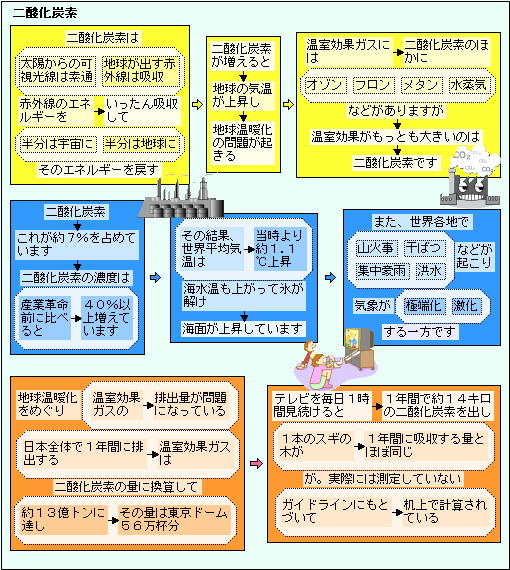

二酸化炭素の濃度は、産業革命前に比べると40%以上に!

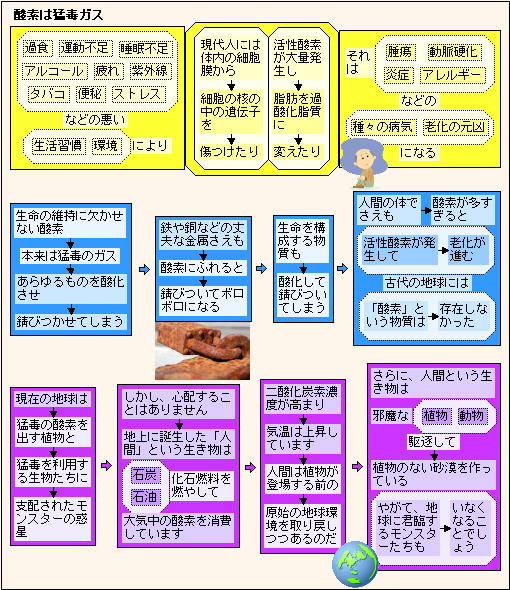

生命の維持に欠かせない酸素、本来は猛毒のガスだ!

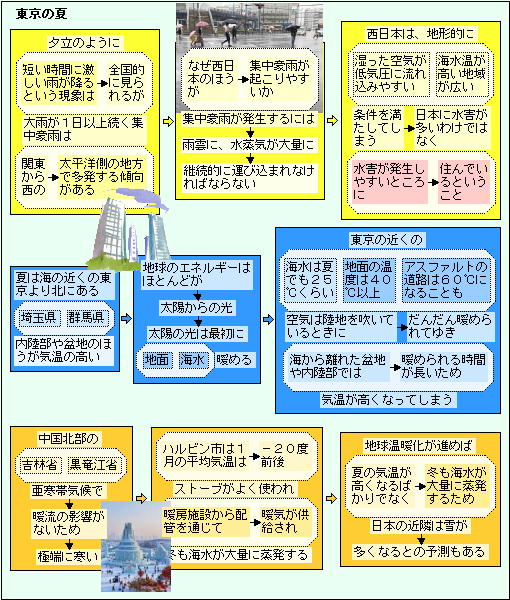

東京の夏、地面40℃以上、アスファルト60℃にも!

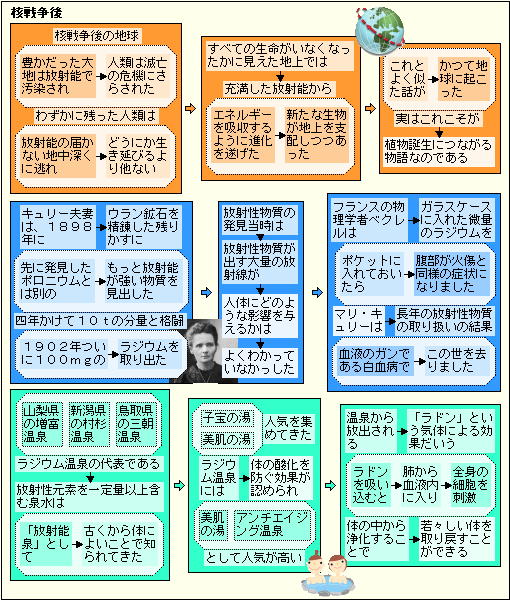

核戦争後の地球、地中深くに逃れ生き延びるより他ない!

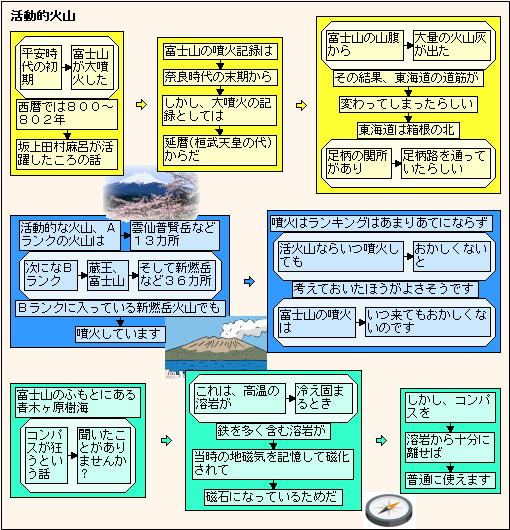

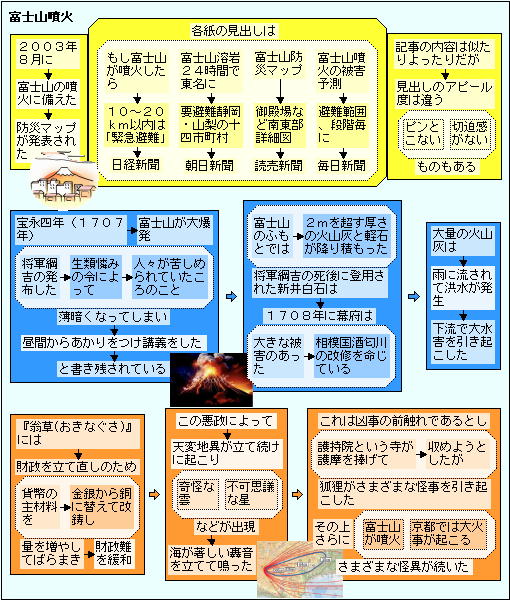

富士山の噴火に備えた防災!

富士山の噴火に備える準備がされ始まっていますが、万全の対策は無理なのでしょうね。

溶岩流は時速10km位なのでなんとかなるのでしょうが、火砕流はときに時速300kmにも達するとのこと、噴火が始まってからでは対策は無理ですね。

昔と違って電子機器が増え、その動力は電気、発電設備の災害と当時に、雨が降るとショートして壊れてしまいます。

昔の生活スタイルは、現代人も経験しておく必要があります。

洗濯板を使って、洗濯をしたことはありますか? でも、洗濯板を持っている人はほとんどいませんね!

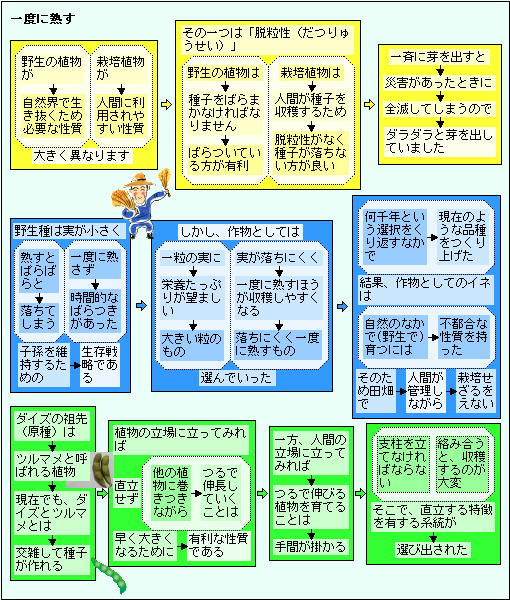

作物は、一度に熟すほうが収穫しやすい!

野生の植物は、生き残る確率を高くするため、一度に熟さず、ばらつきがあった。

人間が食べる保存がきかない野菜や果物類は、冷蔵庫が無かったため、ばらついて熟成する性質を利用した。

しかし、保存が利く穀物類は、ばらついて熟成すると、効率が悪いため、一斉に熟成するものを選んでいった。

そのため、半農半漁のように兼業する働く方法が可能となった。

米は、田植えの時期と収穫の時期以外は、あるていど時間がある。そのため、農機具の整備や近隣の草取りなどをやっているのでしょう。

いろいろな仕事はあるのでしょうが、専門家を養成したり、その専門家の仕事をロボット化するなどして、合理化する方法はないのでしょうか?

いまでも半農半漁ではなく、半農半サラリーマンの人もいるのでしょうね!

枯れ枝や紙を燃やすと火の粉が驚くほど遠くまで飛んでいく!

「雨乞い」は農作物の不作を逃れるため、あるいは、豊作を願って行われる行事なのですが、山火事のとき、火が消えるように祈って行うことはないのでしょうか?

そういえば、枯れ草を燃やすとき、水を用意するだけでなく、スコップを用意していますか?

水場が直ぐ横にあれば別ですが、近くにないことが多いです。そんなときに火が広まると、水はすぐ無くなり、水を汲みに行っている間に燃え広がったしまいます。

せめてスコップがあれば、土をかけると火が消えることもあります。

私の経験では、裏山の50m位横上で枯れ葉が燃え広かったとき、父から「スコップも持って行け」といわれ、実際に消すことに成功しました。

山火事になる前でしたら、消化の効果があることもあります!