50才から60才にかけて、自分の興味を広げる対策を立てることが、定年後の充実した人生を送ることにつながるようです。

この時期に責任のある地位にいると、なかなか自分の興味を広げることが難しくなります。

年功序列を改め、能力主義になると、この問題は解決する可能性があるのでしょう。

江戸時代に当てはめてみると、権限のある人は老中(石高が少ない)=能力のある人(しかし、収入はそれほど高くない人ということに)、収入のある人は外様大名(石高が高い)=年齢の高い人(収入が多い、しかし、権限はそれほどはない)、という年功方式であれば、歳をとっても、新しいことに興味を持ち、元気な高齢者が増え、定年後に社会に貢献できる余地も出てくる可能性が、広がってくる可能性があると思うのですが。また、子どもにも充実した教育環境を整えられるのでは、難しいですかね!

カテゴリーアーカイブ: 組織

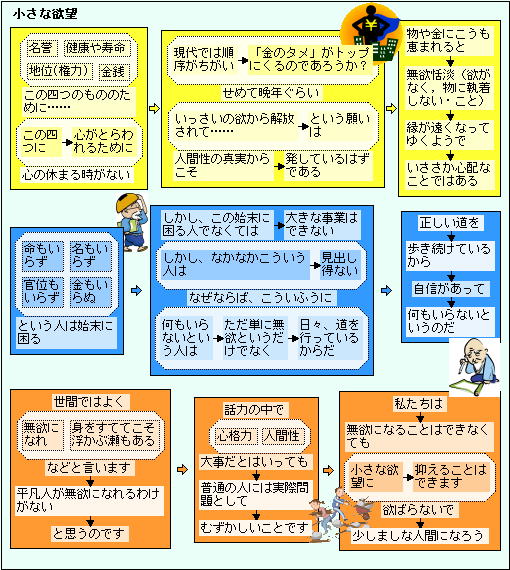

無欲になれなくても、小さな欲望に!

外面がよく見えてても中身ブスなら!

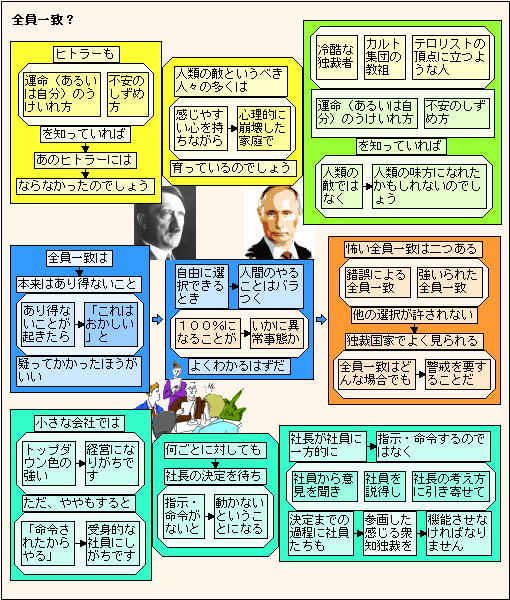

全員一致は本来はあり得ないこと!

日本は「根回し」文化の国です。根回しには談合もあります。『日本書紀』の時代から談合の国です。 A建設、B建設、C建設などさまざまな企業が談合で出てきます。

そういった取捨選択、あるいは格付において絶妙に配慮が行き届いて、忖度しているといった具合です。

だから、『日本書紀』は日本の忖度文化の原型ではないかと思います。いわゆる独裁的な王権があったのではなく、連合王権のような国として成立してきました。

「根回し」には悪い面もありましが、良い面もあります。それは独裁者が出てこないことです。日本の独裁者と言える人物は織田信長ぐらいでしょう。

根回しの段階で、部下の意見を取り込むことができます。また、部下を上司の意見に近づけることも出来ます。

独裁国家にならないためには、効率に問題はあるのでしょうが、「根回し文化」もあって良いのでは、と思いますが!

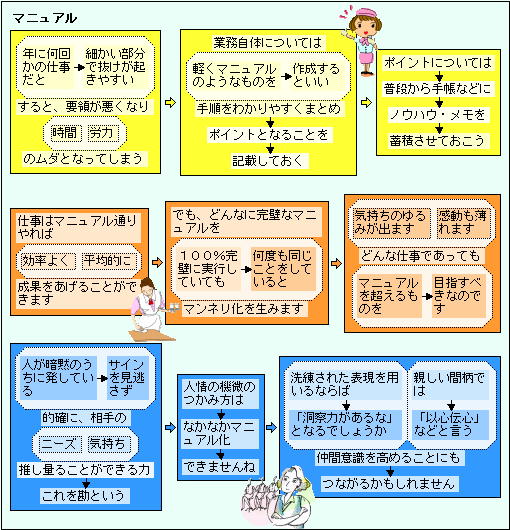

マニュアル通りやれば?

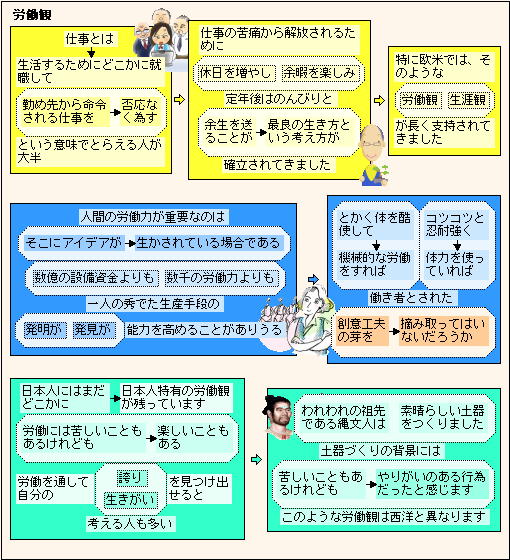

労働力が重要なのは生かされている場合!

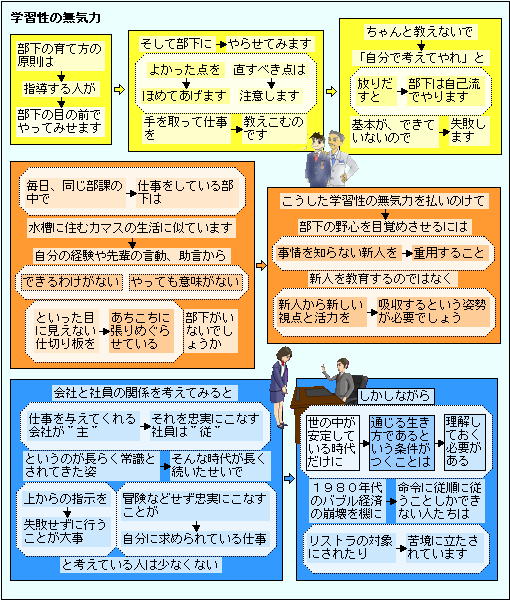

学習性の無気力を払いのける!

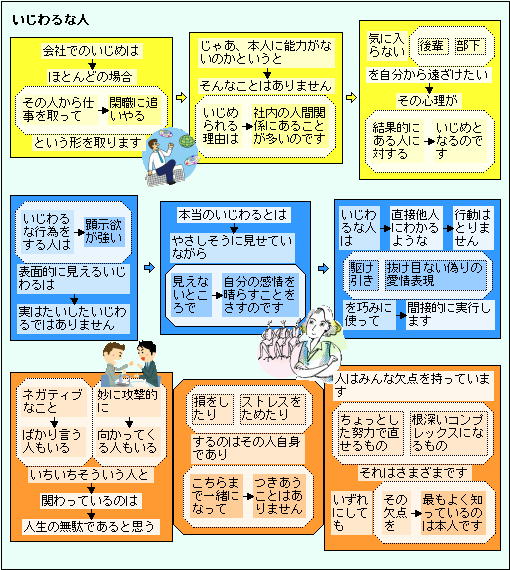

本当にいじわるな人は間接的にいじわるを!

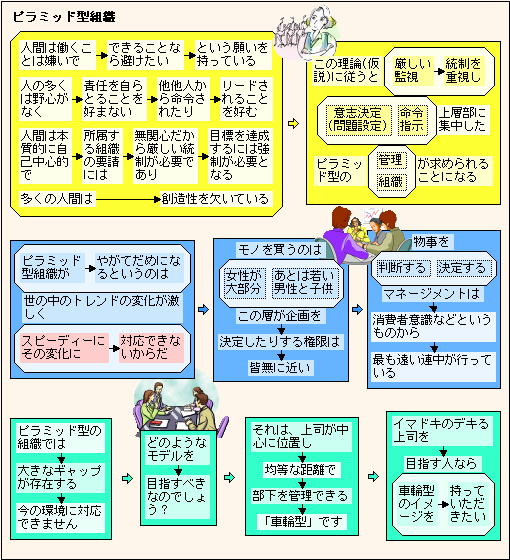

ピラミッド型組織がやがてだめになる!

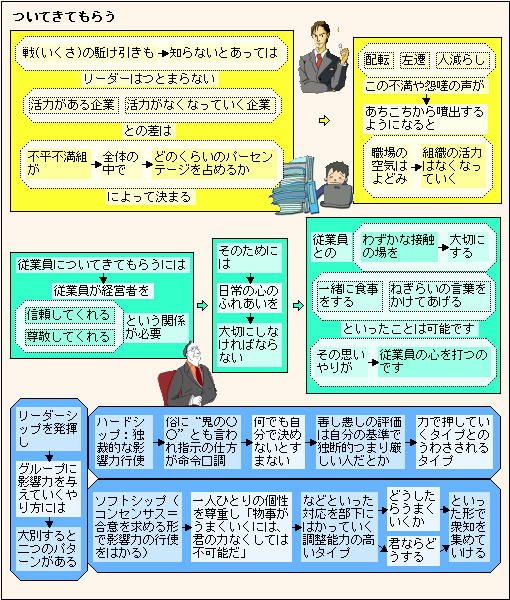

従業員についてきてもらうためには!

ロシアや中国のニュースを見ていると、「リーダーシップとは?」という疑問が湧いてきます。

リーダーが「求心力が落ちてきた」と感じた瞬間から、非常に危ない方向に行ってしまいます。それを止めるには、反対派が勢力を持ち、そのリーダーの拘束か、死を待つしか無いのでしょうか。

日本のように、ある程度の「曖昧さ」・「いい加減さ」がある風土では、強権を発することがなく、平和を維持できるのでしょう。

曖昧さを持つことで、部下の意見を聞くことが出来、いろいろな提案を検討できる余地もできるのでしょう。

オイルショックの際に、製造業に広がったトヨタ式現場改善活動も、地位に関係なく、どんな人の提案も、否定することなく、どんどん改善提案を出させたことで、オイルショックの危機を乗り切りましたね!

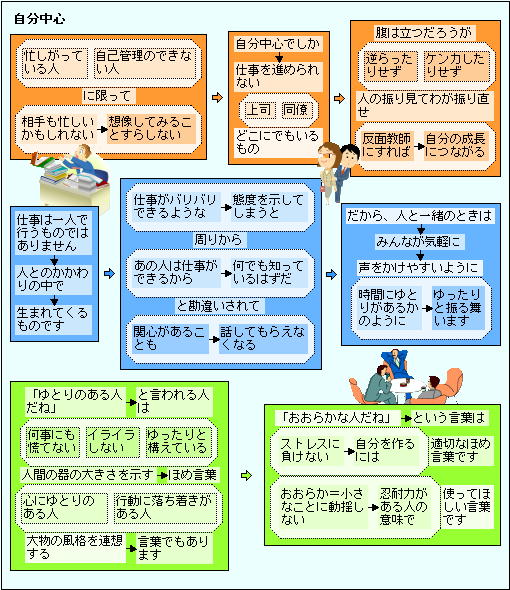

仕事は一人で行うものではありません!

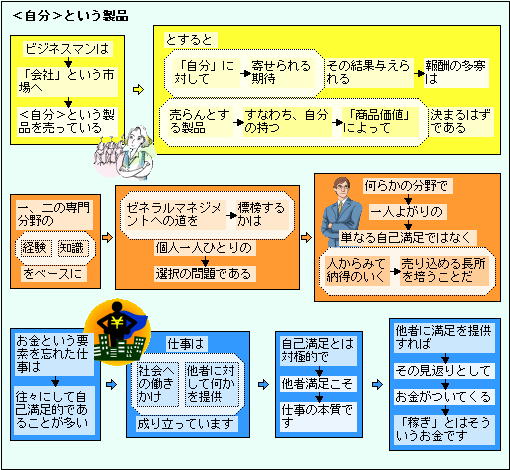

<自分>という製品を売る!

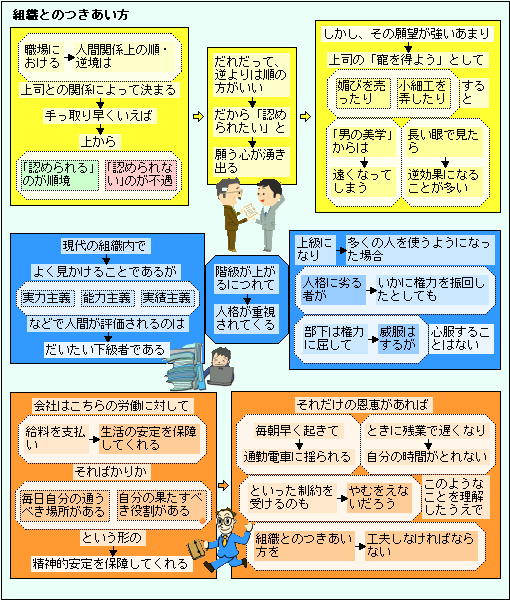

組織とのつきあい方は工夫が必要!

好きなことを知ってはじめて仕事は回る!

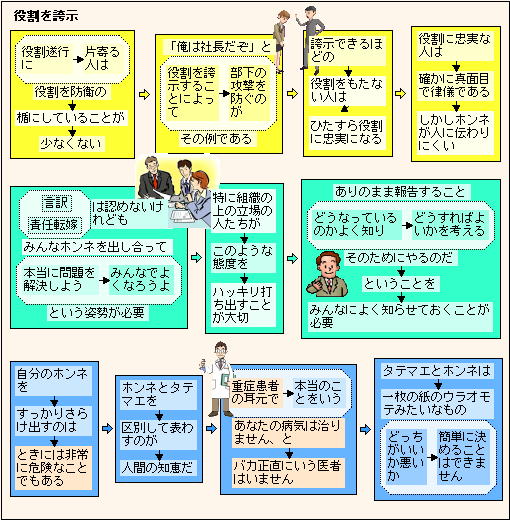

役割を誇示すること!

アメとムチの使い分けに工夫を!

上司が部下を使うとき、どのようにすべきか意識していますか?

パワーハラスメントのニュースがよく流れます。上司の方も気を使う時代です。どの程度が良いのか、難しいですね。

日本の教育は、答えが一つしかない教育を受けています。そのため、一つの言葉に、いろいろな意味が含まれていることをあまり考えません。ある意味、単純な解釈しかしないこともあります。

愛情が隠されているきびしい言葉は、表面のきびしさだけで受け取ってしまうこともあります。難しいですね!

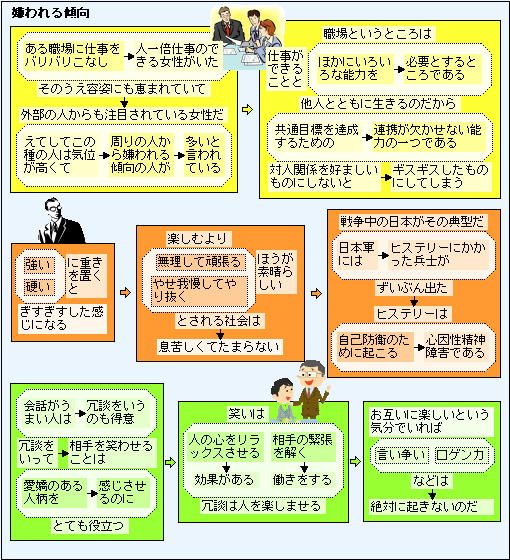

周りの人から嫌われる傾向の人!

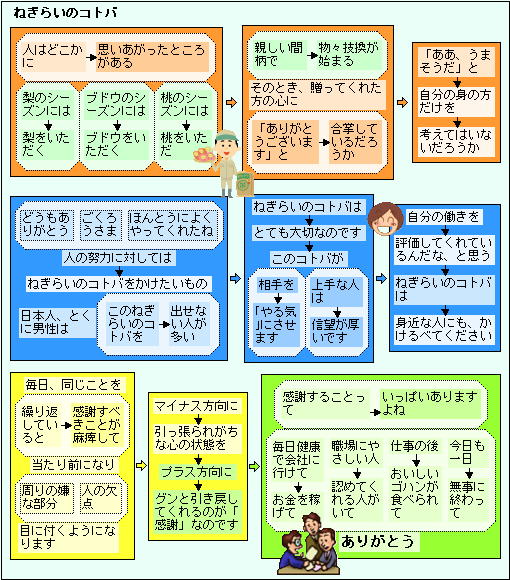

ねぎらいのコトバをかけたいもの!

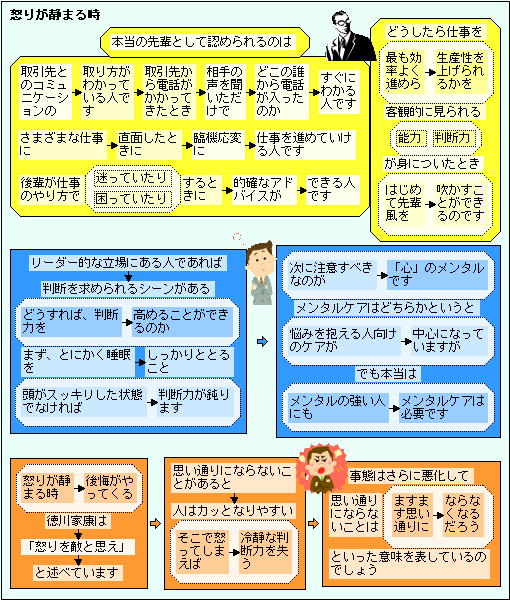

怒りが静まる時、後悔がやってくる!

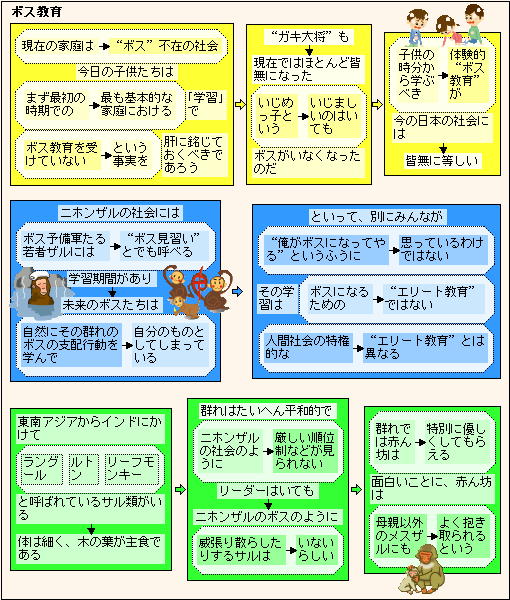

今の子供はボス教育を受けていない!

| 「ボス」と「リーダー」をどのように使い分けていますか。日本語では、ボスは『親分、親方』、リーダーは『指導者、統率者』ですが、昔の親分(ボス)は、「面倒見がよく、親のように頼りになる人」と思われていました。ヤクザの元親分が県会議員になっていたりしていた例もありました。 現在の暴力団の親分は「部下に対して恐怖を与えて従わせようとする」ように思われています。どちらかというと「ニホンザルのボス」のようです。 リーダーと言われる人は「部下のやる気を引き出させて任務を遂行させる人」と思われています。「ゴリラのトップはではリーダー」のようです。 昔のヤクザのトップのような「面倒見の良い親分」が育たなくなりましたね。やはり、子供のときの「ガキ大将」がいなくなったことが原因なのでしょうね! |