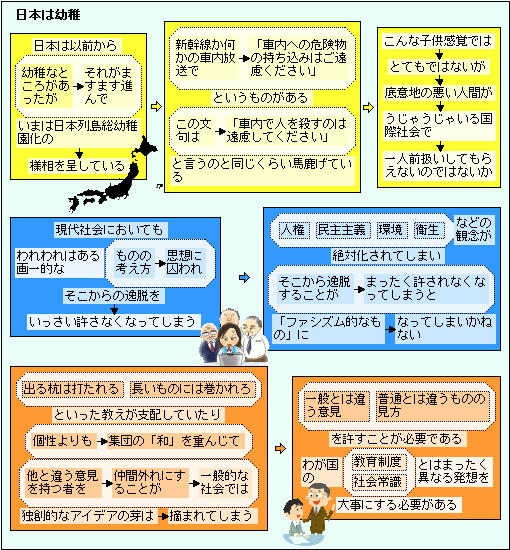

| 他人との争いが起きるとき、「相手が悪い」、そして「自分は正しい」が基本にあります。ということは、争いの背景には「自己主張することは当然」という思いがあるのでしょう。 この「自己主張は、本当に当然なことなのでしょうか?」と考えてみたことはほとんどありませんね。ほとんどの国は、自己主張は当然の権利として、その上で社会が成り立っているようです。 日本もそうなのですが、自己の主張する力が他の国より弱いようです。そこに「曖昧な部分」があり、その曖昧な部分を、人々が自分流に解釈し、行動しているようです。 災害が多く、山が多く、狭い国土で暮らさなければならない宿命なのでしょうか? そんな自己主張だけでは生きていけない環境の中で、周りを気にしながら、自己主張との妥協を図りながら、暮らしてきた環境が、新コロナ対策に対しても効果を発揮しているのでしょうか! |

カテゴリーアーカイブ: 社会

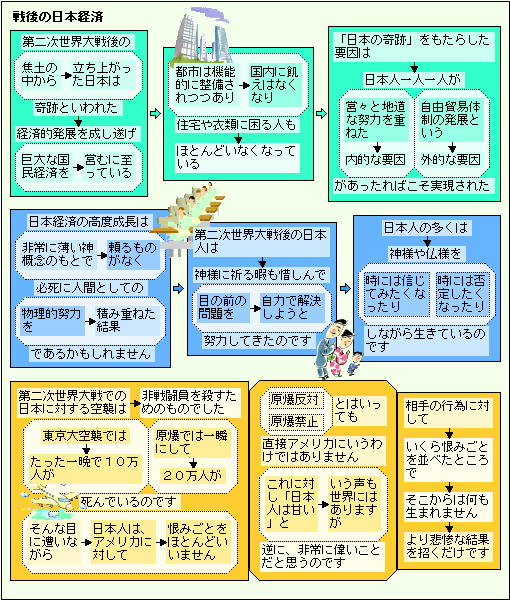

第二次世界大戦後の日本経済!

| 太平洋戦争の後、日本は焦土の中から立ち上がってきました。いままで、これは普通のことと思っていましたが、アフガニスタンの状況を見ると、国家という概念がつくれるのかどうかと考えてしまいます。 みんなで国づくりをするということはどうゆうことなのか? 戦後の日本人の多くは、どのような国をつくるかは曖昧だったような気がします。思想的には曖昧なまま、とにかく生活(食べること)を中心にして、前に進んでいたようです。そして、少し食べることに余裕が出来ると、たとえば、畑になっていた庭をもとに戻していました。こんなやり方でまとまって行けた風土が、戦後の経済復興を成し遂げたのでしょう。 日本の風土に「思想では飯は食えない」ということがあり、ほとんどの人が、どんな思想も受け入れることができ、良い・悪いはどうでもよい、悪ければ直せば良い、そして、直すことが出来る、という風土の基本になっていたのでしょう。 思想で人をリードし、違反したら罪に問うという指導者がいた時代は、日本では争いが多く発生していた時代のようです。一人の個人が、時と場合により神も仏も信じる、そして、普段は神も仏も意識にない、という風土が、おだやかな国にする原点にあるのでしょうか! |

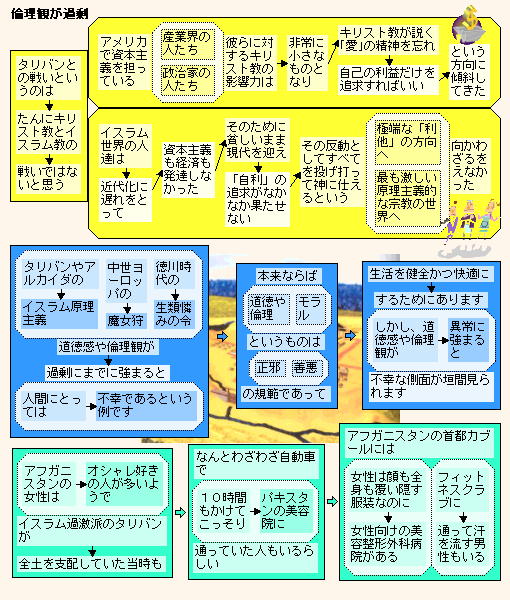

道徳感や倫理観が過剰にまでに強まると不幸が!

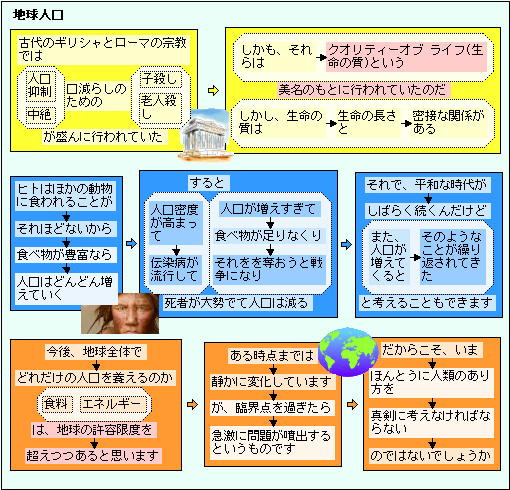

今後、どれだけの人口を養えるのか!

「長いものには巻かれろ」がより強くなった?

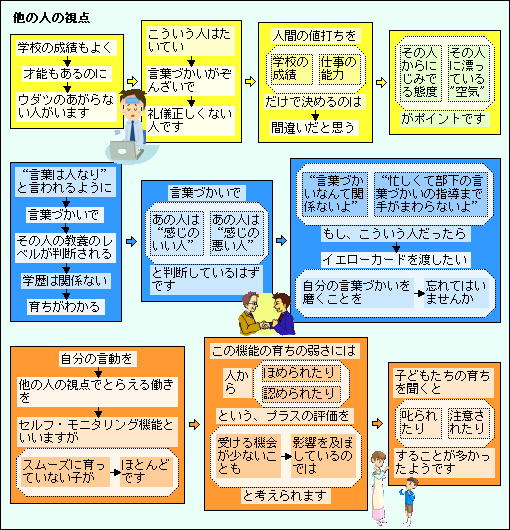

自分の言動を他の人の視点でとらえる!

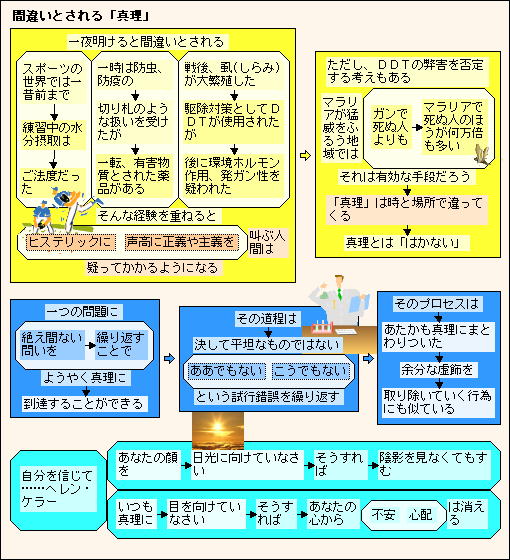

一夜明けると間違いとされる「真理」もある!

| 歴史においても「真理」とされてきたものが変わってしまうことがあります。また、報道においては、真理のごとく発信された情報が変わってしまうこともあります。NET上ではもっと頻繁に起きているのでしょうか。 所詮、真理といえども人間の解釈です。事実をある方向づけし解釈したものが真理です。ということは、事実は変化しないが、真理は変化することもある、ということのようです。 絶え間ない問いを続けて行くしかないのでしょうね! |

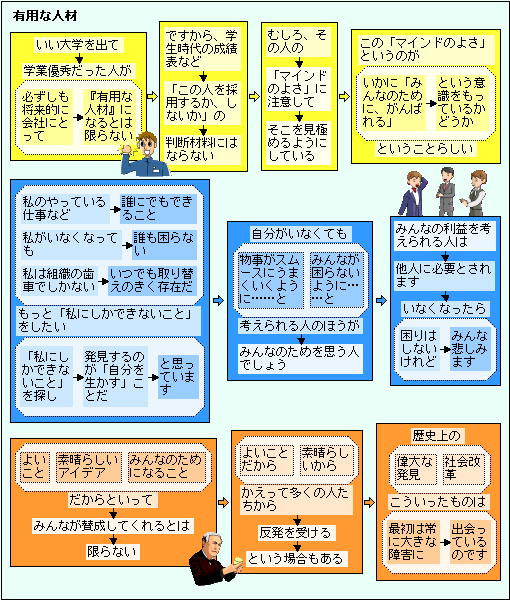

『有用な人材』になるとは限らない!

共同体での「有用な人材」とは、やはり、その共同体において何かしらのメリットを生む“しくみ”をつくる人、また、そのしくみを有効に活用していく人なのでしょう。それがお金に関係しているかどうかは別にしてです。

昔からの共同体に残っている通過儀礼は、共同体のしくみを担当できる人として周りの人たちから認められる、という儀式なのでしょう。

農耕文化が始まる以前は、他の動物と同じように、共同体の必要性はほとんどなく、家族を中心として単位で生き残り作戦を行っていたのでしょう。

しかし、農耕社会になると共同体は大きくなり、それぞれの役割ができ、周りの人達と協力していかないと、生き残っていけなくなったのでしょう!

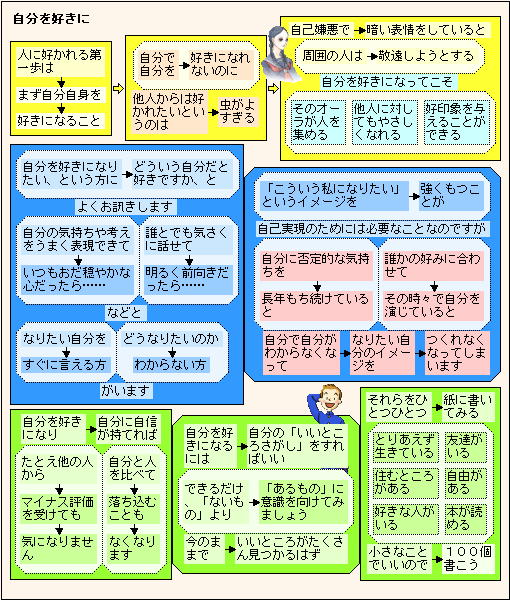

自分を好きになりたい!

| 自分勝手に生きている人、そのような人は「自分自身が好き」なのでしょうか?、「自分勝手でいないと生きにくい」のでしょうか? いまでも秘教といわれるところで生活している人々は、「通過儀礼」を受けることで、その共同体のために生きていくことが自分の目標になり、それが、自分を好きにしていくようです。その共同体では、自分勝手は許されないのでしょう。自分勝手をやっていると、日本にむかしあった「村八分」のような状態になるのでしょうか? 四国八十八箇所巡礼のときの「お接待」は、見知らぬ人にまで施しをします。最近ではボランティア活動もそうですが、「人のためにつくす」が生物の生き残り作戦の上で、最も大事なことなのでしょう。この遺伝子スイッチがONになった人が、ヒトの生き残りに有利だったのでしょうか? |

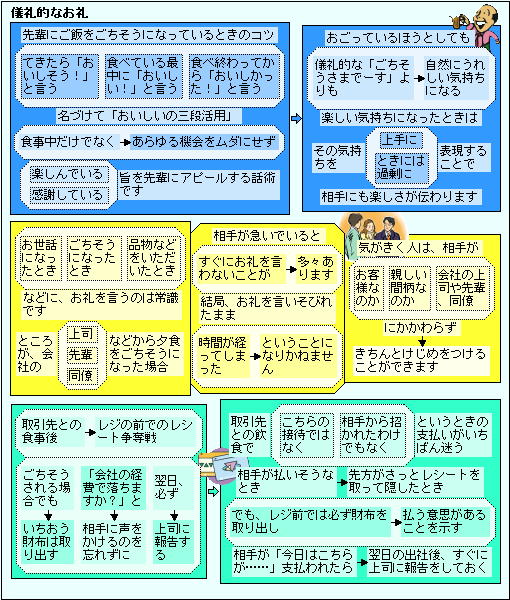

儀礼的な「ごちそうさまでーす」よりも!

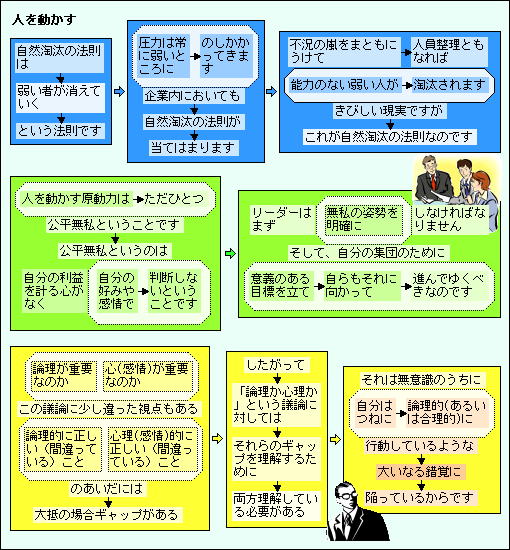

論理が重要なのか、感情が重要なのか!

| 自然淘汰の法則の「弱いものが消えてゆく」というものですが、この解釈が「自然の中での出来事」ではなく、「社会の中での出来事」として解釈する人が多くなっています。 ヒトの場合、食料を運ぶことが大変だった時代は、秘境や小さな島では、その土地で生産が可能な量で生活が可能な人数しか生きていけません。 その中で、生物としての本能に基づく自然淘汰のしくみが必要でした。日本でも、「口減らし(人数を減らすこと。特に,子供を奉公に出したりして,生計の負担を減らすこと)」や「間引き」というしくみがありました。また、団塊の世代の就職時期から言われ出した「集団就職」なども、ある意味では口減らしなのでしょう。 自然淘汰の法則は、社会現象との関わりが深いため、「社会の中での出来事」と思われるようになったのでしょう。 ただ、新コロナの蔓延対策は、「社会の中での出来事」という発想では「民主主義国家で強い人=投票に行く人」中心ではなく、「自然の中での出来事」という視点で、新コロナ蔓延地区の人、その地域に出入りする人」のワクチン接種を優先する対策をしてほしいものです! |

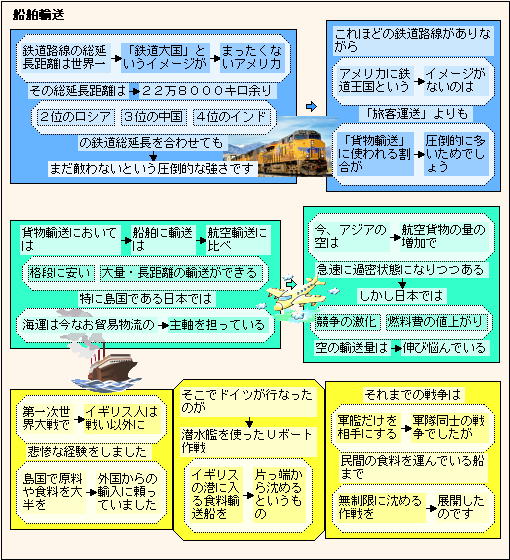

船舶による貨物輸送は格段に安い!

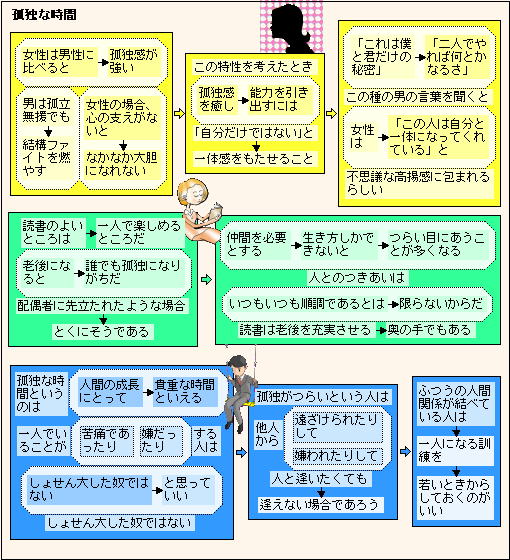

孤独な時間というのは人間の成長に必要!

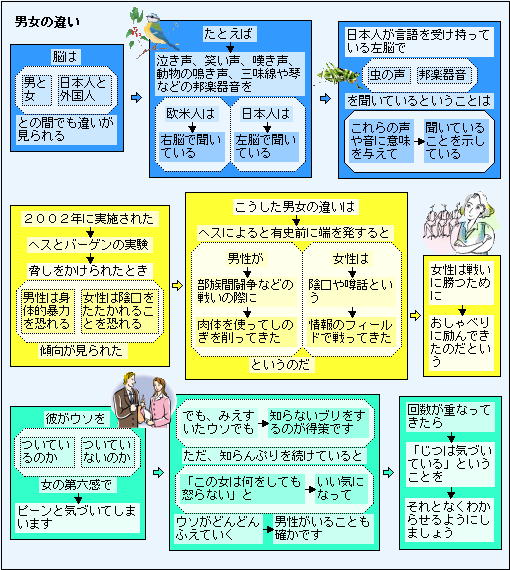

| 男女の不平等が社会的な問題とされています。平等とは「差別をせずに同じようにするこ」。「平」はやすらか、おだやか。「等」は、同じものをそろえて整理する。という意味もあります。もし、男女(男女に限らず)違いがあるのなら、その違いを考慮しながら、「おだやかなになるように、そろえ整理する」というように解釈することもできると思います。 他の生物が人間を見れば、どれも同じようにしか見えないのでしょう(人がサルを見ても、なかなか見分けがつかないように)。普段、他の人を見るときに、無意識に何かしらの違いを見つけようとしています。違いにしか目が向いていないのでしょう。サルが、人間のテストの点数が100点と20点の人の違いを意識するのでしょうか? そういえは、テストには記述問題がありますが、先生が点数をつけるとき(100点満点の時)100点以上の点数をつけたいこともあるのでしょう。昔は103点とか、105点とかをつける先生がたまにおられましたが、点数をパソコンに入力するようになり、100点以上は受け付けられなくなっています。これも平等ですね! |

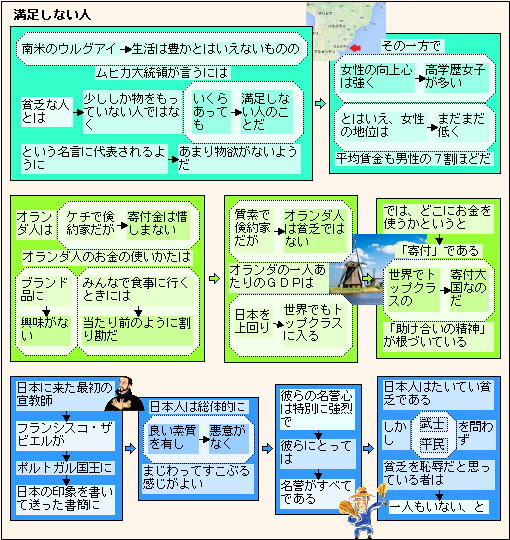

貧乏な人とは、いくらあっても満足しない人のこと!

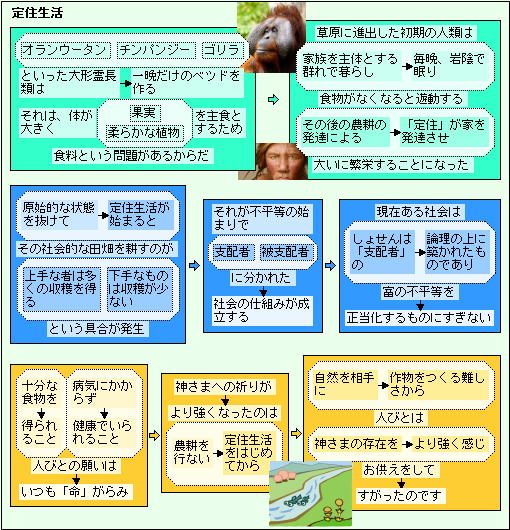

定住生活が始まると富が不平等に!

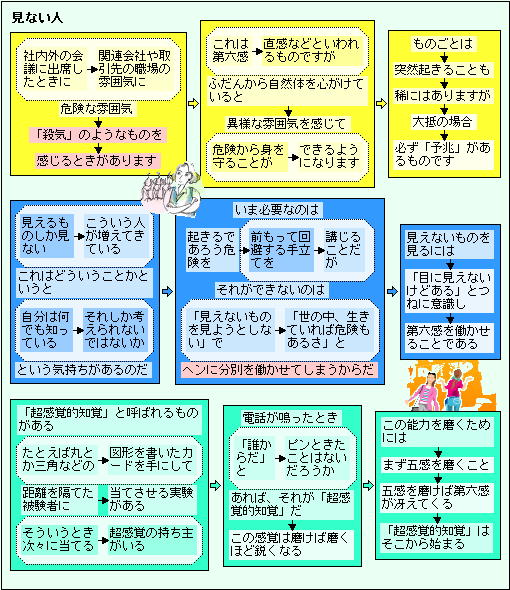

見えるものしか見ない人が増えてきている!

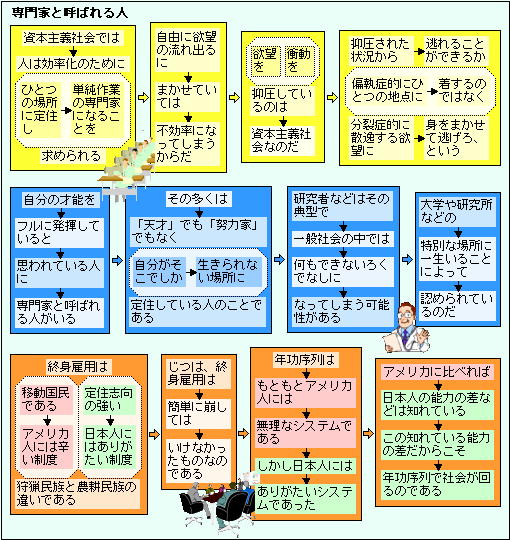

専門家と呼ばれる人はそこでしか生きられない人!

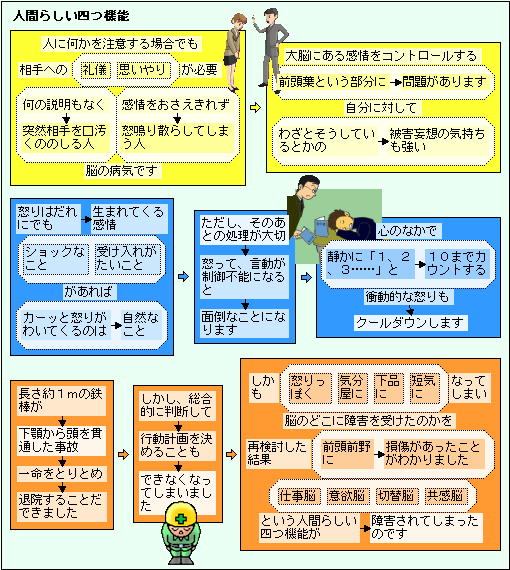

人間らしい四つ機能が前頭葉に!

彼のウソを見分ける女の第六感!

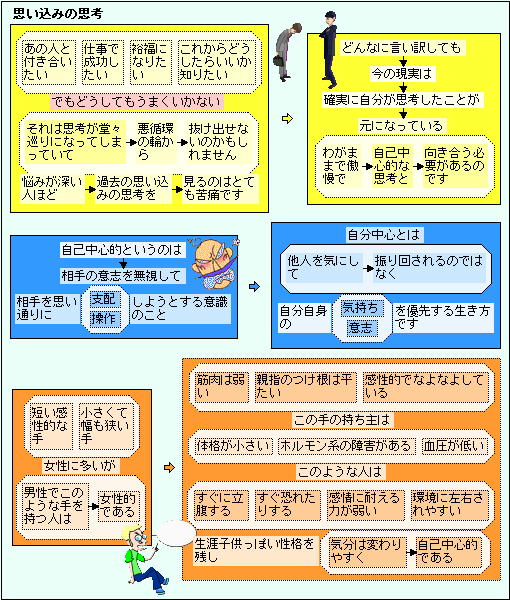

過去の思い込みの思考を見る!

| 能力主義の時代は、自己中心的で能力が優れている人が成功する。日本では戦国時代がその典型である。しかし、この能力主義の時代は、戦が多く、災害や疫病の蔓延する時代でもある。その原因は、生命体が生き残るためには、「助け合い」の性質が一番重要で、原生生物の粘菌ですら、環境変化で生命が危険な状態に陥った場合、同じ遺伝子の細菌が集まり、協力して胞子を作り、自分は死んでしまうが、胞子が生命をつないでいく。 仏教も、ガンダーラで「生前に人のために助けを行うと、極楽に行くことができる」という考え方を折り込むことで、国際的な宗教に発展したとのこと。大阪商人やその風土を受け継いだ商人の町でも、儲けたお金の多くを、民衆のための事業につぎ込んだ歴史がある。現在は、儲けたお金を民衆のために使おうとしても、株主が大反対するため、それができない社会になってしまった! |