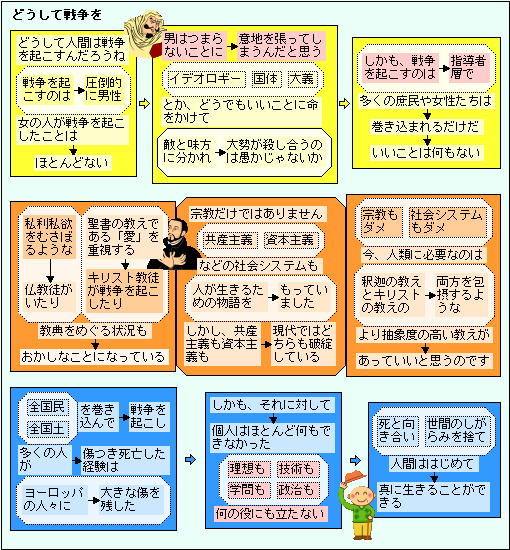

「どうして人間は戦争を起こすんだろうね?」、それも圧倒的に男性が。

今日も安倍元首相が銃撃され亡くなりました。犯人は男性。最近の不可解な犯罪も、犯人の多くは男性ですね。どうしてなのでしょうね?

男性は考え方に幅がなく、1つの方向になりやすいようです。特に100点主義の教育で、いつも答えは一つしかないと思い込んでしまう傾向にあります。でも、答えというものは一つではありません。

私は、小学校の家庭科で「新鮮な魚の見分け方」を習ったとき、「魚の目やエラを見て見分ける」と習いましたが、住んでいたところでは「魚に触って動くかどうか、タコやイカは吸盤に触って吸い付くかどうか」で新鮮かどうか見分けていました。どうして教科書にヘンなことが書いてあるのだろう? と思いました。

答えというものに、「曖昧」を許容していれば、社会人になっても、一つの考え方に固執することが少なくなるのではないでしょうか!

カテゴリーアーカイブ: 教育・勉強

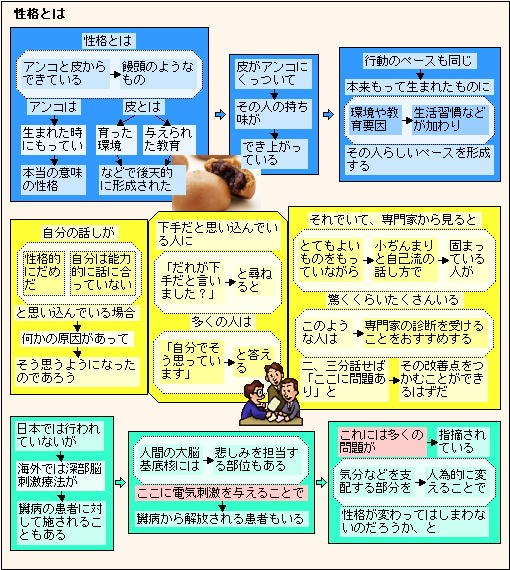

「だれが下手だと言いました?」

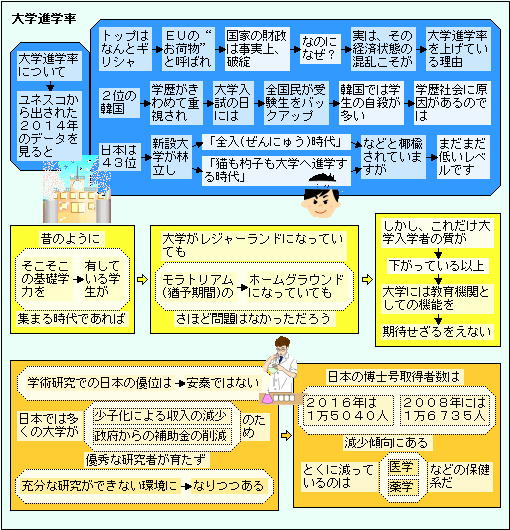

日本の大学進学率は43位!

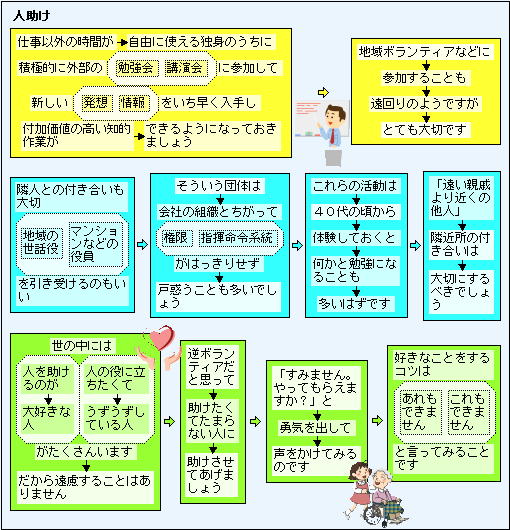

人を助けるのが大好きな人がたくさんいます!

| 「自由に考える」という習慣を、いつのまにか失っているのでは、と感じています。小学校から「テストで答えは一つ」という習慣がつき、マスコミでは専門家の解説がほとんどになり、専門家達は答えは一つ、と考えがちです。そんな情報ばかりが周りに溢れていると、自分が自由に考えたと想っても、他人の考えに支配されているのでしょう。 日本以外では、「答えは一つ」しか正解がないのですが、日本では「あれも正しい」、「これも正しい」ということが許されています。一人の人が、お寺に行くのも良い、神社に行くのもいい、「曖昧」が許されているのです。 だからこそ、いろいろな知識を自由に集め、その情報を組み合わせ、昨日考えていたことと、今日考えることは、違っても良いという自由があります。 Aさんとは“こう”、Bさんとは“そう”と、それぞれの場面に応じて良い方法が選ぶことがある程度は許されています。 ただし、その自由な対応の背後には、多くの知識があればあるほど、的確な対応になるのでしょう。いくつになっても、自分の得意分野以外の勉強も大事なのでしょうね! |

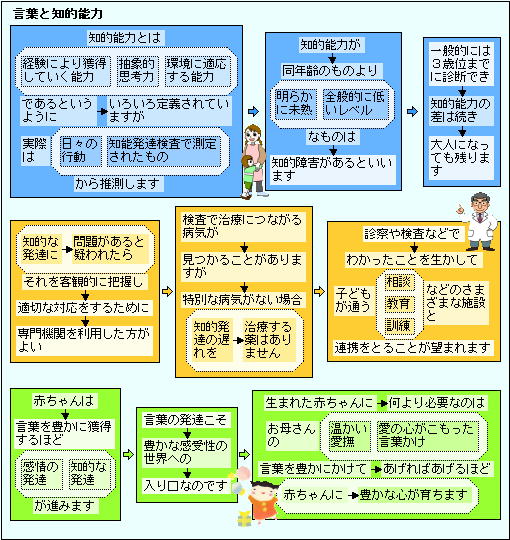

言葉の発達こそ感受性世界の入り口!

| むかしは「環境に適応する能力」が、最も重要な能力だったのでしょう。しかし、現在は言語による知識になっています。それも記憶力が重視されていました。 最近は、言語による知識には変わりありませんが、ネット検索やデータベースによる知識になってきました。 その結果、情報を組み合わせながら、より深い知識、固定観念を打ち破る知識などにシフトしつつあるようです。 しかし、情報を組み合わせ活用するために必要とされる能力は、言葉と同時に、環境に適応するために養った経験なのでしょう。子供時代に多くの大人と接した体験、自然の中で遊んだ経験などが大切になるのでしょう。 ところで日本語は抽象的な能力を身につけることに適しているのでしょう。似たような言葉がたくさんあり、また、同じ言葉でも、意味が異なっていたり、また、例えば「ニオイ」でデータベースを検索すると、「……において……」などが出てきて、もとの「臭い」とはまったく違った発想にたどり着いたりします! |

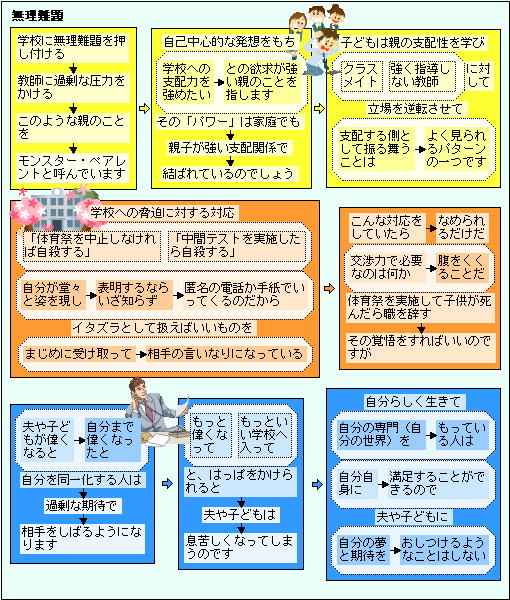

学校に無理難題を押し付ける!

| モンスター・ペアレントという言葉が言われ出してかなり立ちました。このような人が多くなった原因はなんだったのでしょうか? ヤクザや暴力団だったのでしょうか。しかし、ヤクザや暴力団はむかしからいましたから違うのでしょう。 そうするとテレビなどに出てくるコメンテーターなのでしょうか。どうもそんな気がしています。事実や論理の中から、自分の主張に当てはまるものだけを取りだして、あたかもそれがすべてのように主張します。視聴率を上げるためにはやむをえないのでしょう。 しかし、それを見習う人達が増え、他の意見は聞かず、自分の都合に合う事実・論理だけを主張する人が増えてきたのでしょう。欧米人は自己主張をする人が多いと聞きますが、日本人もそうなってきたようです。 もっと「曖昧さ」を大事にしてもよいのでは、とも思います! |

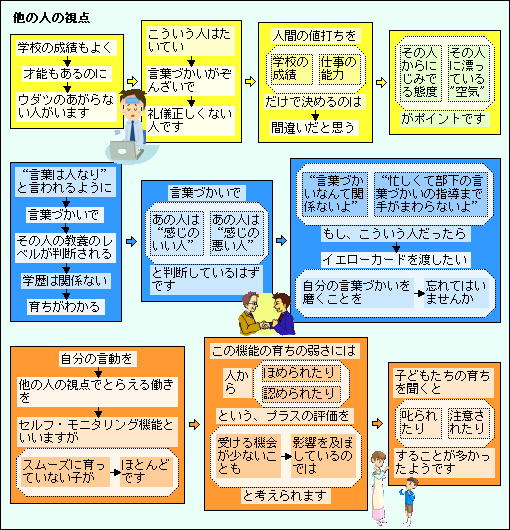

自分の言動を他の人の視点でとらえる!

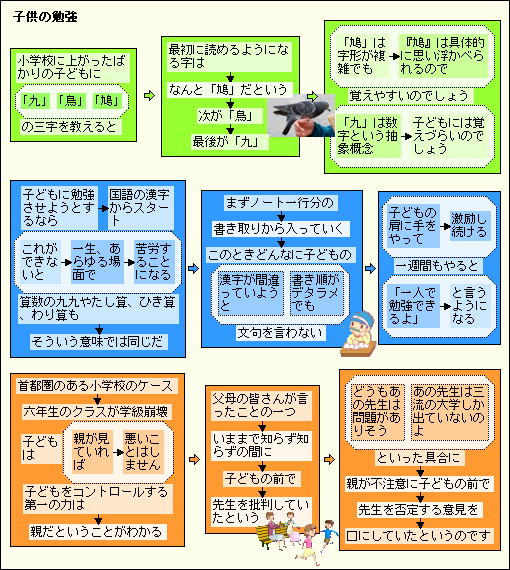

子どもに勉強させようとするなら!

自己投資は年収の1割以内ならOK!

| 出身大学や資格に頼る時代は終わりつつあるようです。AIの進歩は、予測できないほど早く、知識をベースにした資格は、不要になってしまう可能性が強くなってきています。 AI中心の時代になった時、どの言語が専門分野において有効か、という現象も起きてくるのでしょう。単純な言語はAI化は行いやすいのでしょうが、機能的にはどうなのでしょうか。 自分で、本をもとに8万件以上の日本語のデータベースをもとに、単語検索をしながら、いろいろな知識を組み合わせ遊んでいる私からみると、日本語はAIには難しい部分が多い面があるようです。また、地域・時代によって意味の解釈が少し異なるため、より難しいのでしょう。 ただ、この面が、より面白く、意味深いものができる可能性を秘めていると思われます。 |

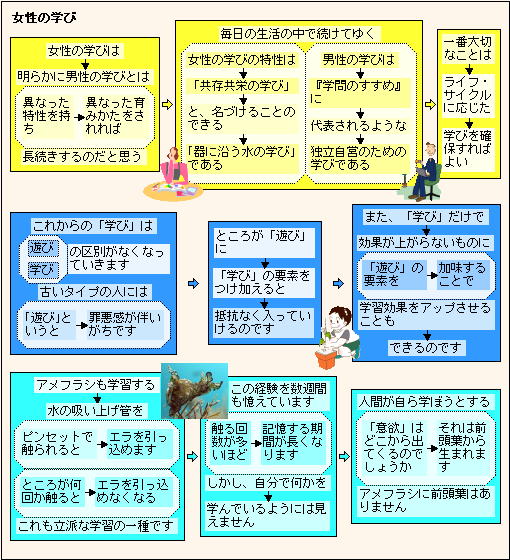

女性の学びは男性と異なった特性を持つ!

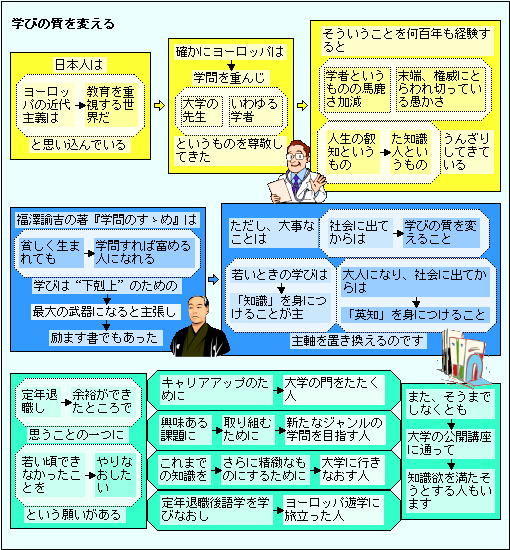

社会に出てからは学びの質を変えること!

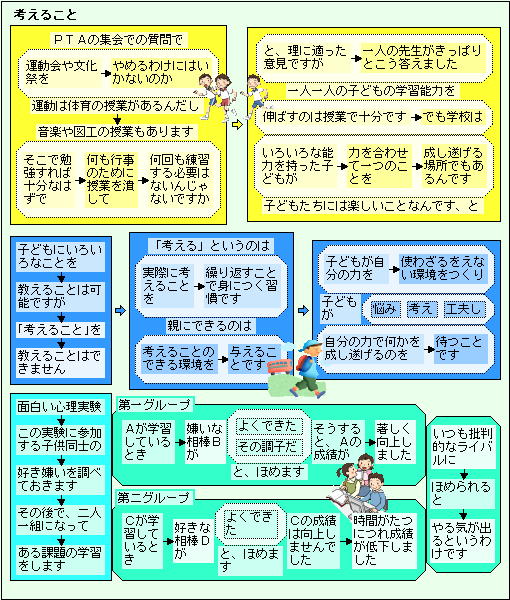

「考えること」を教えることはできません!

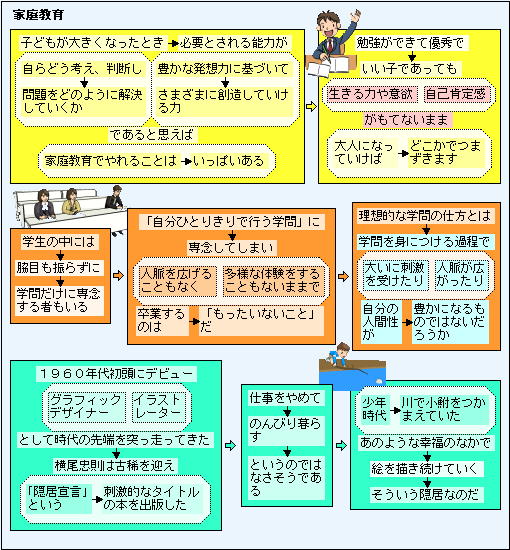

生きる力や意欲は家庭教育で!

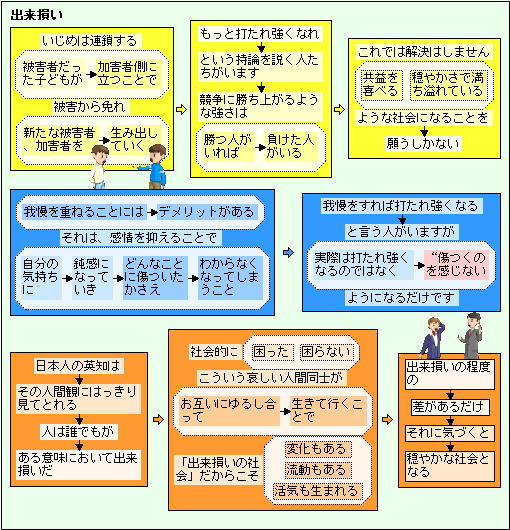

“傷つくのを感じない”ようになると!

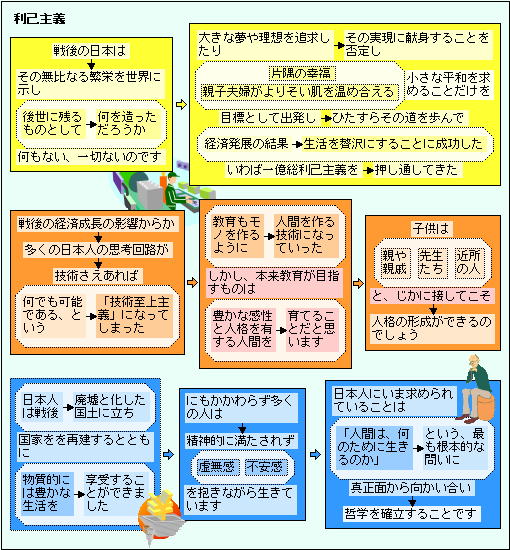

日本は一億総利己主義を確立?

教養は、鍋料理である!

知識、それも得意分野の知識を求めることが優位な現代。人同士のつながりに「希薄」を求めた現代。その結果からか、現実をありのままに見る目が弱くなっているようです。外部から入手できる言葉による情報を求め、その情報をもとに判断する人が多くなっています。自分の目で現状を捉え、その五感を通じた情報をもとに判断する力が衰えてきたようです。これは、情報を発信する側もそうですね。例えば、今回の新コロナウイルスについて「密接を避けましょう」と言ってきました。「密接」=すき間もなく,ぴったりとくっついていること、です。この言葉で予防対策と伝えられると、「10~30cmも離れていればいいだろう」と思った人もいるのではないでしょうか。「伝達の場」であるマスコミも、プロとしての英知を失ってきたのでしょうか?