良い年になる夢を見られるとよいのですが、疫病の広がりが気になっていると、なかなか難しいのでしょうね。でも、社会が変化するときには、良い夢を見続けることが大切。昨年はテレワークなどで社会の変化のきざしが見えてきています。また、炭酸ガスの削減が目標になって、これも社会の変化のはじまりになります。クルマ社会の見直しは、地産地消が拡大し、平地は農産物の生産場所になり、ゆるい傾斜地が住宅地になると、道路に頼らず、屋外エスカレーターのようなものが(法律の見直しが必要ですが)利用されるときが来るのでしょうか? そのような社会変化が始まると、社会投資が拡大し、新しい働きの場も増えてくるのでしょう!

カテゴリーアーカイブ: 取り組み

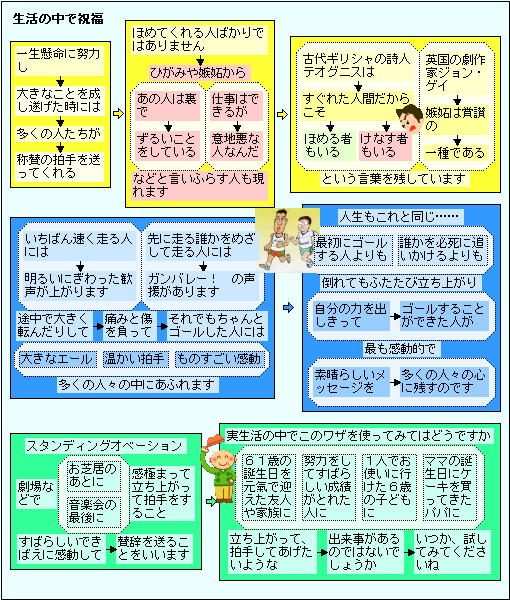

生活の中でスタンディングオベーションを!

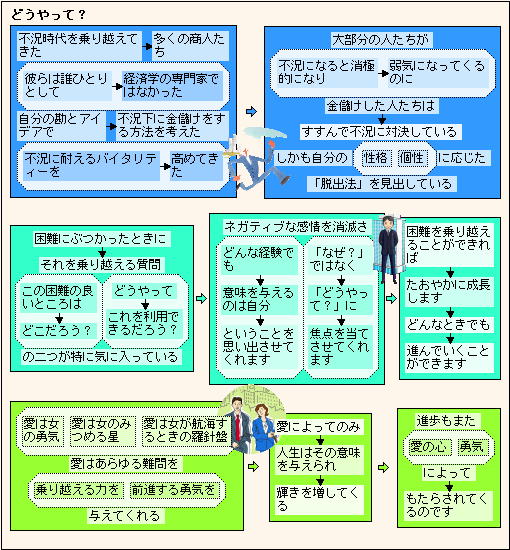

困難にぶつかったとき「どうやって?」に焦点を!

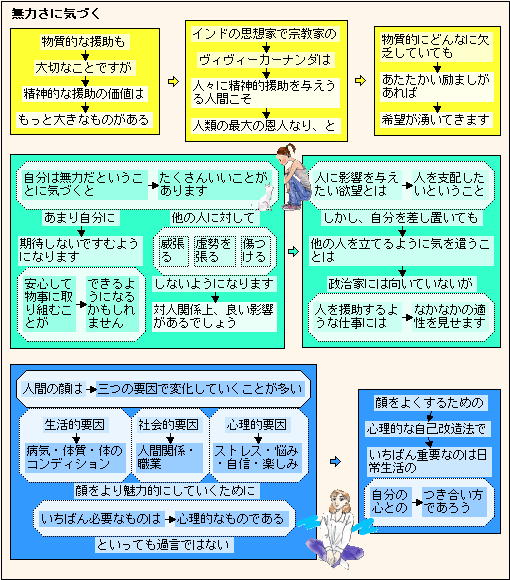

自分の無力さに気づくと!

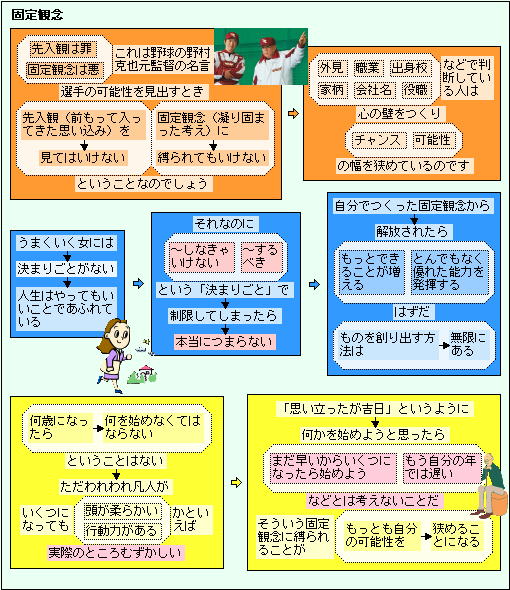

自分でつくった固定観念から解放されたら!

事実は神であると言われています。事実の前には、どんな不遜な人でも頭を垂れるほかないからでしょう。しかし、何が事実かについては、解釈と事実が混同され易いのです。事実には目印がついていません。隠れている事実に光を当てるには、それなりの知恵が必要です。大切な事実ほど、偏見、固定観念の陰に隠れます。アイデアを多く出すには、固定観念を捨てて柔軟な頭を保つ必要があります。着想の斬新性は、固定観念のしがらみから、どれだけ自分を離脱させうるか…にかかっています!

「知識の組合せ遊び」で柔軟な思考へ!https://risetu.net/01tisiki_asobiba/PP_tisiki/tisiki_powerpoint01.html

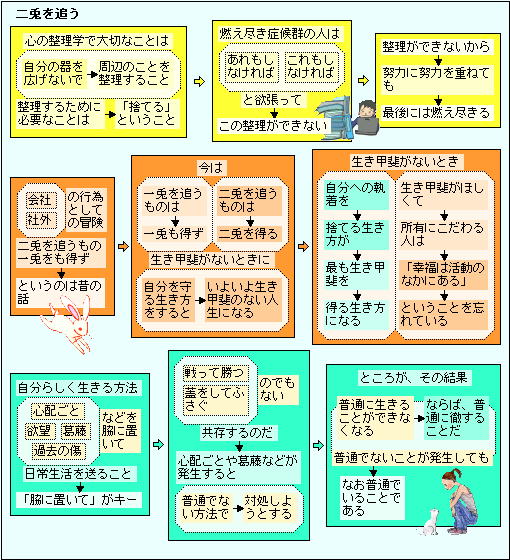

二兎を追うものは二兎を得る!

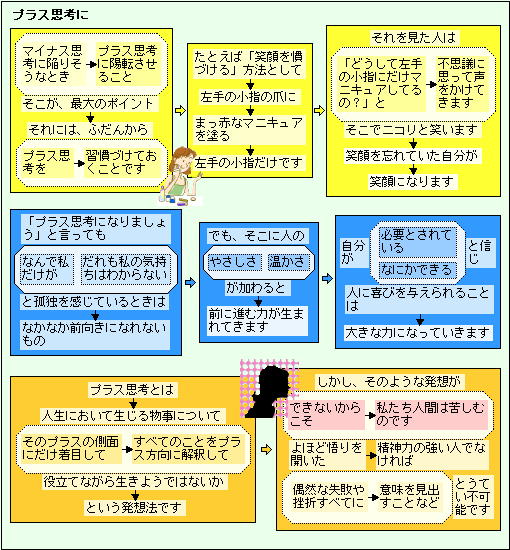

プラス思考に陽転させる!

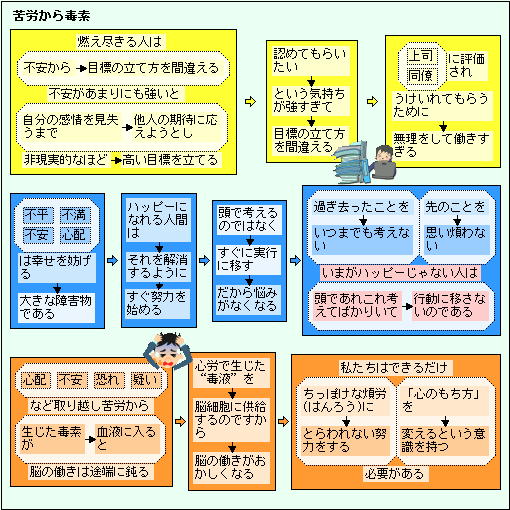

取り越し苦労から毒素が血液に入る!

現在は、知識教育が普及し過ぎ、その知識をもとに、いろいろと考えるようになっています。ネット検索は似通った知識や情報を集めるように進化しています。異質なものを避ける技術が定着し過ぎています。それとともに、感覚からの情報入力が劣化し、その情報の処理能力がどんどん小さくなっています。歩くことに例えると、悪い道を歩くと、凸凹があり、坂道では雨水の流れで削られた箇所があり、小石や枯れ葉で滑りやすく、足の裏からの情報で、足首や膝まわりの筋肉が微妙にコントロールします。舗装路では、ただただ足を前後に動かすだけ、という場面が多くなります。関節まわりの筋肉のコントロールも少なくてすみます。ただ、歩くスピードは速くなります。どちらが良いのでしょうか?

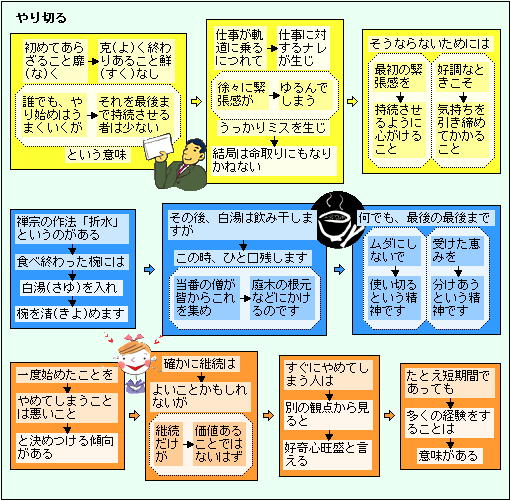

最後までやり切るという精神で!

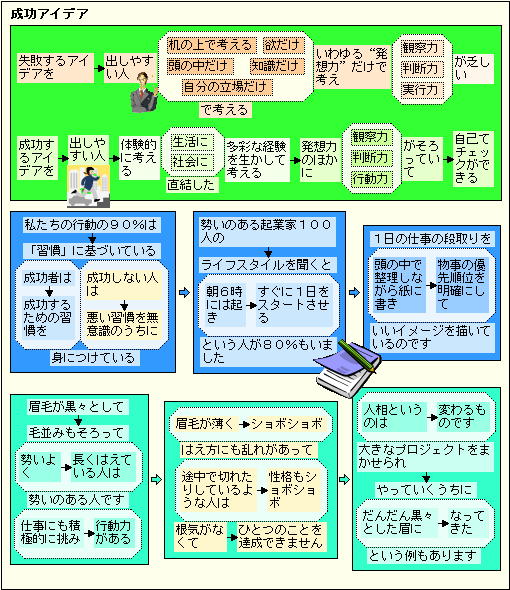

成功するアイデアを出しやすい人!

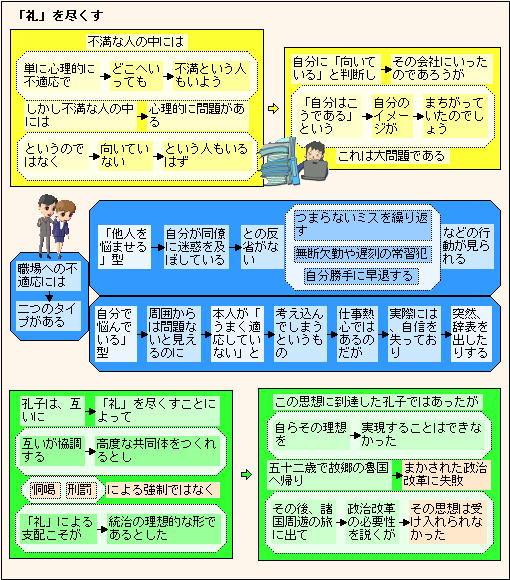

「礼」を尽くすことによって互いが協調!

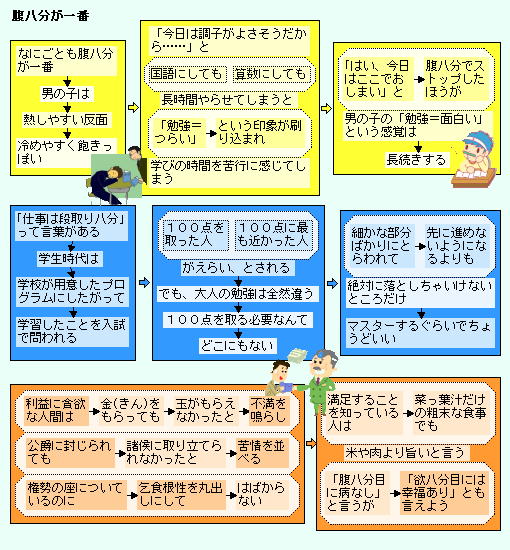

なにごとも腹八分が一番!

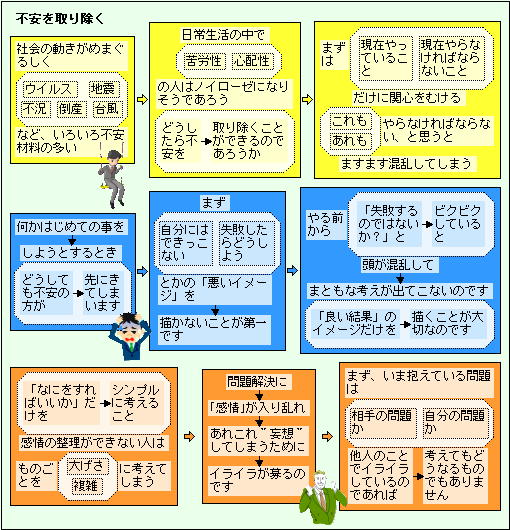

不安を取り除くことができるのであろうか!

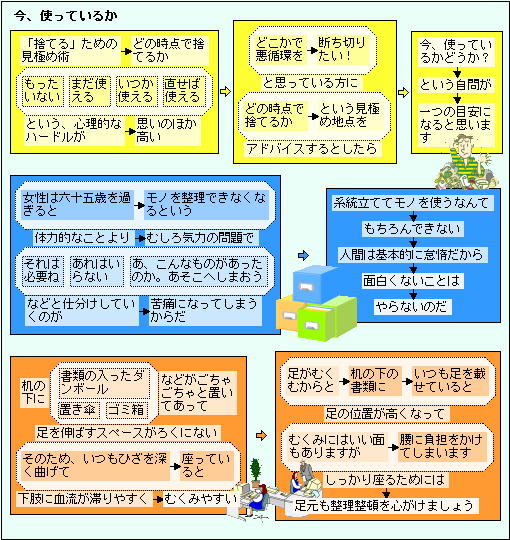

整理は「今、使っているかどうか?」です!

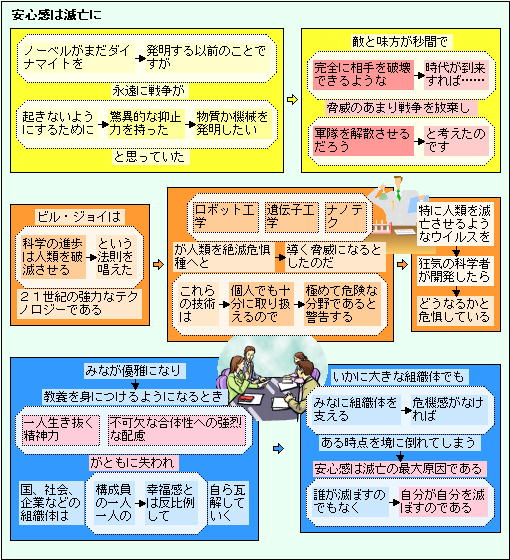

安心感は滅亡の最大原因!

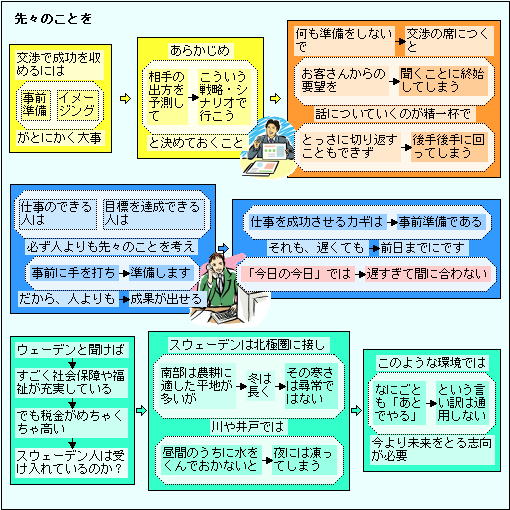

人よりも先々のことを考え、準備が大切!

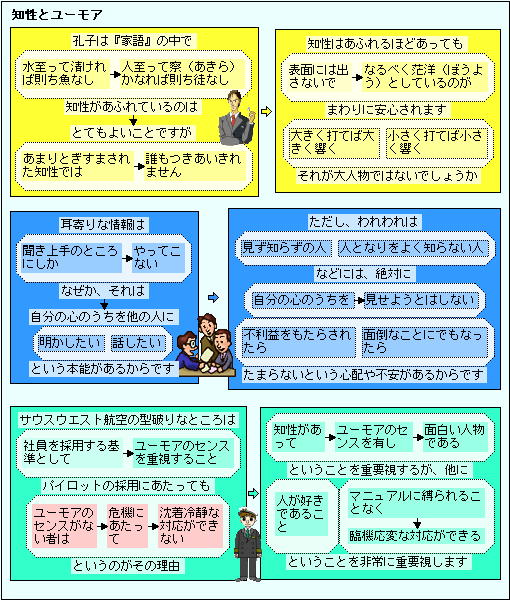

知性とユーモア!

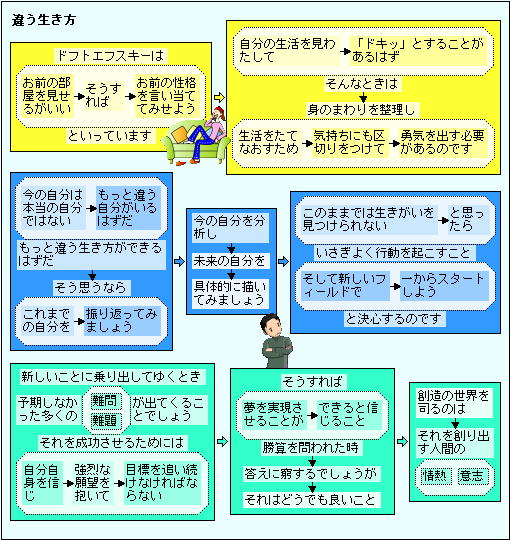

もっと違う生き方ができるはず!

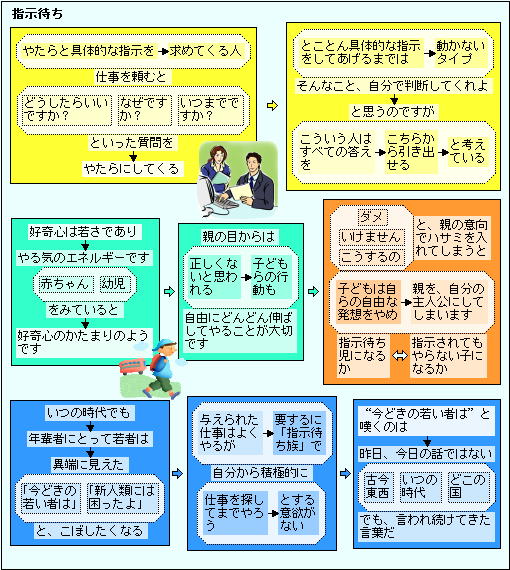

具体的な指示をしてあげるまでは動かない!

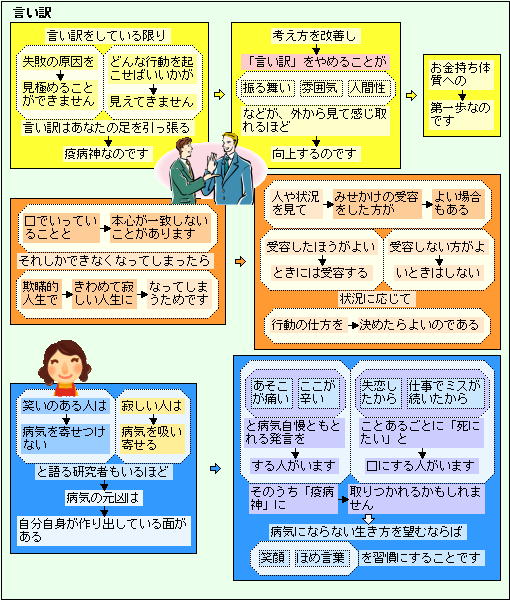

言い訳は疫病神なのです!

「現状をキチンと、モレなく把握する」ための能力は、どのようにして身につけるのでしょうか。子ども時代は、自然の中で遊び回って、観察し、発見し、また、この程度を越えるとケガをするとか、などの体験を重ねることなのでしょうね。これは、テストで良い点を取っていても身につきません。大人になってからは、現場改善などでトヨタがやっていた活動のやり方も一つの方法なのでしょう。「現状把握」といって、徹底的に現状の情報を、これでもか、これでもか、というほど集めることに9割以上の時間を使えば、結論は、残りの数パーデントの時間で出てしまう、という、徹底的に現状を把握する方法です。言い訳や悩んでいる時間があれば、徹底的に現状を把握することが良い方法なのでしょう。社会の混乱期には、現状把握は重要で、知識は最後の最後に参考にすればよいのでしょう。そうすれば「言い訳」はいらなくなります!