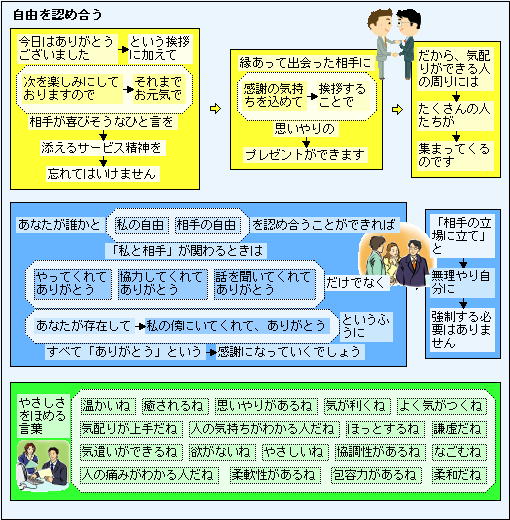

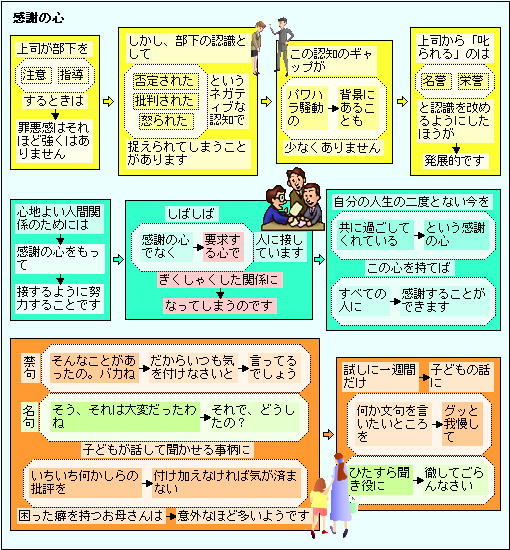

むかしに比べれば、「ありがとう」という言葉をよく聞きます。むかしは、それぞれの土地の風土に特徴があり、古くからの港町で商人の町のように、外からの人の出入りが多いところは、「ありがとう」というような感謝の言葉をたくさん使っていたようです。

「感謝の言葉」や「やさしく褒める言葉」は、「自分というもの」がある程度出来上がっていないと、難しいのかも知れないですね!

カテゴリーアーカイブ: 世間

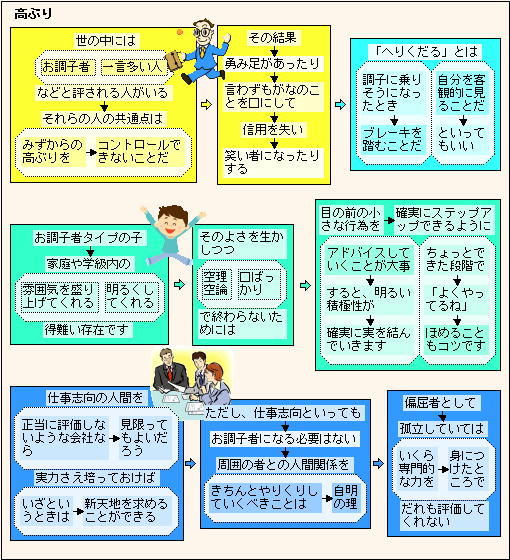

みずからの高ぶりをコントロール!

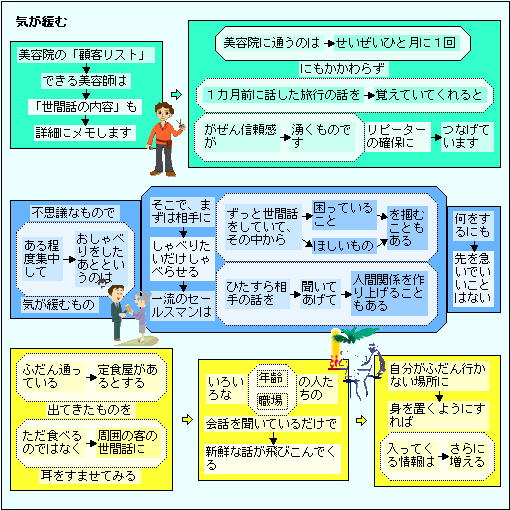

集中しておしゃべりしたあとは気が緩むもの!

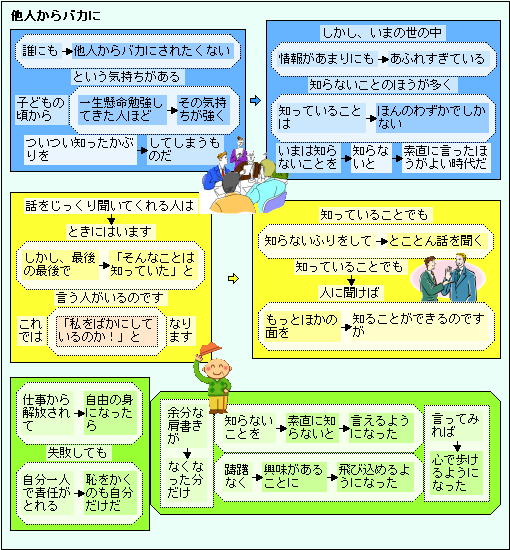

「ホンネ」か、「タテマエ」か、まず疑ってかかる!

他人からバカにされたくない!

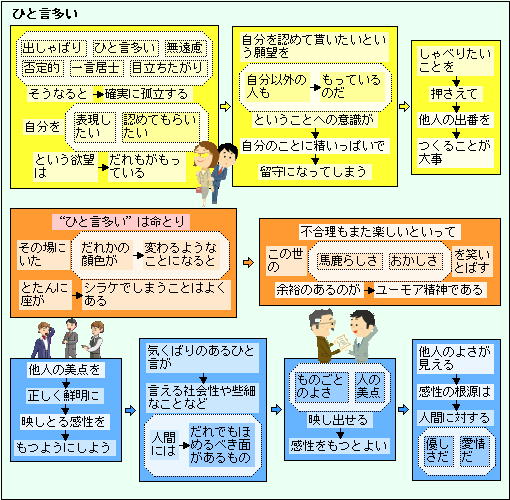

“ひと言多い”は命とり!

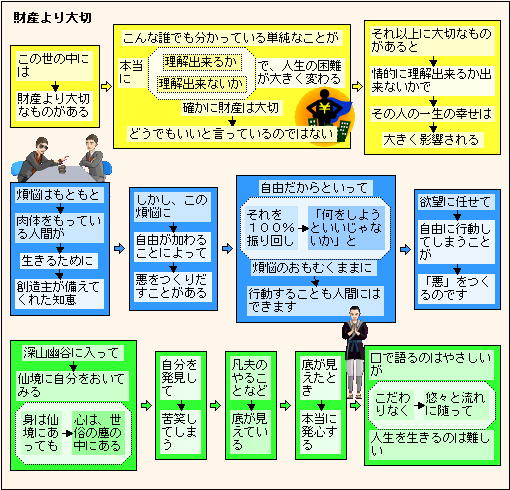

財産より大切なものがある、理解出来るか!

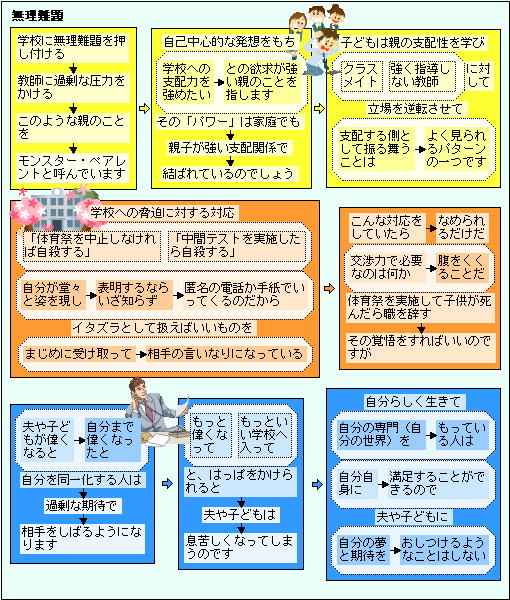

学校に無理難題を押し付ける!

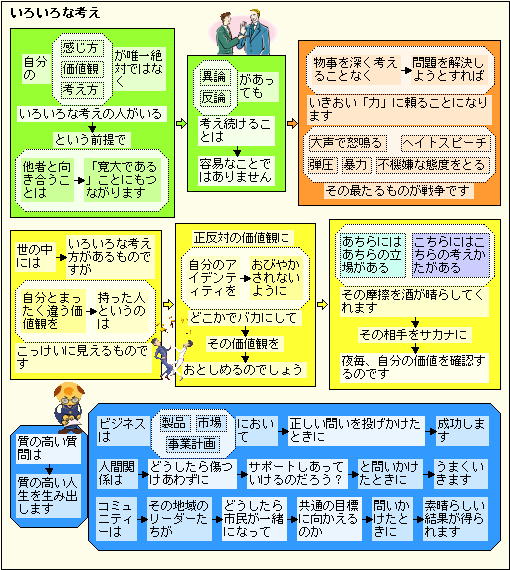

| モンスター・ペアレントという言葉が言われ出してかなり立ちました。このような人が多くなった原因はなんだったのでしょうか? ヤクザや暴力団だったのでしょうか。しかし、ヤクザや暴力団はむかしからいましたから違うのでしょう。 そうするとテレビなどに出てくるコメンテーターなのでしょうか。どうもそんな気がしています。事実や論理の中から、自分の主張に当てはまるものだけを取りだして、あたかもそれがすべてのように主張します。視聴率を上げるためにはやむをえないのでしょう。 しかし、それを見習う人達が増え、他の意見は聞かず、自分の都合に合う事実・論理だけを主張する人が増えてきたのでしょう。欧米人は自己主張をする人が多いと聞きますが、日本人もそうなってきたようです。 もっと「曖昧さ」を大事にしてもよいのでは、とも思います! |

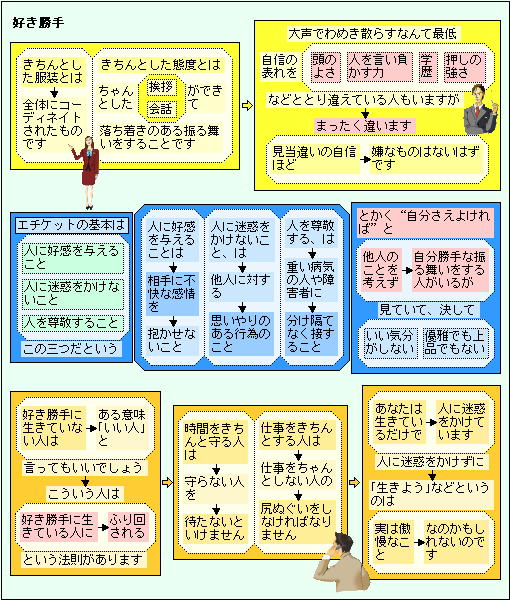

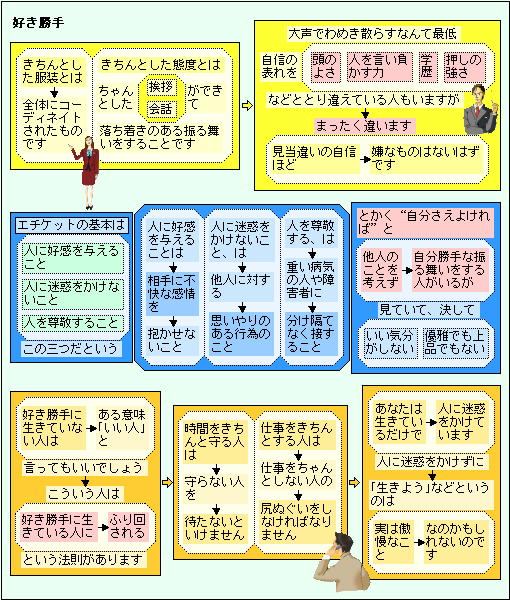

好き勝手に生きていない人は「いい人」!

新コロナで疫病が蔓延しているときのエチケットの代表は、正しくマスクの着用をすること、なのですが、「オレは好き勝手に生きるんだ」と主張したいのか、マスクを着用しない人がいます。

少し昔までは、疫病が流行したとき、対策をしなかった人の多くは自然淘汰されてきたのでしょうか? 医療が発達してくると、自然淘汰から経済格差へと移行するのでしょうか? これも広い意味で自然淘汰なのでしょうか。

サルの社会でも、オスサルの中には群れから離れて単独で生きるサルもいます。そして、いろいろな群れに入ったり、出たり、その中には長期間単独で暮らすサルもいるそうです。人間も、集団の中から離れる人もいますが、集団の中に入り込もうとする人もいますね。