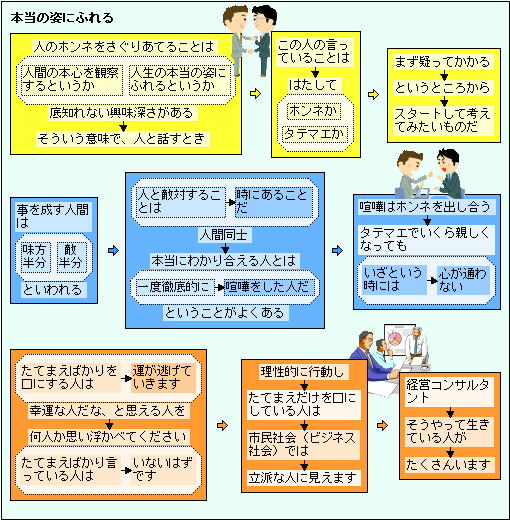

経営コンサルタントのように、「建て前」中心でやっていると、普及し始めた「生成AI」に仕事を奪われてしまいます。また、歳をとって仕事を辞めたとき、自分の考え方が狭くなっており、その後の人生も狭くなってしまいます。

これからは、いかに感性を磨き、それを生かしていくかが、問われてきます。自然に学び、歴史に(主流ではない歴史も)学び、ホンネで付き合える人を見つけ、多様な生き方を見つけることが重要になるのでしょうか!

カテゴリーアーカイブ: つながり

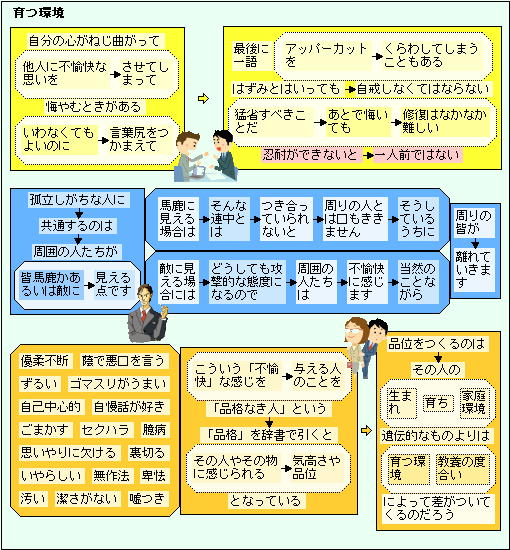

育つ環境・教養の度合いによる差!

孤立した人が増えているのでしょうか?

多様性が受け入れられない社会になっています。

現在は、1つの正解を求める社会になっています。そのためか、生成AIというものも出来てきました。論理的な思考をする過程で、答えを一つにしようと、情報を整理していきます。その方向から外れた情報は、除外されていきます。

それは、人に対しても、同じように行われているようです。

しかし、答えはいくつもあって良いのです。特に日本では「好い加減」が通用していたのですから。

専門家は、生成AIに置き換わっていくのでしょう。いまから「好い加減」に多様な答えを許容していかないと、答えは1つ、としてきた専門家は、苦しい社会になっていくのかも知れませんね!

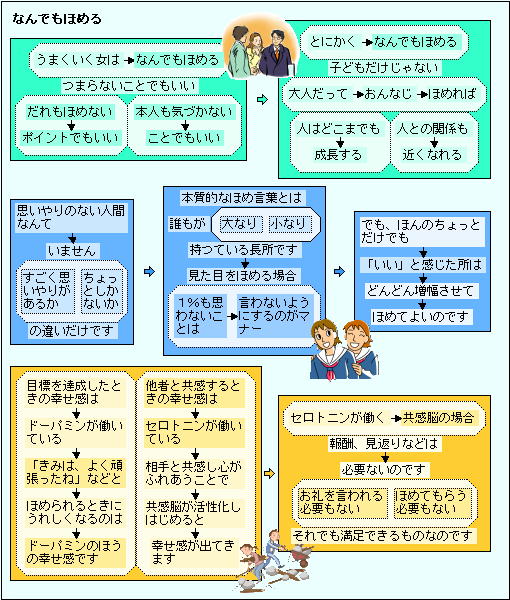

なんでもほめる、なんでもほめる!

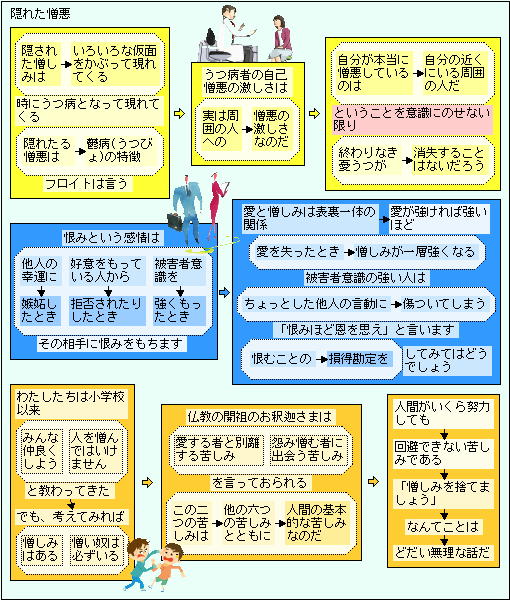

隠された憎しみは仮面をかぶる!

相手のことをよく観察し「ほめる」!

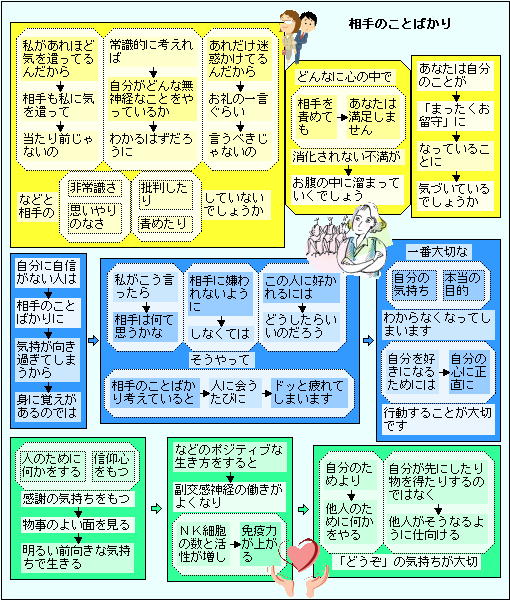

相手のことばかりに気持が向き過ぎてしまう!

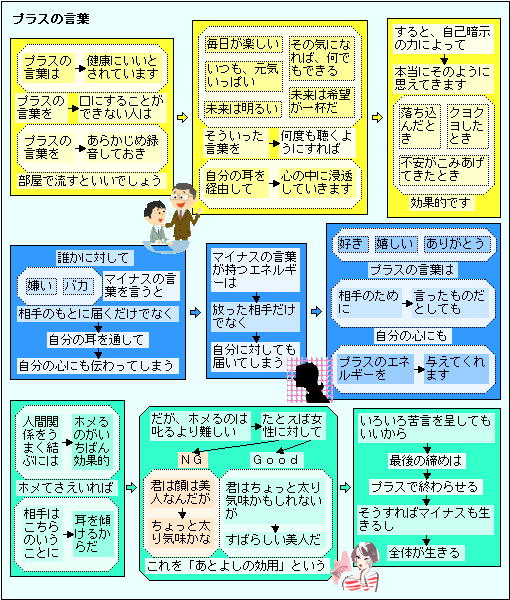

プラスの言葉が大事!

人づきあいがうまくいかない!

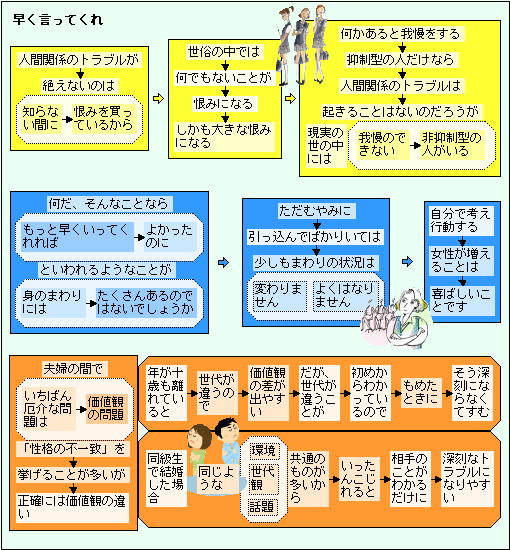

もっと早く言ってくれれば!

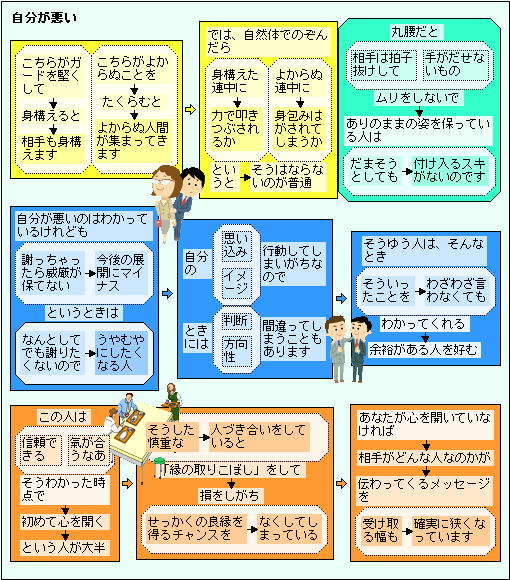

悪いのはわかっているけれども!

まず傾聴することに専念すること!

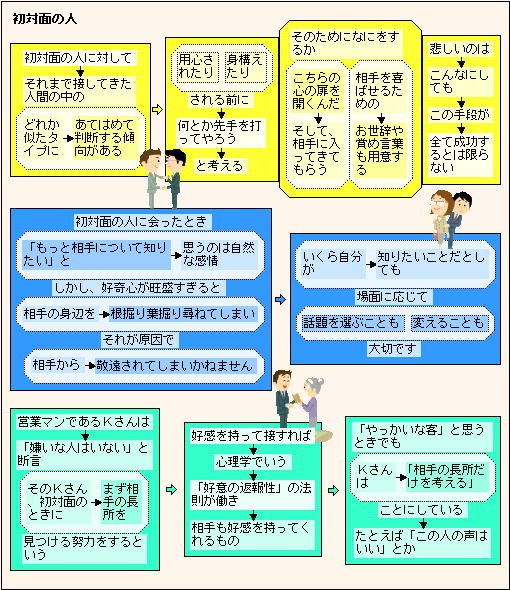

初対面の人に会ったとき!

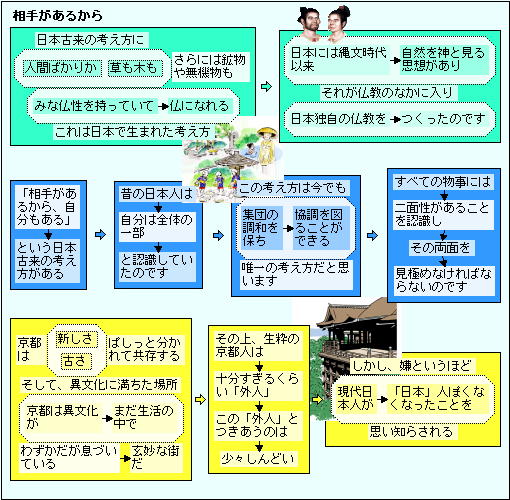

相手があるから、自分もある!

日本人は歴史好きですね。災害(自然災害や疫病災害など)が多く、歴史に学ぶ必然があったのでしょう。

しかし、現在は歴史に学ぶと言うより、外国に学ぶというスタイルになっています。そのためか、人々のつながりが薄くなり、自然から学ぶことも少なくなってしまいました。

温暖化が問題となり、少しずつ自然への関心が出てきたようでが、むかしは、自然の中に神様が宿ると考え、自然を大切にしてきました。

また、核家族化が進み、昔のことを孫に引き継ぐことが難しくなっています。

子育ても核家族では難しいようです。母親一人で子育てをするには、チンパンジーは7年かけています。それまでは次の子供を産めないとのこと。

昔の日本の子育ては、両親と共に、おじいちゃん、おばあちゃん、近所の人達、みんなで育てることが、生物としての生き残り作戦だったようです。それが、日本人が歴史好きになり、また、生き残りの作戦になったようです!

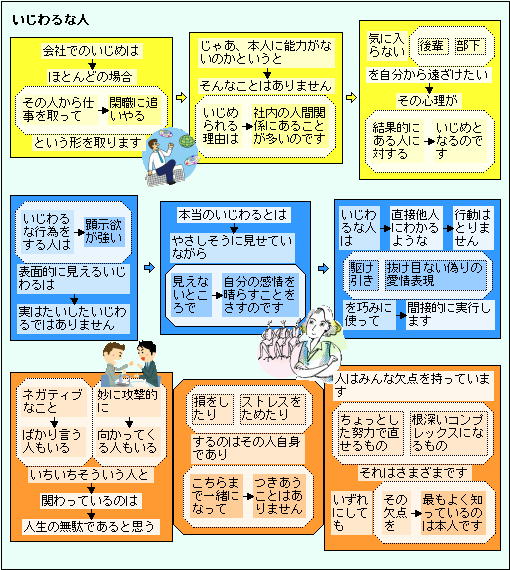

本当にいじわるな人は間接的にいじわるを!

やさしい人は他人のイライラに感染しやすい!

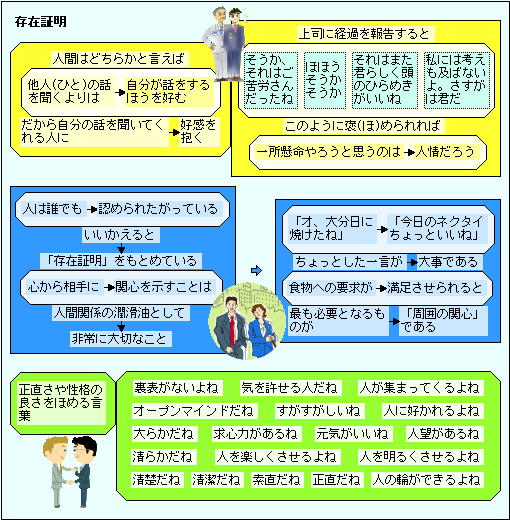

人は「存在証明」をもとめている!

「ほめて育てる」と言われ続けています。でも、その場面に合ったほめ言葉は案外難しいものです。ほめる相手の性格に合った、また、ほめる場面に合ったほめ方をしなくてはなりません。しかも、周りに人がいれば、それも考慮しなければなりません。

また、1997年以降に生まれた人は、共感力が弱いといわれています。その原因は、ゲーム機やスマホ、インターネットの普及で、人の表情を見て反応する力が弱くなってしまったことだと。脳は、常に楽をしようとする器官のため、人との接点が少なくなると、共感力という機能が働くなるのだそうです。

でも、やはり、ほめることは必要です。ほめ方を変えなくてはいけないのでしょう。がんばって工夫して、ほめましょう!

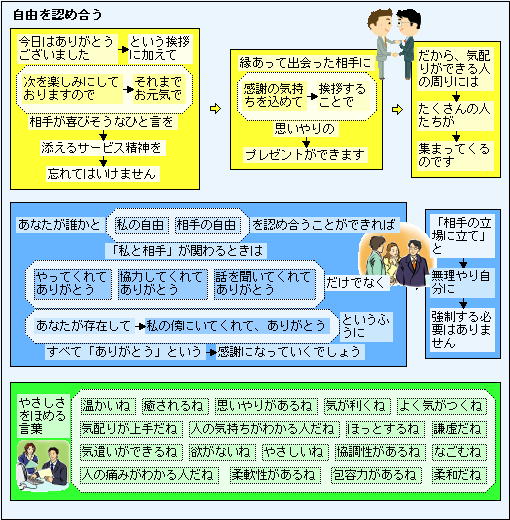

「私の自由」「相手の自由」を認め合うこと!

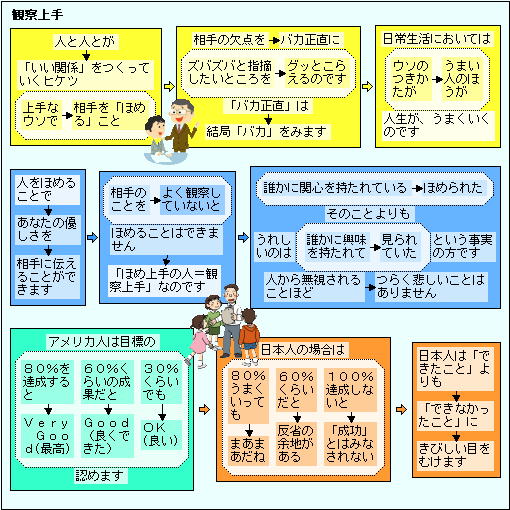

ほめ上手の人=観察上手!

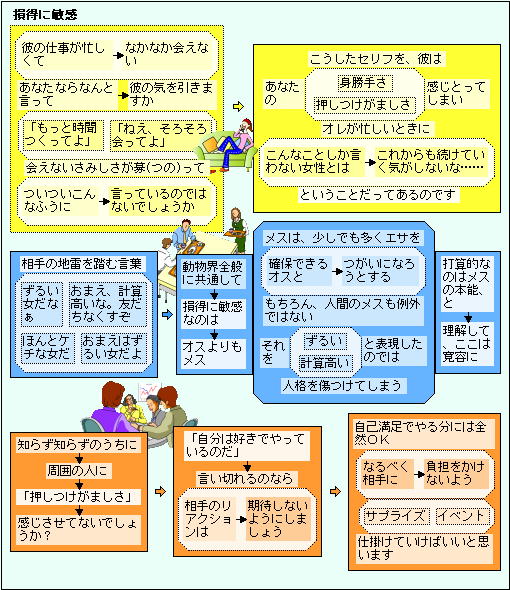

動物界、損得に敏感なのはオスよりもメス!

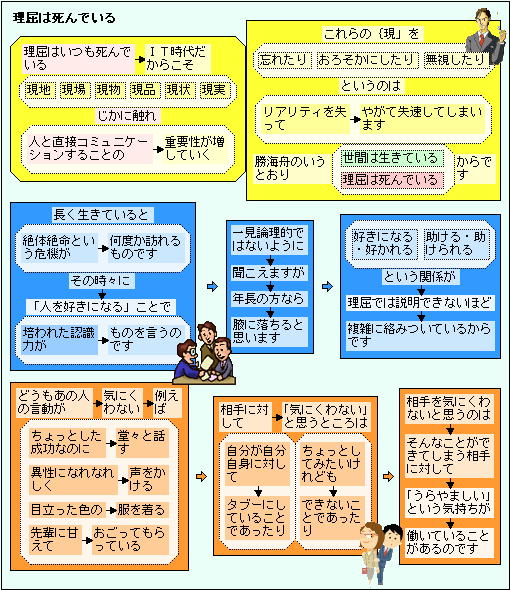

理屈はいつも死んでいる!

社会が変化しているときは、今までの社会から出来上がった理屈は、かなり危ういものになりがちです。知識優先の人は、現状をもれなく把握することに、時間を割くことが難しいようです。

人間の頭は、現状をキチンと把握するより、自分の記憶した知識を利用して判断した方が楽なようです。 社会の変化があまりない時代は、自分の知識を利用して判断した方が、効率的なのでしょう。

しかし、変化の時代は、知識や経験も「いいかげんなもの」になってしまいます。がんばって、現状把握に時間を使いましょう。

理屈が優先してしまう人は、「曖昧」や「いいかげん」を許すことが出来ないようですが、「理屈も死んでいる」と考えれば、理屈も「いいかげんなもの」になってしまいます。どうせいいかげんな知識なら、いろいろな人たちと協力し、「いいかげんな意見」にも目を向け、現状把握に時間を使いましょう。

石油ショックの時代は、それでなんとか乗り切りました!