異常な高温が続いています。でも、異常とは言えないような、通常になってしまうのでしょうか。18世紀の半ばに始まった産業革命。250年もエネルギーを使っていると、もう元には戻れないのでしょうね。あとは、温暖化の進行を遅らせるだけですね。

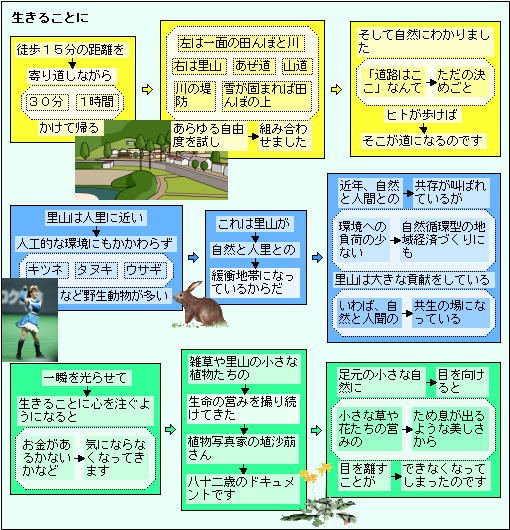

その一端として、里山暮らしの促進も1つの方法。

都心と、そうでないところで、同じ品物でも、都心の方が高くなる商品が出てきました。そのような方法が常態化すると、田舎暮らしの人も増えるかもしれないですね!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

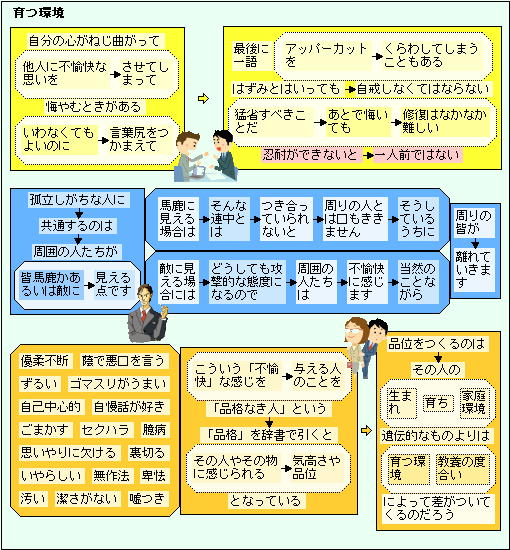

育つ環境・教養の度合いによる差!

孤立した人が増えているのでしょうか?

多様性が受け入れられない社会になっています。

現在は、1つの正解を求める社会になっています。そのためか、生成AIというものも出来てきました。論理的な思考をする過程で、答えを一つにしようと、情報を整理していきます。その方向から外れた情報は、除外されていきます。

それは、人に対しても、同じように行われているようです。

しかし、答えはいくつもあって良いのです。特に日本では「好い加減」が通用していたのですから。

専門家は、生成AIに置き換わっていくのでしょう。いまから「好い加減」に多様な答えを許容していかないと、答えは1つ、としてきた専門家は、苦しい社会になっていくのかも知れませんね!

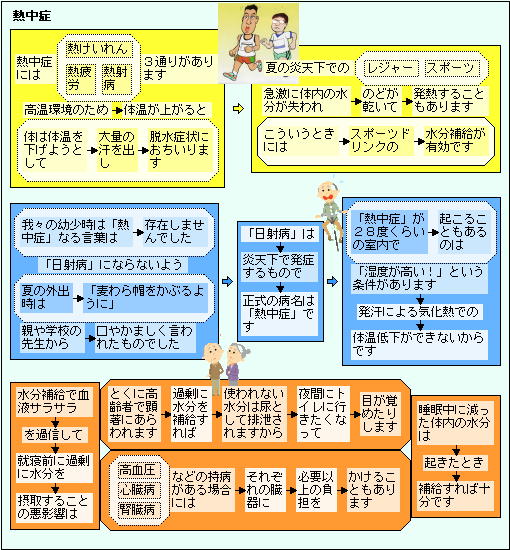

熱中症には3通りがあります!

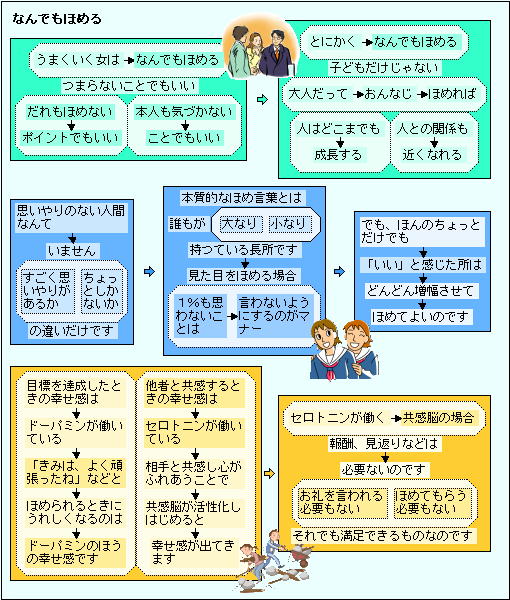

なんでもほめる、なんでもほめる!

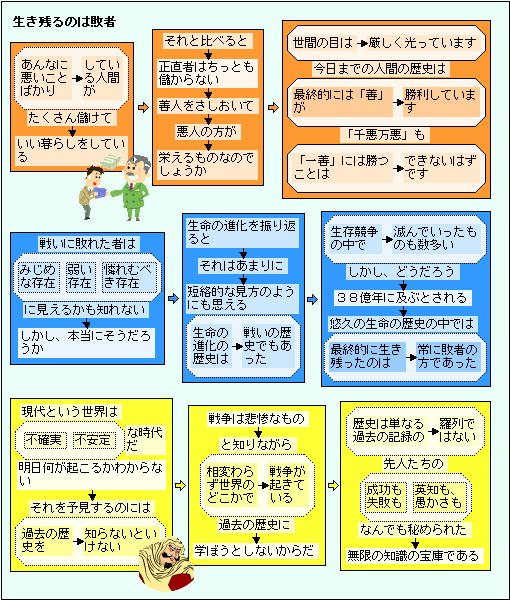

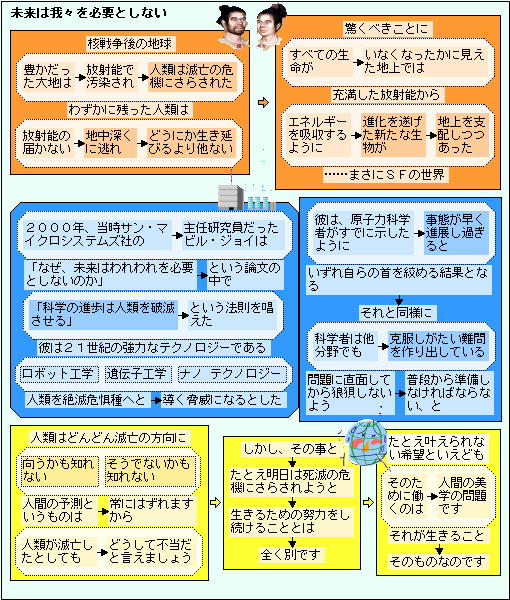

最終的に生き残ったのは常に敗者!

「生き残るのは敗者」と、歴史学者や生物学者が言っておられます。確かに、第二次世界大戦で敗者の国が、経済的な発展を実現しています。

勝者であるソ連(現ロシア)は、終戦後にポツダム宣言に違反し「強制抑留」で、日本の軍人・軍属や一部の民間人も、ソ連兵からダモイ(帰国)と言われ、移動を命じられたのですが、着いた先は日本ではなく、シベリアを始めとするソ連領内やモンゴル地域などの酷寒の地でした。そこでは、わずかな食糧と不衛生な環境の中、過酷な労働を課せられる抑留生活を強いられました。抑留された約57万5千人のうち、約5万5千人が命を落としました。

その勝者の現ロシヤは、歴史に学ぶことがなく、また勝者を目指しながら、亡びかねない行為をしています。

ロシヤは文字の文化が千年程度、歴史に学ぶことがあまりないのでしょうか?

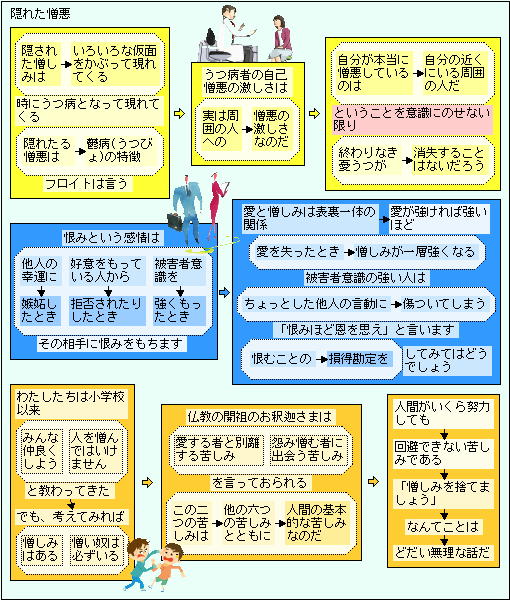

隠された憎しみは仮面をかぶる!

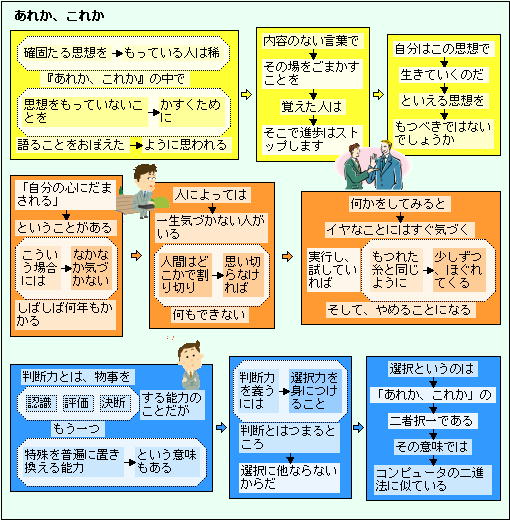

判断力は『あれか、これか』の中で!

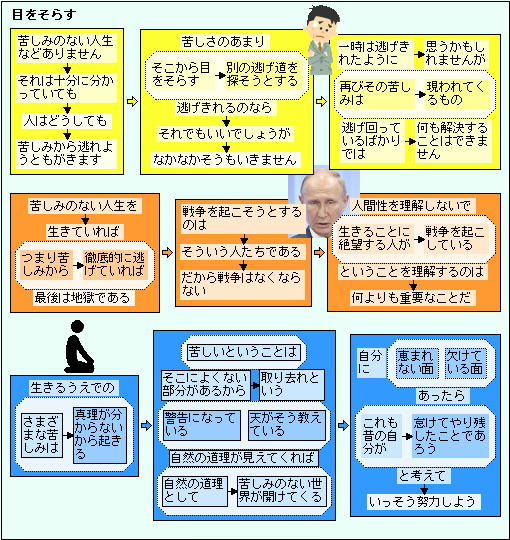

苦しみは真理が分からないから起きる!

子ども時代から、「どうしてだろう」とその都度考えていれば、苦しみは少なくなるのでしょうね。

昔話で、小さいときからお寺の小僧になった人が、大人になり智慧のある人になり、人々の暮らしを助けている、という話があります。

やはり、小さいときから、それぞれの真理を見つけながら、暮らしてきた結果なのでしょう。

情報・知識が容易に手に入る時代、それが真理だと勘違いしていると、苦しさからは、なかなか抜け出せないのでしょうね!

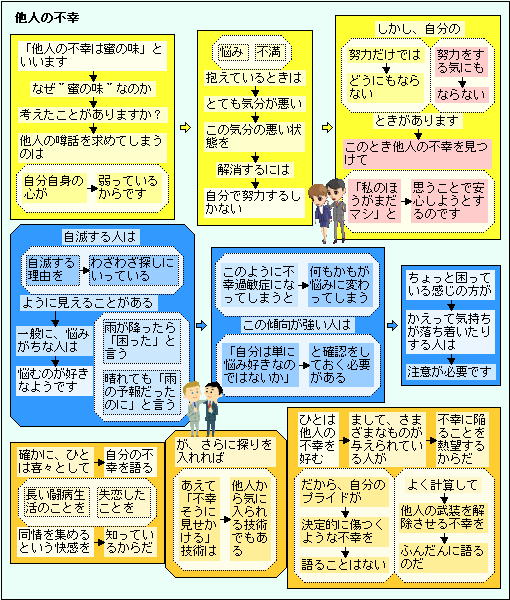

他人の不幸は蜜の味!

自分と目先のことだけを考えて行動?

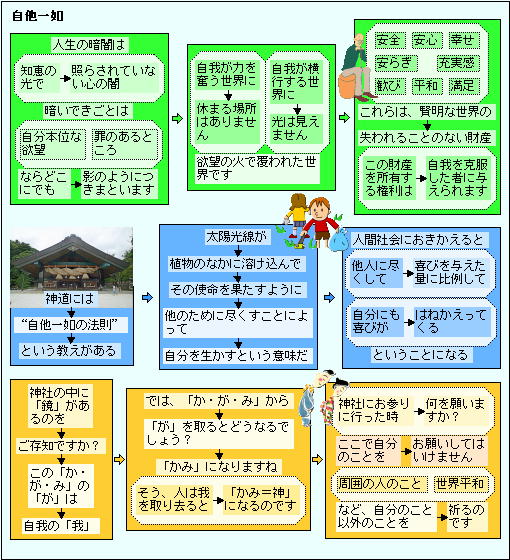

神道の“自他一如の法則”という教え!

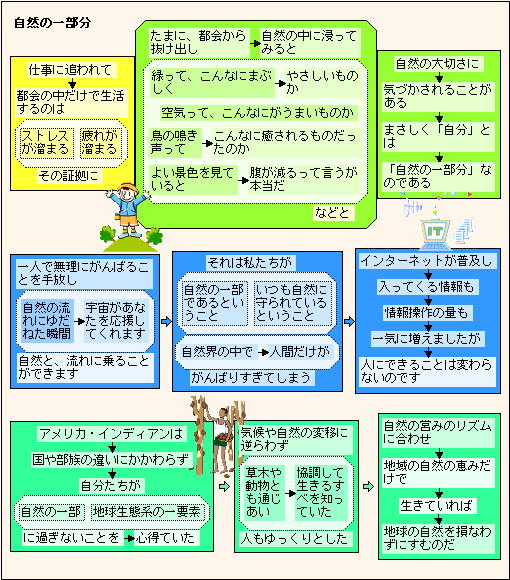

「自分」とは「自然の一部分」なのである!

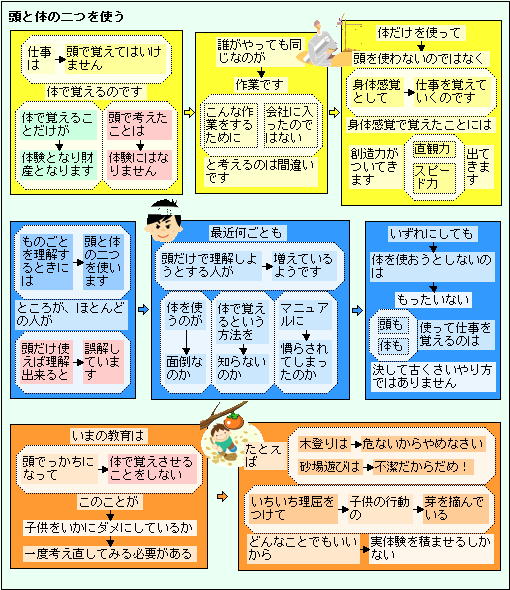

ものごとを理解するときには頭と体の二つを使う!

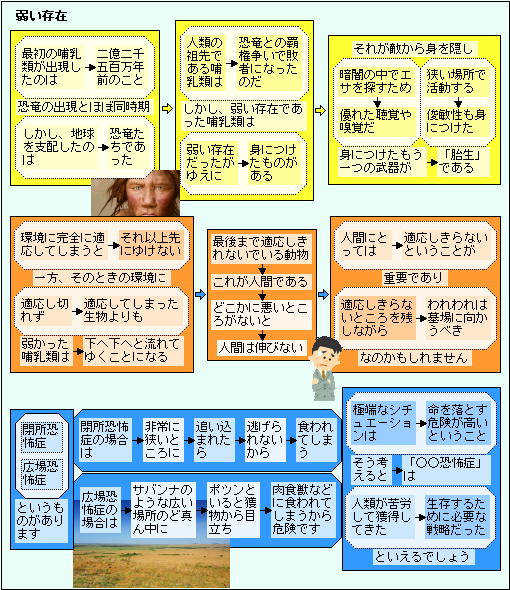

弱い存在がゆえに身につけたものがある!

人はなぜ、強い者が生き残ると、考えてしまうのでしょうか?

「自分は弱い」という意識が持続していれば、どんな状態であれ、いろいろと工夫を続けて、自分の弱みを少しでも改善しようと、がんばり続けます。

しかし、「自分は強くなった」と思ったとたん、じわじわと弱みをが出始めます。 傲慢とは、「思い上がり=弱み」がはっきりと出始めた状態。この先は………。ロシアのプーチン大統領は、どうなるのでしょうか?