“ 「総ての財産を共有する」、「貧富の差が無い社会をつくる」という共産主義。どこへ行ってしまったのでしょうか?

日本でいえば、縄文時代の生活スタイルなのでしょうね。

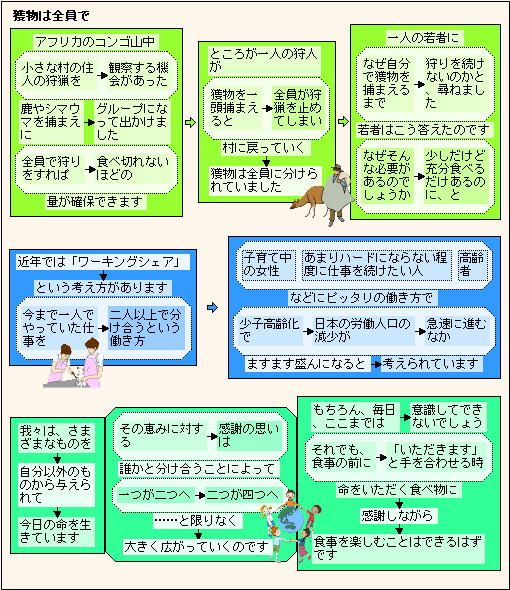

アフリカの食べ物が豊かな地域では、分け与える風土がいまでも残っているのでしょうね。

日本では、四国巡礼の「おせっかい」のような風土ですね。

日本でも何かもらい物をしたとき、直ぐお返しをする地域と、お返しをあまり気にしない地域があります。

このような風土はやはり自然環境から生まれたものなのでしょうか。

しかし何であれ、「感謝の気持ち」は、忘れてはならないですね!

カテゴリーアーカイブ: 文化

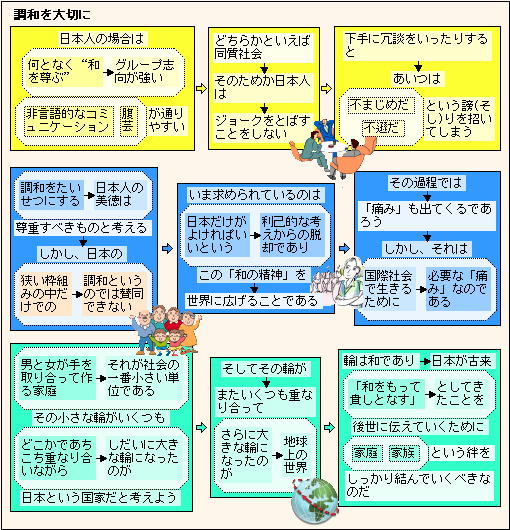

調和をたいせつにする日本人の美徳!

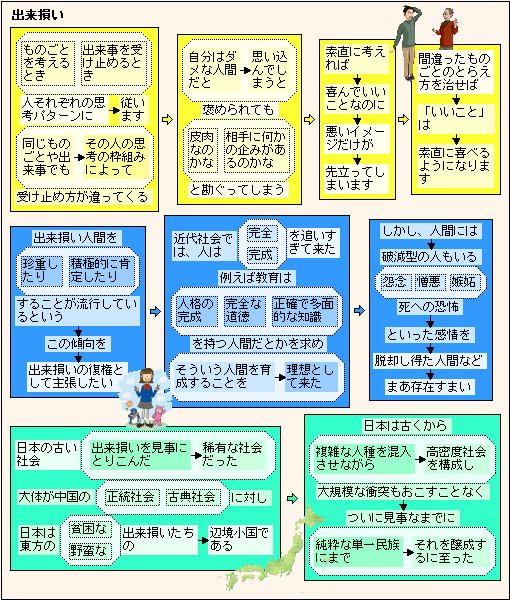

日本の古い社会は出来損いを見事にとりこんだ!

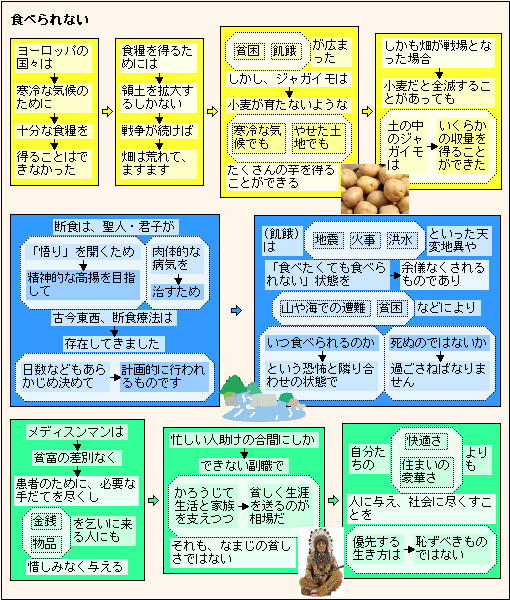

食べたくても食べられない!

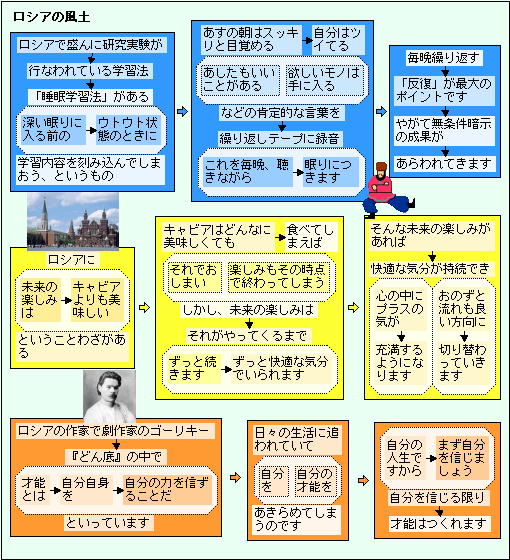

ロシアの楽しみは、現在ではなく未来にある!

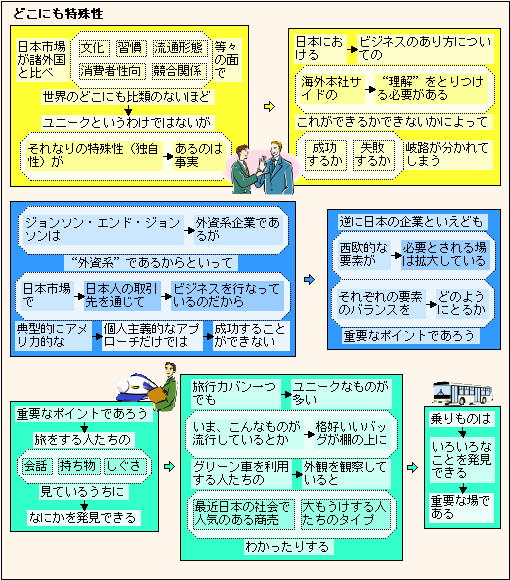

世界のどこにもそれなりの特殊性がある!

国や地域には。それぞれに特性があります。しかし、情報化社会では、情報発信力の強い地域が、世間の常識としてとらえられます。

すると、それぞれの地域の特性に、気がつかなかったり、無視されます。

日本では、西日本と東日本では、地域の特性に関する気づきが違うようです。例えば、関西の大阪・京都・神戸・奈良など、それぞれの街の特性に違いがあると思っています。関東はどうでしょうか。東京・川崎・横浜・千葉・埼玉など、違いをどの程度意識していますか?

外国を見る場合、日本の感覚で見ていると、思いがけない勘違いをしてしまうことが、あるのでしょうね。

ロシアを見る場合はどうなのでしょうか? 日本の戦国時代のように、領土を拡大した者が英雄だった時代の感覚で、見た方が良いのでしょうか?

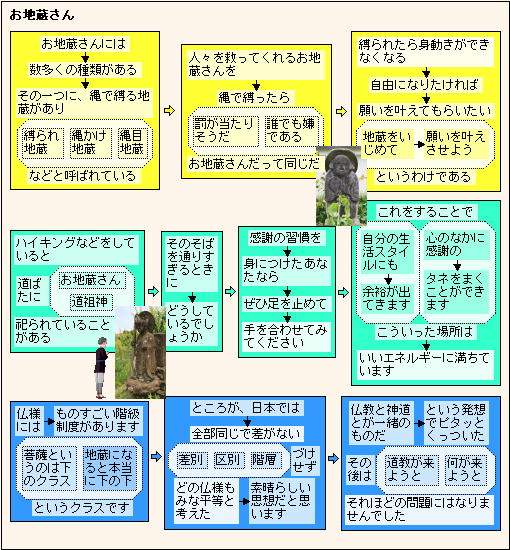

お地蔵さんのそばを通りすぎるときに!

古くからの街では、お地蔵さんをお寺の入口や道端でよく見掛けます。

六地蔵もお寺ではよく見掛けます。六地蔵は地獄・餓鬼・畜生・修羅・人道・天道の六道を能化する有難い佛様として昔から信仰されています。

また、多くの罪人たちが首を斬られた処刑場であった場所に、その供養のために、六体の地蔵が建てられたのが、六地蔵のはじまりであるとの伝えもあるようです。

お地蔵様は、天国に対する地獄の存在が強く意識されはじめると、一般民衆にもそれが浸透し、人々は、

「死んで地獄に落ちたら、どうすればいいのだろう……」

「地獄での苦しみから救ってくれるものがあるのならば……」

と、いう想いで、お地蔵さまに救いを求めるようになっていったとか。

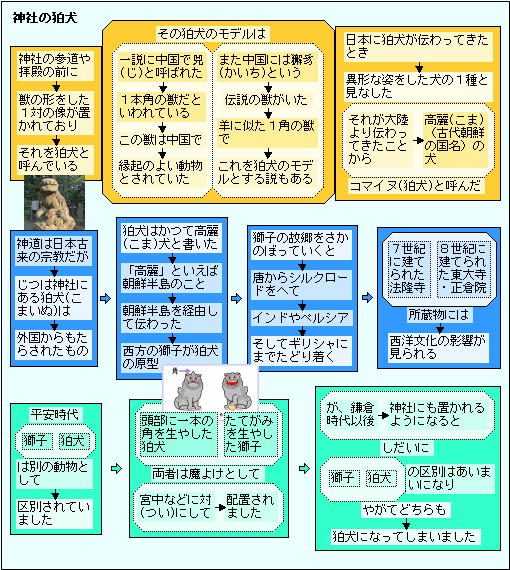

神社にある狛犬は外国からもたらされたもの!

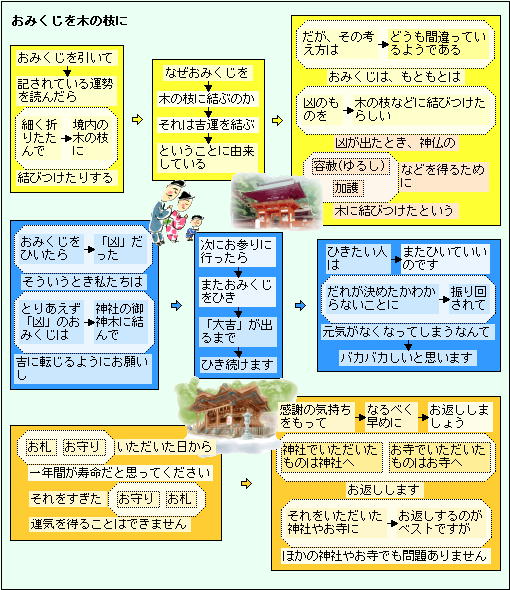

なぜおみくじを木の枝に結ぶのか!

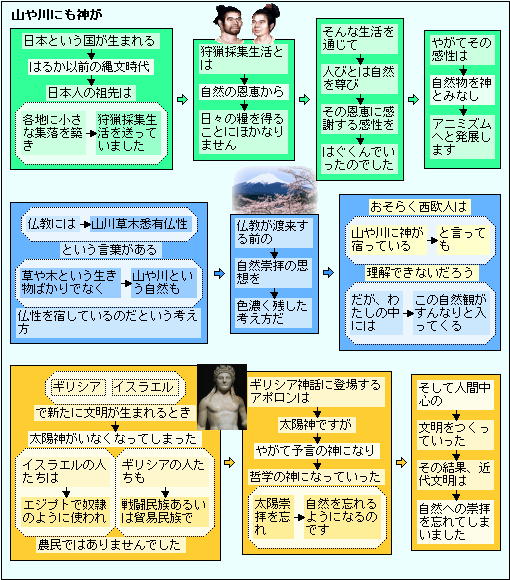

草や木という生き物ばかりでなく山や川にも神が!

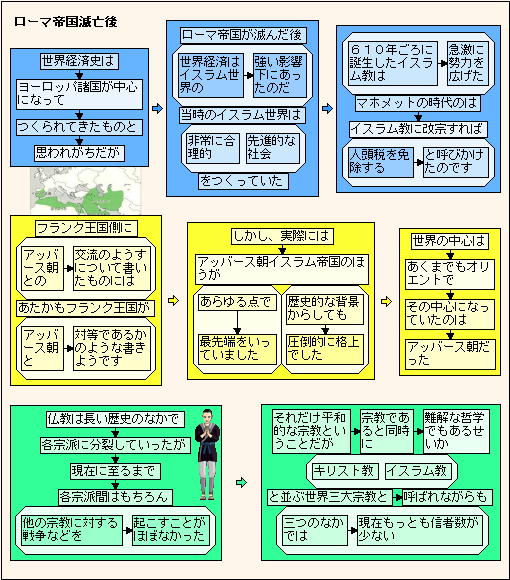

ローマ帝国滅亡後、世界経済はイスラム世界に!

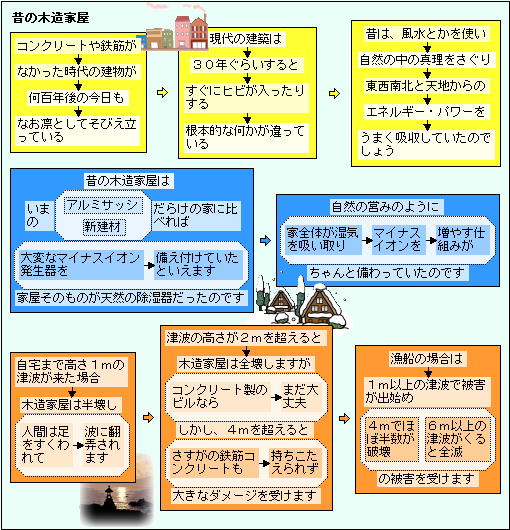

昔の木造家屋はマイナスイオンを増やす!

昔の建物は、自然に適応し、自然の効果を生かす工夫がありました。昔の家屋はまだ残っているので、いろいろな研究ができます。

また、現代の建物に取り入れる工夫も、少しづつ生まれているようです。

昔の子育てにもいろいろと工夫があったようです。ガキ大将が、いろいろな遊びを教える中で、安全を自分達でどのように確保していくか、大人に聞きながら、自分達で考え、また、小さな子供達に分かるように、体験しながら教える知恵がありました。

この知恵は、単に教わるのではなく、自分で考え、テストし、対策をつくり上げていました。

しかし、こんな体験をした人は、どんどん少なくなっています。また、核家族化し、孫達に伝えることもなくなっています、積極的に取り入れる子育て組織もあまりないようです。

数十万年の人間の子育ての歴史が、消えてしまうのでしょうか!

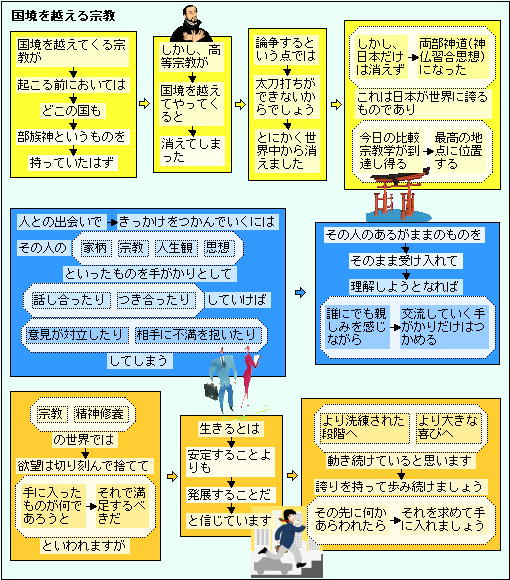

国境を越えてくる宗教が!

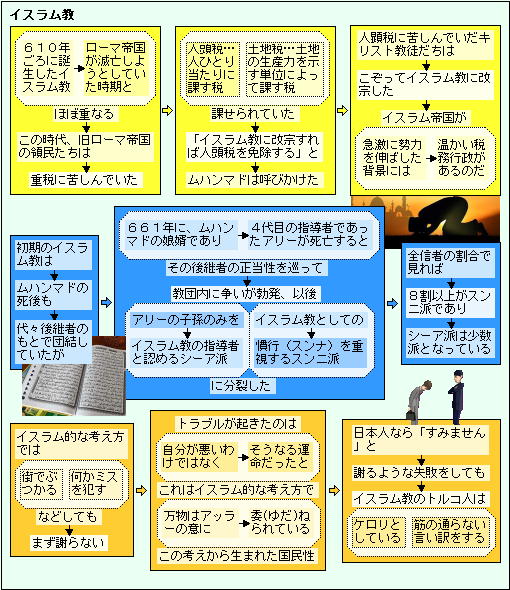

人頭税廃止で拡大したイスラム教!

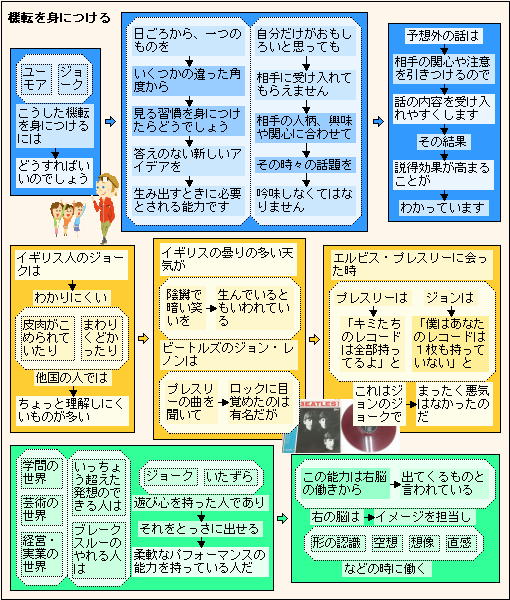

ユーモア・ジョーク、機転を身につけるには!

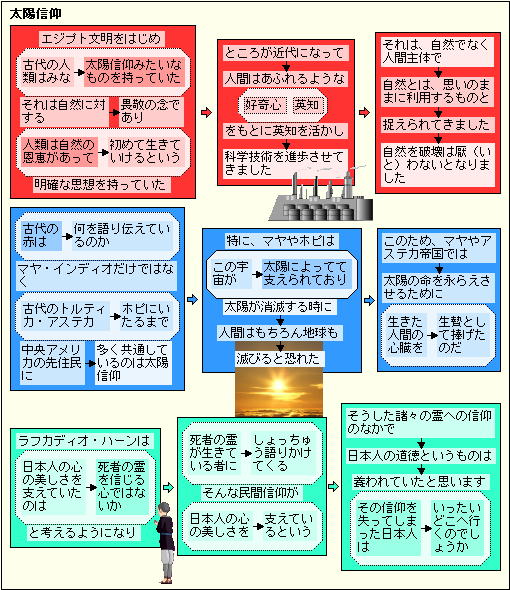

古代の人類は太陽信仰みを持っていた!

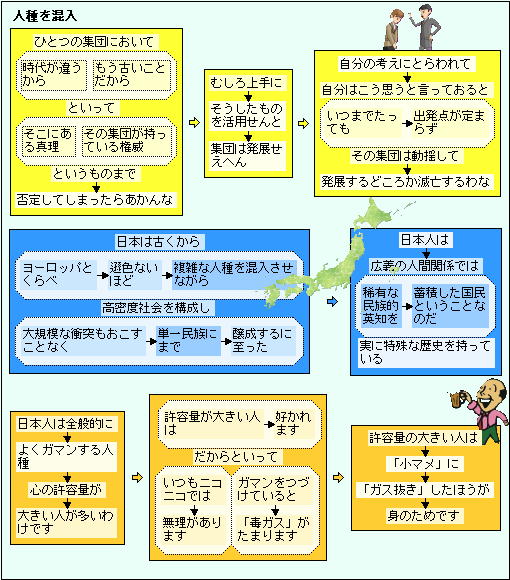

日本は複雑な人種を混入させながら1つに!

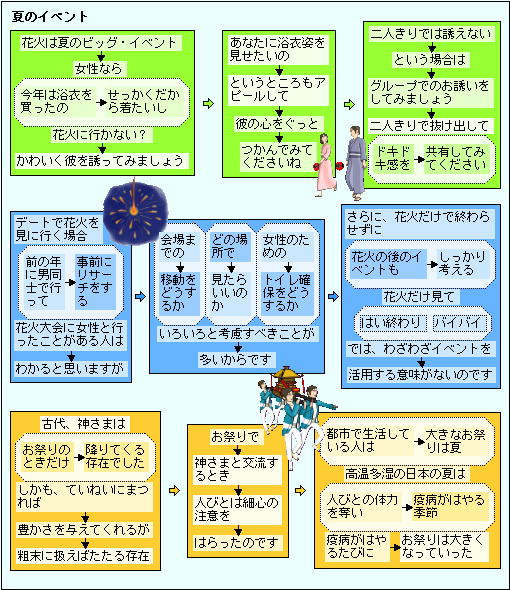

花火は夏のビッグ・イベント!

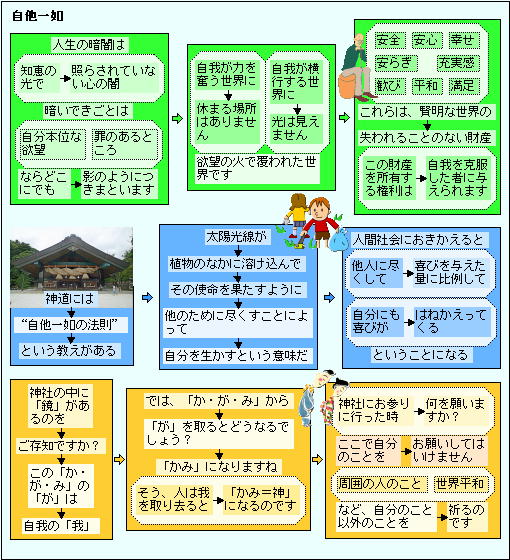

神道の“自他一如の法則”という教え!

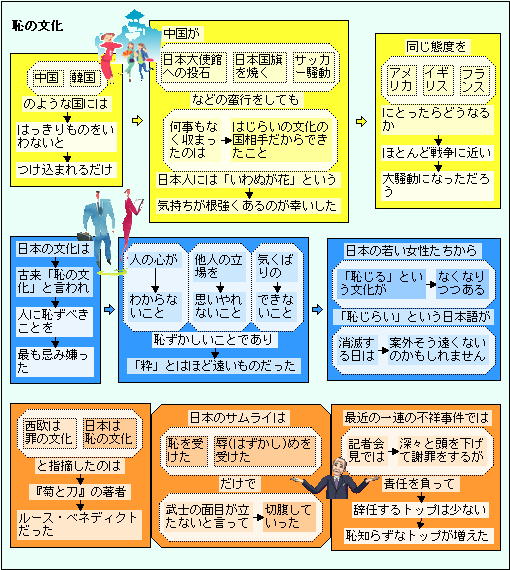

日本古来の「恥の文化」は!

日本は「恥の文化」と言われています。自分の価値観より、周りの価値観の方が重要です。これは災害が多い社会で生きるための知恵なのでしょう。

しかし、災害がここ数十年は少なかったので、平和ボケしてしまい、恥の文化の説得力は少なくなりつつあるようです。

ただ、これからは災害が増えてくる雰囲気があります。電気が止まり、水道が止まったとしたら、水はどのようにしかすか?

たとえ給水車が来たとしても、運ばなければなりません。お年寄りや病気の人、女性の人、二階や三階ならともかく、それより高い階にお住まいの方は、男性でも大変です。飲み水くらいならなんとかなりそうですが、それ以外は助け合いがなければ難しいですね。

やはり、周りのある程度配慮しtた生活スタイtるは必要なのでしょうね!