五百羅漢の群像(500体+28体)の羅漢像があります。 羅漢は正式には阿羅漢(あらかん)といい、サンスクリット語のアルハンを音写した言葉です。元来インドでは尊敬に値する人という意味で、仏教では、悟りを開いた修行者という意味です。羅漢には釈迦の十大弟子や、釈迦からこの世にとどまり仏法を護るように命じられた十六羅漢、釈迦の入滅後に行われた第一回結集(けつじゅう)(経典の編集会議)で集まった五百羅漢などが含まれます。

8月 2024のアーカイブ

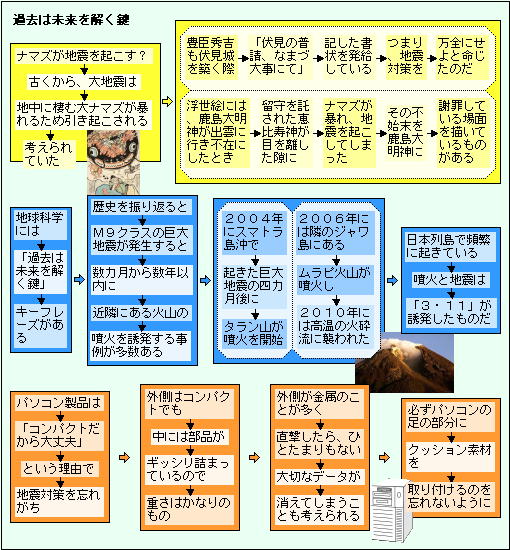

地球科学では「過去は未来を解く鍵」と!

相模原 江戸時代には寺子屋も開かれていた「常福寺」

1316正和5年、文章博士などを務めた菅原長員が、その祖父菅原長貞の供養のため、鎌倉建長寺より本覚了堂禅師を招き開山した。

その後、一時衰微したものを信濃の国出身の玉叟珍(1563年没)が中興したと伝えられている。 開山以来代々知識人として知られた菅原氏と縁が深く、1584年の北条氏直の版物状や、鎌倉仏師として知られる後藤四郎兵衛藤原義貴の作による地蔵菩薩立像などが残されている。

開基の菅原長員は文章博士(もんじょうはかせ)ですが、文章博士は728年(神亀55年)に初めて1人が置かれた教職に従事する官吏。

834年(承和1年)には制度が変わり、文章博士の定員が2名となり東宮(とうぐう)学士、大外記(だいげき)を兼ねるようにもなり、そのころから菅原(すがわら)、大江の両氏がその地位を世襲するようになりました。

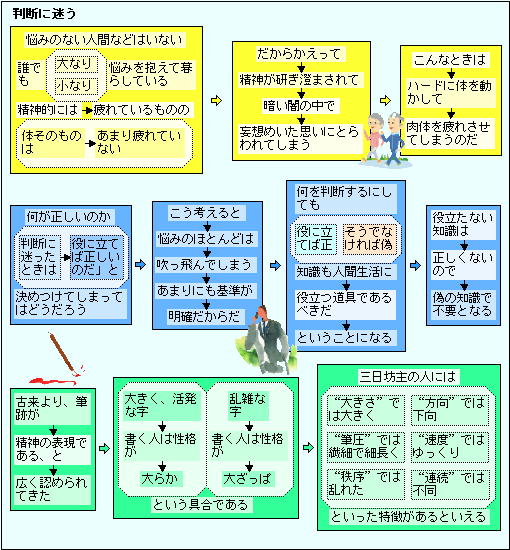

何が正しいのか判断に迷ったとき!

鎌倉 一時は約3,000坪の境内だった「薬王寺」

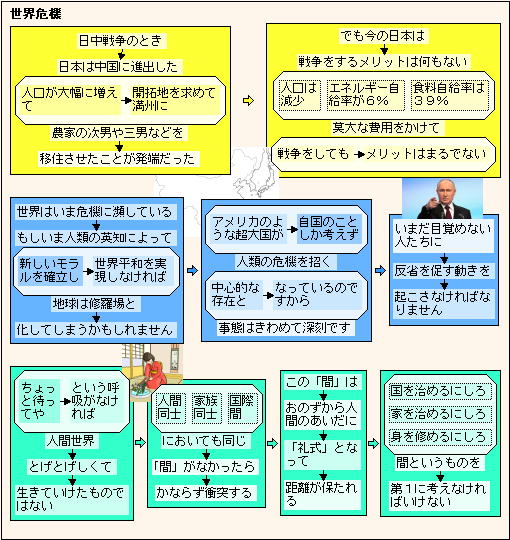

世界はいま危機に瀕しています!

尾道 天保大飢聾に本堂立替で人を救った「慈観寺」

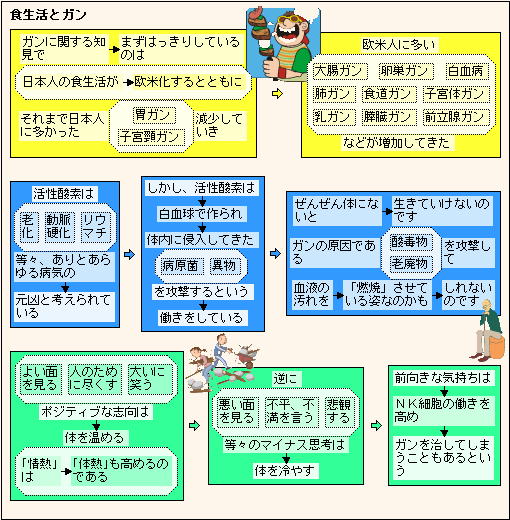

ガンは、食生活が欧米化するとともに変化したと!

鎌倉 四季の花が楽しめる「長谷寺」

輪蔵の内部

輪蔵は観音御縁日(毎月18日)、正月三が日、4月8日(灌仏会)、8月10日(四萬六阡日)のみ回すことができます。

経典が入った回転式書架をまわすとすべてのお経を読んだことになるとか。

寺の縁起によると、霊夢を得た徳道上人が721年に大和(奈良県)の初瀬で1本の楠から2体の像を造り、1体を奈良の長谷寺に、もう1体は縁ある土地で民衆を救ってくれるようにと祈り海に流しました。

その16年後、三浦半島の長井の浜の漂着したものを現在の地に移し、長谷寺は創建されました。

むかしは、奈良初瀬の長谷寺に対して新長谷寺とよばれていいました。奈良の長谷寺は真言宗豊山派の総本山で、この長谷寺とは宗派としてのつながりはありません。

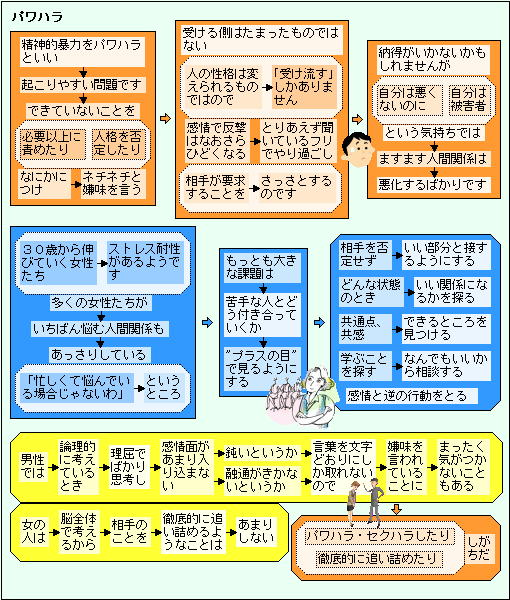

パワーハラスメントへの対応は?

尾道 山火事を猿が里人に知らせた「山脇神社」

祭神は大山津美之神(おおやまつみのかみ)山の神とも云う、神仏混淆の影響でむしろ山王大権現として親しまれています。また、かっては榎の大樹があり、榎神社とも称されました。

祭日は、祭神が猿を神使いとするとこらから、旧暦四月の中の日であったのですが、戦後しばらくして、その日に近い五月半端の土曜日を当てるようになりました。

興味深いのは、狛犬に変えて猿の石像、そして、拝殿の四隅(稚児棟)にも、それが見えます(現在は正面の二ヶ所)。最近、更に、備前焼の猿像の寄進が加わり、また、猿の絵馬がかかるようになり、まるで猿づくしの気配なのですが、先述の如く、この祭神が猿を従使とする特色を持ったことからきた庶民の機知の反映でもあるのでしょう。