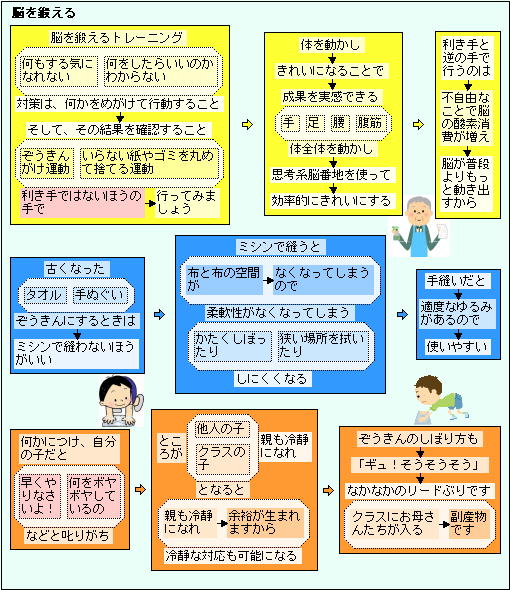

“ 「ぞうきんがけ」は脳のトレーニングになるという。身体のあちこちを細部に渡って細かく動かし、「きれいにする」という目的があります。

手足の感覚や目からの情報をもとに、頭を使いながらきれいにしなければなりません。

掃除などもそうですが、電機製品の自動化が進むと、脳を鍛えることが難しくなるのでしょうか?

感覚からの情報をもとに、脳を鍛えることは、認知症を防ぐことにつながることにならないのでしょうか!”

6月 2024のアーカイブ

福山 鞆 水軍の拠点だった大可島「圓福寺」

当寺院の建つ場所は大可島といい、鞆港の入り口に浮かぶ島だった。頂きには海城が築かれており、南北朝時代には北朝・足利幕府軍と南朝・後醍醐天皇軍との合戦の舞台となりました。

戦国時代には村上水軍の一族がこの海城を拠点にして、海上交通の要所・鞆の浦一帯の海上権を握っていました。

福島正則が鞆城を築いた慶長年間(1600年頃)に、埋め立てによって大可島が陸続きとなりました。城は廃城となり、慶長15年(1610年)頃に大可島城(たいがしましろ)の跡地に移転し、建造されたと伝えられています。江戸時代は真言宗明王院の末寺となっていました。朝鮮通信使が来日した際には上官が宿泊しました。

いろは丸沈没事件の談判の際、紀州藩の宿舎に使用されました。

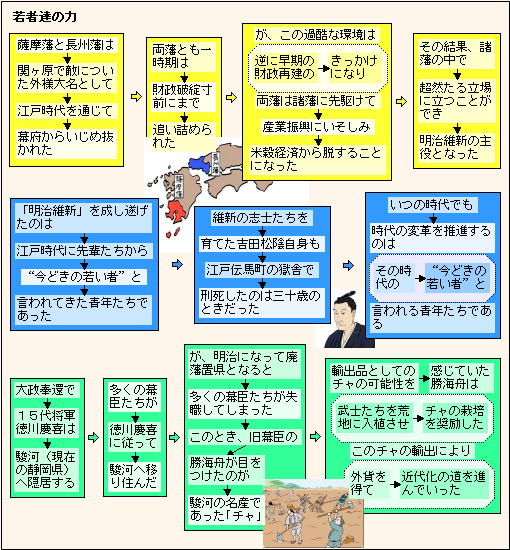

明治維新は、財政の力と若者達の力によるものであった!

鎌倉 新田義貞が本陣を構えたところ「九品寺」

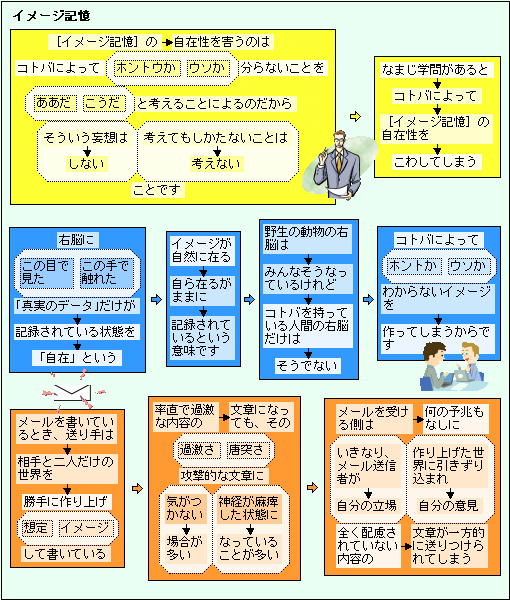

[イメージ記憶]の自在性を害うのはコトバ!

尾道 市立美術館から 千光寺への途中に「鼓岩」

鼓岩(つづみ岩)、別名ポンポン岩と呼ばれ、岩の上を石で打つと「ポンポン」と鼓のような音がします。

右側の岩の傷は大阪城築城の時、石垣材として搬出すべく割りかけたノミの跡だといわれています。

【鼓岩とお姫様】という民話があります。

戦国の世、千光寺山には木梨山城主(木ノ庄町)杉原氏の出城「権現山城」がありました。

城にすぐ近い南の山道にある大岩は、お姫さまや、若君のこの上ない遊び場でした。

大岩は、優しい奥方さまやお姫さまが大好きで、お城から聞こえてくる琴や鼓の音に、うっとりと聞きほれていました。

コロコロ コロコロ コロリンシャン、

ポン ポンポン ポン ポンポン

大岩は毎日が宴のように楽しい気分でした。…………