| 戦国時代に八王子を中心とした大石定久公(八王子滝山城主)の統治により、心源院、天應院等が季雲永嶽大和尚を開山にして、明応4年に建立されたと考えられます。虚空蔵菩薩を本尊とし、9石7斗の御朱印を賜り、5世太蔭師の時代、北条氏照の娘貞心尼を中興開基として、明応4年(1495)に当地に中興開山したと伝えられます。 徳川家光の養育役であった青山忠俊により再中興されています。明治時代には、当地に麻溝小学校の前身にあたる下溝学校を開校、また下溝の松原集落にあった薬師堂を当地に移転、この薬師は関東九十一薬師霊場19番です。 また、本堂、客殿、庫裡の新築が平成23年4月に終了し、落慶式を迎えました。 |

9月 2021のアーカイブ

鎌倉 腰越 生き延びた比企高塚の屋敷跡に「本龍寺」

初めての町で通りがかりの人に「こんにちは」!

| 初めて行った町で、見知らぬ子供に「こんにちわ」と挨拶をされることがあります。鎌倉では「まち案内のホームページ」作りで写真を撮っていたら、中学生の男の子に神社で声をかけられ、「約束した友達が来ないので、町を案内しますか?」と声をかけられ、二時間ほど案内をしてもらいました。 尾道でも、観光客があまり行かない坂道で、子供達に「こんにちわ」と声をかけられました。こんな子供達に出会うと、その町がとても好きになりますね。 突然見知らぬ人に挨拶されると、最初はすぐにはこちらから返事ができなかったのですが、少し慣れたからは、挨拶をされたら、いつでも挨拶を返せるようになりました。 こんな町がどんどん増えてくるとよいのですが! |

尾道 断崖に造られたとは思えない「千光寺」

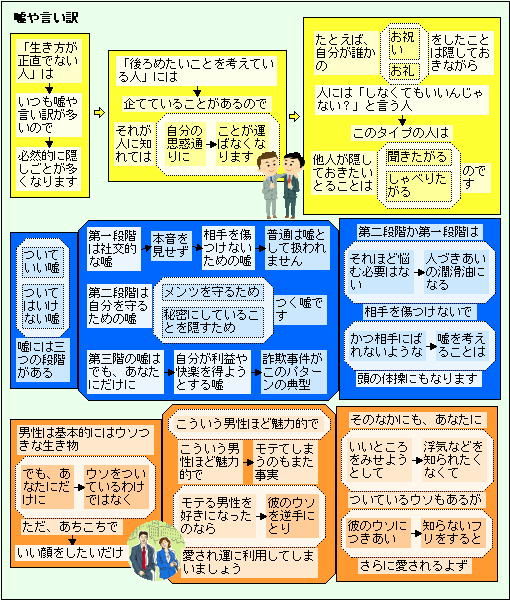

ついていい嘘、ついてはいけない嘘!

厚木 江戸時代は境内に山王社にまつられていた「知恩寺」

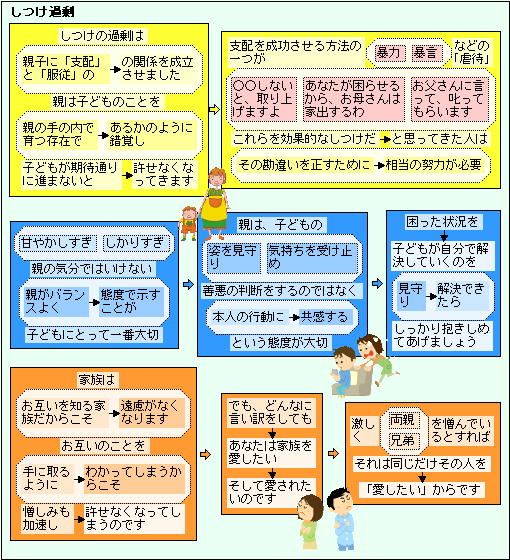

子どもが自分で解決していくのを見守る!

鎌倉 浄土宗三祖光明寺開山の「良忠上人御廟」

| 念仏僧の代表者の一人、然阿良忠。石見国三隅荘(島根県)に生まれた人。深く学問を学ばれた後、38歳で聖光上人の弟子となり、法然上人の教えを受け継ぎ、浄土宗の三祖に呼ばれる。法然からかぞえて三代目の人。62歳の頃に鎌倉に入り、布教と弟子の育成に取り組み、鎌倉における専修念仏者の間で指導的立場に立つとともに、他宗僧侶の間でも大きな位置を占めた。78歳の時、在京の門下の招請により、京に上がり布教、著述に励んだ。その後、88歳の時鎌倉に帰ったが、翌年89歳の高齢で入寂した。 その後、生前の功績が認められ伏見天皇より「記主禅師」の謚号を賜った。本堂横の池のある庭園が記主庭園と名付けられているのはこのことに由来している。 |